| Titel: | Neuere Lüstrirmaschinen für Garne und Gewebe. |

| Autor: | H. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 317 |

| Download: | XML |

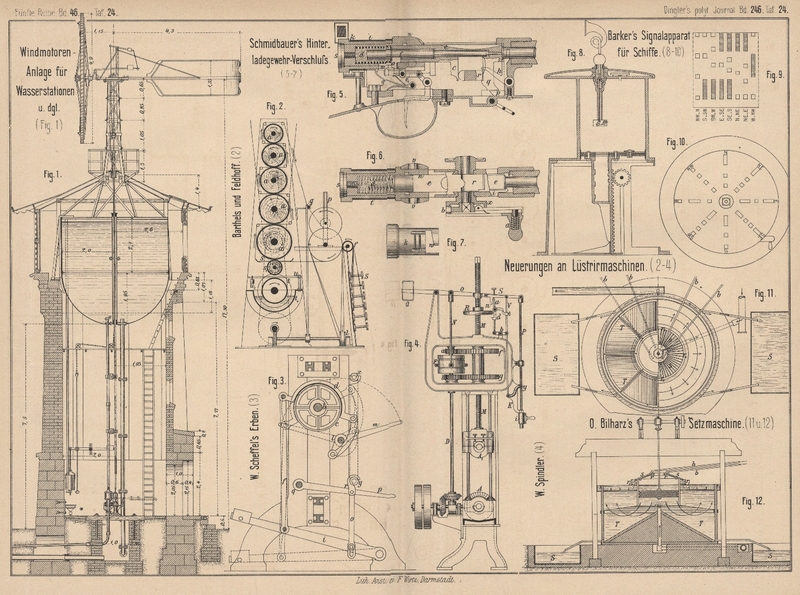

Neuere Lüstrirmaschinen für Garne und

Gewebe.

Patentklasse 8. Mit Abbildungen im Text und auf

Tafel 24.

Neuere Lüstrirmaschine für Garne und Gewebe.

Das Lüstriren, Glätten oder Glänzen ist eine Vollendungsarbeit für Textilerzeugnisse

und bezweckt in erster Linie, diesen Waaren ein besseres Aussehen zu geben,

andererseits auch dieselben für gewisse Verbrauchszwecke geeigneter zu machen. Von

bedeutender Wichtigkeit ist dasselbe für die Herstellung von Nähzwirnen und

Eisengarnen.

Dem Lüstriren geht entweder ein Dämpfen der Waare, oder eine Behandlung derselben mit

Glanz erzeugenden Stoffen voraus. Diese Appreturstoffe richten sich in ihrer

Zusammensetzung nach den zu glänzenden Materialien und dem Grade des verlangten

Glanzes und bestehen im Wesentlichen aus Stärke, Wachs, Seife, Oel, Fett, Gummi,

denen noch verschiedenartige Füll- oder Deckmittel, wie Thonerde, Chinaclay,

Magnesia und andere Mineralstoffe, beigemengt werden. Die appretirten Stoffe werden

in noch feuchtem Zustand auf Lüstrirmaschinen gebracht und durch Druck, Reibung und

Wärme der Glanz erzeugt.

Eine Lüstrirmaschine für Garne in Strähnen ist in Fig.

3 Taf. 24 dargestellt. Auf der Betriebswelle b der Maschine ist eine mit Bürsten besetzte Trommel befestigt. Die

Bürsten greifen in das zwischen den Walzen x und y aufgespannte Garn, welches durch die von b aus bewegte Oberwalze in einer zur Bürstenwalze

entgegengesetzten Richtung umgedreht wird. Die untere Walze hängt in Haken r, welche durch Zugstangen o mit Gewichtshebeln i verbunden sind. Um das

bei jedesmaligem Abnehmen der Strähne erforderliche Aufheben der Gewichtshebel von

der Maschine selbst bewirken zu lassen, ist von W.

Scheffel's Erben in Barmen (Erl. * D. R. P. Nr. 15601 vom 20. April 1879)

auf jeder Seite der Bürstenwalze eine Reibungsscheibe c

befestigt und über derselben ein bewegliches Bremsstück d gelagert, welches einerseits durch Zugstangen f drehbar mit den Gewichtshebeln i,

andererseits durch Zugstangen mit den auf der Welle l

befestigten Kurbeln verbunden ist.

Da sich während der Arbeit das Garn streckt, so gehen auch die Gewichtshebel i und die Bremsstücke d in

die punktirte Lage herab. Durch einen Druck auf den mit l verbundenen Hebel m werden die Bremsstücke

d gegen die Scheiben c

gedrückt, durch die auftretende Reibung die Bremsstücke mitgenommen und die

Gewichtshebel gehoben. Mit Hilfe des um q drehbaren

Hebels p ist es dann möglich, die Haken r von der Walze y

abzuheben und nach Stillsetzung der Maschine das Garn von der oberen Walze

abzunehmen.

Um den bei diesen Maschinen in Folge starker und ungleichmäſsiger Anspannung der

Fäden auftretenden Fadenbruch zu vermeiden, lassen Ph. Barthels und

Feldhoff in Barmen (* D. R. P. Nr. 15521 vom 11. März 1881) die einzelnen Garnfäden zwischen

mehreren rotirenden Bürstenwalzenpaaren a (Fig.

2 Taf. 24) hindurch gehen; gleichzeitig ist bei dieser Maschine die

Einrichtung getroffen, die Appreturmasse den Fäden direkt und in regulirbarer Menge

zuzuführen. Die auf Spulen S gewundenen Garnfäden

werden von der von der Walze l durch Reibung

mitgenommenen Zuführwalze f gleichmäſsig abgezogen,

durch Führungsstäbe zwischen den einzelnen Bürstenwalzen a hindurchgeführt und mit Hilfe des Fadenführers q in gleichmäſsigen Lagen auf die in dem Schlitz p geführten und durch Reibung von der Walze l

mitgenommenen Spulen wieder aufgewunden. Das Auftragen der Appretur erfolgt

unterhalb des Bleches s mittels einer Bürstenwalze s1, welcher durch die

in dem Trog t1

gelagerte Metallwalze t die Appreturmasse zugeführt

wird. Durch Verschieben des Gewichtes u1 auf dem Bremshebel u kann die Abgabe von Appreturmasse vermindert oder

vermehrt werden.

Die in Fig. 4 Taf. 24 dargestellte Lüstrirmaschine (Chevellirmaschine) bezweckt,

gefärbte Garne in Strähnen unter Einwirkung von Dampf einem Streckungsprozeſs zu

unterwerfen, um denselben Glanz und Milde zu verleihen. Die Garnsträhne werden über

die nach zwei Seiten von der Maschine hervortretenden Metallwalzen (Chevillien) A und A1 gespannt, von denen die unteren Walzen

durch die Hauptwelle in Drehung versetzt werden, während die oberen Walzen in dem

mit Hilfe der Schraubenspindel M verschiebbaren Lager

angebracht sind. Dieser Theil der Maschine ist mit einem dampfdichten Kasten

umschlossen, so daſs das zu behandelnde Garn sich in einem mit Dampf angefüllten

Raum befindet. Um nun die Gröſse der Streckung durch die Schraube M für jede Garnsorte durch die Maschine selbst

reguliren zu können, ist von W. Spindler in

Berlin (* D. R. P. Nr. 13124 vom 25.

April 1880) eine selbstthätige Steuerung construirt worden. Auf der

stehenden Welle D ist mit Nuth und Feder eine doppelt

konische Bremsscheibe F angebracht, welche mittels

eines an der Stange N befestigten Ringes an dem

Doppelhebel o aufgehängt ist. Oberhalb und unterhalb

des Konus sind lose auf der Welle D zwei

Reibungsscheiben aufgesetzt, deren angegossene Räder a

und b in die mit Muttergewinde für die Schraubenspindel

M versehenen Räder f

und g eingreifen und je nach der Hebung oder Senkung

des Konus ein Rechts- oder Linksdrehen der Schraube M

bewirken. Ein Gegengewicht Q hält den Doppelkonus in

seiner mittleren Lage.

Um nun die Streckung des Garnes zu begrenzen, ist auf der Spindel M das Handrad R

angebracht, welches je nach Bedarf verstellt werden kann. Dasselbe stöſst, wenn es

die bestimmte Höhe erreicht hat, gegen die Nase n des

an o drehbaren Hebels S

und bewirkt durch Vermittelung des an S befestigten

Hebels V ein seitliches Verschieben der in y drehbaren Klinke K, welche sich gegen

die nach Art einer Bohrknarre ausgeführte Sperrung i

stützt. Dadurch wird die mit letzterer verbundene Stange P frei, der Hebel o kehrt aus seiner tiefsten

in die mittlere Lage zurück und die Streckung wird unterbrochen.

Um nun die Rückdrehung der Spindel zu bewirken, hebt man das Sperrgehäuse i mittels des Handgriffes in die Höhe, so daſs die

Klinke K auf der unteren Seite der Sperrung anliegt und

nun der Doppelkonus in die obere Reibungsscheibe eingreift. Der Niedergang der

Spindel wird durch Anstoſsen des Handrades R gegen den

an einer Stange a drehbaren Winkelhebel d begrenzt. Die Stange a

ist durch den Doppelhebel b mit der Stange V verbunden und bewirkt beim Abwärtsgehen das Auslösen

der Klinke K, worauf der Doppelkonus in seine

Mittellage zurückkehrt und der Niedergang der Schraube M beendet ist.

Das Lüstrirverfahren von Hölken und Comp. in Barmen mit

Anwendung eines geschlossenen bezieh. offenen Heizkastens ist in D. p. J. 1880 235 * 205 und

1882 243 * 306 bereits beschrieben.

Textabbildung Bd. 246, S. 319 Die Lüstrirmaschine von Sarfert und Vollert

in Meerane (* D. R. P. Nr. 12047 vom 4.

Mai 1880) dient zum Lüstriren von Geweben, deren eine Seite mit erhabenen

Mustern versehen sein kann (Ripse, Damaste). Zwischen den beiden Druckcylindern b und c, über welche ein

endloses Filztuch h gelegt ist, liegt der hohle und

geheizte Glänzcylinder a, dessen Umfangsgeschwindigkeit

gröſser oder kleiner als die des Filztuches ist. Die von einer Rolle ablaufenden

Stoffe werden zwischen Filztuch und Cylinder a

hindurchgeführt, erhalten hierbei in Folge der erzeugten Reibung den einseitigen

Glanz und werden oben auf eine Rolle wieder aufgewickelt. Um die Bedienung der

Maschine zu erleichtern, können die Walzen a, b und c auch horizontal angeordnet sein.

H.

Tafeln