| Titel: | Neuerungen an Kleindampfmaschinen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 349 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

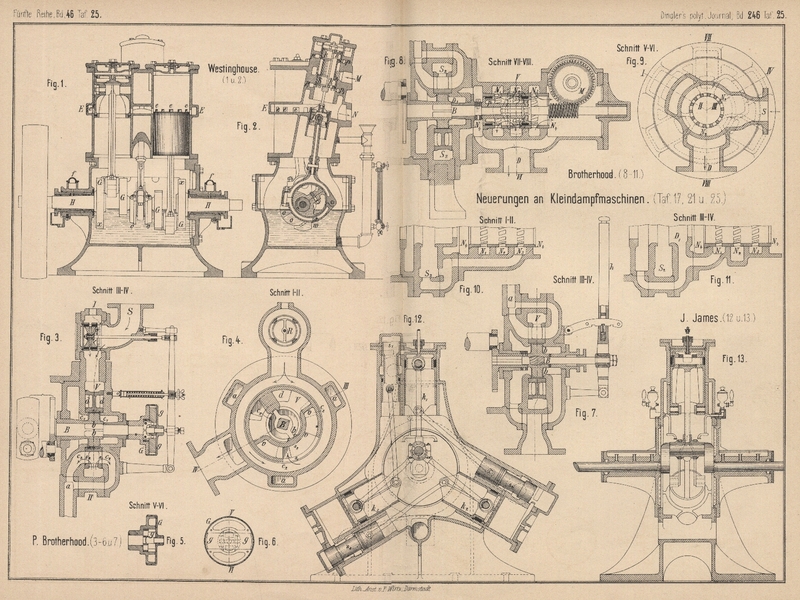

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

(Patentklasse 14. Schluſs des Berichtes S. 303

dieses Bandes.)

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

Fig.

1 und 2 Taf. 25

zeigen nach dem Engineering and Mining Journal, 1882

Bd. 33 S. 222 eine Maschine der Westinghouse Machine

Company in New-York. Dieselbe hat nur zwei Dampfcylinder. In einem dritten

zwischen beiden etwas geneigt stehenden und mit ihnen zusammengegossenen Cylinder

ist ein Kolbenschieber angebracht, welcher beide Cylinder steuert. Der Dampf tritt

bei M ein und gelangt durch die Höhlung zwischen den

beiden Kolbentheilen k abwechselnd in die Ringkanäle

p und p1, von denen der obere in den einen, der

untere in den anderen Cylinder führt. Der Austritt des Dampfes aus den Cylindern

erfolgt zum groſsen Theil durch die mittleren Oeffnungen e, welche von den Kolben in ihrer tiefsten Stellung frei gelegt werden,

und den Ringkanal E. Die Oeffnungen e werden allerdings gleich nach der Bewegungsumkehrung

wieder geschlossen; doch dürfte ihre Anordnung wegen der schnell stattfindenden

Entlastung der Kolben recht zweckmäſsig sein. Der nach Schluſs der Oeffnungen e in den Cylindern verbleibende Dampf muſs durch die

Kanäle p und p1 entweichen. Bei N wird das Ausströmrohr angeschlossen. Der Kreuzkopf J der Schieberstange ist wie bei Fig. 2

kolbenförmig. Der Voreilwinkel des Excenters und die Deckungen des Kolbenschiebers

sind so groſs genommen, daſs die Cylinder nur 1/4 bis ½ Füllung erhalten.

Bemerkenswerth ist, daſs die Cylinderdeckel wie die Kolben Höhlungen zum Schutz gegen

die Wärmeverluste erhalten haben, während die Cylinder ungemantelt sind. Bei dem

geringen Kolbenhub der Maschinen scheint diese Einrichtung gerechtfertigt zu sein.

Weniger empfehlenswerth dagegen dürfte die Schmiervorrichtung sein. Der untere Theil

des kastenförmigen Gehäuses wird mit Wasser gefüllt und auf diesem eine Oelschicht

ausgebreitet. Beim Gange der Maschine peitschen nun die Kurbeln G mit ihren Gegengewichten x und das Excenter mit den Gegengewichten o

das Wasser und Oel zu Schaum, welcher bis in die Cylinder hineinspritzt und eine

Schmierung fast sämmtlicher beweglicher Theile, soweit sie nicht direkt in die

Flüssigkeit eintauchen, bewirkt. Auch die langen, schlank kegelförmigen Wellenhälse

H sollen von innen aus genügend geschmiert werden,

so daſs die Schmierbüchsen f überflüssig werden. Die

aus schmiedbarem Eisenguſs hergestellten Kurbelstangen mit ihren Köpfen, die

Excenterstange und der Excenterring sind hohl, um den Schmierstoff, welcher durch

kleine Klappen w eindringen kann, nach den oberen

Zapfen zu leiten. Der Schieber und die Kolben sollen ferner noch dadurch Schmierung

erhalten, daſs durch eine kleine Pumpe Oel in das Dampfrohr eingespritzt wird.

Einen groſsen Vortheil gewährt die in dem Kasten vorhandene Wassermasse, nämlich den,

daſs sie eine bedeutende Wärmemenge in sich aufzunehmen vermag und ein Heiſslaufen

der Theile daher unmöglich scheint. Dagegen wird der Widerstand, welchen sie bei

hoher Umlaufzahl den Kurbeln bietet, einen nicht unbeträchtlichen Theil der

geleisteten Arbeit vernichten. Eine andere Eigenthümlichkeit dieser Maschine ist,

daſs die Achsen der Cylinder nicht durch die Kurbelwelle gehen (vgl. Fig. 2), so

daſs die geschränkte Schubkurbel vorliegt. Hierdurch

wird zunächst erreicht, daſs beim Niedergang der Kolben die Kurbeln etwas mehr als

einen Halbkreis beschreiben, beim Aufgang dafür etwas weniger. Da die Kurbeln um

180° gegen einander versetzt sind, so kann der eine Kolben nicht genau auf dem

todten Punkt stehen, wenn der andere auf dem todten Punkt steht. Es ist also ein

Anlassen ohne Weiteres immer möglich. Ferner weicht die Kurbelstange beim

Niedergang, wenn der Kolben durch den Dampfdruck belastet ist, weniger von der

Cylinderachse ab; die senkrecht gegen die Cylinderwand gerichtete Componente des

Kolbendruckes fällt also kleiner aus als beim Aufgang, wenn der Kolben leer geht. Da

indessen bei sehr schnell laufenden Maschinen der von der Beschleunigung der hin und

her gehenden Massen (Kolben und Kurbelstange) herrührende Druck gröſser werden kann

als der auf den Kolben wirkende Dampfdruck, so bleibt es fraglich, ob durch den

letztgenannten Umstand ein Vortheil erreicht wird.

Eine andere Klasse von Kleindampfmaschinen bilden die von Peter Brotherhood eingeführten Dreicylindermaschinen, bei welchen die

Cylinderachsen, unter 120° gegen einander geneigt, in einer Ebene liegen. Sie sind

ebenfalls einfach wirkend und mit Trunkkolben versehen; die drei Kurbelstangen

greifen an einer gemeinschaftlichen Kurbel an (vgl. die Maschinen von Brotherhood und Hardingham

1873 207 * 177 und 1874 213 *

272 und von Whitehead 1881 239 * 11). Gegenüber den vorher beschriebenen haben diese Anordnungen den

Vorzug, daſs die auftretenden Kräfte alle in einer Ebene wirken, daſs nur eine

Kurbel nöthig ist und die Wellenlager enger zusammenrücken, die Welle folglich

weniger beansprucht wird. Die Verbesserungen beschränken sich hauptsächlich auf die

Steuerung.

Fig.

3 bis 6 Taf. 25

zeigen zunächst eine neue Steuerung von P. Brotherhood in

Paris (* D. R. P. Nr. 16726 vom 1.

Juni 1881). Als Steuerorgan dient ein gleichmäſsig mit der Welle B rotirender Hahn V,

welcher die Gestalt eines hohlen Ringes von rechteckigem Querschnitt hat. Derselbe

ist genau zwischen zwei parallele Ebenen eingepaſst, in welchen sich in gleichen

Abständen je drei Oeffnungen c2 befinden. Je zwei gegenüber liegende derselben sind durch einen

Ringkanal verbunden, von dem der nach dem äuſseren Ende eines Cylinders führende

Einström- und Ausströmkanal a ausgeht. Der hohle

Ringkörper selbst ist durch eine Scheidewand v in zwei

Kammern getheilt. Die eine ist nach auſsen offen (bei s1), die andere nach innen. Durch erstere strömt der

Dampf ein, durch letztere aus, zu welchem Zweck in den beiden Stirnwänden die

Oeffnungen s2 und d vorhanden sind, welche abwechselnd vor die

Kanalöffnungen c2

treten. Da alle gegenüber liegenden Oeffnungen im Hahnkörper wie im Hahngehäuse

genau gleich groſs sind und ersterer am ganzen äuſseren Umfang von Dampf umgeben

ist, so ist nach keiner Richtung hin ein Ueberdruck vorhanden, der Hahnkörper

demnach vollständig entlastet. Ein einseitiger Druck ist nur durch die

Centrifugalkraft bei ungleicher Vertheilung der Massen möglich. Ansätze c1 am Gehäuse

verhindern eine seitliche Verschiebung. Die Mitnahme des Hahnkörpers erfolgt durch

die Arme b, welche genügend Spielraum haben, um jede

Klemmung zu verhüten. Der Regulator G (Fig. 3, 5

und 6) mit zwei prismatisch geführten Gewichtstücken g wirkt auf einen cylindrischen Drosselschieber R, welcher in das Dampfzuströmrohr S

eingeschaltet ist.

Um den Füllungsgrad von Hand verändern zu können, soll die in Fig. 7

veranschaulichte Einrichtung benutzt werden. Die Hahnwelle B besteht hier aus zwei Theilen, von denen der eine in der Längsrichtung

verschiebbar und mit dem andern hohlen Theil durch Nuth und Feder gekuppelt ist. Die

Mitnehmer b sind auf ein steiles Gewinde des

verschiebbaren Theiles aufgesetzt, so daſs bei der Verschiebung desselben mittels

Handhebels h eine Verdrehung des Hahnes gegen die

Kurbelwelle stattfindet. Hierdurch wird dann sowohl Anfang, wie Ende der

Einströmung; und der Ausströmung in gleichem Sinne geändert.

Eine Vorrichtung zur Umsteuerung der Maschine ist in Fig. 8 bis

11 Taf. 25 dargestellt. An dem Hahngehäuse ist ein Cylinder mit

eingesetzter Hülse befestigt, in welcher sich ein Doppelkolben p verschieben läſst. Durch denselben wird je nach

seiner Stellung entweder der Ringkanal N1 mit N2 und N3 mit dem Auſsenraum N4 oder umgekehrt N3 mit N2 und N1 mit N4 verbunden. An den

mittleren Ringkanal N2

schlieſst sich das Einströmungsrohr S (Fig. 9) an,

von dem Raum N4 geht

das Ausströmungsrohr D aus (Fig. 8), N3 steht mit dem den

Hahn umgebenden Ringkanal S2 in Verbindung (Fig. 10)

und N1 mit dem

Innenraum D1 (Fig.

11). In der gezeichneten Stellung wird demnach der Dampf, wie in Fig.

3, von auſsen in den rotirenden Hahnkörper eintreten und nach innen

ausströmen. Bei der entgegengesetzten Stellung des Kolbenschiebers p findet dagegen die Einströmung innen, die Ausströmung

auſsen statt. Die Umstellung von p wird durch die

Maschine selbst besorgt, sobald das Schraubenrad M,

welches für gewöhnlich leer mitläuft, angehalten oder gebremst wird.

Bei der in Fig. 12 und

13 Taf. 25 nach Engineering, 1882 Bd. 33 S.

521 abgebildeten Maschine von J. James in London sind

wie bei der Maschine von Whitehead (1881 239 * 11) cylindrische Schieber s1 bis s3 zur Steuerung benutzt, welche jedoch in

anderer Weise bewegt werden. Jeder Schieber ist durch eine Gelenkstange mit dem Kolben

des Nachbarcylinders verbunden; er wird daher einwärts geschoben, wenn dieser Kolben

auswärts geht, und umgekehrt, jedoch mit sehr abweichender Geschwindigkeit. Der

Schieber bewegt sich schnell in der Nähe des inneren todten Punktes (vgl. s2), langsam aber in

der Nähe der äuſsersten Stellung (vgl. s3). Dies ist in so fern ungünstig, als die Eröffnung

und der Abschluſs des Einströmkanales verhältniſsmäſsig langsam geschieht. Der Dampf

gelangt durch den Ringraum, welcher von dem mittleren dünneren Theil der Schieber

frei gelassen wird, in die Cylinder. Der Abschluſs des Dampfes erfolgt, wenn auf

Voröffnen verzichtet wird, etwa bei ¾ des Hubes. Will man Voröffnen haben, so findet

die Absperrung noch später statt.

Für eine schnelle Ausströmung des Dampfes ist in gleicher Weise wie bei Westinghouse (Fig. 1 Taf.

25) dadurch gesorgt, daſs die Kolben k2 und k3, wenn sie der Kurbelwelle am nächsten sind,

Oeffnungen in der Cylinderwand freilegen (vgl. Fig. 13 und

in Fig. 12 hinter k1 punktirt angedeutet), durch welche der gröſste Theil des Dampfes

entweicht. Der zurückbleibende Theil strömt durch die hohlen Schieber der Länge nach

hindurch. Etwa bei ⅞ Hub des Kolbenrückganges wird der Cylinderkanal abgesperrt. Es

findet also eine ganz günstige Compression statt. Die Kurbelstangen sind

verhältniſsmäſsig lang (=5 mal Kurbelradius). Bei einer anderen Anordnung sind die

Schieberschubstangen an die Schubstangen der Hauptkolben angehängt, wodurch ein

schnelleres Oeffnen und Schlieſsen der Einströmkanäle zu erreichen ist.

Whg.

Tafeln