| Titel: | Keller und Binzegger's pneumatische Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 355 |

| Download: | XML |

Keller und Binzegger's pneumatische

Pumpe.

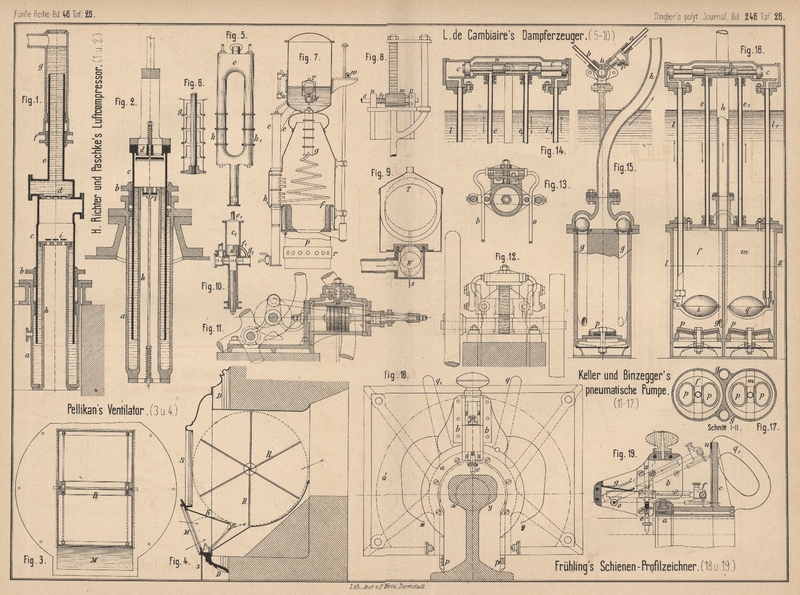

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Keller und Binzegger's pneumatische Pumpe.

Die Uebertragung einer Kraftleistung durch gepreſste Luft ist von Keller und Binzegger in

sehr geschickter Weise zum Betriebe von Pumpen benutzt worden. Die hierzu dienende

Einrichtung, welche in Fig. 11 bis

17 Taf. 26 nach der Revue industrielle, 1882

S. 234 dargestellt ist, besteht aus zwei Haupttheilen, nämlich der zum

Zusammenpressen der Luft dienenden Pumpe und der eigentlichen Wasserhebevorrichtung.

Beide Theile können in beliebiger Entfernung von einander aufgestellt werden und

sind durch enge biegsame Röhren mit einander zu verbinden.

Fig.

11 bis 13 zeigen

die Luftverdichtungspumpe, aus einem kleinen Cylinder und einem darüber liegenden

Ventilgehäuse bestehend. Dieselbe kann von Hand oder durch Maschinenkraft getrieben

werden. Die verdichtete Luft wird durch das Rohr b nach

der Wasserhebevorrichtung geleitet, welche in den Fig. 14 bis

17 veranschaulicht ist. Zwei Cylinder f und

m, welche in das Wasser versenkt werden, sind durch

je zwei Röhren mit einem Steuergehäuse verbunden. Auf dem Boden der Cylinder

befinden sich die Saugklappen p und unter diesem Siebe

zur Verhinderung des Eindringens fester Körper. In der Zwischenwand der beiden in

einem Stück gegossenen Cylinder sind Kanäle g

ausgespart (vgl. Fig. 15 und

17), welche unten oberhalb der Saugklappen (der eine in f, der andere in m) münden

und oben in das gemeinschaftliche Druckrohr h führen.

Zwei Kugeln bilden die Druckventile. Innerhalb der Cylinder sind Schwimmer l und q an die unteren

Enden der tief in die Cylinder hinabreichenden Röhren l

bezieh. l1 drehbar

angehängt, welche in der gezeichneten gehobenen Lage die unteren Mündungen dieser

Röhren verschlieſsen. Das Steuergehäuse wird gebildet aus einem kleinen Cylinder d und zwei sich beiderseits anschlieſsenden weiteren Cylindern c, welche mit d eine

gemeinschaftliche Achse haben. In diesen Cylindern befinden sich vier starr mit

einander verbundene Kolben, welche einen Steuerschieber bilden.

Die durch die Röhre b zugeleitete gepreſste Luft tritt

in der Mitte des Cylinders d zwischen den beiden

kleinen Kolben ein und gelangt bei der in Fig. 16

gezeichneten Stellung der Kolben durch die Röhre e in

den Cylinder f, welcher mit Wasser gefüllt zu denken

ist. Dasselbe wird durch die Luft verdrängt und entweicht durch Kanal g und das Steigrohr h.

Wenn in Folge dessen der Wasserspiegel in f so tief

gesunken ist, daſs der Schwimmer i fällt und die

Mündung des Rohres l frei gibt, so dringt die gepreſste

Luft durch das letztere hinter den Kolben des linken Cylinders c und schleudert den Steuerschieber in die Stellung

Fig. 14. Die gepreſste Luft wird dann durch das Rohr e1 in den Cylinder m geführt. Die Druckventile der Luftpumpe sind hiernach

stets gleichmäſsig, der Förderhöhe des Wassers entsprechend, belastet. Die in dem

Cylinder f enthaltene gepreſste Luft entweicht bei der

Stellung Fig. 16 des

Steuerschiebers in den zwischen den kleinen und den groſsen Kolben befindlichen Raum

n, von dem die enge Röhre o ausgeht. Dieselbe mündet oberhalb der Saugventile in das Ventilgehäuse

der Luftpumpe (vgl. Fig. 13 und

15), so daſs die aus f entweichende

gepreſste Luft wieder in den Luftpumpencylinder und zwar hinter den Kolben eintritt. Dabei fällt aber die Spannung der sich wieder

nach und nach ausdehnenden Luft in f, bis die

Saugklappen p sich öffnen und das Wasser den Cylinder

f wieder anfüllt. Sinkt dann die Spannung beim

Saugen der Luftpumpe unter den Atmosphärendruck, so öffnet sich das Kugelventilchen

r (Fig. 15)

und läſst frische Luft zuströmen.

Die Pressung oberhalb der Saugventile der Luftpumpe, folglich auch die nöthige

Arbeitsleistung, ist nach Obigem veränderlich. Nach der Umstellung des

Steuerschiebers ist diese Pressung am gröſsten, die aufzuwendende Arbeit also

gering; sie fällt dann allmählich bis auf den äuſseren Luftdruck, bei welchem der zu

überwindende Kolbendruck den gröſsten Werth erreicht. Würde gar kein Verlust durch

Undichtigkeiten u. dgl. stattfinden, so brauchte auch keine frische Luft

zuzuströmen. Die Pumpe würde immer mit derselben Luft arbeiten und oberhalb der

Säugventile würde der Atmosphärendruck erst im Augenblicke der Umsteuerung

eintreten. In dem Räume n herrscht nach dem Gesagten

vor Umstellung des Schiebers ebenfalls Atmosphärenspannung. Damit die Umsteuerung

sicher vor sich gehe, muſs durch feine Bohrungen o. dgl. dafür gesorgt sein, daſs

vor der Umsteuerung auch hinter den groſsen Kolben in den Cylindern c sich der Atmosphärendruck herstelle.

In der angeführten Quelle sind die folgenden Maſse angegeben: Durchmesser der

Luftpumpe 95mm, Hub derselben 120mm, Durchmesser der Cylinder f und m 180mm, der Steuercylinder c und d 50 bezieh. 30mm, äuſserer Durchmesser des Druckrohres h 42mm, der Röhren

e, e1 10mm, der Röhren l, l1 20mm

und der Verbindungsröhren b und o nur 8mm. – Die Einrichtung wird in

vielen Fällen mit Vortheil Verwendung finden können.

Tafeln