| Titel: | J. M. F. du Temple's Dampferzeuger. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 397 |

| Download: | XML |

J. M. F. du Temple's Dampferzeuger.

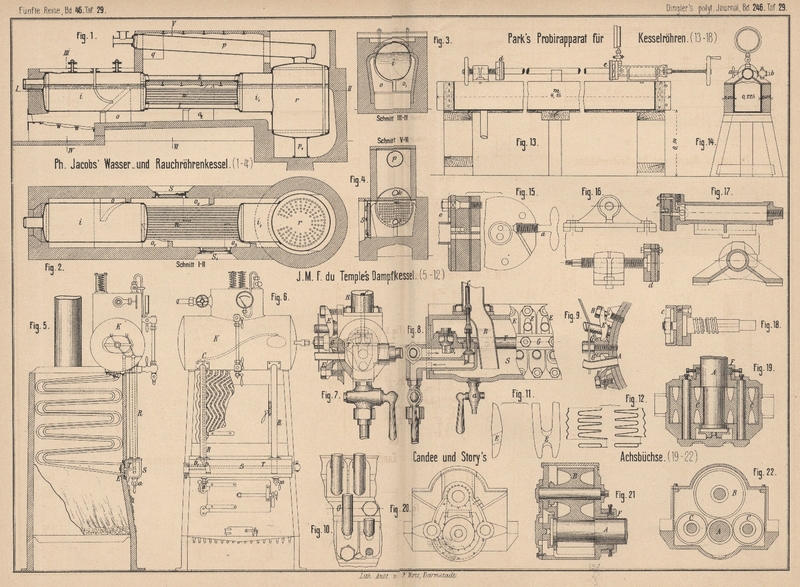

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

J. M. F. du Temple's Dampferzeuger.

In Frankreich hat in den letzten Jahren ein ganz eigenartiger Dampferzeuger Auſsehen

erregt, welcher von dem französischen Marineofficier J. M. F. du

Temple in Paris (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 1584 vom 1. August 1877 und * Nr. 12850 vom

29. Juni 1880) herrührt und in den Fig. 5 bis

12 Taf. 29 abgebildet ist. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einer

groſsen Anzahl sehr enger gezogener Stahlrohren, welche kalt in zick-zackformige

Windungen gebogen und paarweise unten in einem kastenartigen Behälter S, oben in einem cylindrischen Kessel K befestigt sind. Der innere Durchmesser der Röhren

beträgt je nach der Gröſse des Dampferzeugers nur 9,5, 13 oder 17mm, ihre Wandstärke bezieh. 1,75, 2 und 2mm,5. Ursprünglich waren noch viel engere Röhren

von 2 bis 3mm Durchmesser an in Aussicht genommen.

Die Behälter S und K

sind auſserdem durch

zwei weite Rohre R mit einander verbunden und sammt

diesen auſserhalb des Feuerraumes angebracht, während die engen Röhren, in einen

Ofen eingebaut, unmittelbar im Feuer liegen. Der obere hauptsächlich als

Dampfsammler dienende Kessel K soll etwa bis zur Hälfte

noch mit Wasser gefüllt sein. Er ist mit Wasserstandsglas, Sicherheitsventilen

u.s.w. versehen. Die Röhren liegen in einander verschlungen (vgl. auch Fig.

12), dicht neben einander und sind in allen Theilen so geneigt, daſs sie

nach Oeffnen der an S befindlichen Ablaſshähne a vollständig entleert werden können. Ihre aus Fig.

7 bis 10

ersichtliche Befestigung in den Theilen S und K gestattet eine schnelle und bequeme Auswechselung.

Auf die Enden der Röhren sind nämlich kleine kegelförmige Bronzemuffe A gelöthet, welche mit Hilfe von Gabelhebeln E (vgl. Fig. 11)

fest in die entsprechend kegelförmigen Oeffnungen der Gefäſswand gepreſst werden.

Die Hebel E fassen mit dem einen Ende unter eine

aufgeschraubte ⊤-Schiene G und werden am anderen Ende

durch Schrauben H niedergedrückt.

Da in den Röhren eine sehr starke Verdampfung vor sich geht, mithin die Wassersäule

in den äuſseren Rohren R ein starkes Uebergewicht

erhält, so muſs auch der Wasserumlauf mit auſserordentlicher Geschwindigkeit

stattfinden und wegen dieser groſsen Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser bezieh.

das Wasser- und Dampfgemisch in den Röhren aufsteigt, ist es auch möglich, daſs die

letzteren ziemlich rein bleiben. Die festen Niederschläge sollen sich auf dem Boden

des unteren Behälters S sammeln, zu welchem Zwecke die

Rücklaufrohre R tief in S

hinabreichen. Von da können sie durch die Hähne a

zeitweilig abgeblasen werden.

Die Speisung erfolgt durch das in den Behälter S

eingelegte Rohr T, welches den Mündungen der

Schlangenröhren gegenüber mit Löchern versehen ist, welche um so gröſser sind, je

weiter sie von der Eintrittstelle des Rohres T in S entfernt liegen. Hierdurch soll eine möglichst

gleichmäſsige Vertheilung des Wassers in die Röhren erreicht werden. Es wird eine

ununterbrochen arbeitende Speisepumpe vorausgesetzt. Um den Wasserstand in dem

Oberkessel annähernd immer auf gleicher Höhe zu halten, ist in demselben an einem

langen Hebel ein Schwimmer angebracht, welcher beim Steigen des Wasserstandes über

eine bestimmte Höhe mittels der Stange C (Fig.

7 und 8) ein

Rücklaufventil D öffnet. Durch das Rückschlagventil D1 tritt das Wasser in

das Rohr T ein.

Dieser Dampferzeuger ist seit 5 Jahren in der französischen Marine für kleine Dampf

boote benutzt worden und soll sehr befriedigende Resultate ergeben haben. In den

Sitzungsberichten der Société d'Encouragement, 1882 S.

172 finden sich über denselben folgende Angaben. Auf Befehl des Marineministers

wurden in den J. 1877 bis 1880 Versuche mit dem Dampferzeuger ausgeführt, welche

nachstehende Ergebnisse lieferten:

April

Februar

November

Februar

Zeit des Versuches

1877

1878

1879

1880

Durchmesser der Röhren in mm

6

9

12

13

Heizfläche in qm

4,75

8

8

6,2

Pferdestärken

9,5

23

25

22

VerdampftesWasser

in der Stunde kfür 1qm

Heizfläche stündl.für 1k

Kohlefür 1e

207 13 3,7 26

475 39 5 21

660 83,3 7,14 25

550 90 7,7 25

Mit den 6mm weiten Röhren

ist mithin nur eine 3,7 fache Verdampfung erreicht, dagegen mit den 13mm weiten Röhren eine 7,7fache. Wahrscheinlich

hätte wohl bei den dünnen Röhren eine bessere Ausnutzung der Heizgase erzielt werden

können. Im Privatbetriebe soll auch schon eine 12 fache Verdampfung erreicht worden

sein. Die Hauptvorzüge der du Temple'schen Construction

sind jedoch in der Verminderung der Explosionsgefahr, in der schnellen

Dampferzeugung, der Zulässigkeit hoher Spannungen und dem bequemen Auseinandernehmen

und Wiederzusammensetzen bezieh. Auswechseln von Röhren zu suchen. Bei einer

Reparatur, bei welcher ein Arbeiter benutzt wurde, welcher den Dampferzeuger nie

gesehen hatte, war es z.B. möglich, daſs nach Verlauf von 2 Stunden, von denen eine

auf die eigentliche Reparatur kam, sämmtliche Röhren herausgenommen, wieder

eingesetzt und die Maschine in Gang gesetzt war. Bei einem Versuche in Toulon wurde in 6 Minuten nach dem Anzünden Dampf von

9at Spannung erzielt. Hiernach würde sich die

Anordnung ganz besonders für Dampfspritzen eignen. Am

meisten dürfte das Verbrennen und Verstopfen der Röhren zu befürchten sein; doch

wird versichert, daſs sie in Folge des äuſserst lebhaften Wasserumlaufes sich lange

halten. Es wird über mehrere Fälle berichtet, in welchen die Röhren in Folge von

Wassermangel rothglühend geworden waren und ohne weiteres in diese glühenden Röhren

gespeist wurde, ohne daſs irgend ein Nachtheil zu bemerken war. Zum Beweise, daſs

die Bedienung des Kessels sehr einfach und leicht sei, wird angeführt, daſs du Temple Kinder als Heizer benutzt. Auch auf der

Ausstellung für Elektricität in Paris 1881 hatte ein 13jähriger Bursche eine

Locomobile von 4e zu bedienen, welche nach diesem

System gebaut war. Die bis jetzt ausgeführten Dampferzeuger sind für 2 bis 60e effectiv bestimmt; doch will du Temple auch solche für 500 bis 600e bauen. Für industrielle Zwecke, namentlich, wenn

es auf sehr regelmäſsigen Gang der Maschine ankommt, wird diese Construction jedoch

kaum Anwendung finden können.

Whg.

Tafeln