| Titel: | Ueber Neuerungen an Löthapparaten. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 403 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Löthapparaten.

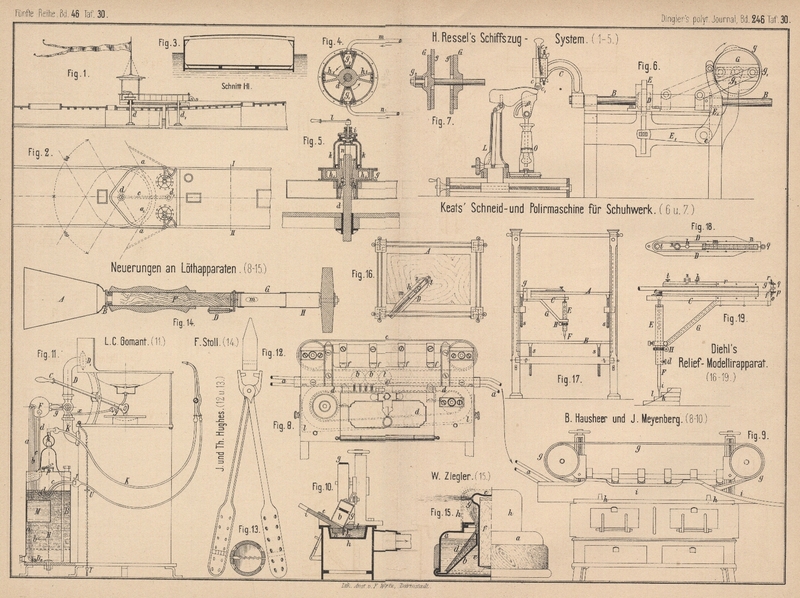

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

(Patentklasse 49. Fortsetzung des Berichtes Bd.

244 S. 109.)

Ueber Neuerungen an Löthapparaten.

Eine zum Löthen von Blechbüchsen bestimmte Maschine ist

von B.

Hausheer und J. Meyenberg in Cham, Schweiz (* D. R. P. Nr. 16225 vom 19. Februar

1881) vorgeschlagen; dieselbe ist eine Verbesserung und Erweiterung der

Howe'schen Löthmaschine (vgl. 1877 223 * 250) und besorgt auch das als Vorbereitung für das

Löthen nothwendige Bestreichen der Büchsen mit Colophonium:, es ist diese Anordnung

um so wichtiger, als das Bestreichen von Hand für die Gesundheit der Arbeiter

nachtheilig ist und beispielsweise für das tägliche Vorrichten von 50000 bis 60000

Büchsen 12 bis 15 Arbeiter erforderlich sind. Der Colophoniumstaub bleibt hier

vollständig innerhalb der Maschine, so daſs er die Bedienungsmannschaft nicht

belästigen und schädigen kann.

Die Blechbüchsen b (Fig. 8 bis

9 Taf. 30) werden in den Leitkanal a

eingelegt, gelangen hier unter den Transportriemen c

und werden von diesem gegen die Löthmaschine geführt. Unter dem Riemen c ist der endlose Bürstenriemen d

angebracht, welcher sich in den Behälter l, der bis zu

⅓ mit Colophonium gefüllt ist, gegen den Lauf des Transportriemens c bewegt. Kleine Rollen f

drücken die Büchsen kräftig gegen den Bürstenriemen d.

Von hier gelangen die Büchsen unter den Transportriemen g der Löthmaschinen (Fig. 9 und

10), welcher sich oberhalb der Löthpfanne h

in deren ganzer Länge bewegt und die zu löthenden Büchsen vollends durch die mit

Zinn gefüllte Löthpfanne zieht. An der Löthpfanne h ist

eine Platte i angebracht, welche etwas gegen die Pfanne

geneigt ist, damit die Enden der Büchsen sich an der niederen Stelle des Stabes k anlehnen müssen, während sie der Bahn entlang rollen.

Auf der Platte i befindet sich ein verstellbarer

Anschlag e, welcher jedes Ausweichen der Büchsen

verhindert, dieselben in gehöriger Ruhe erhält und die Maschine für gröſsere und

kleinere Büchsen verwendbar macht. Unter der Platte i

ist das den stählernen Kolben m tragende

Flacheisenstück n angeschraubt. Der Löthkolben m muſs bedeutend unter dem Flacheisenstück n vorstehen, um die Zinnasche unter der Platte i zurückzuhalten. Der obere Theil des Kolbens ist

einseitig abgerundet, spitz und so gestaltet, daſs er in der Mitte seiner Länge um

etwa 1,5 bis 2mm höher ist. Die gegen das Löthbad

gerichtete Seite des Kolbens muſs rein geschliffen und verzinnt werden; aber die an

das Flacheisenstück anliegende Seite bleibt roh und wird mit einer dünnen

Lehmschicht angestrichen, um das Durchflieſsen des Zinnes zu verhüten. Zwischen

Kolben und Platte ist Eisenkitt leicht eingestemmt, um diese Seite des Kolbens gegen

Verzinnen zu wahren und überflieſsendes Zinn entfernen zu können. Die Erhöhung des

Kolbens gegen dessen Mitte ist erforderlich, weil erfahrungsgemäſs das Zinn in der

Mitte der Löthpfanne bis 2mm höher steht als an

derem Rande.

Die Büchsen müssen mit den Enden in ihrem Laufe auf dem Kolben so weit aufliegen, als

der Rand der anzulöthenden Deckel und Böden beträgt. Das Zinn wird vom Kolben

angezogen und bildet der Kolben so den richtigen Führer des Zinnes, so daſs bei

einiger Aufmerksamkeit des mit der Führung der Maschine betrauten Arbeiters stets

gut gelöthete Büchsen fertig gestellt werden. Unter dem Stabe k ist ein Winkeleisen angeschraubt, welches auf dieser

Seite der Löthpfanne wie auf der anderen Seite der untere vorstehende Theil des

Kolbens die Zinnasche zurückhalten soll. Der Stab k

kann durch die Schrauben vor und zurück, bezieh. hoch und tief gestellt werden.

Ein Löthrohr-Gebläse, welches mit den aus Naphta oder

anderen mineralischen Oelen entstehenden Gasen gespeist wird, ist an L. C.

Gomant in Paris (* D. R. P. Nr. 16419 vom 18. Mai 1881 und Zusatz * Nr. 18374 vom 15.

November 1881) patentirt. Die Löthvorrichtung, welche mancherlei Bedenken

gegen sich hat, ist in Verbindung mit einem Feldschmiedefeuer gedacht, Der Blasebalg

desselben wird mittels des Handhebels C

(Fig. 11

Taf. 80) betrieben, um bei vertikaler Stellung des Hahngriffes g Luft durch das Rohr D

und die Brause D1 in

den Schmiedeherd zu drücken, während bei horizontaler Stellung des Hahngriffes g die Luft in die Kugel F

zum Betriebe der Löthvorrichtung geleitet wird. Ein Theil der nach F eingedrückten Luft geht durch die Röhrchen a und b bis auf den Boden

des mit einem Mineralöle angefüllten Behälters H,

steigt in Blasen nach oben und nimmt das entwickelte Gas mit sich fort, geht durch

die Ventile p und k in den

Schlauch K und von hier in das Löthrohr bezieh. den

Löthkolben, wo es entzündet wird. Der andere Theil der in F vorhandenen Luft tritt durch die Röhrchen c,

d und das Rohr J gleichfalls in das Löthrohr

und wirkt in demselben in bekannter Weise. Die Röhrchen a und b tragen am unteren Ende kleine

Klappenventile D2, um

einem Aufsaugen des Oeles vorzubeugen; tritt dieses doch ein, so wird sich das Oel

in den Behälter M absetzen, um beim nächsten Arbeiten

des Blasebalges wieder in den Behälter H zurückgedrückt

zu werden. Das Klappenventil p ist mit einer

Filzscheibe ausgefüttert, welche die vom entweichenden Gase mitgerissenen

Flüssigkeitstheile aufzufangen und hierdurch das Gas zu trocknen hat.

Beim Löthen eines gröſseren Werkstückes wird letzteres erst durch das Löthrohr

erhitzt, welches die unter dem Arbeitstück aufgestapelten Kokes in Brand setzt. Ist

dies geschehen, so wird der Hahn y im Zwischenrohr x geöffnet, so daſs der Ueberschuſs der Luft im Gebläse

durch dieses Rohr seinen Weg nimmt und die Kokesflamme noch mehr nährt. Das

Werkstück liegt demnach zwischen zwei Feuern und wird rascher glühend.

Um das Oel im Behälter bis auf den letzten Tropfen zu verdampfen, wird der an einer

Kette hängende, glühend gemachte Kupferpfropfen T in

das Rohr B gesenkt, welches dann unten von diesem

Pfropfen, oben von dem Stöpsel U abgeschlossen ist. Die

durch den Bolzen erzeugte Hitze im Rohr B bringt dann

den letzten Rest des Oeles zur Verdampfung.

Löthkolben liegen in zwei Constructionen vor. Eine nach

dem Scientific American, 1881 Bd. 47 S. 371 von J. und Th. H. Hughes in

Spencer, Mass., angegebene Construction bezweckt das Kühlhalten des Handgriffes.

Letzterer ist, wie aus Fig. 12 und

18 Taf. 30 zu sehen, nach Art einer Zange mit hohlen Armen gebildet,

welche am unteren Ende mittels einer Verzahnung verbunden werden, während Luftlöcher

einen regen Luftumlauf veranlassen sollen. Das Lötheisen selbst wird mit zwei Dornen

in dem Zangenmaul erfaſst und kann um deren Achse beliebig verdreht werden.

Der Gaslöthkolben von F. Stoll jun. in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 16238 vom

6. Februar 1881) erzeugt sein Gas selbst in einem entsprechend

angeordneten Behälter A (Fig. 14

Taf. 30); auf diesen wird mittels Messingschraube B

eine mit Baumwolldocht angefüllte Röhre F geschraubt,

welche durch einen Hahn D geschlossen oder geöffnet

werden kann. Die im

Docht angesammelten Gase können also durch den Hahn D

in das Rohr G gelangen, welches eine

Luftzuführungsöffnung m besitzt. Am oberen Theil des

Rohres G sitzt drehbar das den Löthkolben aufnehmende

Rohr H.

Zur Inbetriebsetzung des Apparates ist es nur nöthig, dessen oberen Theil an einer

Flamme so lange zu erwärmen, bis sich Gas entwickelt. Brennt dieses im Rohre G, so soll die hierbei stattfindende Erwärmung der

Rohre FG genügen, um die Gasentwickelung weiter

fortschreiten zu lassen. Ist die Flasche A geleert, so

wird sie vom Rohr F abgeschraubt und eine frische

Flasche aufgesetzt.

Eine Spiritus-Löthlampe bringt W. Ziegler

in München (* D. R. P. Nr. 16424 vom 14.

Juni 1881) in Vorschlag. Der Spiritusbehälter a (Fig. 15

Taf. 30) ist durch einen Trichter b in zwei Hälften

getheilt, deren äuſsere den Docht d speist. Der

zugehörige anzuzündende Kranz liegt um den Brenner e

herum, welcher in die Oeffnung der Wand b eingesetzt

und mit einem zweiten Dochte f versehen ist. Ein

Anbrennen des Dochtes d erhitzt die in dem leeren Räume

oberhalb des Dochtes f sich entwickelnden Gase, so daſs

durch die Oeffnung g eine starke Stichflamme

herausgetrieben wird. Zum Verschluſs dient eine Kappe h.

Der von L.

Berendt in Cöthen (* D. R. P. Nr. 16165 vom 3. Mai 1881) angegebene Löthofen besteht im Wesentlichen aus einem

cylindrischen, in einem Dreifuſs aufgehängten Behälter, welcher im unteren Theil den

Rost aufnimmt, während der Deckel Oeffnungen für die auf das Feuer zu legenden

Löthkolben erhält. Die Luftzuführung unter den Host geschieht durch versetzbare

Oeffnungen im Mantel.

Mg.

Tafeln