| Titel: | Osenbrück's Ammoniakgas-Compressionspumpe. |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 452 |

| Download: | XML |

Osenbrück's

Ammoniakgas-Compressionspumpe.

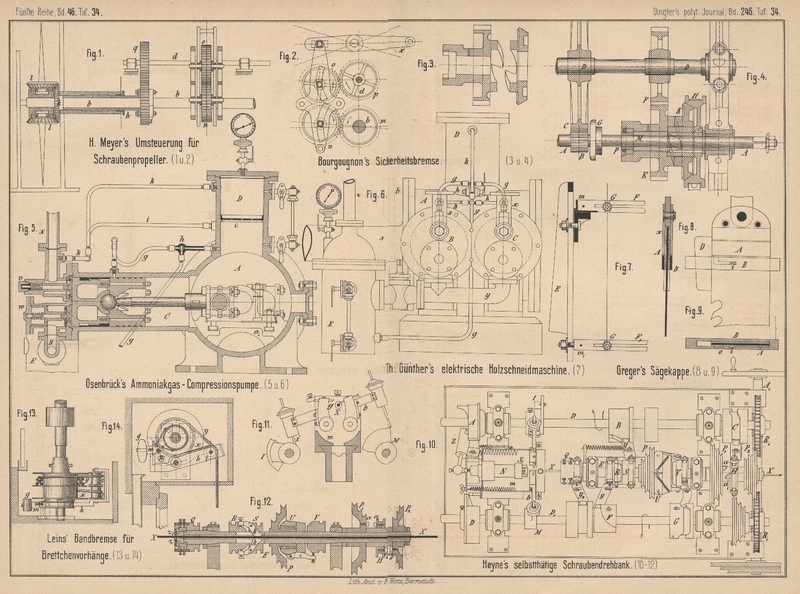

Mit Abbildung auf Tafel 34.

Osenbrück's Ammoniakgas-Compressionspumpe.

Bei dieser zweicylindrigen Compressionspumpe von Aug. Osenbrück in

Hemelingen (* D. R. P. Kl. 27 Nr. 17

373 vom 28. Juli 1881) bewegt sich die Kurbelwelle nebst den

Pleuelstangen in einem Oelbade, um eine selbstthätige fortwährende Schmierung der

beweglichen Theile zu bewirken. Auſserdem wird bei jedem Kolbenhube eine bestimmte

Oelmenge hinter die Kolben gespritzt, so daſs hierdurch theilweise die schädlichen

Räume ausgefüllt werden.

In Fig.

5 und 6 Taf. 34

bedeuten B und C die

beiden Compressionscylinder, welche mit der Kammer A

und dem Aufsatz D ein Guſsstück bilden. Die sich durch ihre

bedeutende Länge selbst führenden Kolben sind zweitheilig und durch Kugelgelenke mit

den Pleuelstangen verbunden. Letztere greifen an eine in der Kammer A gelagerte Kurbelwelle an, deren eines Lager a1 zwischen den um 180°

gegen einander verstellten Kröpfungen in der Mitte der Kammer A angeordnet ist, während das andere durch eine am

Deckel b befestigte Stopfbüchse s gebildet wird. Durch diese tritt die Welle hindurch und kann von auſsen

ihren Antrieb erhalten. An den Enden der Compressionscylinder sind in der Richtung

der Mittellinien dicht neben einander die durch Federn auf ihre Sitze gedrückten

Saug- bezieh. Druckventile v und w angebracht, x bezeichnet

das Saugrohr und y das Druckrohr, welch letzteres in

einen mit Oel gefüllten Behälter E führt und sich an

dessen Deckel bei z fortsetzt. Der Oelbehälter E, die Compressionscylinder und der Aufsatz D sind durch eine Rohrleitung g und einen Dreiwegehahn h derart mit

einander verbunden, daſs man die Cylinder nach Belieben mit ersterem oder letzterem

in Verbindung setzen kann. Die Pumpe ist während des Betriebes bis zu der

durchlöcherten Scheidewand c im Aufsatz D, welche das Spritzen des Oeles beim Pumpen verhindern

soll, mit Oel gefüllt. Letzteres steht im Oelbehälter E

ungefähr bis zur halben Höhe.

Bei der gezeichneten Stellung des Hahnes h geben die

Kolben bei Vollendung jedes saugenden Hubes die Einspritzöffnung der Rohrleitung g frei, so daſs eine gewisse Menge Oel aus dem Behälter

E in die Cylinder gelangen kann. Die Einspritzung

erfolgt, weil der Druck in E gröſser als der hinter den

Kolben ist. Das eingespritzte Oel wird beim nächsten Hube wieder durch das

Druckventil w in den Behälter E zurückbefördert. Tritt bei Undichtheiten der Kolben Gas in die

Kurbelwellen-Kammer, so steigt dasselbe in dem Aufsatz D in die Höhe und gelangt durch das Rohr k

wieder in die Saugleitung zurück. Tritt Oel durch, so steigt dasselbe im Aufsatz D, während es im Behälter E fällt, was an dem Standglas zu ersehen ist. In diesem Falle setzt man

D durch den Hahn h und

die Rohre g mit den Cylindern in Verbindung; dadurch

flieſst Oel in die Cylinder zurück und wird durch die Druckventile wieder nach E zurückgedrückt. Der Hahn wird um 90° zurückgedreht,

wenn der richtige Stand des Oeles in E hergestellt

ist.

Um eine Beaufsichtigung der Pumpe ganz überflüssig zu machen, kann man auch die

Saugleitung mit D direkt durch Rohr i so verbinden, daſs die Einmündung von i in x tiefer liegt als in

D. Es flieſst dann das in der Kammer D überschüssige Oel in die Saugleitung zurück und wird

von hier durch das Saug- und Druckventil wieder nach E

befördert. Der Dreiwegehahn h wird durch einen

gewöhnlichen Hahn ersetzt, weil die Oeleinspritzung hinter den Kolben stetig von E aus erfolgt. Etwa durch die Wellenstopfbüchse

austretendes Oel wird durch einen der bekannten Doppelhähne ersetzt.

Da ein Ueberdruck in der Kammer A nicht vorhanden ist,

so ist es leicht, für

eine genügende Abdichtung der Kurbelwellen-Stopfbüchse Sorge zu tragen.

S–n.

Tafeln