| Titel: | Kartätschgeschütz von Will. Gardner in Hartfort, Conn. |

| Autor: | W. S. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 458 |

| Download: | XML |

Kartätschgeschütz von Will. Gardner in Hartfort, Conn.

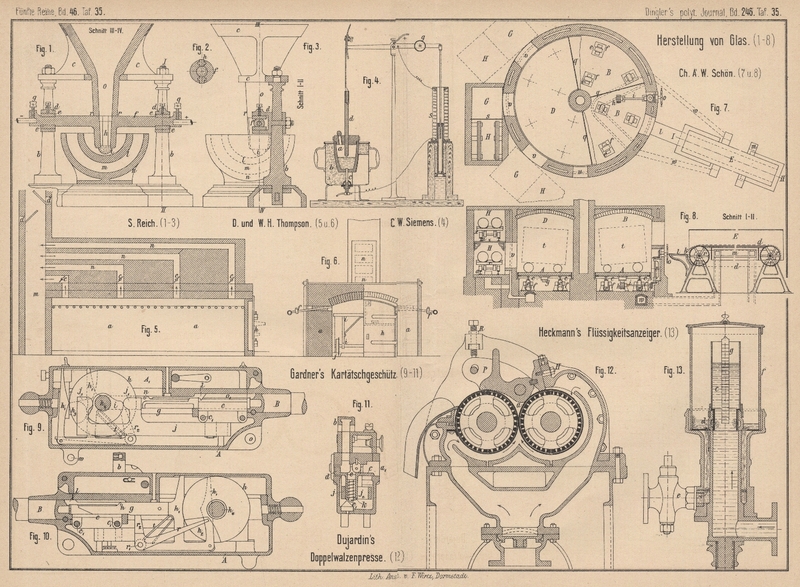

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Gardner's Kartätschgeschütz.

Die Kartätschgeschütze, im Mittelalter „Orgelgeschütze“ genannt, sind fast so

alt wie die Feuerwaffen überhaupt. In neuester Zeit wurde man zuerst während des

nordamerikanischen Bürgerkrieges auf sie aufmerksam und construirte dann auf Grund

der während desselben gemachten Erfahrungen in Frankreich vor 1870 die

„Mitrailleuse“. Der Miſserfolg derselben im Feldzug 1870/71 dürfte

weniger der Construction als der Art der Verwendung zuzuschreiben sein. Heute

besitzt jede kriegführende Macht Kartätschgeschütze und

zwar als wirksamstes Schutzmittel der Kriegsschiffe gegen Torpedoboote. Ob die

Kartätschgeschütze auch eine allgemeine Anwendung bei

den Landarmeen gegen lebende Ziele finden werden, muſs die Zukunft lehren. Die

umfangreichen Vergleichsversuche, welche mit den einzelnen bekannteren Systemen

angestellt werden, machen es sehr wahrscheinlich.

Eines der vorzüglichsten Geschütze dieser Art, welches ganz besonders behufs

Verwendung gegen lebende Ziele ausgeführt wurde, ist das des Amerikaners Will. Gardner, welches auch in Deutschland unter Kl. 72

* Nr. 5235 vom 1. Oktober 1878 patentirt wurde. Dasselbe zeichnet sich durch die

verhältniſsmäſsig geringe Anzahl seiner Theile, durch die gedrungene Gestalt

derselben, welche einen Bruch unwahrscheinlich machen und die Einfachheit seiner

Handhabung aus. Es wird mit einem Lauf oder mit mehreren Läufen für Gewehrmunition

(gegen lebende Ziele)., oder für schwerere Geschosse (gegen Torpedoboote)

hergestellt.

Wie nach Engineering, 1882 Bd. 33 S. 546 aus Fig.

9 bis 11 Taf. 35

zu ersehen, ist in den mit dem Deckel A1 versehenen Ladeblock A, welcher den ganzen Spann-, Lade- und

Schlagmechanismus vollständig umschlieſst, ein Lauf oder eine Anzahl von Läufen B parallel neben einander eingeschraubt. Die Patronen

gelangen aus der Patronen Zuführung b auf den hinter

den Läufen befindlichen, sich senkrecht zu jenen in horizontaler Richtung

verschiebenden Schlitten c. Derselbe führt sich. auf 2

Querstangen c1. Auf der

rechten Seite des Schlittens ist eine feste Leiste d

angebracht; in der Mitte dagegen befindet sich eine vertikal verschiebbare Wand e, welche durch eine Schraubenfeder nach oben gedrückt

wird. Auf der linken Seite flacht sich der Schlitten c

ab, um die leeren Hülsen durch die Oeffnung a1 des Ladeblockes A herauszuhefordern. Das Vorschieben der Patronen von dem Schlitten c in den Lauf, das Abfeuern des Schusses und das

Entfernen der leeren Hülsen besorgt der Ladekolben g.

Derselbe besteht aus einem durchbohrten Cylinder, welcher hinten eine Schleife h1 und an dieser einen

vorspringenden Arm zur Aufnahme des Schlaghebels r r1 r2 trägt.

Zwischen letzterem und dem durch die Schleife und den Hohlcylinder gebildeten Winkel

ruht die Schlagfeder t. Der Ladekolben wird durch einen

in der Schleife spielenden, zwischen 2 Scheiben h

befindlichen Zapfen h3

bei Drehung der Welle h4 vor- und rückwärts bewegt.

Die linke Scheibe besitzt einen sectorartigen Ausschnitt h2, welcher bei ihrer Drehung ein Spannen

des Schlaghebels r, bei weiterer Drehung aber ein

Losschlagen des Hebels und damit ein Vorschnellen des den Hebelarm r2 umfassenden

Schlagbolzens gestattet; letzterer gleitet in der Bohrung des Ladekolbens g.

Die Querbewegung des

Schlittens c wird durch ein auf der Welle h4 sitzendes Excenter

i und durch eine mit entsprechenden Führungen j1 versehene Stange j bewerkstelligt; letztere besitzt an ihrem unter c gelegenen Ende eine horizontale Verbreiterung mit

einer schrägen länglichen Oeffnung j2, durch welche der Zapfen k des Schlittens c reicht.

Findet also bei Drehung der Welle h4 eine Hin- und Herbewegung der Stange j durch das Excenter i

statt, so zwingt der in j angebrachte schräge Schlitz

den Schlitten c, eine zu jener senkrechte Bewegung,

also in der Querrichtung an dem Laufende entlang, anzunehmen.

Das Entfernen der leeren Patronenhülsen aus dem Laufe geschieht durch einen

federlosen Auszieher l, welcher mittels eines Stiftes

n mit g so verbunden

ist, daſs er sich gegen g etwas hin und her verschieben

kann. Am Auszieherkopfe ist ein Vorsprung angebracht, welcher in einem Schlitz o1 des Ladeblockes

gleitet. Wird der Ladekolben g zurückgezogen, so zieht

der Auszieher die leere Hülse aus dem Lauf auf den Schlitten c und läſst dieselbe los, wenn der Auszieherkopf gegen das hintere Ende

des Schlitzes o1

stöſst; es kann in diesem Augenblick die Hülse vom Schlitten c heruntergeworfen werden, da der Weg, wie Fig. 10

zeigt, frei ist. An der unteren Seite des Ladekolbenkopfes g befindet sich eine Abschrägung, welche die bewegliche Wand e nach unten drückt, wenn g vorwärts geschoben wird. Hat der Kolben g

seine Vorwärtsbewegung beendet, so wird der Schlitten c

durch das Excenter i, die Stange j und den Zapfen k

seitwärts geschoben, um eine geladene Patrone aus dem Zuführer aufzunehmen. Die

Schraubenfeder in Verbindung mit der schrägen Fläche e1 bewirken das Hochdrücken der Wand e, wenn dieselbe unter den Zuführer zu stehen kommt.

Beim Rückgange des Kolbens g steht also dem

Herausfallen der leeren Hülse aus der Oeffnung a1 nichts entgegen. Die Bewegungen des

Ladekolbens g, des Schlagbolzens und des Schiebers c müssen natürlichen einer gewissen Wechselwirkung zu

einander stehen, so daſs der Ladekolben fest gegen den Lauf anliegt, ehe der

Schlaghebel r losschlägt, und der Schieber seine

Bewegung nach rechts beginnt, wenn der Ladekolben zurückgezogen ist. Die Drehung der

Welle h4 geschieht

durch eine auf der rechten Seite des Ladeblockes aufgesteckte Kurbel. Durch die

Oeffnung o gehen die Schildzapfen, während bei w der Richtmechanismus angreift.

Der Ladeblock wird entweder auf einer gewöhnlichen Fahrlafette gelagert, oder auf

einem Gestell, welches je nach seiner Verwendung eine mehr oder weniger schnelle

Auseinandernähme und eine mehr oder weniger groſse Elevation bezieh. Depression der

Läufe gestattet.

W. S.

Tafeln