| Titel: | B. Röber's Wärmeübertragungsröhren zur Verdampfung von Flüssigkeiten. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 489 |

| Download: | XML |

B. Röber's Wärmeübertragungsröhren zur

Verdampfung von Flüssigkeiten.

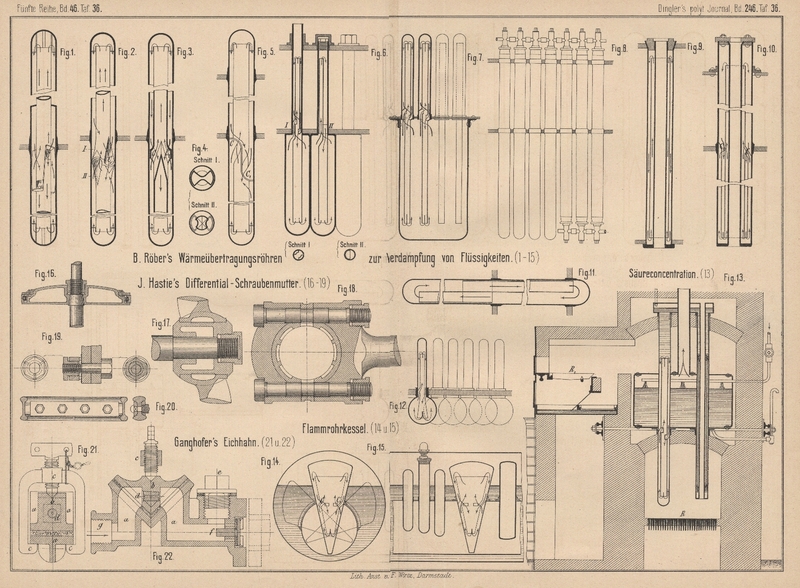

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

B. Röber's Wärmeübertragungsröhren zur Verdampfung.

Um den mancherlei Uebelständen abzuhelfen, welche mit der Benutzung der Gefäſswände

von Dampfkesseln, Koch- und Verdampfungseinrichtungen u. dgl. als Wärmeübertrager

verknüpft sind, will B. Röber in

Dresden (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 14552

vom 19. August 1880 und Zusatz * Nr. 18412 vom 31. Mai 1881) zu diesem

Zwecke geschlossene, mit einer Flüssigkeit gefüllte Röhren benutzen. Dieselben

werden so in der Gefäſswand befestigt, daſs der eine die Wärme aufnehmende Theil in

den Feuerraum, bezieh. in die von den Heizgasen durchströmten Kanäle, der andere die

Wärme abgebende Theil in die zu erwärmende Flüssigkeit hineinragt, Mittels Einlagen

werden, die durch Erwärmung einerseits und Abkühlung andererseits hervorgerufenen

Strömungen der in den Röhren eingeschlossenen Flüssigkeit in bestimmten Bahnen

geleitet und zwar im Allgemeinen so, daſs die Wärmeabgabe in dem Kessel o. dgl. von oben nach unten stattfindet.

In Fig.

1 bis 12 Taf. 36

sind einige solcher Röhren mit den Einlagen dargestellt; die letzteren bestehen in

den meisten Fällen aus engeren concentrischen Röhren, welche an der Stelle der

Gefäſswand durchbrochen und derartig mit Rippen umgeben sind, daſs hier eine

Kreuzung des aufsteigenden und des absteigenden Stromes stattfindet. Die

Flüssigkeit, welche in dem Mantelraum des unteren Theiles der Röhren erwärmt wird,

tritt in der Höhe der Gefäſswand durch Oeffnungen C in

die innere Röhre, gelangt dann am oberen Ende in den Mantelraum des oberen

Röhrentheiles, um als absteigender Strom die Wärme

wieder abzugeben, und dringt durch die Oeffnungen C1 wieder in die innere Röhre, aus der sie

endlich unten wieder in den Mantelraum abflieſst, wie es durch die Pfeile angedeutet

ist. Bei Fig. 1 ist

eine Blechröhre und in Fig. 2 bis

4 eine gegossene Röhre mit je zwei Oeffnungen C und zwei Oeffnungen C1 als Einlage benutzt. Bei Fig. 5 ist

nur je eine Oeffnung C und C1 vorhanden. Fig. 6 zeigt

eine Anordnung, bei welcher die im Feuer liegenden Theile der Röhren einen bedeutend

gröſseren Durchmesser als die oberen Theile erhalten haben, und zwar sind diese

verstärkten Theile bis zur Berührung an einander gerückt, so daſs sie zur Begrenzung

des Feuerraumes und der Kanäle für die Heizgase dienen können. Vereinigt man die

unteren Theile einer Anzahl von Röhren zu einem gemeinsamen Behälter, so erhält man

die Einrichtung Fig. 7. In

Fig. 8 ist gezeigt, wie man die Röhren an einem oder auch an beiden Enden

durch Querröhrchen mit einander verbinden kann. In den Anordnungen Fig. 9 und

10 sind die Röhren mit inneren Heizröhren, durch welche die Feuergase ziehen, versehen

und zwar erfolgt bei Fig. 10 die

Erwärmung durch diese allein; die Wärmeübertragungsröhren liegen hier ganz im

Inneren des Gefäſses. Statt der cylindrischen kann auch eine beliebige andere Form

für die Röhren gewählt werden; so ist z.B. in Fig. 12 der

untere Theil zu einer Kugel ausgebildet. Auch eine horizontale Lage der Röhren kann

unter Umständen am Platze sein. Die Einlage besteht in diesem Falle am einfachsten

aus zwei halbcylindrischen Blech röhren, wie in Fig. 11

angegeben ist.

Als Uebertragungsflüssigkeit sollen je nach Umständen verschiedene Stoffe gewählt

werden: sowohl solche, welche schwerer sieden (z.B. Salzlösungen) als die zu

verdampfende Flüssigkeit (z.B. Wasser), wie auch solche, welche leichter sieden.

Ferner sollen chemische Verbindungen verwendet werden (z.B. kohlensaures Ammoniak),

welche sich bei der Wärmeaufnahme zersetzen und dann unter Wärmeabgabe wieder

vereinigen. Auch Stoffe, welche bei der gewöhnlich in Betracht kommenden Temperatur

in den kritischen Zustand übergehen, will der Patentinhaber benutzen. Endlich werden

auch noch bei gewöhnlicher Lufttemperatur erstarrende Stoffe (z.B. Metalllegirungen,

Paraffin u. dgl.) in Vorschlag gebracht. Die Füllung der Röhren wird mit Hilfe einer

besonderen Vorrichtung vorgenommen. Die Spannung in den Röhren vor der Erwärmung

soll nach der Patentschrift unter oder über dem Atmosphärendruck liegen, je nach der

Wirkung, die erreicht werden soll.

Fig.

13 zeigt als Beispiel die Einrichtung einer Säureconcentration mit solchen Wärmeübertragungsröhren. Die eine Röhre hat

nur Auſsenheizung, die zweite auch Innenheizung. Als Füllmaterial ist eine

erstarrende Masse angenommen. Um dieselbe beim Inbetriebsetzen des Apparates schnell

zu schmelzen, ist auſser dem Hauptrost R noch seitlich

oben ein Hilfsrost R1

angebracht. In Fig. 14 und

15 ist die Anbringung der Röhren an einem Flammrohrkessel dargestellt.

Der zunächst in die Augen fallende Vortheil, welcher sich mit dieser Art der

Wärmeübertragung erreichen läſst, ist die schon erwähnte Erwärmung der zu

verdampfenden Flüssigkeit von oben nach unten derart, daſs die oberen Schichten

stets die höchste Temperatur haben werden. Die Verdampfung wird in Folge dessen fast

nur an der Oberfläche stattfinden und ohne Wallungen auſserordentlich ruhig vor sich

gehen. Der Dampf wird daher auch trocken bleiben. Ein weiterer Vorzug liegt in dem

Schutz der Kessel wände, welche durch Untermauerung (vgl. Fig. 13),

Auflegen von Chamotteplatten u. dgl. ganz von den Heizgasen getrennt werden können.

Bei Anwendung der Röhren wäre das Augenmerk vor allem wohl darauf zu richten, daſs

die Spannung in den Röhren nicht eine bedenkliche Höhe erreicht. Es wird sich im

Allgemeinen zunächst empfehlen, schwer siedende Stoffe zu verwenden und den

anfänglichen Druck in den Röhren möglichst gering zu nehmen. Dann wird eine

Verbindung der Röhren mit einander und mit einem gemeinschaftlichen Sicherheitsventil immer am

Platze sein. Im Uebrigen muſs der Werth der Sache durch praktische Versuche erprobt

werden.

Whg.

Tafeln