| Titel: | Oefen zum Brennen von Kalk und Thonwaaren. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 513 |

| Download: | XML |

Oefen zum Brennen von Kalk und

Thonwaaren.

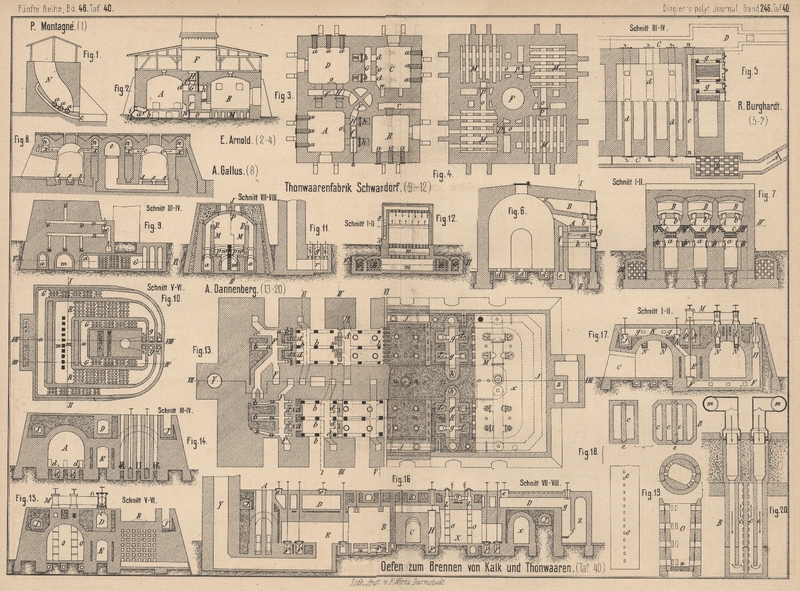

Patentklasse 80. Mit Abbildungen auf Tafel 40.

Oefen zum Brennen von Kalk und Thonwaaren.

Der Schachtofen zum Brennen von Kalk und Ziegeln von P.

Montagné in Paris (* D. R. P. Nr. 16759 vom 31. März 1881) hat einen

kreisrunden, ovalen oder rechteckigen, gebogenen und nach unten verengten Schacht

N (Fig. 1 Taf.

40), welcher von oben beschickt wird. Durch den Kanal c

wird der Mitte des Ofens, wo der Hauptbrand stattfindet, atmosphärische Luft

zugeführt. Im unteren Theile des Schachtes sind Vorrichtungen zum Befördern des

Abwärtsgleitens des Ofeninhaltes angeordnet, welche entweder aus 4 Reihen von

Stachelrädern a, aus einer Anzahl von Walzen oder aus

einer Stabkette ohne Ende bestehen. Bei Anwendung von Walzen sind über den

Zwischenräumen Schienen so angeordnet, daſs Steine nicht zwischen die Walzen

gelangen können.

Der Kammerofen zum Brennen von Kalk und anderen Waaren,

welche ein schnelles Abkühlen vertragen können, von E. Arnold

in Fürstenwalde (* D. R. P. Nr. 17742 vom

26. Juli 1881) besteht aus 4 Kammern A bis

D (Fig. 2 bis

4 Taf. 40). Von jeder Kammer führen in der Nähe des Gewölbes Kanäle d nach dem Querkanale G,

welcher durch eine mittels Schieber f verschlieſsbare

Oeffnung mit dem nach dem Schornsteine F führenden

Kanal H und durch den mittels Schieber h verschiebbaren Kanal m

mit der nächsten Kammer in Verbindung steht. Ferner führen durch von den Gängen r aus zugänglichen Schieber p verschlieſsbare Kanäle o nach der

Wärmekammer M unter der Sohle der nächsten Kammer,

welche mit den durch Thüren i fest verschlieſsbaren

Aschenräumen in Verbindung stehen. Diese Wärmekammer ist mit kleinen, durchbrochen

gemauerten Wänden versehen oder nach Art der Siemens'schen Regeneratoren eingerichtet und dient zur Anwärmung der

Verbrennungsluft für die Feuerungen a und der

Ofensohle.

Beim Betriebe wird die Kammer A unter Schlieſsung der zu

dieser Kammer gehörigen Schieber h und p und Oeffnen von f sowie

der Aschenthür i in Brand gesetzt. Inzwischen wird

Kammer B gefüllt. Nachdem dies geschehen, schlieſst man

Schieber f, öffnet Schieber h der Kammer und schafft durch entsprechendes Oeffnen und Schlieſsen der

zur Kammer B

gehörigen Schieber den

Verbrennungsproducten einen Weg zum Schornstein. Diese durchstreichen auf diese

Weise Kammer B und wärmen dieselbe vor. Ist A fertig gebrannt, so schlieſst man Schieber h und öffnet p, sowie die

Einkarrthür b der Kammer A. Durch den Schornsteinzug wird alsdann Luft durch die Kammer A gesaugt, welche die eben fertig gebrannte Waare

abkühlt, sich erwärmt, durch Kanal o in Kammer M der Abtheilung B

streicht und noch heiſs unter den Rost der Feuerungen gelangt. Ist die Abtheilung

A ausgekarrt, so gibt diese Kammer M die aufgespeicherte Wärme wieder an die

durchstreichende Verbrennungsluft ab und soll auf diese Weise eine gleichmäſsige

Erwärmung der Luft erzielt werden.

Bei dem Ofen zum Brennen von Thonwaaren und Kalk von R.

Burghardt in Tschöppeln, Kreis Sagan

(* D. R. P. Nr. 16560 vom 19. Januar 1881) hat jeder

Feuerraum A (Fig. 5 bis

7 Taf. 40) einen weitschlitzigen, festliegenden Hauptrost a von porösen Chamotteplatten und einem engschlitzigen

eisernen Nebenrost c; die schrägen Seitenwände aus

Chamotteplatten sind, einem Treppenrost ähnlich, mit wagrechten Seitenschlitzen

versehen. Jede Feuerkammer B hat vorn zwei in den

Feuerraum führende, durch Chamotteplatten abschlieſsbare Abfallöcher b und steht hinten mit dem eigentlichen Ofenraum durch

eine Oeffnung o in Verbindung.

Der Ofen mit überschlagender Flamme wird unter seiner Sohle mit Abzugskanälen d versehen, welche in die beiden Hauptkanäle C einmünden; diese erweitern sich in eine

Generatorkammer D, aus welcher die Gase in den

Schornstein abziehen. Den Feuerkanälen d parallel sind

in der Hintermauer des Feuerraumes Lutkanäle e und f angebracht, welche durch 2 Schächte mit einander

verbunden sind. Vom Kanal zweigen sich Luftkanäle h ab,

welche mit Abzweigungen der einzelnen Feuerungen in Verbindung stehen, während die

mit f verbundenen Kanäle g

nach den durchbrochenen Chamotteplatten des Feuerraumes A führen.

Beim Betriebe öffnet man zunächst die beiderseitigen Sohlenkanalschieber z und die beiden Hauptschieber s und gibt auf die engschlitzigen Nebenroste c kleinstückiges Brennmaterial, bis der Ofeneinsatz zu glühen beginnt.

Dann werden die Nebenroste entfernt und bessere Brennstoffe in höherer Schicht auf

die Hauptroste a gebracht und zugleich in die durch die

strahlende Wärme ihrer Wände erhitzten Darrkammern B

gefüllt; der Wassergehalt letzterer Kohle kann durch die offene Beschickungsthür von

B entweichen; sobald aber in Folge der höher

steigenden Temperatur die Entgasung der Kohle beginnt, läſst man deren Producte

durch die Oeffnung o in den Ofen einströmen. Ist das

Feuer auf dem Rost a abgebrannt, so wird die im Raum

B theilweise entgaste Kohle in die Feuerung

hinabgestoſsen und B neu gefüllt. Dabei werden die

Schieber s und z

geschlossen, so daſs die Feuerungen jetzt als Generatoren wirken, die Gase den

glühenden Ofeneinsatz durchziehen und nach dem Oeffnen der Zugschieber die gröſstentheils entgasten

Kohlen gleichmäſsig brennen. Schreitet die Glut vor, so werden mehr Kohlen

aufgegeben und die Stirn wand thüren der Luftkanäle g

geöffnet, so daſs die Luft durch die Seitenschlitze und den Horizontalrost

einströmt.

Sind die Regeneratorkammern D durch die abziehenden

Feuergase erhitzt, so führt man diese durch Oeffnen der Schieber z und n und der

Regeneratorluftklappe der anderen Seite durch einen Hauptkanal nach dem Schornstein,

während die Verbrennungsluft durch den zweiten Hauptkanal und Regenerator geht, um

durch die Kanäle h und g

dem Hauptrost und den Seitenschlitzen zugeführt zu werden.

Bei dem Ringofen zum Brennen von Ziegeln und Kalk von

A.

Gallus in Reudnitz-Leipzig (* D. R. P. Nr. 16035 vom 31. December 1880) wird die nach

oben steigende heiſse Luft der im vollen Brande stehenden Kammer mittels Rohr c (Fig. 8 Taf.

40) nach den beiden Hitzeleitern n geführt, deren

Verbindungen durch eiserne Glocken abgeschlossen werden können, wodurch es möglich

wird, beliebige Kammern des Ofens, bei Absperrung der zwischenliegenden mittels der

Glocken bei x, vorzuwärmen. In der vorzuwärmenden

Kammer werden die Glocken x gezogen und durch den

Essenzug die aus der Wärme abgebenden Kammer am Boden entweichenden Gase genöthigt,

die folgenden Kammern zu durchziehen und vorzuwärmen, bevor sie durch den

Rauchsammler e zum Schornstein gehen. Zur

gleichmäſsigen Schmauch- und Rauchabführung sind einzelne rostartig abgeschlossene

Schmauchkanäle s unter der Ofensohle, statt der bisher

verwendeten gröſseren Sauglöcher, angebracht. Die Abdeckung der Kanäle geschieht

mittels Rollschicht, wobei je 2 nachbarliche Ziegel einen Zwischenraum von 5mm lassen. Erweist sich der Zug als zu bedeutend,

so kann durch Verstopfung einzelner Zwischenräume leicht eine Regulirung

herbeigeführt werden. Die weitere Construction des Ofens, die Art der Feuerung und

der Betrieb gleichen den bei Ringöfen sonst angewendeten.

Bei dem Brennofen mit Gasfeuerung der Thonwaarenfabrik Schwandorf in

Schwandorf (* D. R. P. Nr. 13263 vom

28. April 1880) werden die Steine abwechselnd mit von unten nach oben und

von oben nach unten schlagender Flamme gebrannt. Je nach der Stellung des

Doppelsitzventiles e (Fig. 9 bis

12 Taf. 40) gelangt das Gas aus dem Kanal a

entweder in den oberen oder unteren, in der Stirnwand des Ofens ausgesparten Kanal

n und von da in die oberen o oder unteren

Zweigkanäle u. Jeder dieser Zweigkanäle ist zur

Regulirung des Gases mit einem Schieber s versehen. Von

diesen Zweigkanälen gelangt das Gas in die horizontal liegenden Gaspfeifen p, von welchen 3 unter der Ofensohle, 2 am oberen Ende

der beiden Feuerbrücken M und eine über dem Scheitel

des Gewölbes angebracht sind. Diese 6 Pfeifen sind in der ganzen Länge des Ofens mit

zahlreichen Oeffnungen versehen, aus welchen das Gas strahlenförmig, fast senkrecht

zur Richtung der Verbrennungsluft in den Ofenraum eintritt. Bei der angegebenen Stellung des

Ventiles e tritt das Gas in den oberen Kanal n, gelangt durch die Zweigkanäle o in die 3 oberen Pfeifen und tritt, wie dies die

Pfeile andeuten, theils senkrecht nach aufwärts, theils horizontal, theils senkrecht

nach abwärts in den Ofenraum ein. Die Verbrennungsluft steigt hinter den beiden

Feuerbrücken M zum Ofengewölbe empor, trifft am Kopfe

der beiden Feuerbrücken, sowie am Scheitel des Gewölbes auf das in feinen Strahlen

oder auch aus Schlitzen eintretende Gas, wobei die Verbrennung desselben erfolgt.

Die Verbrennungsproducte werden durch den Zug des Kammes von oben nach abwärts durch

die zu brennenden Waaren gezogen, gelangen durch im Boden ausgesparte Schlitze in

die Kammern w, von da durch entsprechend vertheilte

Schlitze in den mittleren Bodenkanal m, theilen sich

sodann nach rechts und links, gelangen in die beiden Regeneratoren R, an welche sie den gröſsten Theil ihrer Wärme abgeben

und ziehen durch die Glocken g in den Rauchkanal r und den Kamin.

Sobald die Regeneratoren R genügend erhitzt sind, werden

die Rauchventile g geschlossen, dagegen die 4 Ventile

z geöffnet. Gleichzeitig wird das Ventil e gehoben, so daſs die Verbindung des Gaskanales mit

dem oberen Kanäle n unterbrochen ist und das Gas nun

durch den unteren Kanal n und die Zweigkanäle u zu den 3 unteren Pfeifen geht, um in die beiden

Verbrennungskammern w einzutreten. Die Luft geht nun

durch die über den Glocken g geöffneten Register durch

die beiden Regeneratoren R und die im Gewölbe des

Bodenkanales m ausgesparten Schlitze in die Verbrennungskammern w und trifft daselbst hoch erhitzt mit dem Gas

zusammen, wodurch eine rasche Verbrennung und sehr hohe Hitze erzielt wird. Die

Feuergase gelangen durch die in der Ofensohle ausgesparten Schlitze in den

Brennraum, durchziehen die Waaren von unten nach oben, theilen sich nahe am Gewölbe

nach rechts und links, ziehen hinter den Feuerbrücken M

nach den beiden äuſseren Bodenkanälen a und gelangen

von da durch die 4 Regeneratoren G und die geöffneten

Rauchglocken z in den Schornstein.

Sind die beiden Regeneratoren R abgekühlt und die 4

Regeneratoren G genügend erwärmt, so werden

Rauchglocken und Ventil e wieder umgestellt. Sofort

erlöschen die 3 unteren Pfeifen, während die 3 oberen zu brennen beginnen und die

Feuergase dann wieder von oben nach unten durch den Brennraum ziehen u.s.f. Da man

auf diese Weise wesentlich höhere Temperaturen als mit direkter Feuerung erzielen

kann, so soll sich dieser Brennofen namentlich für die Herstellung basischer Ziegel eignen.

Die Inbetriebsetzung des Ofens geschieht in folgender Weise: Sobald der Ofen voll

gesetzt und die Eintragthür zugemauert ist, werden die Stirnwände der beiden

Verbrennungskammern w weggenommen, sodann die Glocken

z etwas geöffnet und nun wird mittels Holz oder

Kohle erst ein kleines

Schmauchfeuer unterhalten; dasselbe wird sodann allmählich verstärkt., bis die

Kammern w rothglühend sind. Sobald dies erreicht ist,

werden die unteren Pfeifen in Betrieb gesetzt, die Stirnwände wieder zugemauert und

nun wird die Flamme so lange von unten nach oben gezogen, bis auch die Feuerbrücken

M und das Ofengewölbe rothglühend sind. Hierauf

wird mit wechselnder Flamme gearbeitet, bis der Garbrand erzielt ist.

In entsprechender Weise können auch 2 Oefen mit gemeinschaftlichen Regeneratoren so

angeordnet werden, daſs die in den fertig gebrannten Oefen angesammelte Wärme zur

Vorwärmung des frisch eingesetzten Ofens verwerthet werden kann.

Beim Brennen in Ringöfen genügt für schwer zu brennende

Waaren die in den abkühlenden Massen aufgespeicherte Wärme nicht, um die

entsprechend dem Brennstoffverbrauch zunehmende Menge der Verbrennungsluft genügend

zu erwärmen. Dies läſst sich aber nach Angabe der Thonwaarenfabrik Schwandorf (* D. R. P. Nr. 17825 vom 14. Juni 1881)

erreichen, wenn man mit abwechselnder Zugrichtung brennt. Ist in gewöhnlicher Weise

zuerst nach vorwärts gebrannt, also die Verbrennungsluft durch die abkühlende Waare

dem Vollfeuer zugeführt und sind die Feuergase durch die vorzuwärmende Waare nach

dem Schornstein abgeführt worden, so wird, wenn die abkühlende Waare stark abgekühlt

ist, die Zugrichtung gewechselt. Es wird nun nach rückwärts gebrannt, indem man die

Verbrennungsluft durch die vorzuwärmende Waare zuströmen und die Feuerluft durch die

abkühlende Waare abziehen läſst, so daſs letztere von neuem erwärmt wird. Wenn man

so abwechselnd längere Zeit nach vorwärts und nur kurze Zeit nach rückwärts brennt,

so rückt das Feuer ebenso wie beim gewöhnlichen Ringofenbetrieb allmählich

vorwärts.

Der Gasringofen von A. Dannenberg in

Görlitz (* D. R. P. Nr. 17654 vom 11.

Januar 1881 und Zusatz * Nr. 19017 vom 7. Oktober 1881) besteht aus 2

Brennkanälen X (Fig. 13 bis

20 Taf. 40), welche an beiden Enden durch schmälere Kanäle x verbunden sind. Die Brennkanäle werden bei

horizontalem Feuer durch doppelte Gitterwände B, bei

niedergehendem Feuer durch massive Wände A in

Abtheilungen oder Kammern getheilt, welche durch Thüren C zugänglich sind. Der Gassammler D ist bei

y mit dem Gaserzeuger Z verbunden und hat im Gewölbe zwischen je zwei gegenüber liegenden

Kammern eine verschlieſsbare Oeffnung e. In den

Rauchsammler E münden oben die Schmauchabzüge h, unten die Sohlkanäle F.

Von jedem Sohlkanal zweigen sich nach jeder Seite kleine Kanäle a und d ab; erstere münden

bei b in die Kammersohle, letztere bei m in die benachbarte Kammer. Der rings um den Ofen

laufende Hitzeleiter J steht mit jeder Kammer durch die

Kanäle H und F mit der

Sohle, durch den Querkanal K, die kleinen Kanäle g und die Mischkammer L

mit der Decke des Ofenkanales in Verbindung.

Zum Ueberleiten der Heizgase aus dem Gassammelkanal D

nach den Mischkammern L werden transportable Gasleiter

M angewendet, welche aus einzelnen Theilen

zusammengeschraubt und mit schlechten Wärmeleitern umhüllt werden. Das

Glockenkegelventil derselben kommt beim Betriebe jedesmal über die

Ausströmungslöcher e (Fig. 16) zu

stehen. In den Mischkammern L treffen Gas und Luft

zusammen, wobei die in den Verbindungsrohren befindlichen Absperrventile den

Gaszufluſs und die in den nach den Mischkammern L

führenden Kanälen g befindlichen Ventile i die Speiseluftzuführung schnell und sicher für jeden

einzelnen Brenner zu reguliren gestatten.

Um die Feuergase gut vertheilt in die Kammern leiten zu können, werden bei

niedergehendem Feuer die cylindrischen, aus Chamotte hergestellten Brenner N angewendet, deren durch das Gewölbe ragender Theil

zahlreiche wagrechte Schlitze hat, durch welche die Gase strahlenförmig in den Ofen

treten.

Bei horizontalem Feuer werden die Brenner O angewendet,

welche aus zwei in einander geschobenen, mit Schlitzen versehenen Chamotterohren

bestehen. Das innere Rohr ruht auf einem konischen Ansätze des äuſseren und hat an

dieser Stelle 2 Verstärkungen n (Fig. 19)

mit je einem kleinen Falz, in welchen man mit einem geeigneten Schlüssel von oben

hineingreifen kann, um das innere Rohr so zu drehen, daſs sich nach jeder Seite hin

1, 2 oder 3 Schlitze decken, aus denen dann die brennenden Gase in den Ofenraum

strömen.

Beim Betriebe mit niedergehendem Feuer werden die besetzten Kammern durch eine

geeignete direkte Befeuerung vorgewärmt. Inzwischen werden die Gaserzeuger Z in Thätigkeit gesetzt und mittels Dampfgebläse

Heizgas in den Gassammelkanal D getrieben. Bei der zu

befeuernden Kammer stellt man den Gasleiter M über die

Oeffnung e und öffnet das darin befindliche Ventil. Die

in einer Abkühlkammer erhitzte Luft ward durch die Kanäle L,

g, K, J bis zu der im Feuer befindlichen Kammer und durch Kanäle K, g und L in diese

eingeleitet, wobei Ventil i im Kanal g und die Klappe im Gasleiter M entsprechend geöffnet sind.

Luft und Gas treffen in der Kammer L zusammen, entzünden

sich und strömen durch die feinen Schlitze der Brenner N als Flammen in die Kammern. Die hinter dem Feuer gelegenen Zwischenwände

A werden durch Chamotteschieber bei d und d1 abgeschlossen, um Luftzutritt zu

verhindern; dagegen werden in der Zugrichtung des Feuers nur die Oeffnungen d1 geschlossen, damit

das Feuer gezwungen wird, senkrecht nach der Sohle und von hier durch Kanäle b, a, d nach der nächsten Kammer zu gehen, wo es bei

m eintritt und dieselbe in Vorglut bringt. Aus

dieser Kammer werden die Feuer- bezieh. Rauchgase, sich mehr und mehr abkühlend,

noch in 2 bis 3 Kammern durch die Oeffnungen d1 geführt; aus der letzten Kammer werden

sie durch die Sohllöcher

b, Kanäle a und F nach dem Rauchsammler E

und von diesem durch den Schornstein Y abgezogen. Um

die frisch eingesetzte Brennwaare gut abschmauchen und vorwärmen zu können, wird

jede frisch vollgesetzte Kammer an beiden Enden durch die Wand A oder B abgesperrt und

werden die Ventile so gestellt, daſs aus den Auskarrkammern heiſse Luft durch die

Kanäle g, K nach dem Hitzeleiter J und diesen entlang bis zur Schmauchkammer und durch

deren Kanäle H, F, a und b

von unten in die Kammer eingeführt werden. Die sich entwickelnden Wasserdämpfe

steigen ihrer Leichtigkeit halber nach oben und werden hier wiederum durch Brenner

N und Kanäle g, K und

h in den Rauchsammler E geführt.

Bei horizontaler Feuerung wird die hinter dem Feuer liegende Wand B mit Sand abgesperrt. Die mit Luft gemischten Heizgase

werden von L aus in die Brenner O eingeführt.

Da sich die zum Brennen von feuerfesten Steinen, Kalk und Portlandcement

erforderliche hohe Temperatur mittels der Gasbrenner N

und O nicht erzielen läſst, so will Dannenberg für diesen Zweck eine Regenerativgasfeuerung anwenden, wobei die Vorwärmung

der Speiseluft direkt in den Brennern vor sich gehen soll. Diese Brenner bestehen

aus ovalen oder eckigen Röhren, welche der Länge nach 1, 3 oder 5 Scheidewände c (Fig. 18 und

20 Taf. 40) haben, hierdurch in 2 bis 6 breite, aber niedrige senkrechte

Kanäle getheilt werden und in den äuſseren Wandungen kleine Löcher oder Schlitze e zur Ausströmung der Gase haben. Die Zwischenwände und

die Löcher bezieh. Schlitze sind derart angeordnet, daſs, sobald die Speiseluft und

die Regeneratorgase in die äuſseren Kanäle des Brenners B eingeführt werden, beide nach unten strömen, sich an den glühenden

Wänden des Brenners hoch erhitzen und von dort in den zwei inneren Kanälen wieder

nach oben steigen, wobei sie durch die senkrecht über einander liegenden Löcher nach

dem Brennerraum entweichen und sich entzünden. Die Generatorgase werden zu diesem

Zweck durch eiserne Gasleiter M nach den im Feuer

stehenden Brennern übergeführt; die Speiseluft wird zuerst durch die kühlenden

Abtheilungen nach den Kanälen J (vgl. Fig. 13)

und mittels eiserner Ueberführungsröhren m nach den im

Feuer stehenden Kammern geleitet, wo sie in die Brenner A und B eintreten. Im Uebrigen soll der

Betrieb eines solchen Gasringofens ebenso sein wie bei allen continuirlich

geleiteten Brennöfen.

Die Bezeichnung „Regenerativgasfeuerung“ hält Referent hier nicht für

zutreffend, da die höhere Temperatur, welche die Heizgase in den Brennern erhalten,

doch diesen selbst, somit der Stelle entnommen ist. an welcher die Hitze erzeugt

wird, so daſs nicht einzusehen ist, wie auf diese Weise eine höhere Temperatur des

Ofens erzielt werden soll.

F.

Tafeln