| Titel: | Ueber Neuerungen an Sicherheitsventilen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Sicherheitsventilen.

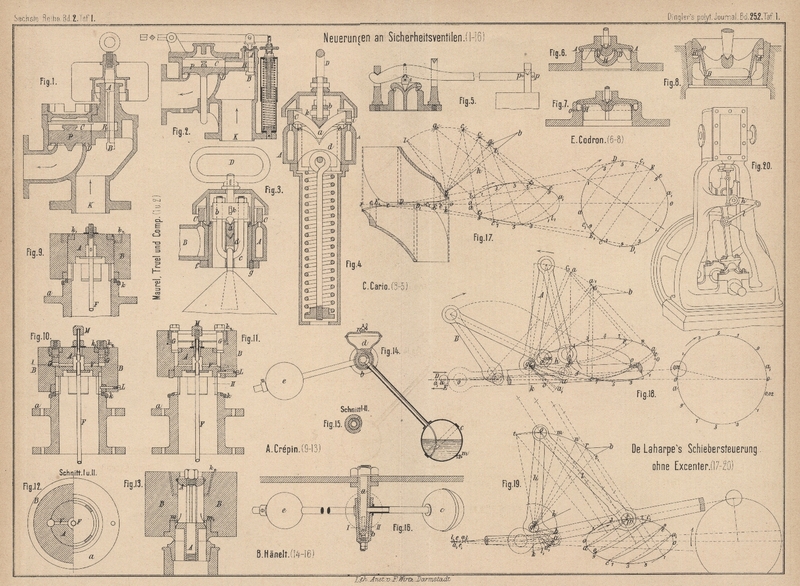

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Ueber Neuerungen an Sicherheitsventilen.

Die nachstehend verzeichneten neueren, meistens französischen Constructionen von

Sicherheitsventilen bezwecken wieder hauptsächlich (vgl. Bericht 1882 244 * 417), die Erhebung des Ventiles beim Abblasen zu

vergröſsern, damit durch das Ventil auch wirklich das Wachsen der Dampfspannung über

eine gewisse Grenze hinaus sicher verhindert werde und dasselbe nicht, wie es bei

den gewöhnlichen Anordnungen der Fall ist, nur als Alarmvorrichtung diene. Durch

einige Constructionen soll eine direkte Belastung des Ventiles (ohne Hebel)

ermöglicht werden.

E. Codron in Lille benutzt neuerdings die in Fig.

6 bis 8 Taf. 1

nach dem Portefeuille économique des Machines, 1883 S.

164 dargestellten Einrichtungen. In Fig. 6 hat

das Ventil zwei concentrische, in einer Ebene liegende Sitzflächen. Unterhalb des

mittleren Theiles des Ventiltellers ist ein Raum H

abgeschlossen, welcher durch eine feine Bohrung o stets

mit der freien Luft verbunden ist. Sobald das Ventil durch zu hohen Dampfdruck nur

ein wenig gehoben wird, tritt der Dampf in den Raum H

ein und, da durch die Bohrung o nur sehr wenig Dampf

entweichen kann, so wird sofort auch der mittlere Theil des Ventiles als Druckfläche

zu der ringförmigen hinzutreten und dadurch eine reichliche Erhebung des Ventiles

bewirkt werden. Diese Anordnung dürfte wohl brauchbar sein.

Bei Fig. 7 ist der Raum H ringförmig auſserhalb

des Sitzes A angeordnet und ein zweiter Ventilsitz

durch den kolbenförmigen Aufsatz vermieden. Dieser Kolben kann sehr willig

eingepaſst sein (es wird dann auch die Bohrung o

überflüssig); indessen ist die Verbindung des Ventiles mit einem Kolben immer

bedenklich, da derselbe sich doch leicht festklemmen kann. Noch weniger gut

erscheint die Einrichtung Fig. 8, bei

welcher zwei in verschiedenen Ebenen liegende Sitzflächen vorhanden und diese schwer

dicht zu halten sind.

Derartige Ventile mit beim Anheben sich vergröſsernder Druckfläche schlieſsen

natürlich, wenn sie einmal gehoben sind, erst wieder, wenn die Dampfspannung unter

die das Oeffnen bewirkende Spannung gefallen ist, und zwar wird der Unterschied zwischen Oeffnungs- und

Schluſsspannung um so gröſser sein, je gröſser die hinzukommende zu der dem Dampfe

stets ausgesetzten Druckfläche ist. Da im Allgemeinen ein erhebliches Sinken unter

die festgesetzte Grenzspannung nicht gewünscht wird, so ist es auch nicht

zweckmäſsig, die hinzukommende Druckfläche, also im vorliegenden Falle den

Durchmesser bezieh. die Breite des Raumes H sehr groſs

zu nehmen.Ingenieur Olry in Lille hat mit zwei Codron'schen Ventilen von der Form Fig. 6 Versuche angestellt, bei welchen sich Folgendes ergab: Das

eine Ventil hatte im Sitze A 96mm und im Sitze B 68mm Durchmesser. Die

ringförmige Druckfläche betrug hiernach 3606qmm und die centrale 3632qmm.

Beim Anheben des Ventiles wurde also die wirksame Fläche verdoppelt. Benutzt

wurde zu den Versuchen ein Bouilleurkessel von 36qm,8 Heizfläche und 1qm,15 Rostfläche. Der Ventilteller flog

bei einer Spannung von 4,6k/qc plötzlich auf, nahm sofort die durch die

Anschläge gestattete höchste Stellung bei 6mm Hub ein und schloſs sich erst wieder, als die Spannung auf 2k,8, also fast auf die Hälfte der

Oeffnungsspannung gefallen war. Bei dem zweiten Ventile betrug der

Durchmesser bei A 70mm, bei B

aber nur 27mm, die ringförmige Fläche also

3276qmm und die centrale 572qmm, letztere demnach nur 0,175 der

ersteren. Dem Ventile war nur 4mm Hub

gestattet. Bei 4k,5 Dampfspannung fing das

Ventil an, zu tanzen, wobei der Hebel immer gegen die obere Begrenzung

schlug. Nach 3 Minuten war trotz eines sehr lebhaft unterhaltenen Feuers die

Spannung auf 4k,2 gesunken. Von da an

blieb das Ventil etwa 2mm über seinem

Sitze nahezu unbeweglich stehen; die Spannung sank allmählich weiter bis auf

4k, blieb dann aber constant. Nachdem

man schlieſslich das Feuer etwas gemäſsigt hatte, schloſs sich das

Ventil.

In der Wirkungsweise den vorgenannten ähnlich sind die Ventile mit überhängendem und

über den Ventilsitz auſsen etwas übergreifendem Rande. Hierher gehört z.B. das in

Frankreich jetzt vielfach benutzte Ventil von Th. Adams

(vgl. 1881 241 * 248), welches im Wesentlichen mit dem

von Ashcroft (vgl. 1873 208

* 81) übereinstimmt. Adams verwendet immer direkte

Federbelastung, weshalb seine Ventile besonders für Locomotiven und Schiffsmaschinen

geeignet sind.Wie wirksam dieselben sind, geht aus einem Berichte von A. Brustlein. Ingenieur auf den Stahlwerken von

Unieux hervor (vgl. Genie civil, 1882/3 Bd. 2

S. 411). Auf den genannten Werken waren gewöhnlich 22 Kessel von zusammen

1000qm Heizfläche in Betrieb, welche

sämmtlich durch das Dampfrohrnetz mit einander in Verbindung standen, und

von denen jeder mit zwei der französischen Verordnung entsprechenden

Sicherheitsventilen versehen war. Diese sorgfältig in Stand gehaltenen

Ventile waren für 4k Dampfspannung

belastet, konnten aber nicht verhindern, daſs in den Ruhestunden die

Spannung auf 5 und selbst auf 5k,5 stieg.

Es wurde dann versuchsweise auf einem in der Mitte der Anlage befindlichen

Vertikalkessel ein Adams'sches

Sicherheitsventil von 70mm Durchmesser

angebracht und dasselbe genügte, um in sämmtlich en Kesseln unter allen

Umständen die Spannung zwischen 3,8 und 4k

zu halten. Damit die ganze Anlage nicht von dem einen Kessel abhängig sei,

wurden dann später noch 3 gleiche Ventile auf verschiedenen Kesseln

angebracht.Ferner hat Ingenieur Vicaire auf einer

Locomotive Versuche mit 2 Adams'schen

Sicherheitsventilen von je 63mm

Durchmesser angestellt (vgl. Portefeuille

économique, 1883 S. 166), welche ebenso günstig ausfielen. Es wurde

auf der stillstehenden Locomotive das Feuer mittels des Blasrohres zunächst

möglichst angefacht und das letztere dann abgesperrt, so daſs dem Dampfe nur

der Ausweg durch die Sicherheitsventile blieb. Dieselben flogen auf bei

einer Spannung

von 8k,75 und bewirkten in 60 bis 65

Secunden ein Sinken der Spannung bis auf 8k,37, worauf sie sich schlössen. Dieser Versuch wurde mehrere Male

hinter einander stets mit dem gleichen Erfolge wiederholt.

Bei der in Fig. 1 und

2 Taf. 1 nach der gleichen Quelle, 1883 S. 166 dargestellten, allerdings

weniger einfachen Construction von Maurel, Truel und

Comp., welche in der Wirkungsweise der von Helwig (1882 244 * 420) ähnlich ist, wird auch

ein schnelles und reichliches Heben des Ventiles erreicht, das Sinken der

Dampfspannung aber vermieden. Das Ventil ist mit einem Kolben P verbunden und wird durch den Dampfdruck selbst

geschlossen gehalten, indem der bei K Zutritt habende

Dampf durch die Bohrung R in den Raum C gelangt, also von oben auf die volle Kolbenfläche,

von unten aber nur auf die Ringfläche D wirkt.

Gleichsam zur Steuerung des Kolbens P dient ein

Kolbenschieber AB, welcher oben und unten

cylindrischen, in der Mitte aber dreieckigen Querschnitt hat und welcher die seiner

Kolbenfläche entsprechende Belastung aufnimmt. Ein schmaler Absatz oberhalb A bildet hier einen dichten Ventilabschluſs. Steigt die

Spannung über das festgesetzte Maſs, so wird dieser Schieber gehoben und zunächst

durch den Kolben B der Raum C von dem Dampfe abgesperrt. Bei weiterer Erhebung steigt der Kolben A über seine Führung hinaus und gestattet dem in C eingeschlossenen Dampfe, zu entweichen. Der Druck auf

die obere Fläche von P sinkt daher schnell, der Druck

auf die Ringfläche D erhält das Uebergewicht und das

Ventil wird geöffnet. Wenn die Spannung unter die Oeffnungsspannung sinkt, so fällt

der Schieber nieder, der Dampf strömt wieder in den Raum C ein und das Ventil wird geschlossen. Die Spannung beim Oeffnen ist hier

nur so viel gröſser als beim Schlieſsen, als der Reibung des Schiebers AB entspricht, die natürlich verschwindend klein sein

muſs.

Während bei der Anordnung Fig. 1

Gewichtsbelastung benutzt ist, ist bei der für Locomotiven o. dgl. bestimmten

Anordnung Fig. 2 eine

Feder verwendet. Damit in diesem Falle die Höhe des Ganzen nicht zu bedeutend und

die Feder auf Zug beansprucht werde, ist dieselbe neben

dem Gehäuse angeordnet und ihre Spannung durch einen Hebel (mit nur unbedeutender

Uebersetzung) auf den Schieber AB übertragen. Der linke

kurze Hebelarm dient zur Aufnahme eines Gegengewichtes für den rechten Arm, das

Gewicht der Federhülse u.s.w., um den Einfluſs der Schwere vollständig aufzuheben.

Ferner hat bei Fig. 2 der

Kolben eine bessere Führung erhalten.

Auch bei dieser Maurel-Truel'schen Anordnung kann der

Kolben (bezieh. sein Führungsstift in Fig. 3) sehr

willig ausgeführt werden; ein Dampfverlust kann durch seine Undichtigkeit nicht

eintreten. Es genügt, daſs, wenn Schieber und Ventil gehoben sind, der neben P und der neben B

vorbeiströmende, nach C gelangende Dampf oben bei A genügenden Abfluſs findet. Jedoch ist, wie schon oben

bemerkt, immer ein Klemmen

der Kolben zu befürchten, namentlich hier, wo die Mantelfläche stets im Dampfe

liegt, sich also leicht Kesselstein daran ansetzen kann und ein Nachsehen des

Kolbens während des Betriebes nicht möglich ist. Ein Vorzug dieser Construction ist

die geringe erforderliche Belastung. – Von der Compagnie des

Messageries maritimes wurden Versuche mit diesen Ventilen gemacht, welche

namentlich hinsichtlich der Empfindlichkeit sehr günstig ausfielen.

C.

Carlo in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 19097 vom 2. November 1881) will durch die in

Fig. 3 bis 5 Taf. 1

gezeigte Ventilanordnung sowohl die Ausströmöffnung vergröſsern, als auch die

wirksame Druckfläche so vermindern, daſs eine direkte Belastung benutzt werden kann

und alle Uebelstände der Hebelbelastung vermieden werden. Das hohlringförmige, mit

dem Stutzen B an dem Kessel zu befestigende Gehäuse A (Fig. 3)

mündet oben in einen schmalen Spalt, welcher von dem ringförmigen Ventile C bedeckt wird. Dasselbe ist mit einem Stege a versehen, auf dessen Mitte sich mit einer Spitze der

Bügel bc aufsetzt. An diesen kann entweder wie bei Fig.

3 ein Gewicht, oder wie bei Fig. 4 die

Zugstange einer Feder angehängt werden. Der Stützpunkt des Bügels liegt dabei etwas

unterhalb der Sitzebene. Nach Ansicht des Erfinders soll dieses Ventil eine doppelt

so groſse Durchströmöffnung geben, als ein gewöhnliches Ventil von demselben

Durchmesser, wobei er voraussetzt, daſs das Ventil sich ebenso hoch hebt wie

gewöhnliche Ventile. Dies wird jedoch voraussichtlich nicht der Fall sein, da hier

an jeder der beiden Sitzflächen eine Druckverminderung eintritt. Trotzdem ist

anzunehmen, daſs die Gesammtdurchströmöffnung wenigstens etwas gröſser sein wird als

sonst; andererseits wird jedoch auch der Ausfluſscoefficient hier geringer ausfallen

als gewöhnlich. Erst nähere Versuche werden daher über die Wirksamkeit entscheiden

können. Daſs zwei Dichtungsflächen statt einer vorhanden sind, wird keine besonderen

Schwierigkeiten bieten, da beide in einer Ebene dicht bei einander liegen.

Zweckmäſsig dürfte es sein, den Ring C wie auch seinen

Steg a recht kräftig auszuführen, da sonst durch die

Belastung leicht eine Formänderung des Ringes bewirkt werden könnte, die, an sich

unbedeutend, doch genügt, um das Dichthalten zu erschweren. Etwas bedenklich ist

auch die Beanspruchung des Stutzens B und seiner

Befestigungsschrauben. Im Uebrigen erscheint die Construction recht empfehlenswerth.

Die einzige Führung für den Ring bildet die untere Spitze des Steges a, welche in eine Vertiefung des am Gehäuse

befindlichen Steges d eingreift. Ein Klemmen ist also

überall ausgeschlossen. Die Sitzflächen sind auſsen sichtbar; mittels eines bei i (Fig. 4)

eingesteckten Domes kann der Ring zeitweise etwas gedreht werden. Das

Belastungsgewicht ist oben kegelförmig, um das Auflegen von weiteren Gewichten zu

verhüten, oder kann wie die Feder in Fig. 4 in

ein besonderes Gehäuse eingeschlossen sein. Um das Auflegen von Belastungen auf den

Ring C

selbst zu verhüten, wird

eine Schutzkappe angebracht, welche den Ring auch zugleich gegen seitliche Stöſse

sichert. Dieselbe stützt sich bei e auf das Gehäuse und

wird mittels der Mutter f befestigt. Die Stiftschraube

g, welche mit amtlichem Stempel versehen werden

kann, verhindert das Losdrehen der Mutter. Der zum Anheben des Ventiles dienende

Handgriff D ist durch einen Splint k mit dem Querstücke b des

Belastungsbügels verbunden, so aber, daſs bei geschlossenem Ventile der Splint unten

nicht aufliegt, der Handgriff sich vielmehr auf die Schutzkappe stützt. Es kann also

auch durch Belasten dieses Handgriffes die Ventilbelastung nicht vergröſsert werden.

Daſs bei diesem Ventile, auch wenn es schnell und hoch gehoben wird, doch kein

gefährlich groſser Querschnitt frei wird, kann ebenfalls als Vorzug angeführt

werden.

Als Muster einer Ausführungsform der gewöhnlichen Ventile mit Hebelbelastung führt

C. Carlo in der Zeitschrift

des Verbandes der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine, 1883 S. 31 bei einer

Besprechung der Construction und Behandlung von Sicherheitsventilen die in Fig.

5 Taf. 1 abgebildete an. Dieselbe zeigt folgende Vorzüge: Die

Dichtungsfläche ist schmal und eben, kann daher leicht genau aufgepaſst werden. Eine

Undichtigkeit durch schiefe Lage, wie sie bei Kegelsitzen möglich ist, kann hier

nicht vorkommen. Der Druckstift steht genau in der Mitte in der Ebene der Sitzfläche

auf- selbst bei schiefgerichtetem Drucke werden daher alle Theile des Umfanges

gleichmäſsig gedrückt. Der Ventilteller ist ausgehöhlt, so daſs die Innenfläche

dicht am Sitze nahezu vertikal ist; die an dieser Stelle beim Abblasen eintretende

Druck Verminderung wird daher den das Ventil hebenden, vertikalen Druck nicht oder

nur wenig beeinflussen (vgl. A. Turnbull's Ventil 1882

244 * 417). Das Ventil wird sich daher höher als

gewöhnliche Ventile heben. Die Gelenke am Hebel sind durch Schneiden ersetzt,

wodurch die Reibung vermindert und ein Klemmen des Hebels in der Gabel vermieden

wird. Die Gabel ist oben durch einen dreikantigen Steg geschlossen, welcher

gegenüber den vierkantigen Stegen das Abspreizen des Hebels erschweren soll. Das

Gewicht wird durch Querstifte p am Herabfallen

gehindert. Die drei Schneiden liegen in einer Horizontalen; für die Schneiden am

Stützbocke und am Stifte s ist dies wichtig; die

Schneide des Gewichtsbügels könnte jedoch auch (es wäre dies vielleicht sogar

vortheilhaft) etwas höher liegen. Es dürfte hiernach die in Fig. 5

angegebene Form und Anordnung wohl empfehlenswerth sein. Viele der genannten Punkte

scheinen, so oft auch schon auf dieselben hingewiesen ist, noch nicht genügend

gewürdigt zu werden.

Fig.

9 bis 12 Taf. 1

zeigen eine Construction von A. Crépin in

Dunkerque (* D. R. P. Nr. 22446 vom

19. September 1882), bei welcher wie bei Fig. 3 und

4 der Ventilkörper gleichfalls durch einen Ring B mit zwei Sitzflächen gebildet wird. Letztere liegen jedoch hier nicht in

einer Ebene, sondern die eine unten bei k, die andere

oben bei k1

(vgl. Fig. 9),

beide dicht an der cylindrischen Innenfläche, mit welcher der Ventilkörper auf dem

am Gehäuse festen Kolben A gleitet. Es wird daher hier

schwieriger sein, das Ventil dicht zu halten. Das Dichtungsstück k2 für den oberen

Ventilsitz soll durch Keile nachgestellt werden. An dem Ringe B sind mittels Querstifte zwei kleine Kolben G befestigt, welche zur Hälfte in einer Höhlung des

Ringes liegen und zur Hälfte über seine Innenfläche vorstehen. Durch die Röhre F und die Querbohrung V in

A hat der Dampf unter diese Kolben Zutritt. Die vor

die Innenwand vortretende Querschnittsfläche derselben bildet also die wirksame

Druckfläche und der Ring B selbst dient als Belastung.

Treibt der Dampf, wenn seine Spannung die festgesetzte Grenze überschreitet, die

Kolben G in die Höhe, so nehmen diese den Ring B mit und es entsteht bei k sofort eine groſse Ausströmöffnung, bis der Hub durch den Anschlag des

Stiftes L begrenzt wird (vgl. Fig. 11).

Die Kolben G werden oben durch aufgeschraubte Muttern

abgedichtet. Das Rohr F wird oben durch eine

Kapselmutter M verschlossen, nach deren Abschrauben das

Rohr untersucht werden kann. Man wird dasselbe aber auch sehr wohl fortlassen

können. Anscheinend soll durch dasselbe eine Beeinflussung des auf die Kolben G wirkenden Druckes durch die an der Ausströmöffnung

auftretende Druckverminderung vermieden werden; doch ist eine solche, auch wenn das

Rohr fehlt, nicht wohl möglich. Das Ventil wird immer so hoch, als es der

Anschlagstift L zuläſst, gehoben werden und wird wie

das Ventil Fig. 1 und

2 sich schlieſsen, sobald die Spannung unter die festgesetzte Grenze

sinkt. Wenn es also möglich ist, das Ventil dicht und doch leicht beweglich

herzustellen und zu erhalten, so wird es in seiner Wirkung kaum etwas zu wünschen

lassen. An die Flansche a kann eine Ummantelung mit

Dampfabführungsrohr angeschraubt werden.

Bei der in Fig. 13

Taf. 1 dargestellten Anordnung sind die beiden Kolben G

durch einen ringsum laufenden Vorsprung mm1 ersetzt; dieselbe dürfte wegen ihrer gröſseren

Einfachheit der vorigen Einrichtung vielleicht vorzuziehen sein.

E.

Delsart in Anzin, Frankreich (* D. R. P. Nr. 24862 vom 1. Mai 1883) hat sich eine

Construction patentiren lassen, bei welcher eine zweimalige Hebelübersetzung

vorhanden ist, was wegen der vergröſserten Reibung nicht zu empfehlen sein dürfte.

Das Ventil liegt versteckt und die ganze Anordnung erscheint unzweckmäſsig.

Bemerkenswerth ist jedoch, daſs Delsart statt des

Dampfes Wasser aus dem Kessel ausströmen lassen will

und zu diesem Zwecke von dem Ventilgehäuse ein Rohr bis nahe auf den Boden des

Kessels führt. Es soll damit einer zu hohen Spannung schneller abgeholfen werden als

beim Abblasen von Dampf. Diese Anschauung beruht indessen auf einem Irrthume.

Allerdings würde durch ein und dasselbe Ventil bei gleicher Hubhöhe in einer

bestimmten Zeit eine bedeutend gröſsere Gewichtsmenge

Wasser ausströmen, als Dampf entweichen könnte; ja es würde das Wasser sogar einen viel

gröſseren Theil von der dem Kessel mitgetheilten Wärme mit wegführen als der Dampf.

Es kommt aber, wenn das Sicherheitsventil seine Aufgabe erfüllen soll, nur darauf

an, genügende Raummengen aus dem Kessel hinaus zu

lassen. Die dem Dampfkessel zugeführte Wärme wird nämlich, mag nun Dampf oder Wasser

ausströmen, immer zum weitaus gröſsten Theile dazu dienen, Wasser von der Temperatur

des Dampfes in Dampf überzuführen und für diesen Dampf muſs Raum geschaffen werden. Nun hat aber z.B. bei 6at Ueberdruck unter sonst gleichen Verhältnissen

der ausströmende Dampf eine 20 bis 25 mal gröſsere Geschwindigkeit als das

ausströmende Wasser; es wird also auch in gleicher Zeit dem Raume nach 20 bis 25 mal so viel Dampf zur Ausströmung gelangen als

Wasser. Uebrigens könnte das Abblasen von Wasser auch leicht gefährlich werden, da

(wenn nicht zufällig gleichzeitig gespeist wird) der Wasserstand viel schneller

sinken würde als beim Ausströmen von Dampf.

Schlieſslich möge noch eine originelle, wenn auch praktisch kaum verwerthbare

Construction von B. Hänelt in

Antwerpen (* D. R. P. Nr. 25314 vom

12. Juli 1883) erwähnt werden. Wie schon oben bemerkt, blasen manche

Sicherheitsventile auch dann noch ab, wenn die Dampfspannung schon erheblich unter

die festgesetzte Grenze, bei welcher das Ventil sich öffnete, gesunken ist.

Hauptsächlich um dies zu vermeiden, will Hänelt an

Stelle des Ventiles einen Hahn benutzen und hat hierzu

die in Fig. 14 bis

16 Taf. 1 veranschaulichte Einrichtung getroffen. Der Hahnkegel a wird an dem Dome des Kessels, an der Blindflansche

eines Dampfstutzens o. dgl. so befestigt, daſs seine Achse horizontal liegt und sein

Hohlraum stets dem Dampfe zugänglich ist. An dem um a

drehbaren Hahnmantel b befindet sich oben ein luftdicht

verschlossenes Gefäſs d. Ferner ist an demselben

einerseits ein Messingrohr, welches eine hohle Kugel c

aus Kupfer trägt, und andererseits ein Arm mit dem Gegengewichte e befestigt. Gegenüber der Rohrmündung hat der

Hahnkegel a eine solche Oeffnung, daſs der Hohlraum von

c bei allen in Betracht kommenden Lagen stets mit

dem Hohlräume von a, also mit dem Kessel in Verbindung

steht. Die Kugel c ist, ehe der Kessel angeheizt wird,

zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt. Sobald nun die Spannung im Kessel, folglich auch

in der Kugel c steigt, wird ein Theil des Quecksilbers

durch ein dünnes Kupferröhrchen, welches die Kugel mit dem Gefäſse d verbindet, in letzteres hinaufgepreſst und dadurch

die Luft in d zusammengedrückt. In Folge dessen wird

die Kugel leichter und durch das Gegengewicht eine Drehung des Hahnmantels b bewirkt. Die Spannung der Luft in d wird immer um einen der Quecksilbersäule

entsprechenden Betrag geringer sein als die Dampfspannung in c. Je höher die Spannung steigt, um so mehr Quecksilber wird nach d übergehen, um so mehr also auch die Kugel c gehoben werden. Jeder Dampfspannung wird daher auch

eine bestimmte Lage des Hahnmantels entsprechen. Bei der Lage, welche der gröſsten zulässigen Spannung

zukommt, treffen nun zwei im Hahnkegel und Hahnmantel angebrachte Schlitze zusammen

und der Dampf gelangt zur Ausströmung. Die Schlitze (oder wenigstens einer

derselben) müssen so breit sein, daſs sie, auch wenn die Spannung noch wächst, eine

genügende Ausströmöffnung bieten; fällt die Spannung aber wieder unter die Grenze,

so wird auch sogleich der Dampf abgesperrt. Eine Regulirung des Apparates kann

zunächst durch Verstellung des Gegengewichtes e

erreicht werden. Auſserdem kann man durch den Hahn m

Quecksilber und durch den Hahn n Luft auslassen. Diese

Vorrichtung ist indessen schon aus dem Grunde nicht brauchbar, weil Hähne, wenn sie

dampfdicht schlieſsen sollen, ziemlich fest angezogen sein müssen. Die Reibung würde

daher viel zu bedeutend sein, um eine nur einigermaſsen sichere Wirkungsweise zu

ermöglichen.

Whg.

Tafeln