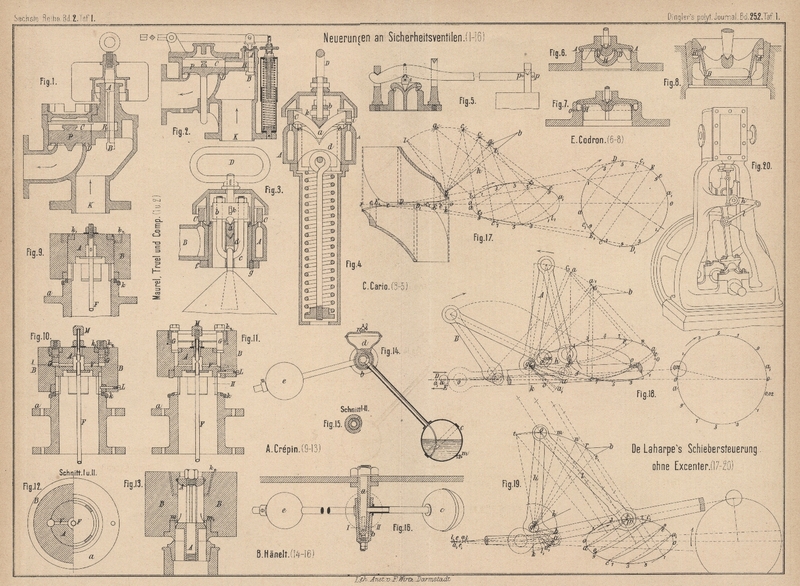

| Titel: | De Laharpe's Schiebersteuerung ohne Excenter. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 8 |

| Download: | XML |

De Laharpe's Schiebersteuerung ohne

Excenter.

Mit Abbildungen auf Tafel 1.

De Laharpe's Schiebersteuerung ohne Excenter.

In Fig. 20 Taf. 1 ist nach den Annales

industrielles, 1883 Bd. 2 S. 244 ein Antriebmechanismus für einen

gewöhnlichen Muschelschieber dargestellt, welcher von De

Laharpe herrührt und vor dem gebräuchlichen Excentergetriebe mehrere

beachtenswerthe Vorzüge besitzt, wenn er auch nicht ganz so einfach ist. Die

Bewegung des Schiebers wird bei demselben von einem Punkte der Schubstange

abgeleitet, indem mit diesem eine eiförmige Bahn beschreibenden Punkte durch eine

Lenkstange l der längere Arm eines Hebels h verbunden ist, während an dessen kürzeren Arm mittels

einer zweiten Lenkstange die Schieberstange angehängt ist. An Stelle des Excenters

mit Bügel und Stange sind also zwei Lenkstangen und ein Hebel mit zusammen 4

Drehbolzen vorhanden. Dagegen ergeben sich bei zweckmäſsiger Construction gegenüber

der Steuerung durch Excenter folgende Vortheile: Die Reibung ist geringer, das

Oeffnen und Schlieſsen der Kanäle erfolgt schneller, die Dampfvertheilung kann für

beide Cylinderseiten gleichmäſsig gemacht werden, für dieselben Füllungen und unter

sonst gleichen Umständen erhält man späteres Oeffnen des Ausströmkanales, also,

längere Expansionsperioden, was namentlich für kleine Füllungsgrade werthvoll ist-

auch ergibt sich bei letzteren keine übermäſsig starke Compression u.s.w. In Fig.

17 sind die Dampfdruckdiagramme für Hin- und Rückgang des Kolbens, wie sie

sich nach dieser Steuerung und wie sie sich bei dem gebräuchlichen Excenterantriebe

ergeben, dargestellt. Bei ersterer findet der Dampfabschluſs auf dem Hingange wie

auf dem Rückgange bei 0,4 statt; bei der Excentersteuerung dagegen hinwärts etwas

später, bei D, und zurück etwas früher, bei D1. Die

Expansionsperiode fällt beim Hingange wie beim Hergange um etwa 1/15 länger aus. Der Antrieb ist also

gleichmäſsiger und der Dampf wird besser ausgenutzt.

Wie man eine solche Steuerung zu construiren hat, ist in Fig. 19

Taf. 1 veranschaulicht. Man verzeichnet zunächst die Bahn des auf der Schubstange

beliebig gewählten Punktes p und gibt auf derselben die

8 Lagen von p an, welche den gleichfalls beliebig zu

wählenden Kolbenstellungen bei Oeffnung und Schluſs des Einström- und des

Ausströmkanales entsprechen. Dabei kann man die verschiedenen Hubtheile für Hingang

und Rückgang gleich groſs nehmen. In Fig. 19 ist

beispielsweise der Beginn der Einströmung in den Punkten a,

a4, der Beginn der Expansion genau bei 0,5

des Hubes, der Beginn der Ausströmung bei 0,9 und der Beginn der Compression bei

0,72 (in den Punkten c, c1) angenommen. Nun ist zu beachten, daſs der Schieber, also auch der mit

ihm verbundene Hebel h beim Beginne der Einströmung

dieselbe Stellung haben muſs wie beim Schlüsse der Einströmung und ebenso beim

Beginne der Ausströmung die gleiche wie beim Schlüsse derselben. Hiernach läſst sich

der von dem Endpunkte des Hebels h beschriebene

Kreisbogen folgendermaſsen ermitteln: Man verbinde je zwei Punkte der eiförmigen

Bahn, welche dem Oeffnen und dem Schlieſsen eines Kanales entsprechen, also a mit dem Punkte 5, e1 mit c1 u.s.w., errichte auf der Mitte der

Verbindungslinien Senkrechte und schneide auf denselben von den Punkten 5, c1, e und a1 (oder auch von a,

e1, c und 5) aus gleiche Strecken ab, so daſs 5o = c1

m = en = a1

r ist. Durch drei der so gefundenen Punkte o, m, n, r kann man nun einen Kreis legen; man wähle

die äuſseren o und r und

einen der mittleren z.B. n. Dieser Kreis, dessen

Mittelpunkt g den Drehpunkt des Hebels h liefert, wird dann im Allgemeinen nicht genau durch

den vierten Punkt m, aber doch sehr nahe daran vorbei

gehen. Die hieraus sich ergebende Ungenauigkeit hat zur Folge, daſs, während

übrigens die Dampfvertheilung auf einer Kolbenseite genau so erfolgt wie auf der

anderen, die Oeffnung des Ausströmkanales auf der einen Seite etwas später

stattfindet als auf der anderen Seite (in dem Beispiele bei 0,91 statt bei 0,90 des

Kolbenhubes). Die Punkte t und t1, von denen man mit der Länge der

Lenkstangen l tangirende Kreisbögen an die eiförmige

Bahn legen kann, geben die äuſsersten Lagen des Hebels h an und die Strecken ot und rt1 entsprechen den

Schieber wegen von der äuſseren Kanalkante bis in die äuſserste Stellung, d.h. den

äuſseren Deckungen des Schiebers. Sollen diese gleich sein, so mache man rb gleich und parallel to,

ziehe durch den Drehpunkt g die Linien gh parallel zu t1

b und gk senkrecht zur

Schubrichtung des Schiebers und mache den Winkel oga,

welchen die beiden Arme des Hebels h mit einander

bilden, gleich dem Winkel hgk. Es werden dann, wie

leicht ersichtlich, ot und rt1 auf einer zu t1

b oder gh senkrechten

Geraden die gleiche Projection haben, folglich auch die von dem kurzen Hebelarme

beschriebenen entsprechenden Strecken ab

und a1

l1 auf einer zu gk senkrechten Geraden, d.h. auf der Richtung der

Schieberbewegung. Die Länge des Hebelarmes ga ergibt

sich aus dem Schieberhube.

In Fig. 18 ist gezeigt, wie sich der Mechanismus für eine

Zweischiebersteuerung verwenden läſst. A ist hier der

Hebel für den Grundschieber, B der für den

Expansionsschieber. Durch D ist der Stangenkopf des

ersteren, durch E der des letzteren angedeutet. Die

gezeichnete Stellung entspricht der äuſsersten Lage des Expansionsschiebers, bei

welcher der Kolben nach der Annahme 0,02 seines Hubes zurückgelegt hat.

Boulet hat bei einer 30pferdigen Compoundmaschine diese

Steuerung in einer ungefähr der in Fig. 20

gezeigten gleichen Anordnung für den groſsen Cylinder angewendet. Die Wirkungsweise

soll befriedigend sein.

Tafeln