| Titel: | Neuerungen in der Herstellung von Chenille. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 18 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Herstellung von

Chenille.

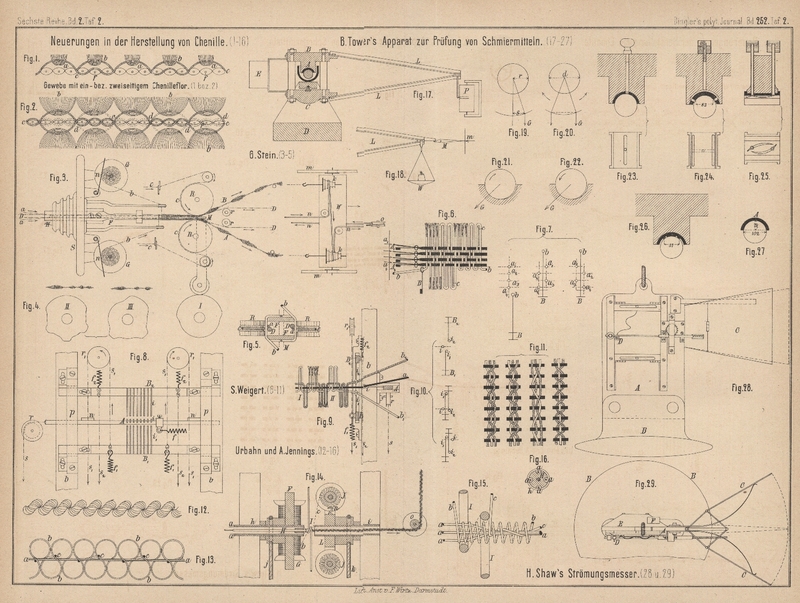

Patentklasse 25 und 86. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Neuerungen in der Herstellung von Chenille.

Chenille hat neuerdings wieder eine groſse Verwendung sowohl in der Posamenterie, als

auch in der Weberei gefunden. Für die erstere Art der Benutzung ist es besonders die

mit Hilfe neuer Apparate hergestellte, in der Form gemusterte Chenille, für die

letztere Art die in der Farbe gemusterte Chenille, welche wenig oder ungedreht zur

Erzeugung von Fantasie- und Plüsch- oder Sammtgeweben dient. Die Chenille wird dann

meistens als Schuſs gebraucht und nach dem Weben aufgekämmt oder aufgebürstet, daſs

sie den Flor bildet. Gewebe solcher Art zeigen (im Schnitt der Kettenfäden) die Fig.

1 und 2 Taf. 2 und

zwar die erstere mit einseitigem, die letztere mit beiderseitigem Flore. Es ist a der Chenilleschuſs, b

dessen aufgebürsteter Flor, d die denselben bindenden

Kettenfäden; c sind die Fäden der Grundkette und f der Schuſs für das Grundgewebe. Bisher wurden die in

Fig. 2 skizzirten Gewebe gewöhnlich mit gedrehter raupenartiger Chenille

als Schuſs ohne besonderes Grund-Zwischengewebe hergestellt.

Bei Herstellung von Chenille nach dem allgemein üblichen Verfahren wird als Vorarbeit

ein leinwandbindiges Gewebe angefertigt, dessen Kette in Gruppen von Fäden in einer

der gewünschten Stärke der Chenille entsprechenden Entfernung von einander in das

Blatt gezogen ist. In der Mitte des Zwischenraumes je zweier Gruppen wird dann das

fertige Gewebe zerschnitten und die erhaltenen Bänder werden zusammengedreht. Man

benutzt auch zur Kette stark gedrehte und stark angespannte Fäden, welche sich dann, wenn das

Gewebe zerschnitten, aufdrehen und dabei den entstandenen Bändchen mit ausgefaserten

Rändern Rundung geben.

Wenn nun der Schuſs des Vorgewebes nicht einfarbig bleibt, sondern in Farbe und

Qualität abwechselt, so erhält man gemusterte Chenille. So weben R. Weil und Comp. in Paris (Erl. * D. R. P. Kl. 25 Nr.

12661 vom 21. Mai 1880) nach 7 oder 9 Schuſs von gekochter Seide immer einen Schuſs

von mehrfädiger ungezwirnter sogen. „Email-Seide“ und erhalten dadurch „Email-Chenille“. Die Kette ist dabei in Gruppen von nur zwei Fäden

ausgekochter Organsinseide und die Schneidlinie gibt ein Baumwollkettenfaden an.

Auf ähnliche Weise erhält man bei abwechselnd gleicher Anzahl Schuſs der

verschiedenen Farben geflammte Chenille u.s.f.

Schwieriger ist die Bestimmung der Reihenfolge der Farbenwechselung des Schusses beim

Vorgewebe, wenn mit der daraus gewonnenen Chenille als Schuſs ein bestimmtes Muster

gewebt werden soll. Man muſs dann ein langes weiſses Band nehmen und dasselbe

fortlaufend nach einander auf die Schuſslinien des in wirklicher Gröſse mit den

verschiedenen Farben vorgezeichneten Musters halten. Dabei tupft man mit derselben

Farbe, welche das Muster an der betreffenden Stelle besitzt, so lang dieselbe ist,

auf das Band. Beim Weben wird das Band an das Gewebe angelegt und danach die

betreffenden Farben geschossen. Auf diese Weise werden z.B. die neuen kleineren Teppiche mit gemusterter Haardecke hergestellt.

Das Zerschneiden des Chenillevorgewebes in Streifen

erfolgt auf besonderen Maschinen (vgl. Haver und Geach 1879 233 261). Bei der

Chenilleschneidmaschine von G. Stein in Berlin (Erl. *

D. R. P. Kl. 25 Nr. 7708 vom 1. März 1879) sind doppelte Schneidscheiben angeordnet,

zwischen denen das Gewebe durch ein dahinter liegendes Walzenpaar durchgezogen wird.

Die Schneidscheiben stecken durch Zwischenlagen, welche der Breite der zu

erhaltenden Chenillebänder entsprechen und demzufolge in verschiedener Stärke

benutzt werden können, getrennt auf mit angetriebenen Wellen.

Bei einer Neuerung an dieser Maschine von F. A. Meinhold

in Glauchau (Erl. * D. R. P. Kl. 25 Nr. 9676 vom 9. Oktober 1879) werden die

gewonnenen Streifen durch einen damit verbundenen Apparat sofort aufgespult und von

den Schneidwalzen hat nur die obere Walze auswechselbare Zwischenlagen für den

Abstand der Schneidscheiben. Bei der unteren Schneidwalze sind die Zwischenlagen

durch linsenförmige Federn ersetzt, welche eine elastische Anlage der Schneiden

geben, so daſs Klemmungen verhütet und bei einer Aenderung der Schnittbreite nur die

obere Schneidwalze herausgenommen werden muſs.

Da beim Schneiden die Witterungseinflüsse und die Natur der zur Chenille verwendeten

Gespinnste eine Unregelmäſsigkeit beim Schneiden der Chenille herbeiführen, so

ordnet zur Erzielung eines vollkommen geraden Schnittes E. Lepainteur in

Paris (* D. R. P. Kl. 86 Nr. 19704

vom 21. Januar 1883) an der Schnittstelle zwei Kettenfäden in dem Gewebe

an, zwischen denen dann der Schnitt erfolgt. Zu diesen Fäden wird am besten Draht

benutzt; doch können auch gewichste oder ungewichste Pferdehaare, Seide und Fäden

aus Pflanzenfasern verwendet werden.

Die Chenille kann auch auf eine andere Weise erzeugt werden, wobei die Vorarbeit des

Webens umgangen wird (vgl. Rickard 1861 159 * 326). Eine Maschine für ein solches Verfahren ist

von G.

Stein in Berlin (* D. R. P. Kl. 25 Nr. 20769 vom 29. April 1882) angegeben und

ist die bezügliche Anordnung der Haupttheile in Fig. 3 Taf.

2 veranschaulicht. Auf einem kleinen Röhrchen H dreht

sich der durch Schnur betriebene Teller S mit den

beiden Spulen G. An dem Röhrchen sind vorn zwei Pfeile

F befestigt, welche verschieden breit sein können

und die Stärke der Rundung der Chenille bestimmen. Durch das Röhrchen H und zwischen den beiden Pfeilen laufen zwei

Metalldrähte D und neben denselben die Kernfäden a für die eine Seite der Chenille; die anderen

Kernfäden c kommen durch Oesen und über kleine Rollen

auf die dafür mit einer Spur versehenen Rollen R. Bei

der Drehung des Tellers S wickeln sich die von den

durch die Federn n gebremsten Spulen G kommenden Fäden b um die

Pfeile F (vgl. Fig. 5) und

die aufgewickelten Fäden werden von den beiden vorgezogenen Drähten mitgenommen.

Zwischen den beiden Rollen R befindet sich das Messer

M, welches die aufgewickelten Fäden in zwei Hälften

trennt. In diesem Augenblicke werden die zerschnittenen Fadenstückchen durch das

über die Rollen r erfolgende Auseinandergehen der

Drähte D an den Rollen R

gehalten, bis die beiden Kernfäden a und c zusammengedreht worden sind und dabei der Chenille

die Rundung gegeben ist. Die Stellung der Rollen R für

das Halten der Fadenstückchen ist eine ganz bestimmte und ist dieselbe durch feine

Schrauben genau zu richten, damit die Rollen R in

gleicher Höhe mit den Pfeilen F zu stehen kommen.

Bleibt das Messer M genau in der Mitte zwischen den

Rollen R fest stehen, so werden die Fadenstückchen auf

beiden Seiten und demzufolge auch die beiden Chenillefäden gleich. Wird das Messer

M jedoch etwas hin und her verschoben, so werden

die beiderseitigen Fadenstückchen ungleich und man erhält dann sogen, gemusterte Chenille. Zu diesem Zwecke wird das Messer

durch verschiedenartige Curvenscheiben I und II oder III (vgl. Fig.

3 und 4) bewegt

und erhalten dann die beiden Fäden entsprechend an den entgegengesetzten Stellen

Verstärkungen, wie sie in den über den betreffenden Scheiben gezeichneten Mustern

deutlich gemacht sind.

Das Zusammendrehen der Kernfäden erfolgt durch die mit Würtelrollen versehenen

Hackenspindeln k, an welche die Fäden befestigt werden.

Diese Hackenspindeln befinden sich auf einem auf Schienen m laufenden Wagen W, durch dessen Bewegung

der Abzug der fertigen Chenille erfolgt. Die Schnur n zum

Betriebe der Hackenspindeln geht über eine am Ende der Bahn befindliche Rolle o zum Hauptantriebe zurück. Wenn der Wagen ausgefahren

ist, wird die Maschine abgestellt und nach dem Zurückfahren des Wagens und nach

Wiederbefestigung der beiden Chenillefäden A und B an die Hacken der Spindeln k wieder eingerückt.

Die Drähte D sind endlos; sie laufen von den Rollen r weg über Scheiben, mehrere Male um dieselben herum,

dann weiter zu den vor dem Röhrchen H liegenden

Scheiben und über diese wieder in das Röhrchen H.

Um ebenso die Vorarbeit des Webens und nachherigen Schneidens zur Erlangung von

Chenillestreifen zu umgehen, dieselben jedoch mit gewebtem Kerne, also in ebenso

haltbarer Weise wie die gewebten, herzustellen, hat S. Weigert

in Berlin (* D. R. P. Kl. 86 Nr. 23566

vom 21. Januar 1883) ein Verfahren angegeben, wobei mehrere

Chenillestreifen auf einmal getrennt und aufrecht neben einander erzeugt werden.

Diese Streifen haben aber nicht frei ausstehende Fadenenden, sondern Maschen wie

beim Sammt, welche wie bei diesem durch Einlegen von Ruthen gebildet und dann

aufgeschnitten werden. Die Weigert'sche Einrichtung

gleicht auch einem Webstuhle – es sind Kettenbäume, eine Lade mit Blatt und ein

Waarenabzugsbaum vorhanden –: nur treten an Stelle der Schäfte Nadelkämme oder

Schienen, auf denen in einer Entfernung von 5mm

Nadeln mit Oehr an ihrem freien Ende befestigt sind. Für die Kettenfäden liegen die

Nadelkämme wagrecht, für die Maschen bildenden Fäden stehen sie senkrecht; die

ersteren sind seitwärts verschiebbar, die letzteren in der Senkrechten beweglich.

Aehnlich wie beim Weben werden diese Bewegungen durch Tritte hervorgebracht.

Die Anordnung für die Erzeugung eines gewöhnlichen Chenillestreifens mit 4

Kettenfäden zeigt Fig. 6 Taf.

2. A1 bis A4 sind 4 wagrechte

Nadelkämme für die Kettenfäden a1 bis a4, B ist der senkrechte

Nadelkamm für den Maschenfaden b. Den fertigen

Chenillestreifen – theils mit Maschen c, theils

dieselben aufgeschnitten – zeigt die rechte Seite dieser Figur 6; in

der einen Hälfte der Skizze ist nur oberhalb eine Ruthe c eingelegt gedacht. Die auf einander folgenden Bewegungen der Nadelkämme

für die Bindung der Fäden ist in Fig. 7

verdeutlicht.

Mit solchen Einrichtungen sollen aber wesentlich andere Chenillestreifen hergestellt

werden, welche nur einen Kettenfaden und zwei Fäden zur Bildung von

aufzuschneidenden Maschen aufweisen. Diese Chenille zeigt Fig. 9

zugleich in Verbindung mit der zu ihrer Herstellung nöthigen Einrichtung (vgl. Fig.

8 Taf. 2). Es sind zwei senkrechte Nadelkämme B1 und B2 mit den Oehrnadeln i1 und i2 für die Maschenfaden b1 und b2 und ein wagrechter Nadelkamm A mit den Oehrnadeln i für

den Kettenfaden a vorhanden. Die Maschen der beiden

Fäden wechseln immer ab; doch kann die abwechselnde Zahl ganz verschieden sein. Die

nöthigen Bewegungen zur gezeichneten Bindung der drei Fäden machen die 3 Stellungen

der Fig. 10 klar. Diese Stellungen werden von Trittschemeln aus durch die

Schnüre s, s1 und s2 hervorgerufen; von

den letzteren laufen die Schnüre s und s1 über die Rollen r bezieh. r1, um die Bewegungen in abwärts gerichtetem Sinne zu

erhalten: die Federn f, f1 und f2

bewirken nach jedem Tritte den Rückgang der Nadelkämme. Die Schnüre s, s1 und s2 sind jedoch nicht an

die Trittschemel geknüpft, sondern die Verbindung mit den letzteren erfolgt durch

querliegende Schemel, dem bekannten Contermarsch des gewöhnlichen Webstuhles. Es

sind für das Muster in Fig. 9 nur 2

Trittschemel nöthig und wird die Schnürung mit dem Contermarsch so ausgeführt, daſs

dieselbe für die Schnüre s1 und s2

etwas schlaff ist, wodurch beim Niedergange des Trittschemels zuerst die

Verschiebung des Kammes A erfolgt und dann erst, wenn

die Schnüre s1 und s2 straff geworden, der

Auf- oder Niedergang der Kämme B1 oder B2. Die Kämme B1 und B2 laufen in den an dem Stuhlrahmen h festen Führungen p und

die Verschiebung von A wird durch stellbare Ansätze n begrenzt, da dieselbe an ein sehr genaues Maſs

gebunden ist.

Diese Einrichtungen zur Verschlingung der Fäden können auch vortheilhaft zur

Anfertigung gazebindiger Gewebe (vgl. P. Widemann 1884

251 * 304) benutzt werden. Wenn man nämlich bei

diesem Verfahren, wo neben einander aufrechtstehend mehrere Chenillestreifen erzeugt

werden und dabei für alle Streifen zur Bildung der Maschen eine Ruthe quer

durchgesteckt wird, an Stelle der Ruthen Schuſsfäden einträgt, so erhält man damit

ein gazebindiges Gewebe. Durch Anwendung von mehr als zwei Tritten und verschiedener

Schnürungen des Contermarsches lassen sich dann verschiedene Bindungen herstellen,

wie einige solche in Fig. 11

Taf. 2 dargestellt sind.

Eine Chenille, welche – ähnlich wie die vorherige – Maschen erhält, die dann

aufgeschnitten werden können, und eine Einrichtung zu deren Herstellung ist im Genie civil, 1883/84 Bd. 4 S. 35 beschrieben und an A. Urbahn in Patterson und Abrah. G.

Jennings in Brooklyn (* D. R. P. Kl. 25 Nr. 22355 vom 30. März 1882) patentirt. Die

unaufgeschnittene Chenille erscheint in Fig. 12

Taf. 2 verdeutlicht. Es sind um einen Kernfaden a (vgl.

Fig. 13) zwei Fäden b und c geschlungen, von denen der erstere sehr lose ist und

durch den zweiten mit gröſserer Steigung und festgewundenen Enden mit dem Kernfaden

verbunden wird, wodurch dann in Schraubengangform laufende Maschen gebildet werden.

Die Herstellung, welche etwas Aehnlichkeit mit dem beschriebenen Verfahren von G. Stein besitzt, ist in Fig. 14

Taf. 2 angegeben. Auf den Röhrchen h und i drehen sich die durch die Schnüre j und k mit verschiedener

Geschwindigkeit angetriebenen Teller F und L mit den Spulen G bezieh.

J, welche durch Federn n gebremst werden. In dem Röhrchen h steckt

ein Stift H mit einem Bunde am Ende, welcher 4

Ausschnitten zur Führung der den Kernfaden bildenden vier einzelnen Fäden a dient (vgl. Fig. 16).

Um die Spitze von H windet sich der Faden b von der Spule G, die

Windungen werden durch die Fäden a weit vorgezogen

durch das Drahtauge I und hinter diesen von den Fäden

c auf den vereinigten Kernfäden festgeschlungen.

Der Arbeitsvorgang ist in Fig. 15

besonders herausgezeichnet. Die so erhaltene Chenille wird durch das Rohr i über die Rolle o von

Walzen abgezogen und gleich für Zwecke der Weberei, für welche sie hauptsächlich

bestimmt ist, aufgespult.

G. Rohn.

Tafeln