| Titel: | Ueber Neuerungen an Turbinen. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 49 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Turbinen.Vgl. Pfannkuchen's Lager 1883 250 * 57. Bêché's Regulirung 1883 248 * 439. Regulatoren 1883 248 * 151.* 476. Goetjes und Schulze's

Ventilation 1882 246 297. Heyn's Klappenschütze 1882 245 92

u.s.w.

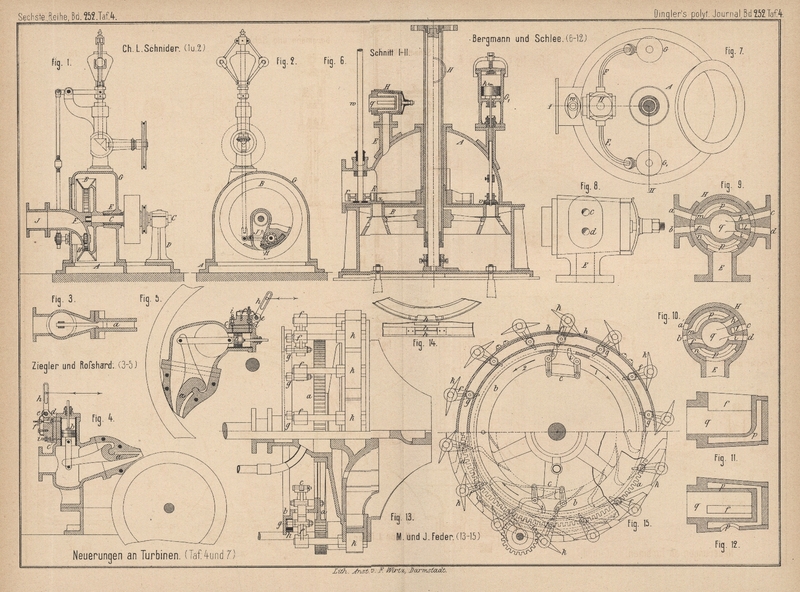

Patentklasse 88. Mit Abbildungen auf Tafel 4 und 7.

Ueber Neuerungen an Turbinen.

Die Neuerungen an Turbinen beziehen sich zumeist auf die Regelung der

Aufschlagswassermenge. Der wünschenswerthe Grad der Vollkommenheit einer solchen

Regelung hängt davon ab, welcher Zweck mit der letzteren verfolgt wird: Handelt es

sich lediglich darum, bei überschüssigem Betriebswasser die Leistung des Motors dem

Kraftverbrauche anzupassen, um erhebliche Schwankungen in der Umdrehungszahl zu

verhindern, so liegt nichts daran, wenn die Regulirung des Wasserverbrauches

Effectverluste mit sich bringt, und es kann deshalb in solchen Fällen die Regulirung

mit den einfachsten Mitteln erzielt werden. Eine gröſsere Sorgfalt aber ist

derselben zuzuwenden, wenn es bei ohnedies knapper Anlage gilt, die veränderliche

Aufschlagswassermenge immer mit dem gröſstmöglichen Nutzeffect auszubeuten, oder

wenn aus ökonomischen Gründen an den Motor die Anforderung gestellt werden muſs,

daſs der Wasserverbrauch sich innerhalb gegebener Grenzen immer dem Kraftbedarfe

anpassen muſs, wie dies der Fall ist, wenn das Betriebswasser einer öffentlichen

Wasserversorgung entnommen wird und Wassersparen dann eben Geldsparen bedeutet.

Zwei den zuletzt genannten Bedingungen sehr gut entsprechende Turbinen waren nach der

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1884

* S. 58 auf der schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1883 ausgestellt. Als

Kleinmotoren, welche geringe Wassermengen bei hohem

Gefälle (Drucke) nutzbar zu machen haben, waren dieselben selbstverständlich als

Partial- und zwar als Girard'sche Turbinen mit

horizontaler Achse und mit nur einer Leitzelle von veränderlicher Weite

ausgeführt.

Bei der in Fig. 1 und

2 Taf. 4 dargestellten Turbine von Ch. L. Schnider in Neuveville ist die bewegliche Wand

der Leitzelle J durch die entsprechend geformte

Endfläche eines segmentförmigen, mit Zahnbogen versehenen Schiebers H gebildet, welcher bei Geschwindigkeitsänderungen

durch ein von einem Centrifugalregulator bethätigten Getriebe verstellt wird. Das

Laufrad B umschlieſst ein auf die Grundplatte A aufgesetztes, nur nach unten zu offenes Gehäuse G, welches zugleich bei E

eines der Lager für die Turbinenwelle C enthält.

Weitere Lagerung findet diese Welle in einem Lagerständer D und in einer Büchse F am Einlaufstücke. Das

Laufrad, dessen äuſserer Durchmesser 480mm

beträgt, ist ganz aus Guſseisen hergestellt. Für die Turbine ist bei 5 Secundenliter

Aufschlagwasser und 85m Gefälle eine Nutzleistung

von 4c, also ein Nutzeffect von 70,5 Proc. angegeben; ihr

Gewicht beträgt 250k ohne und 300k mit Regulator, der Preis 520 M. bezieh. 760

M.

Höchst sinnreich ist die selbstwirkende

Leitzellen-Regulirung bei der Girard-Turbine

von Ziegler und Boſshard in Zürich, wo das Druckwasser

selbst nach Maſsgabe der Stellung des Regulators die jeweilig erforderliche

Einstellung der Leitzellen weite herbeiführt, indem dasselbe einerseits auf die im

Leitapparate um einen Zahn schwingende Stellzunge a

(Fig. 3 bis 5 Taf. 4)

und andererseits gegen einen Kolben b wirkt, welcher in

einem kleinen, unmittelbar auf den Leitapparat aufgesetzten Cylinder gleitet und mit

dem an der Stellzunge angegossenen Hebelarme durch eine Gelenkstange verbunden ist.

Durch einen Umgangskanal c kann nun unter gewissen

Umständen das Druckwasser auch in den geschlossenen Cylinderraum hinter den Kolben

b treten; der letztere ist dann entlastet und die

Stellzunge a wird durch das aus der Leitzelle

ausströmende Wasser zur Seite gedrückt, die Zellen weite also vergröſsert. Wird aber

ein Ventil d geöffnet, welches die Verbindung des

Kanales c mit einer seitlichen, ins Freie mündenden

Bohrung abschlieſst, so wird die Entlastung des Kolbens b aufgehoben und der einseitige Wasserdruck auf demselben bewirkt durch

entsprechende Drehung der Stellzunge a eine Verengung

der Leitzelle. Die Regelung der Leitzellenweite erfolgt also durch entsprechende

Steuerung des Ventiles d und diese wird durch den

Regulator herbeigeführt, indem dessen Stellzeug mittels des Hebels h das Excenter e dreht,

das auf die Feder f wirkt, an welche das Ventil d angehängt ist.

Geht beispielsweise die Turbine langsamer und fällt der Regulator, so läſst die

dadurch bedingte Stellung des Excenters e das

Schlieſsen des Ventiles d durch die Spannkraft der

Feder f zu. Steigt der Regulator bei wachsender

Umdrehungszahl, so drängt das Excenter e die Feder f zur Seite und öffnet das Ventil d, worauf ein gröſserer oder geringerer Theil des in

den Kanal c tretenden Wassers ins Freie entweicht, der

Druck ober dem Kolben b vermindert wird und der

letztere auf Schluſs der Zunge a wirkt. Nach einigen

kleinen Schwankungen wird das Ventil d dann so

eingestellt, daſs um dasselbe herum ebenso viel Wasser ins Freie austritt, als in

den Kanal c vom Leitapparate aus eintritt. Da der Kanal

c durch eine Stellschraube i mehr oder weniger verengt werden kann, so läſst sich auch die

Empfindlichkeit der Regulirung verändern. Hervorzuheben ist, daſs der Regulator kaum

nennenswerthe Widerstände zu überwinden hat. Daſs die Vorrichtung erst bei Gefällen

über 10m wirksam ist, kann angesichts ihrer

Berechnung für Kleinmotoren nicht als Uebelstand bezeichnet werden.

Auch Bergmann und Schlee in Halle a. S.

(* D. R. P. Nr. 21606 vom 23. August 1882) benutzen das

Druckwasser zur Bethätigung der Regulirungvorrichtung von

Hochdruckturbinen. Dieselben verbinden die Platten v, v1 (Fig. 6 bis

12 Taf. 4), mittels welcher einzelne Zellen oder Zellengruppen des Leitrades B abgedeckt werden, mit den Kolben k, k1 der hydraulischen

Cylinder G, G1 welche

durch die Rohre F, F1

mit dem von einem Regulator gestellten Steuerhahne H in

Verbindung stehen. Der Küken des letzteren enthält zwei Räume: der äuſsere Raum p steht durch den Stutzen E beständig mit dem Druckwasser in der Turbinenhaube A in Verbindung, während der innere Raum q ins Freie ausmündet. Diese Räume können durch Kanäle

m, n und l bezieh. f, h und i mit den

Bohrungen a, b bezieh. c,

d der seitlichen Stutzen am Hahngehäuse in Verbindung treten, von welchen

Bohrungen a mit dem Cylinder G oberhalb und b unterhalb des Kolbens k, ferner c mit dem

Cylinder G1 oberhalb

des Kolbens k1 und d unterhalb des letzteren verbunden ist. Die aus Fig.

9 ersichtliche Hahnstellung entspricht der mittleren Belastung der

Turbine. Das Druckwasser tritt aus p durch m und a über den Kolben

k und durch l, d unter

den Kolben k1, während

der Raum unterhalb des Kolbens k durch b, f, q und der Raum oberhalb des Kolbens k1 durch c, h, q ins Freie münden. Die Platte v ist somit niedergedrückt und schlieſst die

betreffenden Leitzellen ab, während die Platte v1 gehoben ist. Tritt eine Beschleunigung im Gange

der Turbine ein und steigt in Folge dessen der Regulator, so gelangt der Hahnküken

schlieſslich in die aus Fig. 10

ersichtliche Stellung. Der Cylinder G wird beiderseits

abgesperrt, die Platten bleibt also niedergehalten, wogegen am Cylinder G1 Ein- und Ausströmung

verwechselt werden, weshalb nun auch der Kolben k1 mit der Platte v1 niedergedrückt wird. Der umgekehrte Vorgang findet

beim Sinken des Regulators statt, welches also Oeffnen sämmtlicher Leitkanäle

herbeiführt.

Auſser der selbstthätigen Regulirung ist auch noch eine Handregulirung angewendet: Zwei eine gewisse Anzahl von Leitkanälen

deckende Segmente z sind an einem Zahnkranze R angebracht, welcher mittels des auf der Welle w sitzenden Getriebes r

gedreht wird.

Die Abschätzung der Leitkanäle von auſsen beaufschlagter

Radialturbinen bewerkstelligen M. und J. Feder in

Eupen (* D. R. P. Nr. 22311 vom 2.

September 1882) durch den aus Fig. 13 bis

15 Taf. 4 ersichtlichen Mechanismus. Zur Abschätzung dienen die auf

vertikalen Achsen steckenden Absperrklappen k, deren

Drehung erfolgt, sobald gegen den auf ihrer Achse befestigten Hebel f einer der Daumen e oder

i stöſst, welche auf dem mit einem Zahnkranze a verschraubten, um die Turbinenachse drehbaren Ringe

b sitzen. Diese Daumen treten durch einen Schlitz

in der vertikalen Ringwand, wo sie zugleich ihre Hubbegrenzung finden, und sind

durch eine Stange c so mit einander gekuppelt, daſs

immer nur einer der Daumen genügend vorsteht, um an das Ende der Hebel f stoſsen zu können. Bei der Drehung des Ringes b im Sinne des Pfeiles 1

bewirken die Daumen e sofort die Drehung der zunächst

liegenden Klappen, während eine Drehung nach dem Pfeile 2 zuerst zur Folge hat, daſs die Daumen e

beim Anstoſsen am zunächst liegenden Klappenhebel f

ausweichen und dadurch

die Daumen i vorgeschoben und an ihre Hubbegrenzung

angelegt werden, worauf diese letzteren dann das Drehen der Klappen bewirken. Jedes

zufällige Verstellen der Klappen ist dadurch gehindert, daſs die von den Hebeln f getragenen Rollen g in

eine kreisförmige Nuth des Ringes b eingreifen. Damit

diese Nuth nicht zugleich ein Hinderniſs für die Bewegung der von den Daumen

erfaſsten Klappenhebel bilden kann, ist sie an passenden Stellen nach innen

ausgebaucht und mit zwei theilweise zusammen arbeitenden Federn h (vgl. Fig. 14 und

15) versehen. Die Bethätigung der Regulirung kann natürlich ebenso wohl

von Hand, als auch durch einen Regulator erfolgen.

K.

Leverkus in Manchester (* D. R. P. Nr. 24488 vom 30. December 1881) erblickt die

wesentlichsten Fehler der bestehenden Turbinen darin, daſs dieselben einestheils

einen Leitapparat mit Schaufeln nöthig haben, anderentheils aber (bei geringen

Wassermengen oder groſsem Gefälle namentlich) zu groſse Umdrehungszahlen besitzen.

Diese Auffassung, bei welcher anscheinend Partialturbinen gar nicht in Betracht

gezogen sind, dürfte eine so vereinzelte sein, daſs Referent es unterläſst, den

Entwickelungen des Erfinders, welche auf Bestimmung einer

archimedischen Spirale als Schaufelform für Radialturbinen ohne Leitrad

abzielen, weiter zu folgen. Bemerkt sei nur, daſs die Regulirung durch Drosselung

des Aufschlagwassers erfolgt, indem ein birnförmiger Rotationskörper (Ventil * D. R.

P. Nr. 23 551 vom 30. December 1881) in einer Ausbauchung des Fallrohres verschoben

wird.

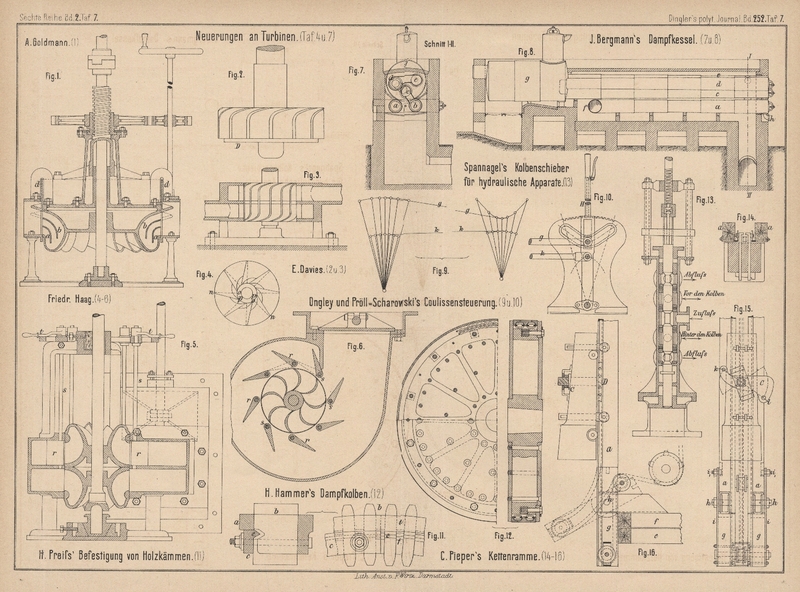

Eine Einrichtung von Radialturbinen mit äuſserer

Beaufschlagung, welche eine – allerdings nur sprungweise – Regulirung

zuläſst, ohne daſs hierdurch die Wirkungsweise der Turbine als Vollturbine eine

Aenderung erfährt, wurde von A. Goldmann in Karchowitz bei Peiskretscham, Oberschlesien (* D. R. P. Nr.

19416 vom 6. Oktober 1881) angegeben. Zwischen Lauf- und Leitrad wird

eine Ringschütze d (Fig. 1 Taf.

7) bis an einen der in das Laufrad eingegossenen Zwischenböden ba niedergelassen, wenn die wirksame Laufradhöhe bei

Wassermangel vermindert werden soll. (Vgl. Zeidler 1875

217 * 134. 1877 224

134.)

Bei solchen Turbinen, welche radial von auſsen beaufschlagt

werden, jedoch in achsialer Richtung ausgieſsen, führt E.

Davies in London (* D. R. P. Nr. 23 985 vom 1. November 1882) mit einfachen

Mitteln eine Entlastung des Spurzapfens durch. Erfolgt bei solchen Rädern nämlich

der Austritt des Wassers nach oben (Fig. 2 Taf.

7), so hat der Druck des austretenden Wassers gegen die entsprechend gebogenen

Schaufelenden das Bestreben, das Rad zu heben; damit diese Wirkung jedoch nicht zu

kräftig und nur eine theilweise Zapfenentlastung herbeigeführt wird, ist an der

unteren Stirnfläche des Turbinenrades ein Boden D

angebracht, dessen Durchmesser nach Bedürfniſs kleiner als der äuſsere

Raddurchmesser gewählt wird. Ferner vereinigt derselbe Erfinder zwei derartige Räder

(Fig. 3), von denen eines nach oben, das andere aber nach unten ausgieſst

und entgegengesetzte

Drehungsrichtung hat zu einer Reversirturbine, welche

nach der einen oder anderen Richtung umläuft, je nachdem sie aus der oberen oder

unteren Kammer des doppelten Leitapparates gespeist wird.

An Jones'schen Turbinen hat

sich Friedr. Haag in Nürnberg (* D. R. P. Nr. 24538 vom 8. März 1883) verschiedene

Neuerungen patentiren lassen. Während die muschelförmigen Schaufeln an der

Auslaufstelle bisher radial (nach der Linie no

Fig.

4 Taf. 7) begrenzt waren, soll deren Begrenzung nunmehr nach der Linie np erfolgen, um eine Erhöhung des Nutzeffectes durch

den Einfluſs der Centrifugalkraft zu erzielen. Zum Zwecke der Regulirung sind

Klappen r (Fig. 5 und

6 Taf. 7) angebracht, welche mittels der auf ihren Achsen s sitzenden Hebel t

gedreht werden.

Endlich sei noch ein Vorschlag von Léauté zu einer

Verbesserung an Jonval'schen Turbinen (Comptes rendus, 1883 Bd. 96 S.

10031) erwähnt, nach welchem bei Rohrturbinen die

Effectverluste, welche durch das Abdeckeln einzelner Leitkanäle bedingt sind, durch

Einführen von Luft unmittelbar unter dem Laufrade zu vermeiden wären. Es scheint

hierbei der Charakter der Jonval'schen Turbinen als

Reactionsturbinen auſser Acht gelassen zu sein.

H–s.