| Titel: | Contactschlitten und Röhrenweiche für elektrische Eisenbahnen; von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 65 |

| Download: | XML |

Contactschlitten und Röhrenweiche für elektrische

Eisenbahnen; von Siemens und Halske in Berlin.

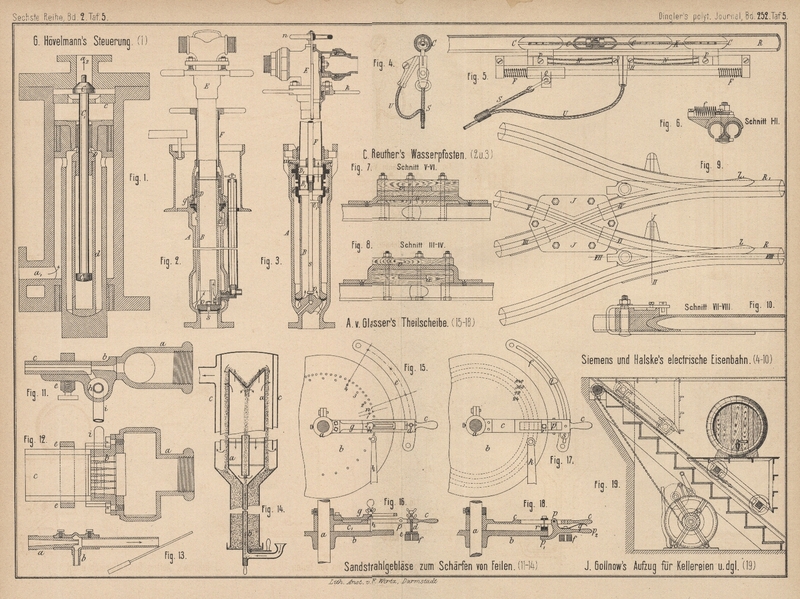

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Siemens und Halske's Neuerung an elektrischen

Drahtseilbahnen.

Während Siemens und Halske früher bei denjenigen

elektrischen Eisenbahnen, bei denen die Stromzuführung nicht mittels der Schienen

erfolgt, sich aufgehängter Drahtseile und darauf laufender kleiner Contactfahrzeuge

bedienten (* D. R. P. Kl. 81 Nr. 15099 vom 28. Januar 1881) oder, wie in der

Hohenzollerngrube bei Beuthen (vgl. 1883 250 550),

-förmige Klammern auf ⊥-Schienen laufen lieſsen, ziehen sie es nach ihrem

neueren Reichspatente * Nr. 25766 vom 28. Juli 1883 namentlich in den Fällen, wo

Reifeis zu befürchten ist und groſse Steigungen, Curven und Weichen nöthig sind,

vor, einen sicheren Contact durch an den aufgehängten Leitungen befestigte, unten

mit einem Schlitze versehene eiserne Röhren und im

Inneren dieser röhrenförmigen Leiter fortgezogene Contactschlitten herzustellen

(vgl. Mödling-Brühl 1883 250 551). Der Contactschlitten

besteht aus einer Anzahl von Gleitstücken C (Fig.

4 und 5 Taf. 5),

welche durch ein biegsames Kupferseil K mit einander

verbunden sind, mittels des Taues S in der in ihrer

Längsrichtung aufgeschlitzten Röhre R fortbewegt

werden. An den beiden äuſsersten Gleitstücken C sind

schmale Bleche oder Guſsstücke P befestigt, welche

durch leitende Seile oder biegsame Bleche N verbunden

sind. In der Mitte dieser leitenden Verbindung ist ein Klemmstück H angebracht, durch welches mittels U die Strom Zuführung zum Wagen bewirkt wird. Um die

Stöſse und Erschütterungen beim Anziehen möglichst unschädlich zu machen, ist die

Einrichtung getroffen, daſs das mit dem ziehenden Taue S verbundene und an dem Gleitrahmen bewegliche Rohrstück Q erst eine der beiden Federn F zusammendrücken muſs, bevor das Schlittensystem sich in Bewegung setzt.

Zur Erzielung des sicheren Contactes zwischen Gleitstück und Rohr bestehen die

Gleitstücke C aus zwei Schalen, welche durch Federn aus

einander und an die Wandungen des Rohres angepreſst werden. Das Schlittensystem hat

eine solche Länge, daſs beim Hindurchgehen durch das isolirte Holzstück einer Weiche

immer wenigstens bei einem oder mehreren der Gleitstücke C die leitende Verbindung mit der Röhre R

aufrecht erhalten bleibt.

Eine dabei anwendbare Röhrenweiche ist in Fig.

9 Taf. 5 von unten gesehen abgebildet, während in Fig. 6 bis

8 und 10 Durchschnitte dargestellt sind. Eine solche Weiche gestattet,

daſs die elektrisch bewegten Fahrzeuge ohne Umschaltung und Stromunterbrechung die

Weiche durchlaufen und auf andere Geleise übergehen können. Die parallel liegenden

Röhren R und R1 mit nach unten gerichteten Schlitzen gabeln sich

in gleichmäſsiger Biegung. Aus dem mittleren Gabelstücke ist an der Kreuzungsstelle

ein Rohrstück herausgenommen und durch ein entsprechendes, aus isolirender Masse

(z.B. aus hartem Holze) bestehendes Herzstück J

ersetzt. Die Schlitze in der Verlängerung der Röhren sind durch das Mittelstück J hindurchgeführt, so daſs die Contactschlitten glatt

hindurchgehen können. Während auf diese Weise die beiden sich kreuzenden Rohre gegen

einander isolirt sind, wird die durch das Herzstück J

unterbrochene leitende Verbindung zwischen den beiden Theilen desselben Rohres durch

besondere, in Fig. 7 und

8 dargestellte und isolirt durch das Holz hindurchgehende Metallstücke

v und u wieder

hergestellt.

Die zwei Weichenzungen Z und Z1 (Fig. 9)

werden durch angebrachte Federn f (Fig. 6) in

der gezeichneten Lage gehalten bezieh. in dieselbe zurückgeführt, so daſs hierdurch

der Weg, welchen die in der Zeichnung von rechts nach links laufenden Fahrzeuge

nehmen müssen, bestimmt ist. Contactschlitten, welche sich in entgegengesetzter

Richtung bewegen, müssen die Weichenzungen Z und Z1 aufschneiden, um in

die Hauptrohrleitungen zu gelangen.

Mit Rücksicht auf die Röhrenweiche muſste das Contactschlittensystem C (Fig. 5) so

eingerichtet werden, daſs beim Vorübergehen desselben durch das isolirte Herzstück

die Stromzuführung zum Wagen keinen Augenblick unterbrochen wird und daſs es mit

Leichtigkeit der hier vorhandenen starken Curve der Rohre sich anschmiegt.

Tafeln