| Titel: | Neuere Apparate für chemische Fabriken. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 70 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate für chemische

Fabriken.

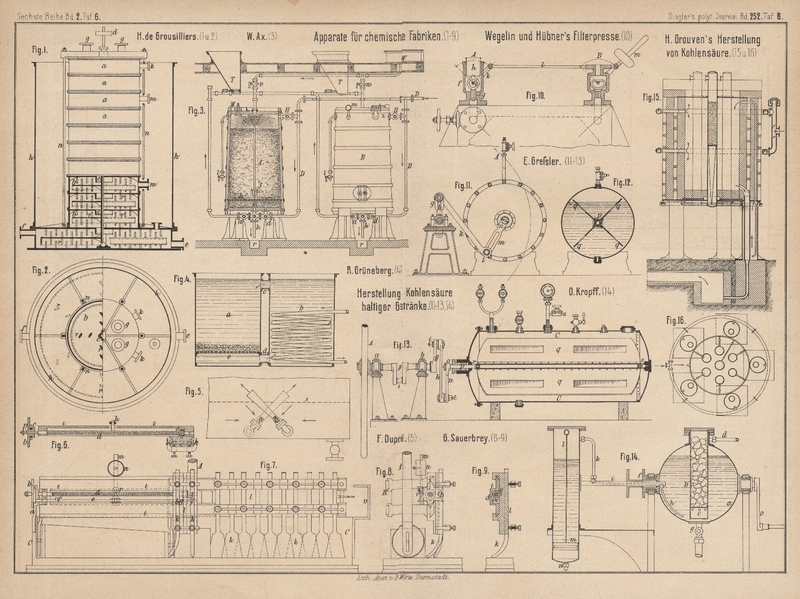

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Neuere Apparate für chemische Fabriken.

Der Apparat zur Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten

von H. de

Grousilliers in Berlin (D. R. P. Nr. 24600 vom 1. März 1883) besteht im

Wesentlichen aus einem äuſseren und einem inneren Tellersysteme. Die äuſseren Teller

a (Fig. 1 und

2 Taf. 6) haben in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung, welche ebenso wie

der äuſsere Umfang des Tellers von nach unten gehenden Rändern eingefaſst ist. Mit

ihrem äuſseren Rande sitzen die Teller auf einander auf, indem immer eine

Gummischnur zwischen ihre Flanschen gelegt wird, welche nach Anziehung der

Ankerschrauben n die Dichtung bildet. Die inneren

Teller b haben in der Mitte eine vierkantige Nabe, mit

welcher sie über die gleichfalls vierkantige Welle c

geschoben werden und so mit dieser beweglich sind. Der äuſsere Rand des inneren

Tellers geht nach unten und ist ebenso wie der innere Rand des äuſseren Tellers

gezahnt, damit das Gas nie an einer Seite austritt, sondern in feinen Strahlen durch

die Flüssigkeit hindurchgeht. Sämmtliche Teller sind mit Rührstäben r versehen, welche so befestigt sind, daſs die der

inneren Teller beim Drehen der Welle durch die der äuſseren hindurchgehen.

Sobald ein Gas absorbirt werden soll, wird mittels der Riemenscheibe d die Welle c und das

ganze innere Tellersystem b in Bewegung gesetzt. Die

Flüssigkeit strömt durch Rohre k in den Apparat und

wird ihr Abfluſs aus dem Stutzen e so gehalten, daſs

der Apparat stets gefüllt bleibt und die ablaufende Flüssigkeit möglichst gesättigt

ist. Das Gas strömt bei f ein und geht von einem

äuſseren Teller zu einem inneren, von diesem wieder zu einem äuſseren u.s.f., unter

jedem eine dünne Schicht bildend, und wird dadurch, daſs die Rührstäbe die

Flüssigkeit heftig bewegen, mit dieser möglichst gemischt; gleichzeitig soll

hierdurch das Absetzen etwaiger Niederschläge verhütet werden. Das nicht absorbirte

Gas entweicht bei g. Eine etwaige Reinigung kann durch

Stutzen m

ausgeführt werden, eine

erforderliche Kühlung durch Füllen des Blechcylinders h

mit Wasser.

W.

Ax in Siegen (* D. R. P. Nr. 24752 vom 14. Januar 1883) empfiehlt zur Gewinnung von Gerbstoffen zwei Fässer A und B (Fig. 3 Taf.

6), welche mit Manometer m und Sicherheitsventil z versehen sind. Die Fässer werden durch Mannloch M vom Trichter T aus mit

Lohe u. dgl. gefüllt. Dann öffnet man die Wasserhähne w

und v, so daſs aus dem Behälter W durch die Brause S Wasser auf die Lohe

flieſst. Der so erhaltene erste Auszug, welcher sich unter dem Siebboden b sammelt, ist besonders rein und kann zum Gerben aller

Arten von Leder verwendet werden. Die Flüssigkeit läſst man durch Rohr h in die Ablaufrinne r

flieſsen.

Will man jedoch mittels dieser Apparate eine concentrirte Gerblösung für Bodenleder

(Sohlleder o. dgl.) erzielen, so wird die Füllöffnung M

dicht verschlossen, der nach unten führende Lufthahn l

geöffnet, der Wasserzufluſs von oben durch Schlieſsen der Hähne w und v abgestellt und

durch Rohr D Dampf unter den Siebboden b geführt. Hat dieser die Luft durch den Hahn l ausgetrieben, so wird der Hahn d geschlossen und der zum Dampfstrahlgebläse J führende Hahn geöffnet, so daſs der Dampf die

Lohbrühe unter dem Siebboden ansaugt und in die Brause S hebt. Bei dieser heiſsen Auslaugung soll der Dampfdruck unter 2at bleiben, damit der Gerbstoff nicht zersetzt

wird.

Soll der erhaltene Loheauszug verstärkt werden, so schlieſst man den Hahn zum

Dampfstrahlgebläse, öffnet die Hähne H und a, so daſs der Dampf die Brühe durch Rohr A in den mit Gerbstoff haltigen Stoffen gefüllten

Apparat B drückt.

Der von R.

Grüneberg in Stettin (* D. R. P. Nr. 25775 vom 22. März 1883) angegebene Löseapparat besteht, wie Fig. 4 Taf.

6 zeigt, aus zwei Gefäſsen a und b, welche durch Röhren c

und d verbunden sind. Das zu lösende Salz wird auf den

durchlochten Doppelboden e des Gefäſses a gebracht und nun die Lauge bezieh. das Wasser in die

beiden Gefäſse gefüllt. Der Inhalt von b wird durch

einen Heizapparat, z.B. durch eine Heizschlange s

erhitzt. In Folge der stetigen Temperaturerhöhung in b

und der Zunahme des specifischen Gewichtes der Lauge in a wird in beiden Gefäſsen eine heftige Bewegung der Lauge in der durch die

Pfeile angedeuteten Richtung erzeugt werden, so daſs die Lösung der auf dem

Siebboden des Gefäſses a liegenden Salze in sehr kurzer

Zeit vor sich geht. Sobald die gewünschte Concentration erreicht ist, wird die

völlig klare Lauge ohne Verwendung von Decantirgefäſsen aus dem Gefäſse b zur Krystallisation abgelassen, während a stets mit dem betreffenden Salze gefüllt erhalten

bleibt, bis die Ansammlung von unlöslichen Bestandtheilen eine Reinigung des

Gefäſses a erforderlich macht.

F. W.

Dupré in Staſsfurt (* D. R. P. Nr. 25018 vom 20. März 1883) empfiehlt in Auslaugeapparaten, welche namentlich für Staſsfurter

Kalisalze bestimmt sind,

die Verwendung von Strahlapparaten. Dieselben werden so

angebracht, daſs ihre Saugöffnungen a (Fig. 5 Taf.

6) mit dem Räume unter dem Siebboden s, die

Ausstoſsöffnungen mit dem Räume über dem Siebboden in Verbindung stehen.

Gleichzeitig bekommt der ausgestoſsene Flüssigkeitsstrom durch entsprechende Lage

des Strahlapparates oder der Verbindungsröhren eine solche Richtung, daſs dadurch

ein lebhafter Kreislauf der Flüssigkeit und der Salztheile über dem Siebboden

erzeugt wird g abgesehen von einer Vermischung der

Laugen soll hierdurch eine gleichmäſsige Vertheilung der Salztheile auf dem

Siebboden erzielt werden.

Die Schabevorrichtung an Salpeter- und

Chlorkalium-Trockenapparaten von G. Sauerbrey in

Staſsfurt (* D. R. P. Kl. 75 Nr.

24080 vom 13. Oktober 1882) besteht, wie aus Fig. 6 bis

9 Taf. 6 zu entnehmen, aus einem guſseisernen Bette t, welches an dem schmiedeisernen Rahmen R des Rührwerkes befestigt wird, das mit der Achsel in

dem cylindrischen Kasten C sich dreht. In dem Bette t ist eine Schraubenspindel d drehbar gelagert, durch welche der Schlitten l, woran die Abkratzmesser k befestigt

werden, mittels einer Mutter o hin- und herbewegt wird.

Die Schneiden der Abkratzmesser k werden möglichst nahe

an die Fläche des Trockenapparates gebracht, so daſs sie bei Drehung des Rührwerkes

die harten Krusten vollständig beseitigen. Auſserhalb des Bettes t sitzt auf einer Verlängerung der Schraubenspindel d das sternförmige Rad b.

Dasselbe ist gegen Drehung auf der Spindel durch eine auf letzterer sitzende Feder

p, welche durch eine Nuth des Sternrades tritt,

gesichert, kann sich aber auf der Spindel hin- und herverschieben. Zu dieser

Verschiebung dient die Stoſsstange e, welche durch eine

schmiedeiserne Schelle c mit dem Sternrade b in Verbindung ist. Die Schelle legt sich in eine

ringförmige Nuth in der Nabe des Sternrades, so daſs letzteres in der Schelle sich

frei drehen kann. Ungefähr auf der Mitte der Stoſsstange e sitzt ein Finger h, welcher mittels des

zweiarmigen Hebels m hin- und hergeschoben werden kann,

indem der Finger h durch einen Schlitz im unteren Arme

m hindurchtritt. Der Hebel m ist um den Zapfen r drehbar, welcher in die

Hinterseite des Bettes t eingeschraubt ist- sein oberer

Arm trägt das Wurfgewicht n. Ferner ist die Stoſsstange

e nahe an ihrem einen Ende mit einem aufwärts

gerichteten Finger f und nahe an ihrem anderen Ende mit

einem nach abwärts gerichteten Finger g versehen. Die

Stifte i und z, welche auf

der hinteren Seite des Schlittens l festsitzen,

schlagen bei einer Verschiebung des Schlittens an f

bezieh. g an und verschieben dadurch die Stoſsstange

sammt dem Sternrade. Die Verschiebung des Schlittens wird in Folge Anschlagens der

Spitzen des Sternrades an einen der Arme a und v herbeigeführt, welche an dem Cylinder C befestigt sind. Dabei dreht sich das Sternrad und die

Schraubenspindel d, wodurch eine Verschiebung des

Schlittens längs seines Bettes t bewirkt wird. Beim

Hingange des Schlittens

schlägt der Stift z gegen den Finger g, beim Rückgange der Stift i gegen den Finger f der Stoſsstange. Dadurch

wird nun das Sternrad jedesmal so verschoben, daſs seine Spitzen bei der durch die

Achse A herbeigeführten Drehung des Bettes t einmal unten von dem Arme a, das andere Mal oben von dem gegenüber liegenden Arme v erfaſst werden, was natürlich dann ein abwechselndes

Rechts- und Linksumdrehen der Schraubenspindel d zur

Folge hat. Diese Umsteuerung geschieht also ganz selbstthätig. Beim Anschlagen der

Stifte i und z an die

Finger f und g überträgt

sich die Bewegung der Stoſsstange e zugleich auf den

mit dem Wurfgewichte n versehenen Umsteuerungshebel m, welcher zur Weiterführung der Verschiebung der

Stoſsstange sowie zur Sicherung ihrer Endstellungen dient. Bei der Drehung des

Rührwerkes werden in Folge dessen die beiden Messer k

mit ihrem Schlitten l beständig längs dem Bette t hin- und hergeschoben und bestreichen dadurch radial

langsam fortschreitend die ganze Bodenfläche des Trockenapparates in spiralförmigem

Wege.

Tafeln