| Titel: | J. Bergmann's Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 97 |

| Download: | XML |

J. Bergmann's Dampfkessel.

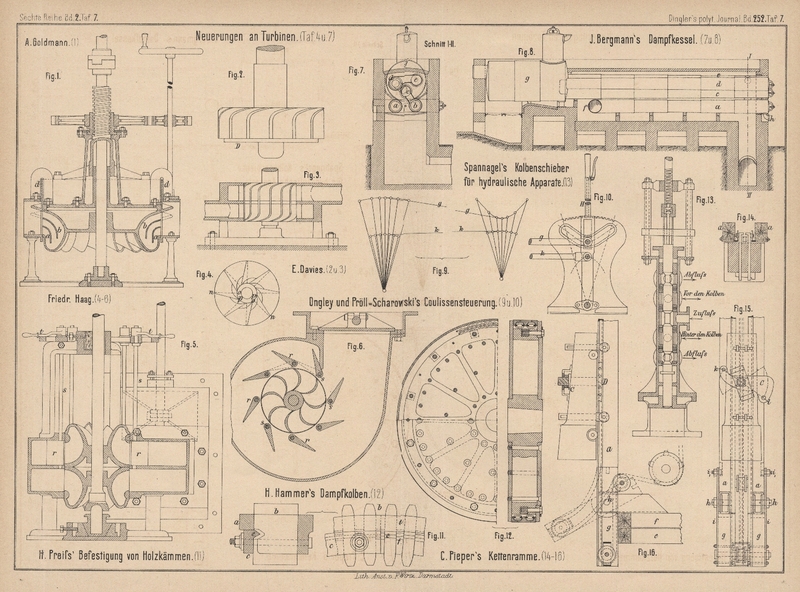

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

J. Bergmann's Dampfkessel.

Um in einfacher Weise eine Kesselanlage mit groſser Heizfläche herzustellen,

verbindet J. Bergmann in Hattingen a. d. Ruhr

(* D. R. P. Kl. 13 Nr. 20843 vom 21. März 1882) einen

gewöhnlichen kurzen Walzenkessel g mit einer Anzahl

langer, verhältniſsmäſsig enger und entsprechend dünnwandiger Rohre in der aus Fig.

7 und 8 Taf. 7

ersichtlichen Weise. Die Rohre stehen abwechselnd vorn und hinten durch Querstutzen

mit einander in Verbindung, so daſs sie einen einzigen Kanal bilden. In diesen wird

hinten unten bei h das Speisewasser eingeführt, um,

nachdem es alle Rohre nach einander durchströmt hat, schlieſslich durch das oberste

Rohr e in den Kessel g zu

gelangen. Bemerkenswerth ist, daſs der Verbindungsstutzen der Rohre c und d in das Innere des

Kessels verlegt ist, um den Einwirkungen der Flamme entzogen zu sein. Hierauf allein

bezieht sich auch das Patent. Sämmtliche Rohre liegen in einem einzigen groſsen

Kanäle, in welchem sie allerseits von den Heizgasen umspült werden. Die beiden

unteren Rohre a und b

sammt dem sie verbindenden, beiderseits durch das Mauerwerk gehenden Querrohre f sind hauptsächlich zur Aufnahme des Schlammes

bestimmt, welcher aus denselben bequem entfernt werden kann. Der in den übrigen

Röhren sich absetzende Kesselstein soll dann frei von Schlamm und daher nicht zähe

sein. Da das Wasser erst einen langen Weg mit geringer Geschwindigkeit zurücklegt,

ehe es in den Kessel g gelangt, so werden in diesem

sich kaum noch Niederschläge ablagern, mithin auch die Bleche über dem Feuer nicht

sehr dem Verbrennen ausgesetzt sein. Im Ganzen dürfte die Kesselanlage wenig

Ausbesserungen erfordern. Etwas mangelhaft erscheint die Dampfabführung aus den

engen, wenig geneigten Röhren, in welchen doch der meiste Dampf entwickelt werden

wird.

Bei einer zweiten in der Patentschrift dargestellten Anordnung sind die Schlammrohre

a und b nicht dicht

unter die anderen, sondern etwas tiefer in einen besonderen Zug gelegt, durch

welchen die Heizgase von hinten nach dem vorn angenommenen Fuchse zurückkehren.

Tafeln