| Titel: | Neuerungen an Walkmaschinen für Gewebe. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 103 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Walkmaschinen für

Gewebe.

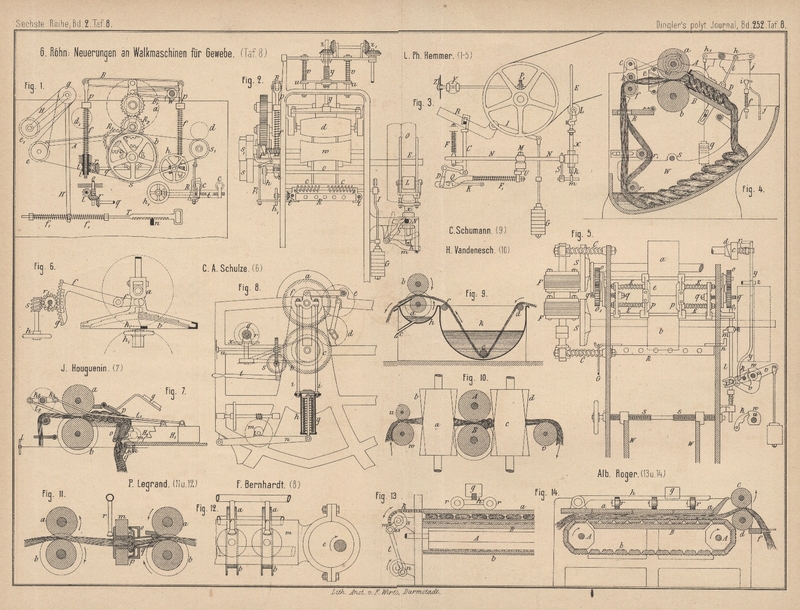

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Neuerungen an Walkmaschinen für Gewebe.

Der Zweck des Walkens der ganz- oder halbwollenen Gewebe, die Waare zu verdichten und

die einzelnen Fäden des Gewebes (Lodens) mit einander zu verfilzen, wird erreicht

durch eine mechanische Behandlung bei Gegenwart von Feuchtigkeit und Wärme (20 bis

30°). Die vorstehenden Faserenden der durch die mechanische Behandlung des Gewebes

eng an einander gebrachten einzelnen Fäden verschlingen sich, nachdem sie durch die

Feuchtigkeit und Wärme geschmeidig gemacht, durch die der Wollfaser eigenthümliche

sogen. Krimpkraft so mit einander, daſs das Tuch vollkommen gleichmäſsig dicht wird

und die Lage der einzelnen Fäden nicht mehr zu erkennen ist.

Die mechanische Behandlung, die in früherer Zeit in einer Bearbeitung durch

HämmerVgl. Hammerwalken von Bernon 1827 23 * 211, Schwalbe

1863 168 * 7 und 1883 249 * 82 bezieh. Schimmel 1869 192 * 35 und 1883 249

* 81., also in bloſsem Drucke bestand, stellt sich bei den Walken

neuerer Zeit meist in einer vereinigten Anwendung von Zug und Druck auf das in

Strangform befindliche Gewebe dar und wird hauptsächlich durch Walzen

hervorgebracht. Für Gewebe in längeren Stücken hat die Walzenwalke die Hammerwalke

fast vollständig verdrängt und es beziehen sich die nachfolgend betrachteten

Neuerungen mit nur einer Ausnahme auf Walzenwalken.

Die neueren Walzenwalken haben alle nur ein Walzenpaar, welches immer in Verbindung

mit einem Streck- und einem Stauchapparate arbeitet, so daſs ein Unterschied der

verschiedenen Constructionen nur in Bezug auf die Anordnung der Streck- und

Stauchapparate besteht.

Das in Strangform zwischen das Walzenpaar tretende Gewebe wird vor dem Eintritte in

einem Kanäle oder zwischen vertikal stehenden Walzen seitlich zusammengedrückt,

dadurch in seinem Durchgange etwas gehindert und es entsteht ein Zug in der Länge

des Gewebes. Die Kettenfäden werden durch den Zug einander genähert und das Gewebe

schwindet in seiner ursprünglichen Breite: es walkt ein. Dieses Einwalken nach der

Breite kann deshalb durch Vermehrung oder Verminderung der seitlichen

Zusammenpressung verändert werden. Das Walzenpaar liefert das Gewebe in einen Kanal

ab, wo dasselbe, an seinem Fortgange gehindert, sich anstaut und durch das immer neu

hinzutretende Gewebe einen Druck in der Längenrichtung erhält; dadurch werden die Schuſsfäden einander

genähert und es erfolgt ein Einwalken in der Länge. Dieses Einwalken wird jedoch

durch den Zug im Streckapparate, welcher auf eine Verlängerung des Gewebes hinzielt,

beeinfluſst. Durch den nach einander von verschiedenen Seiten erfolgenden Druck auf

das sich immer in andere Falten legende Gewebe erfolgt dann bei der durch die

Schnelligkeit der Bearbeitung von selbst sich bildenden Wärme und durch die

Einwirkung der Seifenlösung, durch welche die Waare vorher gezogen wurde, die

vollkommene Verfilzung der einzelnen Fäden.

In so fern als die Walzenwalken, um das Umherspritzen des Wassers und um

Wärmeverluste zu verhüten, ganz geschlossen sind, also die Waare während des

Walkprozesses nicht beobachtet werden kann und die Einstellung sowie die

verschiedene Druckertheilung der einzelnen arbeitenden Organe wesentlich den

Walkprozeſs bedingt, sind die neueren Walzenwalken mit einer groſsen Anzahl

Mechanismen zur Regulirung und Sicherung des Gewebelaufes versehen, welche nun ihre

Betrachtung finden sollen.

An erster Stelle sind hier die Neuerungen an Walzenwalken von L. Ph.

Hemmer in Aachen (* D. R. P. Nr. 7852 vom 18. April 1879 und Zusatz * Nr. 12 684 vom 6. Juli 1880,

sowie * D. R. R. Nr. 23 050 vom 7. Oktober 1882) zu erwähnen. Das erste

Patent mit dem Zusatzpatente betrifft die von dem Erfinder mit Universalwalke

benannte Ausführung seiner Maschinen, da auf derselben mit gleich gutem Erfolge die

leichtesten und die schwersten Gewebe behandelt werden können. Das zweite Patent bezieht sich

auf die von Hemmer neuerdings eingeführte Specialwalke, welche für leichtere tuchartige Gewebe

bestimmt ist.

Zunächst sei die Universalwalke mit Bezug auf die beigegebenen Zeichnungen

beschrieben, so daſs damit auch eine Ergänzung zu der schon in D. p. J. 1880 235 424

gegebenen Darstellung über den Gegenstand des Hauptpatentes Nr. 7852 besteht. Die

von dem Zusatzpatente betroffenen Theile sind jedoch in der Fassung desselben

wiedergegeben.

Die Anordnung der arbeitenden Theile bei der groſsen Hemmer'schen Universalwalke (vgl. Hemmer,

1866 175 * 186), auf der bis zu 6 Stück Gewebe

gleichzeitig behandelt werden können, ist folgende: die in einem von Glasstäben

gebideten Roste R (Fig. 1 Taf.

8) getheilt aufsteigenden Gewebestränge treten nach einander zwischen einem

horizontalen (w, d) und einem vertikalen Walzenpaare

zwischen die beiden Walzen a und b und stauchen sich dann auf einem Tische A gegen die auf denselben gedrückte Walze d1, um hinter derselben

wieder nach unten in die Walkflüssigkeit zu fallen. (Vgl. Desplace 1878 229 13.)

Die den Walkprozeſs und den Gewebegang beeinflussenden Neuerungen umfassen: 1) Den

durch Stufenscheiben s und s1 (Fig. 1 und

2) entsprechend schneller oder langsamer als die Geschwindigkeit der

Walze a erfolgenden Antrieb der Walze w. Das Gewebe wird dann leichter dem walkenden

Walzenpaare zugeführt oder erleidet eine gröſsere Streckung, so daſs es mehr oder

weniger in der Länge einwalkt. Das zuführende Walzenpaar w und d wird auch doppelt kegelförmig

gestaltet, damit die durch den Rost R aus einander

gehaltenen Gewebestränge dann leichter zusammenlaufen. 2) Ueber dem Roste R ist mit demselben ein Entfalteapparat verbunden,

welcher verhindert, daſs die Gewebestränge in der einmal durch den Druck des

Walzenpaares angenommenen Faltenlage demselben wieder zugeführt werden, also die

dann entstehenden sogen. Walkfalten aufhebt (vgl. Martin 1858 147 * 258). Zwei mit rechts- und

linksgängigen Gewinderippen versehene Messingstäbe c,

zwischen denen die Gewebe hindurchgehen, werden dabei gedreht und suchen die

einzelnen Stränge nach der Breite zu öffnen. Die Stäbe c können durch die in ihren Lagern steckenden rechts- und linksgängigen

Schraubenspindeln t mittels Kegelräder von dem

auſserhalb des Maschinengestelles befindlichen Handrade h1 gegen einander gestellt werden. 3) Um

einer zu groſsen schädlich werdenden Anstauung der Gewebe auf dem Tische A vorzubeugen, ist am Ende desselben ein Walzenpaar e, e1 angeordnet,

welches der jeweiligen Waare entsprechend den Abzug regelt. Die niedere Walze e wird durch Riemen von der unteren Walkwalze b aus und von dieser durch einen geschränkten und

offenen Riemen mit Hilfe der Zwischenscheibe g die

obere Walze e1

getrieben. Die obere Walze e1 lagert in Armen H, welche durch die

verzahnte Stange T auf der festen Nase n entsprechend eingestellt werden. Die zu beiden Seiten

des Auges von H befindlichen Federn f1 vermitteln einen

elastischen Druck.

Umfassend sind die Neuerungen in Bezug auf den Antrieb und die Druckertheilung des

Walzenpaares a, b und der Sicherung des richtigen

Gewebeganges. Die obere Walze a wird von der unteren

Walze b, anstatt wie bisher direkt, durch ein durch

Gelenke verbundenes Räderpaar R1, R2 getrieben, so daſs der Zahneingriff stets gleich

und die jederzeitige ruhige Bewegungsübertragung bei jeder Stellung der oberen Walze

gesichert ist. Die obere Walze a ist in Gleitstücken

gelagert, welche in der Mitte der Doppelhebel B hängen.

Die Enden der letzteren werden von den im Maschinengestelle geführten und am unteren

Ende mit Gewinde versehenen Spindeln p getragen. Auf

die Spindeln sind die Federn f gesteckt und vor

dieselben die Mutterbüchsen i geschraubt, welche in

Nasen des Gestelles ruhen. Die Mutterbüchsen i sind in

den auf ihnen sitzenden Schneckenrädern l mit Keil und

Nuth verschiebbar. Alle 4 Schneckenräder l sind durch

rechtwinkelig liegende Spindeln o und q und Kegelräder r

gleichzeitig von einem Punkte aus mit dem Handrade h zu

drehen. Bei einer Linksdrehung der Schneckenräder l und

damit der Mutterbüchsen i werden die Spindeln p, da sich die Mutterbüchsen auf ihre Führungsnasen

aufsetzen, gehoben und kann somit die obere Walze verschieden hoch gegen die untere

eingestellt werden. Bei der Rechtsdrehung der Schneckenräder l schrauben sich dagegen die Mutterbüchsen i

auf ihren Spindeln in

die Höhe und spannen damit die Federn f, wodurch ein

veränderlicher Druck der oberen Walze a auf die untere

b erreicht wird. Die parallele Führung der oberen

Walze, wenn dieselbe von dem durchgehenden Gewebe einseitig gehoben wird, um

Klemmungen und Beschädigungen vorzubeugen, vermittelt die Welle W, an welche auf beiden Seiten mit den Hebeln B1 die Gleitstücke der

oberen Walze angehängt sind. Wegen der geraden vertikalen Führung sind die Lager der

Welle W horizontal etwas verschiebbar.

Die Stellung und Druckertheilung der Walzen d und d1 ist in ähnlicher

Weise wie bei der oberen Walze a leicht und sicher zu

bewerkstelligen. Die an der Lagerbrücke befestigte Stange y ist mit Gewinde versehen und in dem durch Kegelräder z1 gedrehten Kegelrade

z mit Nuth und Keil verschiebbar. Beim Drehen der

Stange y wird entsprechend die Walze gesenkt oder es

werden durch die Brille u die Federn v angespannt.

Wenn sich in dem Gewebestrange eine Schlinge oder ein Knoten gebildet hat, welcher

nicht durch den Rost schlüpfen kann oder sich an diesem löst, so verhindert eine

sicher wirkende Einrichtung das Stehenbleiben des Gewebes, während die Walkwalzen

weiter laufen, und vermeidet somit sogen. Scheuerstellen. Der Rost R ist drehbar angeordnet und kann sein Gewicht durch an

den Hebel I angehängte Gewichtsscheiben G (Fig. 2 und

8 Taf. 8) ausgeglichen werden, so daſs sein Heben durch einen

Gewebeknoten sehr leicht erfolgen kann. Wenn sich der Rost R hebt, wird sofort der Antrieb der Maschine ausgerückt und ist dabei die

Einrichtung so getroffen, daſs nicht bloſs der Riemen auf die Losscheibe O gerückt, sondern auch gleichzeitig damit entspannt

wird. Der von der Gabel E geführte Antriebsriemen läuft

über die mit ihr verbundene Rolle L und ist die Gabel

mit der Rolle sowohl horizontal, als vertikal, verschiebbar durch das Gleitstück x, welches mit der Rolle k

sich auf den Hebel m stützt. Mit dem Bolzen M ist der Hebel N in einem

festen Auge des Gestelles drehbar und zugleich mit einem rechtwinkelig stehenden

Hebel U verbunden. Das Ende des Hebels N drückt mit einer Rolle gegen den Hebel S und muſs so bei einer horizontalen Verschiebung des

Gleitstückes x durch den Hebel N, weil mit dem Hebel S der Hebel m verbunden ist, dasselbe entsprechend steigen oder

sich senken, also den Riemen spannen oder entspannen. Ein durch das Gestelle

reichender Stift des Rostes R führt sich in einem

Schlitze der Stange C, welche durch den Winkelhebel D mit der an den Hebel U

angehängten Ausrückstange verbunden ist. Wird der Rost R zu hoch gehoben, so zieht er die Stange C

an (wobei die Feder F noch einen Gegendruck ausübt) und

bringt den Riemen auf die Losscheibe. Die Form des Hebels m und S ist so gewählt, daſs nicht bei

geringen Verschlingungen des Gewebes, welche sich durch den Widerstand des Rostes

leicht lösen, sofort die Maschine ausgerückt wird. In der früheren Anordnung war statt des Hebels

m eine feste schiefe Ebene vorhanden, auf welcher

das Gleitstück x sehr leicht wieder abrutschen

konnte.

Um das leichte Lösen der Schlinge durch den Arbeiter bei stillstehender Maschine zu

ermöglichen, kann der Rost R in seiner höchsten Lage

festgestellt werden. Die Stange C braucht nur

entsprechend gehoben zu werden und wird durch Einlegen der Klinke K in eine Nase der Stange Q festgehalten; es wird dann nur die Feder F1 zusammengedrückt und der Rost von der

Stange C getragen.

Wenn durch irgend einen Umstand das Gewebe still stehen sollte, ohne daſs Schlingen

oder Knoten dies verursachten, so wird ebenfalls die Maschine ausgerückt (vgl. Romey 1879 232 * 499). Wenn

das Gewebe still steht, so bleibt auch die Walze w

stehen und es wird dann durch deren Antrieb die durch Feder zusammengehaltene

Kuppelung P aus einander gedrückt. Durch Drehung des

sich anlegenden Winkelhebels wird die Stange p1 und damit der Rost R

gehoben und findet auf die vorher beschriebene Weise das Ausrücken statt.

Um die Länge des Gewebes während des Ganges und damit das Einwalken in der Länge

messen zu können, ohne die Maschine auszurücken, wird von der unteren Walze aus

durch ein Schneckenrad P1 der Zeiger Z eines Zifferblattes getrieben.

Etwaige Unterschiede, welche sich durch die Abnutzung der unteren Walze

herausstellen, können mit Hilfe einer Reibungskuppelung Y wieder ausgeglichen werden.

Die Neuerungen an der Hemmer'schen Specialwalke, soweit sie auf den Walkprozeſs

verbessernd einwirken, bestehen in der Anordnung des Einführ- oder Streckapparates

und des Stauchapparates. Die Einführung des Gewebes zwischen die Walkwalzen

geschieht in einem Kanäle e (Fig. 4 und

5 Taf. 8), dessen Seitenwände mit Glasplatten p ausgefüttert sind und gleichzeitig gegen die Mitte zu verstellt werden

können. Durch ein Handrad werden durch die gemeinschaftlich auf einer Welle

befestigten Räder o die Räder o1, welche auf den Schraubenspindeln q sitzen, gedreht und kann damit der Kanal e beliebig je nach der Stärke des zu walkenden Stoffes

verengt werden. Die Federn E vermitteln dabei einen

elastischen Seitendruck auf den durchgehenden Gewebestrang. Den Stauchapparat bildet

ebenfalls ein Kanal BD, welcher in verschiedenen

Winkeln gegen die Walkwalzen eingestellt werden kann. Der Boden des Kanales oder der

Tisch B läſst sich concentrisch um die untere Walze b verstellen und wird dadurch dem angestauten Gewebe je

nach Erforderniſs eine mehr oder weniger abschüssige Bahn gegeben. Der Deckel D des Kanales ist, indem er an den die Achse der oberen

Walze a umgreifenden Armen A befestigt ist, um die obere Walze concentrisch drehbar und damit der

jederzeitige vollkommene Abschluſs des Stauchkanales gegen die Walkwalzen erreicht.

Der Deckel D hängt mit der Stange t an dem Hebel h, welcher

durch die Stange j an die von der Feder f abwärtsgezogene Stange i

angehängt wird, und erfolgt damit ein elastischer Druck des Deckels D auf das angestaute Gewebe. Durch verschieden enge Verbindung von h mit i (die Stange j hat verschiedene Löcher zum Einhängen) kann der

Deckel D verschieden hoch eingestellt und somit auch

die Stauchung regulirt werden. Das an dem anderen Arme h1 des Hebels h hängende auswechselbare Gewicht g entlastet

je nach Bedarf den Druck der Feder f.

Für die Sicherung des Gewebeganges sind verschiedene Einrichtungen angebracht. Damit

sich das aus dem Stauchkanale abfallende Gewebe nicht querlegen kann, was besonders

oft der Fall, wenn dasselbe leicht ist, und dadurch zu Verschlingungen Anlaſs gebe,

sind im Inneren der Maschine zwei durch ein Handrad von auſsen mit der

Schraubenspindel s verstellbare Seitenwände W (Fig. 5)

angeordnet. Wenn gleichzeitig mehrere Gewebe, von denen eines länger als die übrigen

ist, gewalkt werden, so wird das längere Gewebe, um Verschlingungen der neben

einander laufenden Stücke zu vermeiden, von der Walze r

um die stellbare Walze r1 herumgenommen. Bei der Ausrückvorrichtung, wenn Verschlingungen und

Knoten vorkommen, ist die Einrichtung getroffen, daſs der Antriebsriemen bei jeder

beliebigen Hubhöhe des Rostes auf die Losscheibe gebracht werden kann. Der durch

anzuhängende Gewichte (bei G) beliebig zu beschwerende

Rost R trägt eine auſserhalb des Gestelles reichende

Nase n, welche gegen die auf der Stange l stellbare Nase m in

beliebiger Höhe stoſsen kann. Auf der die Riemenführungsgabel tragenden Welle u ist der Hebel v

befestigt, welcher auf der einen Seite ein angehängtes Gewicht und auf der anderen

Seite die Klinke k trägt, die sich gegen die

feststehende Nase w legt. Wenn beim Heben des Rostes

durch eine Schlinge auch die Stange l gehoben wird, so

hebt der auf u lose sitzende Gabelhebel x durch einen Vorsprung die Klinke k aus und das Gewicht bewegt die Riemengabel auf die

Losscheibe. Da auf diese Weise die Verbindung des Rostes mit dem Ausrückmechanismus

nicht mehr fest (wie in Fig. 3) ist,

so kann auch die Maschine ganz unabhängig, ohne den Rost R zu heben, leicht beliebig ausgerückt werden. Es ist dazu ein weiterer

Handhebel auf der Welle u vorhanden, welcher unter den

Hebel x greift und diesen hebt; durch denselben

Handhebel wird dann auch, indem er auf der anderen Seite unter den Gewichtsarm von

v greift, das Einrücken besorgt.

Von der oberen Walkwalze a aus wird durch einen

geschränkten Riemen auf eine lose laufende Scheibe c

und von der Welle derselben mit offenen Riemen auf die untere Zuführungswalze f getrieben; die Mitnahme vermittelt dabei die

Kuppelung d. Wird nun das Gewebe durch irgend einen

Umstand in seiner Bewegung aufgehalten, ohne daſs der Rost R die Ausrückung bewirken kann, so wird die Kuppelung d, da die Walze f dann

ebenfalls still steht, aus einander gepreſst und die an der Scheibe c sitzende Nase r tritt

dadurch unter die Umbiegung der Stange y und zieht

diese in die Höhe. Die Stange y ist mit der Klinke k

verbunden und es wird

somit auch diese ausgehoben und die Maschine ausgerückt. Sollte noch irgend eine

Schlinge durch den Rost geschlüpft sein, ohne daſs derselbe ausgerückt hätte, so

wird dann die Druck walze D1 etwas gehoben. Das eine Zapfenende z

derselben führt sich in einem Schlitze der Stange y und

bewirkt durch das Heben derselben die Ausrückung.

Hemmer will auch noch die beiden Walkwalzen a und b unter sich durch

Reibung betreiben. Die Achsen der Walzen tragen die Scheiben S, gegen welche die Doppelrolle F sich

anlegt. Die Federn C verhindern dabei das zu starke

Andrücken der Rollen F gegen die Scheiben S und machen den Druck elastisch.

Alle die verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen erlauben ohne Gefahr für die Gewebe

eine groſse Geschwindigkeit der Walzen und bedingen dadurch eine groſse

Leistungsfähigkeit der Hemmer'schen Walkmaschinen.

Dieselben haben deshalb auch eine groſse Verbreitung gefunden.

Von C. A. M.

Schulze in Crimmitschau (* D. R. P. Nr. 23930 vom 30. März 1883) ist eine Einrichtung

zur gleichmäſsigen Druckertheilung und parallelen Führung der oberen Walkwalze

angegeben. Die beiden Lager a der oberen Walze (Fig.

6 Taf. 8) laufen unten in einen Kasten k aus,

in welchem die Wagenfedern b liegen. Auf die Federn b drücken die rechten Arme des Hebels f, dessen linke Arme mit einer Verzahnung g in die auf einer durch die Maschine gehenden Welle

festsitzenden Rädern r eingreifen. Von einem Handrade

h aus wird durch die Schnecke s das mit r verbundene Rad

r1 gedreht und

dadurch entweder die Federn b angespannt, oder die

obere Walze, indem der Hebel f unter die Lager a faſst, gehoben. Bei g

ist an dem Hebel f eine Eintheilung angebracht, welche

die Einstellung ablesen läſst, und eine durch das Handrad h1 stellbare Schraube stützt den

Federkasten k gegen ein zu tiefes Niederdrücken.

Die gleichmäſsige Druckertheilung für die obere Walkwalze erreicht F.

Bernhardt in Fischendorf bei Leisnig

(* D. R. P. Nr. 22782 vom 9. Juli 1882) durch Excenter

m (Fig. 8 Taf.

8), welche für beide Seiten auf einer durch die Maschine gehenden Welle l sitzen, bei ihrer Drehung auf die Hebel n wirken und dadurch die in der Hülse h liegende Feder g mit der

Platte p anspannen; mit der Hülse h ist durch die beiden Stangen i das Lager der oberen Walze a verbunden. Die

Bewegungsübertragung von der unteren Walze b zur oberen

Walze a geschieht wie bei Hemmer von dem Rade c auf das Rad f durch ein Zwischenräderpaar e, d. Dasselbe ist aber fest am Gestelle und nur in so fern, als das Rad

e in gleicher Höhe mit der Achse der oberen Walze

liegt und bei der Auf- und Abwärtsbewegung der oberen Walze sich der Achsenabstand

von c und f wenig ändert,

ist der Zahneingriff stets nahezu derselbe.

Die vordere Zuführungswalze q hat für jedes der mehreren

zu gleicher Zeit zu

walkenden Gewebe eine conische Spur, welche mit Kautschuk o. dgl. ausgelegt wird;

der Betrieb dieser Walze q erfolgt durch eine Rolle r, welche von der von der unteren Walze b mit halbgeschränkten Riemen bewegten Scheibe x mitgenommen wird. Durch die damit leicht auf jedes

Maſs einzustellende Geschwindigkeit läſst sich das Gleiten der Gewebe durch erhöhte

Geschwindigkeit der Walze q ausgleichen. Um bei dem

sich verringernden Durchmesser der unteren Walze jederzeit die Länge der Gewebe auf

einem Zifferblatte genau ablesen zu können, wird die Rolle s durch den Hebel t an die untere Walze

gedrückt und von dieser mitgenommen. Die erhaltene Drehung überträgt sich durch

Schnecke und Rad auf die Zeiger welle u.

Während die Hammerwalke die Eigenschaft besitzt, das Gewebe stark in der Länge und

weniger in der Breite einzuwalken, walkt umgekehrt die Walzenwalke mehr in der

Breite als in der Länge ein. Um also das Einwalken in beiden Richtungen gleich gut

zu erzielen, sind beide Methoden der Bearbeitung der Gewebe, durch Hämmer und

Walzen, in einer Walkmaschine zu vereinigen. Eine solche Anordnung ist von J. B. Houguenin in Reims (Erl. * D. R. P. Nr. 13 393

vom 1. Juni 1880) angegeben. Hinter dem Stauchkanale der Walzenwalke sind zwei

Hämmer H1 und H2 (Fig. 7 Taf.

8) angebracht, welche von der Doppelkurbel k1, k2 aus durch die Stangen t1, t2 in hin- und hergehende Bewegung versetzt

werden. Das hinter der durch Gewichte g beschwerten

Stauchklappe p abfallende Gewebe wird zwischen den

Klappen o und q, welche,

gegen einander gedrückt, dasselbe aufhalten, durch die Hämmer bearbeitet. Die Klappe

o ist nicht feststehend, sondern mit einer Feder,

deren anderes Ende auf einem Cylinder des Rades m

befestigt ist, elastisch angehängt. Durch Drehen an dem Handrade l wird durch Kegelräder das Rad i mit der damit verbundenen Nase n und

zugleich das mit i in Eingriff stehende Rad m gedreht und damit die Klappen o und q gleichzeitig gegen einander

verstellt. Die Walkmaschine besitzt auch die Einrichtung, daſs der Rost direkt auf

die Riemengabel wirkt. Wenn dieselbe im eingerückten Zustande nach innen zu steht,

wird sie durch den sich anlegenden Rost mit einem aus dem Gestelle hervorragenden

Stifte nach auſsen zu auf die Losscheibe gedrückt, wenn der Rost durch eine Schlinge

gehoben wird. Diese Einrichtung wirkt also bloſs bei vollständig aufgehobenem

Roste.

H.

Vandenesch in Eupen (* D. R. P. Nr. 22662 vom 5. September 1882) will die

Regulirung des Streckens und Stauchens durch conische Walzenpaare a, b und c, d (Fig.

10 Taf. 8) bewerkstelligen, von denen je nur eine Walze a und c getrieben und die

anderen b und d an die

ersteren gedrückt werden. Das Gewebe kommt von dem horizontalen Walzenpaare w, u durch das vertikal gestellte conische Walzenpaar

a, b zu den Walkwalzen A,

B. Von diesen gelangt es zu den conischen Stauchwalzenpaaren c, d über die Walze v

wieder nach unten. Werden die conischen Walzenpaare gehoben, so wird bei gleicher Umlaufzahl mehr Gewebe

durchgeführt, als wenn dieselben gesenkt werden, und dem entsprechend wird die

Streck- und Stauchwirkung kleiner oder gröſser. Bei der Walkmaschine von P.

Legrand in Paris (* D. R. P. Nr. 25284 vom 8. Mai 1883) erfährt das Gewebe

durch die mehrere Male hinter einander stattfindende Anordnung der arbeitenden

Organe eine wiederholte Behandlung und durch die Zusammenstellung mehrerer solcher

Arbeitsreihen neben einander wird die Leistungsfähigkeit eine erhöhte. Die einmalige

Anordnung der Arbeitsorgane ist in Fig. 11 und

12 Taf. 8 verdeutlicht. Von dem ersten Walzenpaare a, b gelangt das Gewebe durch ein Loch der Platte m in den Teller n, welcher

in den Einführkanal q für das nächste Walzenpaar a, b ausläuft. Der Teller n ist auf der Rückseite von einem Behälter o

umschlossen, der auch durch Dampf o. dgl. erwärmt werden kann, und zwischen dem

Teller n und Behälter o

steckt ein Lederring p, welcher sich gegen die Platte

m legt und dadurch den Teller vorn abdichtet. Die

Platte m macht eine durch das Excenter e bewirkte Bewegung so, daſs die Oeffnungen derselben

dabei einen Kreis beschreiben. Der hindurch gehende Gewebestrang wird durch diese

Bewegung zusammen gedreht und staut sich in dem Teller n an. Je dichter sich das Gewebe in dem Teller anstaut, um so besser wird

es durch die Platte m mitgenommen; es erwärmt sich

leicht und walkt kräftiger. Das Wasser wird dem Gewebe durch die Rohre r zugeführt.

Die auf einander folgende Zahl dieser Organe hängt von der Art des zu behandelnden

Gewebes ab. Um das Gewebe einzuwalken, gibt man den auf einander folgenden

Walzenpaaren eine abnehmende Geschwindigkeit. Die Maschine soll 120 Umgänge in der

Minute machen und dabei 1m Gewebe durchziehen.

Die Walkmaschine von Albert Roger in

Paris (* D. R. P. Nr. 24055 vom 10.

April 1883) ist keine Walzenwalke; doch wird auf derselben auch das

Gewebe in Strangform durchlaufend bearbeitet. Das Walken erfolgt durch wechselweise

Reibung der Gewebe zwischen Platten, welche cannelirt oder mit Unebenheiten versehen

sind und längs und quer gegen einander verschoben werden. Um die achteckigen Walzen

A (Fig. 13 und

14 Taf. 8) laufen die zu einer endlosen Kette verbundenen Platten b, welche im oberen Gange auf dem festen Tische B ruhen. Ueber diesen werden die an Gelenkketten k hängenden Platten a von

den oscillirenden Scheiben s aus hin- und hergeschoben.

Dabei werden die Platten a durch den Hebel h, welcher durch das Gewicht g auf die Rollen r drückt, auf das darunter

liegende Gewebe gepreſst. Die einzelnen Gewebestränge liegen neben einander, werden

von dem Walzenpaare c, d gezogen und hinter diesem

durch Führungsösen f aus einander gehalten. Die

schwingende Bewegung der Scheiben s wird von der Kurbel

n aus mittels der Stange t und des Hebels m erreicht.

Die Gewebe für die Walkmaschinen vorzubereiten, ist der Zweck der Walk-, Hilfs- und

Waschmaschine von C. Schumann in

Brandenburg (* D. R. P. Nr. 23931 vom

30. März 1883). Dieselbe besteht aus einem Walzenpaare a, b (Fig. 9 Taf.

8) mit darunter liegendem, mit Ablaufrohr c versehenem

Sammelgefäſse h und daran stoſsendem Bottiche k mit den Walzen d, e und

f. In dem Bottiche k

wird durch ein Dampfrohr die Walkseife aufgelöst, dann das Gewebe in der

gezeichneten Weise hindurch geführt und damit eingeseift. Das genau eingestellte

Walzenpaar drückt hierauf das Gewebe aus und läſst bloſs so viel Seife darin, als

für den Walkprozeſs nöthig erachtet wird. Die Gewebe kommen also schon vollkommen

gleichmäſsig mit der nöthigen Feuchtigkeit und Seife gesättigt auf die Walkmaschine

und der Walkprozeſs vollzieht sich von Anfang an gleichmäſsig, was nicht der Fall

ist, wenn das Gewebe erst in der Walkmaschine Feuchtigkeit und Seife erhält, da

dieselben bei den ersten Durchgängen des Gewebes noch nicht vollkommen und

gleichmäſsig aufgenommen sind.

G. Rohn.

Tafeln