| Titel: | Ueber Neuerungen an Gliederkesseln. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 137 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10, 13 und 17.

Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.

Die nachstehend verzeichneten Neuerungen an Gliederkesseln (vgl. 1880 238 * 11 und 1882 246 * 1)

betreffen hauptsächlich die Verbindung der Röhren mit einander.

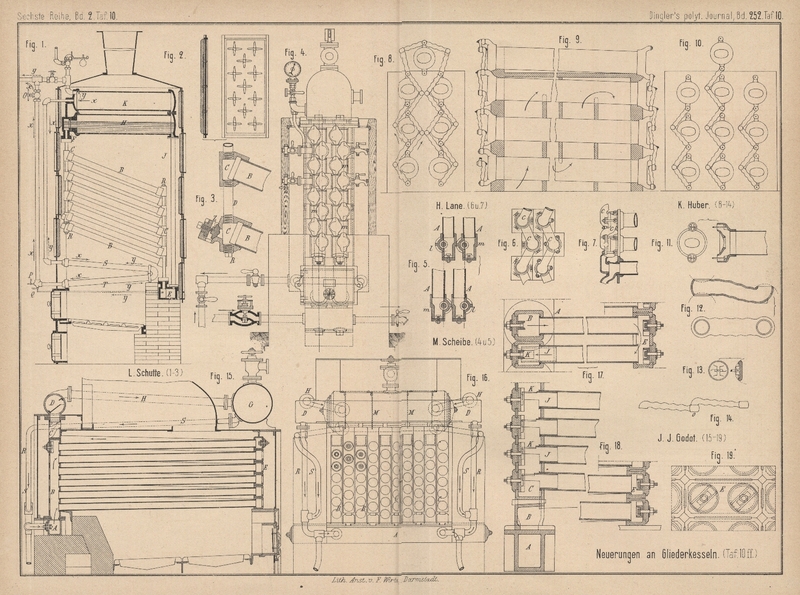

Eine amerikanische Construction von L. Schutte in

Philadelphia (* D. R. P. Nr. 24529

vom 17. Mai 1883) ist in Fig. 1 bis

3 Taf. 10 dargestellt. Die sehr stark geneigten Röhren B sind an beiden Enden in Guſsköpfe C eingeschraubt und die über einander liegenden Köpfe

sind durch kurze Röhren D mit Rechts- und Linksgewinde

verbunden (Fig. 3). Die

auf diese Weise gebildeten rostförmigen Körper sind so neben einander gestellt, daſs

die Röhren C gegen einander versetzt sind. Die hinteren

Röhren D stehen unten mit einem Wasserkasten E in Verbindung, von dem aus das Wasser in die Röhren

C eintritt, während die vorderen Röhren D das aufsteigende Dampf- und Wassergemisch in einen

Guſskörper F führen, an welchen ein oder mehrere kleine

Horizontalkessel H angeschlossen sind. In diesen findet

die Trennung zwischen Dampf und Wasser statt; ersterer gelangt durch kurze Stutzen

am hinteren Ende von H in einen Dampfsammler K, letzteres flieſst durch ein oder mehrere Röhren J nach dem Wasserkasten E

zurück. Für einen Wasserumlauf ist also gesorgt und derselbe wird namentlich in den

unteren Röhren, wo er am nöthigsten ist, sehr energisch sein. Reinigungsöffnungen

sind nur für die unteren Röhren B in deren vorderen

Köpfen vorgesehen (vgl. Fig. 3).

Dieselben sind möglichst klein genommen, um den Druck auf die Verschluſsdeckel zu

vermindern und eine bequeme Abdichtung zu ermöglichen, und so angeordnet, daſs für

den Rohrkratzer die untere Fläche der Röhren leicht zugänglich ist. Die Deckel Z werden durch je eine Schraube aufgepreſst, deren

Mutter sich in einen Anguſs des Kopfes legt. Die vertikalen Röhren D sind nach dem Herausnehmen der Stöpselschrauben R, welche vorn die unteren, hinten die oberen Köpfe

verschlieſsen, zugänglich. Zur Trocknung des Dampfes dienen die dicht über dem Feuer

liegenden Röhren S und T,

durch welche für gewöhnlich der Dampf in der Richtung der Pfeile x geleitet werden soll.

Bei einer derartigen Anordnung ist allerdings eine sehr wirksame Dampftrocknung

bezieh. Ueberhitzung zu erwarten; doch sind die Röhren S und T auch sehr dem Verbrennen ausgesetzt.

Sollen dieselben, zeitweise (beim Anheizen) oder dauernd, nicht zur Dampftrocknung

benutzt werden, so wird durch Oeffnung des Hahnes Q

eine Verbindung mit dem Wasserkasten E hergestellt,

während O geschlossen wird. Es strömt in diesem Falle

Wasser in der Richtung der punktirten Pfeile y durch

die Röhren T und S und

diese bilden dann einen Theil des Verdampfers. Durch den Hahn P kann man das Wasser aus S und T ablassen oder Dampf zur Untersuchung desselben

entnehmen. Die Seitenwände des ganzen Heizraumes werden durch rechteckige Platten

gebildet (vgl. Fig. 2),

welche an 4 Ecksäulen angeschraubt sind. Dieselben sind innen mit einer schlecht

leitenden Masse bekleidet, welche durch flache sternförmige Metallstücke gehalten

wird.

Einige Aehnlichkeit mit der vorbeschriebenen Rohr Verbindung hat die von M.

Scheibe in Eilenburg (* D. R. P. Nr. 25868 vom 26. Juli 1883), welche in Fig.

4 und 5 Taf. 10

abgebildet ist. Auch hier stehen die über einander liegenden Röhren sowohl vorn wie

hinten durch je ein gerade durchgehendes Rohr in Verbindung, welches aber in anderer

Weise hergestellt wird. Jeder Rohrkopf bildet nämlich zwei sich rechtwinklig

kreuzende Cylinderstutzen l und m (Fig. 5),

deren kürzester Achsenabstand etwa gleich dem Röhrenhalbmesser ist. Die Stutzen m nehmen einerseits die Röhren A auf und werden andererseits durch aufgeschraubte Deckel geschlossen; die

abwechselnd rechts und links liegenden Stutzen l aber

bilden, auf einander gestellt, jene geraden aufsteigenden Verbindungsrohre. Sie

greifen mit einem Ringfalze in einander und werden mittels kräftiger, von unten bis

oben hindurchgehender Ankerbolzen dicht auf einander gepreſst, ohne daſs letztere

den Zugang zu den Röhren A wesentlich behindern. Die

Köpfe schlieſsen sich, wie aus Fig. 4

ersichtlich, dicht an einander und bilden zugleich vorn und hinten die Wand des

Feuerraumes. Als Seitenwände sind Wasserkasten angeordnet, welche als (nicht unter

Druck stehende) Vorwärmer dienen und gleich der durch eine Eisenplatte gebildeten

Decke mit schlecht leitender Masse bekleidet sind. Der Dampferzeuger steht hinten

auf einem Wasserkasten, in welchen das Speisewasser eingeleitet wird. Vorn oben ist

ein Dampfdom angebracht. Ein Wasserumlauf findet nicht statt, ebenso fehlt jede

Vorkehrung zur Erzielung trockenen Dampfes.

H. Lane in London (*Englisches Patent Nr. 209 vom 13.

Januar 1883) verwendet die in Fig. 6 und

7 Taf. 10 gezeichnete Rohrverbindung, welche sich von der bei den Root'schen Kesseln gebräuchlichen (vgl. z.B. 1882 246 * 2) dadurch unterscheidet, daſs jedes der

quadratförmigen Kopfstücke nur mit einer Oeffnung

versehen ist. In diese greift das nach unten führende Verbindungsglied c und in letzteres wieder das nach oben führende Glied

ein. Die Verbindung ist also ähnlich der von Köhler

(1880 238 * 111).

K

Huber in Frankenthal (* D. R. P. Nr. 20228 vom 7. Februar 1882) stellt einen

Dampferzeuger aus verhältniſsmäſsig weiten Rohren in der aus Fig. 8 bis

14 Taf. 10 ersichtlichen Weise dar. Fig. 8 zeigt

die Vorderansicht für einen Kessel mit 2 Gliedern, Fig. 10 die

Hinteransicht für einen solchen mit 3 Gliedern. Jedes Rohr ist an beiden Enden mit

einem Guſseisenkopfe versehen, an dem sich oben und unten je ein kleiner

Anschluſsstutzen und in der Mitte eine durch Deckel zu verschlieſsende Reinigungsöffnung befindet (vgl.

Fig. 11). Zur Verbindung dienen Röhren von der in Fig. 12

dargestellten Form und zwar sind immer zwei solcher Röhren, welche einen Winkel

bilden, zwischen zwei Kopfstutzen eingeschaltet. Es soll hierdurch anscheinend jede

Zwängung in Folge ungleicher Ausdehnung vermieden werden, da auſserdem alle

Dichtungsflächen Kugelflächen sind. Zur Befestigung der Theile an einander dienen

centrale Schrauben, welcher hinter eingegossene Lappen gehängt werden und deren

Länge ungefähr gleich dem Halbmesser der Kugeldichtungsflächen sein soll. Die

Oeffnungen bei o (Fig. 14)

werden mittels Deckel (Fig. 13)

geschlossen. Es stehen nun vorn die unteren Kopfstutzen aller über einander

liegender Rohre und ebenso auch die oberen Kopfstutzen derselben unter sich in

Verbindung, hinten dagegen sind nur die unteren Stutzen verbunden. Der über der

Decke des Feuerraumes liegende Dampfsammler ist vorn nur im höchsten, hinten nur im

tiefsten Punkte an die Rohre angeschlossen. Es kann hiernach ein Umlauf des Wassers

in der Weise stattfinden, daſs dasselbe, mit dem gebildeten Dampfe gemischt, in den

Röhren nach vorn strömt, hier in den vorderen Verbindungsgliedern aufsteigt und nach

Abgabe des Dampfes durch den Dampfsammler oder die oberen Rohre nach hinten

zurückkehrt, um dann durch die hinteren Verbindungsglieder wieder in die unteren

Röhren zu gelangen. Für diese Strömung ist aber die vordere Verbindung der unteren Kopfstutzen überflüssig. Jedenfalls wird bei

dieser Anordnung die Vorwärtsbewegung des Wassers in den Röhren eine nur mäſsige

sein.

Bei dem in Fig. 15 bis

19 Taf. 10 dargestellten Dampferzeuger von J. J.

Godot in Paris (* D.

R. P. Nr. 23926 vom 11. März 1883) besteht jedes Element wie bei den Belleville'schen Kesseln (1879 231 * 484) aus zwei Vertikalreihen von

Röhren. Die Röhren der einen Reihe gehen hinten von einem gemeinschaftlichen

Vertheiler B aus, steigen nach vorn an und sind hier

durch Kappen E mit den Röhren der zweiten Reihe

verbunden; letztere steigen nach hinten an und münden in einen gemeinschaftlichen

Sammler C. Sämmtliche Vertheiler B stehen auf einem Wasserkasten A und sind oben geschlossen, während die Sammler C umgekehrt unten geschlossen und oben mit einem Hauptsammler D verbunden sind. In diesem sind Bleche angebracht,

gegen welche das aus den Röhren aufsteigende Dampf- und Wassergemisch stöſst, so

daſs der gröſste Theil des Wassers sich vom Dampfe trennt und durch die Röhren R nach dem Wasserkasten A

zurückkehrt. Der Dampf gelangt durch zwei Röhren H nach

den beiden Enden des Dampfsammlers G, in welchem er

mehrere durchlöcherte Querwände M durchströmen muſs, um

nach dem Abzugsrohre zu gelangen, während das mitgerissene Wasser durch die Röhren

S ebenfalls nach dem Kasten A abflieſst. Der Wasserkreislauf wird hiernach sehr lebhaft sein, dagegen

scheint die Trocknung des Dampfes ungenügend. Da, wo die Röhren in die Sammler C münden, sind zwar, um das Mitreiſsen des Wassers zu verhindern,

Einlagen J mit oberen Ausschnitten K angebracht; doch werden dieselben, da sie den Umlauf

etwas hindern, eher schädlich als nützlich sein. Auch fehlt der bei den Belleville'schen Kesseln vorhandene Schlammsammler, in

Folge dessen die Röhren bei nicht sehr reinem Wasser eine recht häufige Reinigung

erfordern werden, namentlich da das Speisewasser hier in den Kasten A eingeführt werden soll. Uebrigens ist dafür gesorgt,

daſs die Reinigung bequem ausgeführt werden kann. Sowohl die Kappen E, wie die Vertikalrohre B

und C sind den Röhren gegenüber mit Oeffnungen

versehen, deren Durchmesser gröſser ist als der der Röhren, so daſs letztere auch

durch dieselben hindurch ausgewechselt werden können. Die Kappen E ruhen lose auf einander und, da die Vertheiler B nur unten und die Sammler C nur oben befestigt sind, so steht einer allseitigen freien Ausdehnung

nichts im Wege.

(Schluſs folgt.)