| Titel: | Bergfeld's Maschine zum Lochen und Nieten gerader Blechrohre. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 141 |

| Download: | XML |

Bergfeld's Maschine zum Lochen und Nieten gerader

Blechrohre.

Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Bergfeld's Maschine zum Lochen und Nieten gerader

Blechrohre.

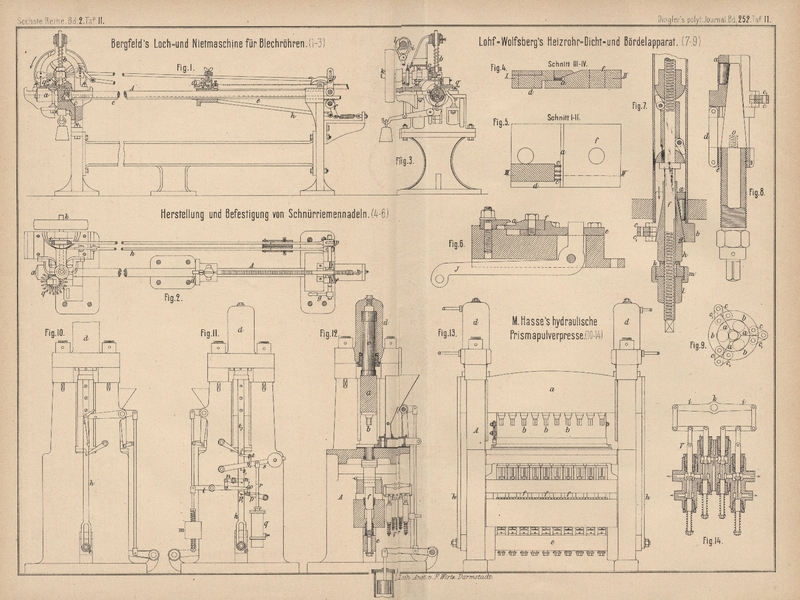

Die in Fig. 1 bis 3 Taf. 11

dargestellte Maschine von Rud. Bergfeld in Siegen i. W. (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 24190 vom 1. März

1883) bezweckt die Herstellung genieteter Röhren aus vorgerollten

Blechen; letztere werden auf einen Dorn geschoben, festgespannt und durch eine der

Länge nach verschiebbare Nietmaschine bearbeitet.

Das gerollte Blech wird über den auch für die Länge passenden Cylinder A geschoben und in der Vorrichtung d festgespannt, welche in einem auf dem Cylinder

verschiebbaren Muffe ruht. Die Stellung der Maschine ist beim Einspannen des Rohres

eine solche, daſs durch das Schluſslager c mittels Hebel

und Gegengewicht das Blech dicht gegen den Kopf a

angepreſst wird. In der ganzen Länge des Cylinders A

liegt in einer Nuth eine Zugstange e (Fig. 1),

welche im Kopfe a endigt und mit Gelenkstange und einem

Lochstempel derart verbunden ist, daſs durch die Hin- und Herbewegung dieser

Zugstange der Lochstempel eine auf- und abgehende Bewegung macht und das Blechrohr

auf diese Weise durchsticht. Das andere Ende dieser Zugstange ist verzahnt und mit

einem Getriebe f in Eingriff gebracht. Dasselbe sitzt

auf einer Spindel, an deren einem Ende ein Handhebel g

(Fig. 2) angebracht ist; an dem anderen Ende dagegen ist ein Gelenkhebel

befestigt, welcher in Verbindung mit einer Zugstange h

gebracht ist, die mittels eines Winkelhebels ihre Bewegung von einem auf der

rotirenden Welle k befestigten Muffe erhält; letzterer

läuft im äuſseren Durchmesser in zwei Schlagzapfen m

und n aus, von denen der Zapfen m die erwähnte Bewegung der Zugstange h

verursacht. Bei jedem Anschlagen des Zapfens auf den Winkelhebel macht der durch das

Getriebe f in Thätigkeit gesetzte Lochstempel die

nöthige Bewegung, das Blech zu durchstechen, wonach sofort der Lochstempel durch die

dargestellte Spiralfeder, welche mit dem in einen Hebel auslaufenden Getriebe f in Verbindung steht, in seine frühere Stellung

zurückgeschnellt wird.

Ist das Blech so durchlocht und durch das mit der Welle k befestigte Excenter i, welches in einen mit

einem Ansätze versehenen Ringe l eingreift, das

Gegengewicht gehoben und das Schluſslager c gesenkt,

kann der Vorschub des Rohres stattfinden. Dies geschieht, indem das Excenter i mit dem Hebel p, durch

eine Excenterstange verbunden, den auf dem Cylinder A

gleitenden Muff durch Sperrklinke und Zahnstange vorschiebt. Ferner sitzt auf dem

Ende der Welle k eine Scheibe o, welche den Niethammer b hebt und eine an

demselben angebrachte Schlagfeder spannt. Die Scheibe o

trägt auf einem Theile ihres Umfanges eine stark auslaufende excentrische Fläche,

welche dem Niethammer nach dem höchsten Aufgange einen freien Schlag mittels der

gespannten Feder gewährt.

In einer horizontal liegenden drehbaren Scheibe q ist

eine Anzahl Federn eingesetzt, deren jede an ihrem äuſseren Ende eine Niete

aufnimmt. Die Scheibe q wird von der Welle k stoſsweise durch den auf dem Muffe angebrachten

zweiten Schlagzapfen n mittels einer kleinen

horizontalen Welle durch Hebel und Sperrklinke derart in Umdrehung gesetzt, daſs bei

dem Schlage die Sperrklinke ausholt und eine in entgegengesetzter Richtung

angebrachte Spiralfeder die Bewegung bewirkt. Der Niethammer b befindet sich senkrecht über dem Umfange der Scheibe q und ist die stoſsweise Bewegung der letzteren derart,

daſs die Nieten genau unter dem Hammer ihren Ruhepunkt haben. Die Verschiebung des

Rohres erfolgt regelmäſsig von der Stelle des Lochstempels bis unter den Niethammer,

so daſs also die in der Scheibe enthaltenen Nieten der Reihe nach senkrecht über die eingestoſsenen

Löcher zu sitzen kommen. Der Niethammer schlägt die Nieten durch die den Nietköpfen

entsprechend sich erweiternden Federn sowie durch die eingestoſsenen Löcher des

Blechrohres in eine in dem Kopfe a befindliche Nuth und

bildet den Nietkopf. Die in dem Kopfe a befindliche

Nuth gewährt dann den Nietköpfen bei weiterem Vorschübe des Rohres freien

Durchgang.

Tafeln