| Titel: | G. Lohf und L. Wolfsberg's Heizrohr-Dichtapparat. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 144 |

| Download: | XML |

G. Lohf und L. Wolfsberg's

Heizrohr-Dichtapparat.

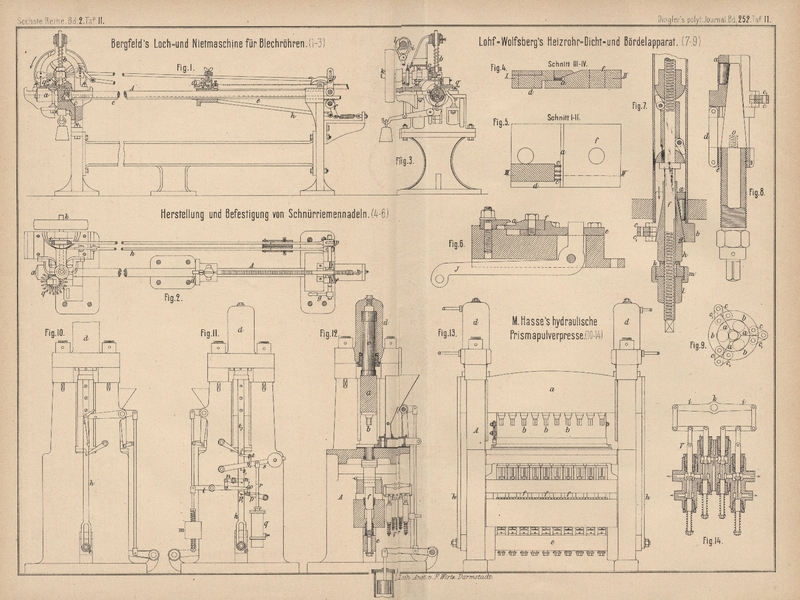

Mit Abbildungen auf Tafel 11.

G. Lohf und L. Wolfsberg's Heizrohr-Dichtapparat.

Einen Heizrohr-Dichtapparat, dessen Druckwalzen radial in ihren Gehäusen verschiebbar

sind, wobei die Führung derselben durch Hebel bewirkt wird, ist G. Lohf bezieh. L. Wolfsberg in

Berlin (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 23406

vom 1. September 1882) patentirt. (Vgl. Lohf's Apparat 1883 248 * 408.) Die Ausdehnung

in radialer Richtung wird bei der in Fig. 8 und

9 Taf. 11 dargestellten Construction durch Kuppelung der Walzen träger

a und b an einander

mittels Hebelpaare c, c1 bewirkt. Von den Walzenträgern a und b gehen die Gelenkhebel d

nach einem Ringe e, welcher als Zuspannmutter dient und

nun durch diese Vereinigung mit den Theilen a und b bewirkt, daſs die Walzen stets gleichförmig aus- oder

einwärts sich bewegen.

Will man auf den Zusammenhang aller Theile, so lange dieselben auſserhalb des Rohres

sind, verzichten, so erhält man durch einfaches Weglassen des Ringes e und der Verbindungsstangen d einen Dichtapparat zum Schlagen.

Eine eigenartige Anordnung des expandirenden Walzengehäuses ist in Fig. 7 Taf.

11 für den Fall gezeichnet, wenn die Röhren nicht nur gedichtet, sondern

gelegentlich auch gebördelt werden sollen (vgl. Lohf

1883 248 * 158). In diesem Falle muſs eine Spindel f im Rohre gegen Verschiebung festgeklammert werden, um

mittels derselben den Bördelapparat gegen das Rohrende anpressen zu können. Auf

diese Spindel f wird der conische Dorn g, welcher mit einer entsprechenden Ausbohrung versehen

ist und in das Sechskant h ausläuft, aufgeschoben. Auf

g wiederum paſst das Walzengehäuse ab, welches durch Vorwärtsbewegen von g aus einander getrieben wird und bei gleichzeitiger

Drehung um f, die durch einen auf h aufgesetzten Schlüssel erfolgt, die Dichtung bewirkt.

Das Nachtreiben des Dornes g geschieht durch die

Vorrichtung k, l, m; die Scheibe k ist mit einer in die Längsnuth von f passenden Feder und mit Gewinde versehen; die Mutter

m sitzt fest an dieser Scheibe und umschliefst

gleichzeitig den Vorsprung der auf f gehenden Mutter

l, läſst derselben aber freien Spielraum. Hierdurch

wird k, m beim Drehen von l in der Achsenrichtung mitgenommen.

Aus Fig. 8 ist noch ersichtlich, wie mittels des Zapfens o volle Kegel verschiedener Steigung bei einem und

demselben Dorne verwendet werden können.

Tafeln