| Titel: | Ueber Neuerungen an Gliederkesseln. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 185 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.

(Schluſs des Berichtes von S. 137 d.

Bd.)

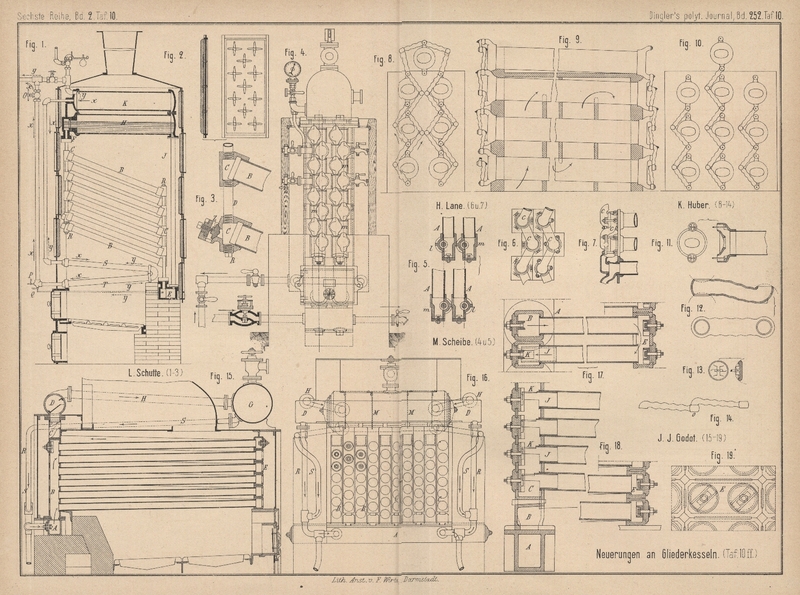

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 10, 13 und 17.

Ueber Neuerungen an Gliederkesseln.

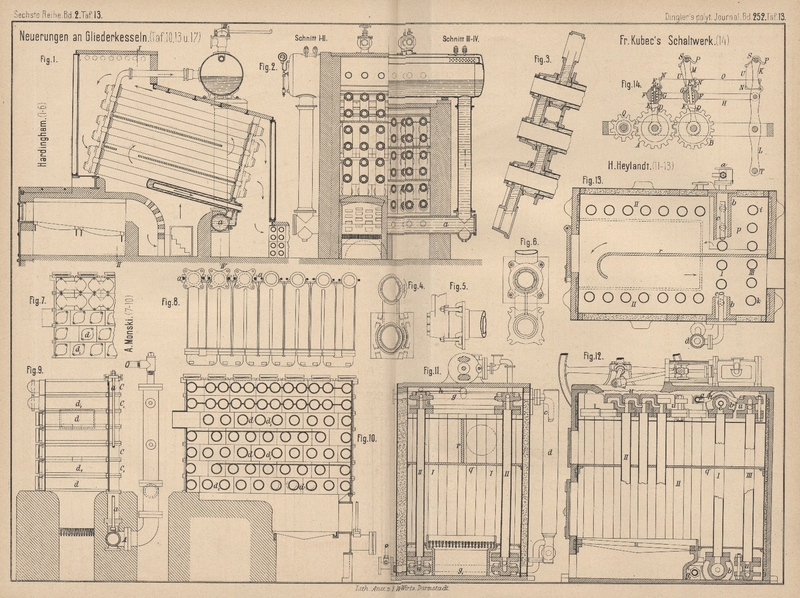

Der in Fig. 1 bis 6 Taf. 13

nach Engineering, 1884 Bd. 37 S. 30 abgebildete Kessel

von Hardingham bestellt aus Wasserröhren, durch welche

conachsiale Heizröhren hindurchgeführt sind (vgl. Hambruch 1875 216 * 394. Pond und Bradford 1880 238 * 189). Die Verbindung der mit den Enden in

quadratförmige Platten eingeschraubten Wasserröhren mit einander und die

Hindurchführung der inneren Röhren durch Stopfbüchsen ist aus Fig. 3 bis

6 ersichtlich. Zur Abdichtung dienen mit Kautschuk bekleidete

Asbestringe. Die rostförmigen Kesselelemente ruhen auch hier hinten unten auf einem

Wasservertheilungsrohre a, mit dem sie durch je ein

Kniestück verbunden sind, und stehen vorn oben mittels je eines durch eine

Stopfbüchse gehenden Rohres mit einem über der Decke liegenden Oberkessel in

Verbindung, welcher nach der Zeichnung etwa zur Hälfte noch mit Wasser gefüllt sein

soll. Zwei weite Vertikalrohre führen von demselben auſserhalb der Kesselmauern in

das Vertheilungsrohr a zurück. Ein sehr lebhafter

Wasserumlauf wird hiernach vorhanden sein. Das Dampfaufnahmerohr ist nur an den

beiden Enden siebartig durchlöchert; trotzdem wird der Dampf sehr naſs sein.

An der Feuerung ist beachtenswerth, daſs der Feuerraum

oben ganz gedeckt und hinten durch ein bis unter die Feuerbrücke hinabreichendes

durchlöchertes Gewölbe abgeschlossen ist, so daſs die Heizgase theils durch die

Oeffnungen, theils unter dem Gewölbe hindurchziehen müssen. Es werden hierbei die

Heizgase nicht so schnell abgekühlt, die Verbrennung wird mithin vollständiger und

rauchfreier sein, als sie in der Regel bei diesen Röhrenkesseln auftritt; auſserdem

werden auch die unteren Röhrenschichten mehr geschont. Das durchlöcherte Gewölbe

dagegen wird kaum sehr dauerhaft sein können. Die Heizgase steigen zunächst um

Ablenkplatten herum zwischen den Röhren hindurch aufwärts, fallen dann vorn abwärts,

durchziehen die inneren Heizrohren und gelangen hinten unten in den Fuchs, in

welchem noch ein Röhrenvorwärmer angebracht sein kann. Daſs hierbei ein starker Zug

erforderlich wird, ist einleuchtend und stellte sich auch bei einem mehrmonatlichen

Betriebe eines solchen Kessels heraus. Die inneren Röhren, welche eine Weite von

75mm hatten, sollen deshalb in Zukunft 100mm und die äuſseren Röhren 150mm Durchmesser erhalten. Bei diesen Maſsen wird

aber kaum eine gröſsere Heizfläche in einem gegebenen Räume erzielt werden können

als mit den gewöhnlichen einfachen Röhren und, da diese Einrichtung doch recht

erhebliche Uebelstände aufweist, wie die unbequeme Reinigung der Röhren, die der

Einwirkung der Heizgase ausgesetzten Stopfbüchsen u.s.w., so erscheint sie nicht empfehlenswerth.

A.

Monski in Eilenburg (* D. R. P. Nr. 22819 vom 2. September 1882 und * Nr. 24860 vom 17.

April 1883) will guſseiserne Dampferzeuger

nach Art der Körting'schen Heiz- bezieh. Kühlkörper

herstellen. In Fig. 7 bis

10 Taf. 13 ist eine derartige Construction (* D. R. P. Nr. 24860)

abgebildet. Auf einem horizontalen Rohre A stehen eine

Anzahl vertikaler Röhren, jede aus kurzen, auf einander stehenden Cylindern C und C1 zusammengesetzt, welche durch Schraubenbolzen a zusammengepreſst werden. An diese Cylinder sind

seitlich abwechselnd einfache und gabelförmige, an den Enden durch aufgeschraubte

Platten geschlossene Rohre d und d1 angegossen. Die

oberen zur Dampftrocknung dienenden Rohre sind zu einer Schlangenröhre mit einander

verbunden. Ueber den Vertikalröhren soll, wie anzunehmen ist, ein gemeinschaftlicher

Dampfsammler aufgestellt werden, an welchen sich oben das gezeichnete, unten mit A verbundene Wasserstandsrohr anschlieſst. Ein

derartiger Dampferzeuger wird billig herzustellen sein, dürfte aber wegen der dicken

Wandung der Rohre, des Mangels jeder Strömung u.s.w. für einen vortheilhaften

gleichmäſsigen Betrieb wenig geeignet sein.

Der in Fig. 11 bis 13 Taf. 13

dargestellte Dampferzeuger von H. Heylandt in

Leipzig (* D. R. P. Nr. 23232 vom 28.

December 1882) besteht aus 3 Gruppen vertikaler Röhren. Gruppe I wird durch eine

hinter dem Roste aufgestellte Reihe oben und unten durch Querrohre b verbundener Röhren gebildet und dient als Vorwärmer.

Das Wasser wird in das untere Rohr b, welches als

Schlammsammler dienen soll, bei a eingeführt, steigt in

den Röhren I auf und gelangt oben in ein durchlöchertes

Rohr c, welches zur Verhinderung des Mitreiſsens der

Niederschläge in das obere Querrohr, b eingelegt ist.

Durch c flieſst das Wasser in ein auſserhalb der Kessel

wand aufgestelltes weites Rohr d (Fig. 11),

welches in derselben Weise wie ein entsprechender Körper bei dem Belleville'schen Kessel (vgl. 1879 231 * 485) zur Regelung der Speisung dienen soll. In

demselben ist nämlich ein Schwimmer untergebracht, welcher bei einem gewissen

höchsten Wasserstande ein Rücklaufventil öffnet, worauf das von der ununterbrochen

arbeitenden Pumpe gelieferte Wasser nicht in den Vorwärmer I gelangt, sondern in den Vorrathsbehälter zurückflieſst.

Aus d gelangt das Wasser unten in die Röhrengruppe II, welche, zu beiden Seiten des Rostes aufgestellt,

den Verdampfer bildet. Sämmtliche Röhren einer Seite sind oben und unten durch

Kappen u, welche mit den in Fig. 6 und

7 Taf. 10 gezeichneten von Lane Aehnlichkeit

haben, verbunden und beide Seiten stehen oben durch eine Röhre g, unten durch eine Röhre g1 in Verbindung. Das unten sich in die

Röhren II vertheilende Wasser steigt in diesen auf, der

entwickelte Dampf sammelt sich oben und gelangt von der Mitte der Röhre g aus durch das über I hinweg

geführte Rohr h in die hintere, als Dampftrockner

dienende Abtheilung III, bei welcher die Röhren zu

einem Schlangenrohre vereinigt sind. Der in das erste Rohr i oben eintretende Dampf durchströmt dieselben, abwechselnd auf- und

absteigend, der Reihe nach und wird endlich aus dem letzten Rohre k abgeführt. Der ganze Feuerraum ist durch eine

horizontale Platte q in zwei Kammern und die obere

nochmals durch eine vertikale Längswand r getheilt. Die

Oeffnung p in der Platte q, durch welche die Heizgase in die obere Kammer treten, und der von den Gasen

verfolgte Weg sind in Fig. 13

Taf. 13 zu erkennen. Es fehlt auch hier der Wasserumlauf. Die Niederschläge werden

sich hauptsächlich in den unteren Verbindungskanälen der Röhren II ansammeln und dieselben leicht verstopfen.

Die Dampfmaschine, wie in Fig. 12

Taf. 13 gezeichnet, oben auf den Kessel aufzustellen, ist wohl nicht zweckmäſsig.

Die ganze Anlage läſst überhaupt in der constructiven Ausführung zu wünschen

übrig.

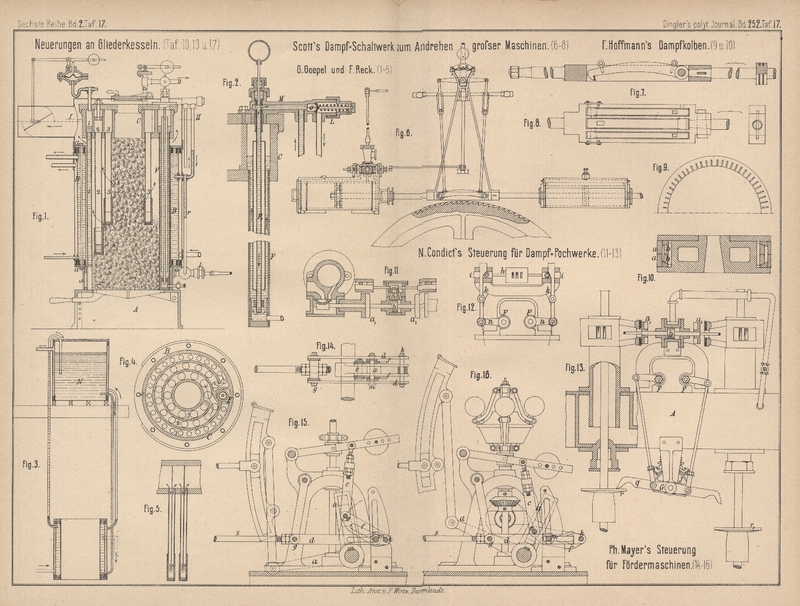

Endlich möge noch ein in Fig. 1 bis

5 Taf. 17 veranschaulichter Dampferzeuger von G.

Goepel und F. Reck in Schweinfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 11900 vom 20. Mai

1880) angeführt werden, welcher zwar nicht aus einzelnen gleichen

„Gliedern“ zusammengebaut ist, also auch nicht beliebig vergröſsert

werden kann, der aber ein Hauptmerkmal der Gliederkessel, kleinen Wasser- und

Dampfraum, im hohen Grade besitzt. Bei der Construction desselben wurde das Ziel

verfolgt, die nöthige Bedienung auf das geringste Maſs zurückzuführen, um den

Dampferzeuger für den Kleinbetrieb recht geeignet zu

machen. Der Verdampfer besteht aus drei concentrischen Reihen von Röhren 1, 2 und 3, welche in

einem starken, oben durch einen aufgeschraubten Deckel geschlossenen Guſseisenkörper

C befestigt sind und in einen Füllschacht

hineinreichen. Die Wand des letzteren wird durch ein zwei concentrische Kammern

enthaltendes, als Vorwärmer dienendes Blechgefäſs B

gebildet. Die innere gröſsere Kammer nimmt das Wasser aus einem höher gelegenen

Behälter N (Fig. 3) auf,

die äuſsere den Abdampf der Maschine, dessen Wärme auf diese Weise ausgenutzt werden

soll. Das Gefäſs B ist oben und unten durch Ringe a, welche sich auf angenietete Ringe auflegen und gegen

einander verschraubt sind, dicht abgeschlossen., Der in demselben entwickelte Dampf

wird in das Wasser des oberen offenen Behälters N

geleitet, während dafür das Wasser aus diesem nachflieſst. Auf diese Weise soll das

Wasser in B beständig im Kochen gehalten werden, wobei

die Spannung ein wenig über dem Atmosphärendrucke liegt. Hier wird also auch ein

groſser Theil des Kesselsteines ausgeschieden werden. Aus B gelangt das Wasser durch Rohr r (Fig.

1) zur ununterbrochen arbeitenden Speisepumpe L und von dieser durch den Guſskörper M (Fig.

2) in den Speiseregulator. Letzterer besteht aus einem weiten Rohre F, welches oben in eine besondere Kammer des Körpers

C mündet, und einem darin beweglichen Speiseröhre

F1, auf dem ein langer kupferner

Schwimmer und am oberen Ende ein Ringschieber aus Bronze befestigt ist. Mit diesem

ist mittels einer dünnen., durch eine Stopfbüchse gehenden Spindel eine Hohlkugel

verbunden, um durch Füllen derselben mit Blei o. dgl. den Schwimmer beliebig

beschweren zu können. Bei der gezeichneten tiefsten Stellung des Schwimmers kann das

Wasser aus M ungehindert in F1 eintreten, um dann in F auſserhalb des Schwimmers aufzusteigen. Schlieſst der

Schieber bei steigendem Schwimmer ab, so öffnet das Wasser das belastete Ventil o und flieſst zur Pumpe zurück. Aus der Kammer des

Rohres F flieſst das Wasser über eine Querwand in den

äuſseren Ringraum von C ein (vgl. Fig. 4), die

Röhren 1 nach und nach füllend, dann in die zweite

Ringkammer und die Röhren 2 und endlich in die innerste

Kammer mit den kürzesten Röhren 3. Es soll nun die

Anordnung derart sein, daſs die Röhren 3 und die letzte

Hälfte der Röhren 2 nur noch Dampf enthalten, so daſs

dieser gut getrocknet und überhitzt wird. Damit der Dampf gezwungen werde, die

Röhren zu durchströmen, sind in die betreffenden Röhren Scheidewände eingesetzt

(vgl. Fig. 5 Taf. 17). Aus der letzten Röhre des inneren Kreises gelangt der

Dampf direkt zur Maschine. Der Guſskörper C ist von

einer sich an B anschlieſsenden Blechhaube umgeben, aus

welcher die Heizgase bei A abgeführt werden. Zur

Regelung der Verbrennung bezieh. der Dampfspannung ist mit der Rauchklappe ein

Regulator von bekannter Einrichtung verbunden.

Die Ausführung dieses Dampferzeugers sammt Maschine hat die Fabrik von Klotz, Günther und Kops in Merseburg übernommen und

zwar wird er für Leistungen von 0e,5 an

hergestellt. Für 1e erhält der Kessel 2qm Heizfläche und einen Wasserinhalt von 30l. Die Röhren, namentlich die inneren nur Dampf

enthaltenden, werden bei dieser Einrichtung schnell zerstört werden, wenngleich die

unteren Enden durch guſseiserne Mäntel geschützt sind. Uebrigens mag der Kessel,

wenn gut ausgeführt und gut in Stand gehalten, namentlich für häufige Reinigung der

Röhren, des Speiseregulators u.s.w. gesorgt wird, in manchen Fällen brauchbar sein;

leider ist bekanntlich im Kleingewerbe auf eine gute

Instandhaltung selten zu rechnen.