| Titel: | Die Ferroux'sche Bohrmaschine neuer Construction; von Joh. Kavcic, Adjunkt in Przibram. |

| Autor: | Joh. Kavcic |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 194 |

| Download: | XML |

Die Ferroux'sche Bohrmaschine neuer Construction;

von Joh. Kavcic, Adjunkt in Przibram.Ueber Gesteinsbohrer vgl. Uebersicht 1875 215 * 203.*

298.* 495. Darlington 1875 217 * 177. Barlow 1875 218 * 400 (Handbetrieb). Reynolds 1876 219 * 33. A. Brandt 1877 225 608.

1878 227 * 56. J. Jordan

1878 227 * 453 (Handbetrieb). Dubais und François 1878 227 * 455 (für Keilsprengungen). Baroper Maschinenfabrik 1879 233 * 364. Pelzer 1879 233 * 450 (Spritzvorrichtung). Siemens und Halske 1880 238 91 (elektrischer Hammer). Neill 1881

239 * 182. Duisburger Maschinenfabrik 1881 239 * 348

(Bohrspreitze). Neuerburg und Trautz 1881 240 * 101

(Gestell). T. Fröhlich 1881 242 * 24 (Umsetzmechanismus). Döhring

1883 249 * 77 (Tunnelfräsmaschine).

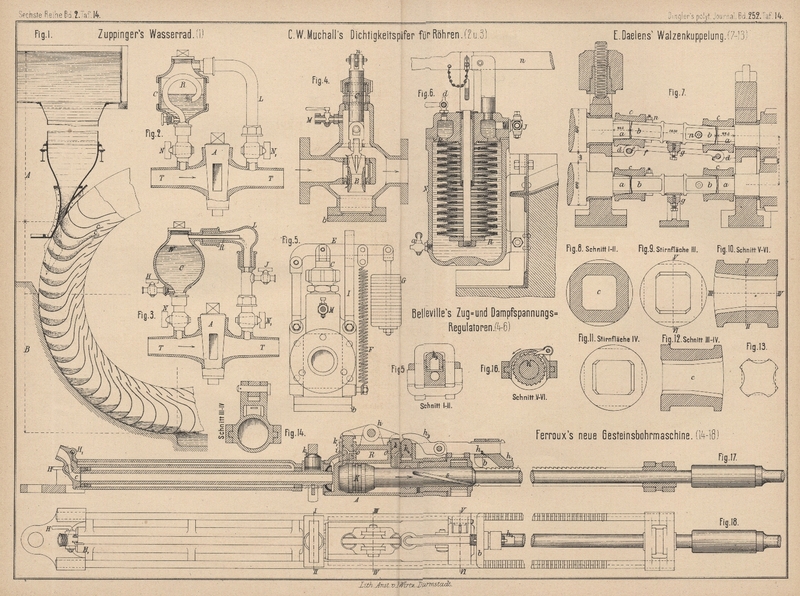

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Ferroux's neue Gesteinsbohrmaschine.

Die Ferroux'sche Bohrmaschine, welche beim Betriebe des

Sohlen- und Firstenstollens an der Ostseite des Arlbergtunnels angewendet wurde,

unterscheidet sich wesentlich von der Maschine desselben Constructeurs, wie sie im nördlichen

Richtstollen des Gotthardtunnels im Gebrauche war (vgl. 1875 215 * 495). Die Arlberger Maschine besteht, wie die Gottharder aus einem

Gestellrahmen, dem Propulseur und der eigentlichen Arbeitsmaschine; doch sind die

Einzelheiten dieser drei Hauptbestandtheile bei den beiden Maschinen so verschieden

von einander ausgeführt, daſs ein Blick auf die Zeichnungen (Fig. 14 bis

18 Taf. 14) genügt, um sich sofort gestehen zu müssen, daſs die Arlberger

Construction nicht nur eine Verbesserung, eine Vereinfachung der alten Maschine,

sondern ein neues System darstellt.

Bei jeder stoſsend wirkenden Gesteinsbohrmaschine unterscheidet man vier verschiedene

Bewegungsarten: 1) Die hin- und hergehende Bewegung des Arbeitskolbens, welcher die

Kolben- und Bohrerstange trägt; diese Bewegung erzielt den Stoſs und ist durch den

Umsteuerungsapparat bedingt. 2) Das Umsetzen des Bohrers nach jedem Stoſse beim

Rückgange des Kolbens. 3) Das Nachrücken der Maschine bei zunehmender Lochtiefe. 4)

Das Zurückziehen der Maschine beim Bohrerwechsel oder bei vollendeter Lochtiefe.

Die Umsteuerung des Kolbens wird hier vom Kolben selbst aus bewerkstelligt. Mit dem

Arbeitscylinder A sind nämlich zwei kleine

Steuerungscylinder verbunden, in denen mit Steuerungskanälen versehene Kölbchen

spielen, wie dies aus dem Längenschnitte Fig. 17

ersichtlich ist. Die eine seitliche Bohrung o dient zur

Zuführung der Preſsluft aus dem Kasten R vor bezieh.

hinter den Arbeitskolben K, indem o in den achsialen Kanal des Kölbchens mündet, wodurch

die Verbindung zwischen dem Kasten R und dem

Arbeitscylinder A hergestellt ist. Die zweite seitliche

Bohrung mündet, wie die erste, an der Mantelfläche des Kölbchens und, da auch sie

mit der achsialen Bohrung communicirt, so bedingt eine gewisse Stellung des

Kölbchens wieder die Verbindung des Arbeitscylinders mit der freien Luft durch die

Kanäle i. Das Spiel des Arbeitskolbens und der

Steuerungskölbchen ist also folgendes: Bei der Bewegung des Kolbens in der Richtung

des Pfeiles stöſst sein vorderes Ende an das Kölbchen k

und hebt es in die Höhe, wodurch die achsiale Bohrung o

in Verbindung mit dem Kasten R gelangt und die

Preſsluft vor den Kolben K tritt; sie könnte ihn aber,

weil hinter dem Kolben sich auch gepreſste Luft befindet, nicht zurückbewegen, wenn

nicht gleichzeitig durch die Hebung des Kölbchens k das

Kölbchen k1 unter

Vermittlung des Doppelhebels h niedergedrückt worden

wäre, so daſs die Preſsluft hinter dem Kolben durch das Steuerungskölbchen und die

Oeffnung i ins Freie treten kann. Der Arbeitskolben

bewegt sich also entgegengesetzt wie der Pfeil: die Umsteuerung ist erzielt. Nach

vollendetem Rückgange stöſst der Arbeitskolben alsdann an das Kölbchen k1 und hebt es, während

der Hebel h gleichzeitig das Kölbchen k herabdrückt. Nun tritt die Preſsluft durch k1 ein, durch k aus, der Arbeitskolben geht nach vom und führt einen

Meiſselschlag aus. Kurz die Umsteuerung wird dadurch bewirkt, daſs abwechselnd die Preſsluft durch

ein Kölbchen eintritt, durch das andere austritt. Der Umsteuerungsmechanismus ist

jedenfalls sehr einfach und die Grundidee dieselbe wie bei der Schramm'schen Bohrmaschine.

Das Umsetzen des Bohrers beim Rückgange des Kolbens erfolgt auf die bekannte und

vielfach schon angewendete Art mittels Schlitz und Nase. Im schrägen Schlitze s der Kolbenstange spielt die Nase n (Fig. 16)

eines Sperrrades, das sich nur in der Richtung des Pfeiles links herum drehen kann,

während die Bewegung im entgegengesetzten Sinne durch die Sperrklinke ausgeschlossen

ist. Beim Rückgange des Kolbens wird daher das Sperrrad feststehen und die

Kolbenstange, mithin auch der Bohrer sich drehen. Die Gröſse der Drehung ist

abhängig von der Steilheit des Schlitzes.

Das Nachrücken der Maschine auf dem Rahmen, welcher an einem entsprechenden

Bohrgestelle befestigt ist, geschieht auf folgende Art. In der rückwärtigen Wand des

Arbeitscylinders ist die hohle Schubstange des Propulseurs befestigt. Diese Stange

ist hohl, weil durch dieselbe die Zuführung der Preſsluft zu dem Räume R und den Steuerungskölbchen erfolgt. An ihrem hinteren

Ende trägt die Schubstange einen Kolben, welcher zum Unterschiede vom Arbeitskolben

Propulseurkolben heiſsen mag. Die Schubstange mit ihrem Kolben spielt in einem

langen Cylinder, welcher mit dem Rahmen fest verbunden ist. Während der Arbeit

gelangt nun die Preſsluft aus der Leitung nach c, durch

die Propulseurstange in den Kasten B und aus diesem

durch die Steuerungskölbchen in den Arbeitscylinder. Zugleich drückt sie auch auf

die hintere ringförmige Fläche des Propulseurkolbens und schiebt ihn sammt seiner

Kolbenstange und dem fest mit letzterer verbundenen Arbeitscylinder vorwärts, wenn

das Bohrloch tiefer wird. Das Vorrücken wird durch einen einfachen Mechanismus

regulirt und kann nur beim Hingange des Kolbens unmittelbar vor dem Stoſse erfolgen.

Ist nämlich das Bohrloch beim Vorschreiten der Arbeit schlieſslich so tief geworden,

daſs das vordere Ende der Kolbenstange an die Knagge h1 stöſst, so wird dadurch der Bügel b, dessen Arme mit Sperrklinken versehen sind, aus der

Verzahnung des Gestelles gelöst, die Maschine kann sich um einen Zahn bezieh. um die

Zunahme der Bohrlochtiefe vorwärts bewegen. Beim Rückgange des Kolbens kann kein

Verrücken der Maschine mehr stattfinden, weil die Klinken des Bügels b sofort in die Zahnlücken zurückfallen und durch den

die Knagge h1 und den

Bügel b tragenden Hebelarm h2 niedergehalten werden, indem ein

Kölbchen h2 den anderen

Arm h3 des Hebels

beständig nach oben preſst. Der Raum unter dem Kölbchen ist zu dem Ende fortwährend

mit Preſsluft gefüllt. Damit aber ein Zurückgehen der einmal vorgerückten Maschine

während der Arbeit oder vielmehr ein Federn derselben in Folge des immer gröſser

werdenden Luftpolsters hinter dem Propulseurkolben nicht stattfinden kann, wird folgende Sperrung

angewendet. Im mittleren Theile des Rahmens befinden sich unterhalb desselben

ebenfalls zwei Zahnreihen. Die Propulseurstange trägt gleich hinter ihrer

Verschraubung mit dem Arbeitscylinder einen kleinen Cylinder, in welchem ein

Kölbchen k3 spielt.

Dieses Kölbchen trägt einen Bügel, welcher die hier viereckig geformte

Propulseurstange umfaſst. Die Bügelarme sind unten mit einer Querschiene verbunden,

deren zahnförmige Kante in die Zahnlücken des Rahmens eingreift. Der Bügel wird

fortwährend in der Höhe gehalten, da auch hier Preſsluft unter dem Kölbchen wirkt.

Das Vorrücken der Maschine ist in keiner Weise behindert, da die Zähne nach

vorwärts, also entgegengesetzt den oberen Zähnen gerichtet sind.

Das Zurückziehen der Maschine, was überhaupt und namentlich bei häufigem

Bohrerwechsel von gröſster Wichtigkeit ist, erfolgt sehr rasch und zwar ebenfalls

durch gepreſste Luft. Man sperrt bei H die Preſsluft ab

und öffnet den Hahn H1;

das Kölbchen k3 sinkt

und deshalb fällt auch die Querschiene aus den Zahnlücken und hindert nicht mehr das

Zurückgehen der hohlen Propulseurstange, welches durch den Druck der Luft auf die

vordere Ringfläche des Propulseurkolbens sofort erfolgt.

Die Arlberger Percussionsbohrmaschine unterscheidet sich von der alten Gottharder

Maschine, wie dieselbe in D. p. J. 1875 215 * 495 beschrieben ist, im Kurzen durch folgende

Einzelheiten: Die alte Bohrmaschine besaſs hinter dem Propulseur einen stehenden

Motor, durch welchen eine über der Bohrmaschine gelagerte Welle betrieben wurde, um

das Umsteuern des Arbeitscylinders und das Umsetzen des Bohrers zu bewerkstelligen.

Dieser Motor und die Transmissionswelle fehlen bei der neuen Construction ganz. Zum

Umsteuern war sodann ein Muschelschieber vorhanden, während dies jetzt durch den

Arbeitskolben selbst auf eine sehr einfache Art bewirkt wird. Das Vorrücken der

Maschine bei zunehmender Lochtiefe, das Zurückziehen derselben beim Bohrerwechsel

oder bei vollendeter Lochtiefe ist bei beiden Ausführungen gleich.

Diese beschriebene neue Stoſsbohrmaschine, mit welcher man an der Ostseite des

Arlbergtunnels gleich glänzende Resultate erzielt hat, wie mit der Brandt'schen Drehbohrmaschine (vgl. 1878 225 608. 1878 227 * 56) an der

Westseite, würde ohne Zweifel auch beim Bergbaue

vorzügliche Dienste leisten, namentlich dort, wo man oft lange Querschläge treiben

muſs.

Tafeln