| Titel: | Chaunier's Maschine zum Herstellen der Fischnetze. |

| Autor: | E. M. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 198 |

| Download: | XML |

Chaunier's Maschine zum Herstellen der

Fischnetze.

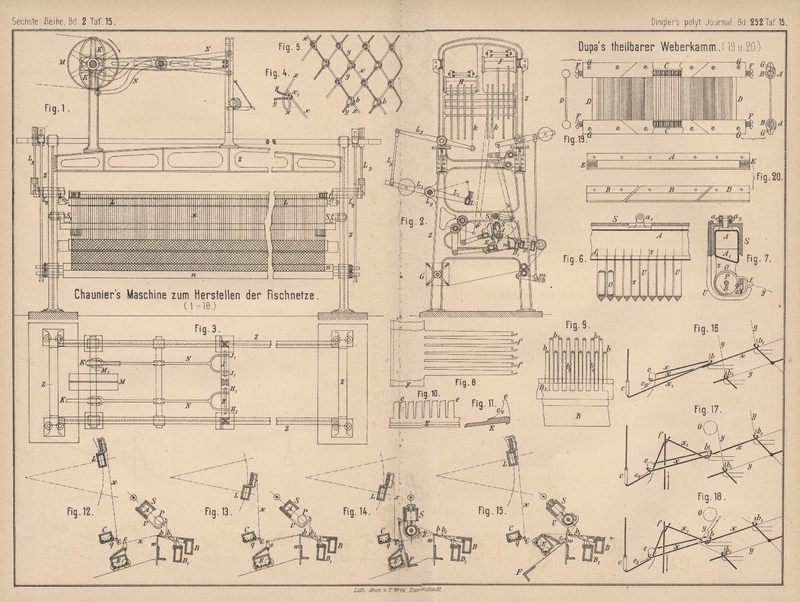

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 15.

Chaunier's Maschine zum Herstellen der Fischnetze.

Textabbildung Bd. 252, S. 198

Die vorliegende Maschine stellt das Netzwerk mechanisch mit rhombischen Maschen her

und der geschlungene Knoten ist, wie aus beistehender Skizze ersichtlich, dem durch

Hand geschlungenen Filetknoten ganz gleich, ebenso wie der Knoten, welcher die Jouannin'sche MaschineDiese Maschine war auf der Pariser Ausstellung 1867 in Betrieb zu sehen und

ist von Kick in D. p.

J. 1868 188 * 376

beschrieben. liefert. Sowohl bei Jouannin's, als auch bei Chaunier's Maschine

erfolgt die Netzbildung durch das Zusammenwirken zweier

Fadensysteme: Bei Jouannin faſst eine Hakennadel zuerst den von der Spule kommenden Faden, dreht ihn zu einer

Schlinge, ergreift durch diese Schlinge hindurch den zweiten Faden, dreht auch

diesen zu einer Schlinge und zieht diese dann so weit aus, daſs sie über die Spule

des ersten Fadens abgeworfen werden kann. Nach Chaunier

dagegen wird zuerst ein Faden durch einen Fadenführer um 2 Stifte herum geführt, ein

anderer Theil desselben Fadens hierauf von unten mittels einer Gabel durch die erste

Schlinge gehoben, so daſs ein Fach entsteht, durch welches die in einer Art

französischer Broschirlade gelagerte Spule des zweiten Fadensystemes hindurch

gestoſsen wird. Die Leistung der Maschine entspricht einer Tagesarbeit von 300

Fischern, indem sie gegen 3500 Maschen in der Minute macht. Ein Arbeiter genügt zur

Ueberwachung.

Die Figuren auf Tafel 15 sind – ausgenommen Fig. 16 bis

18 – dem Génie civil, 1883/4 Bd. 4 S. 274

entnommen und es stellen dar: Fig. 1 bis

3 Vorderansicht, Querschnitt und Grundriſs der Maschine mit der Anordnung

der hauptsächlichsten Theile der Jacquardmaschine. Die Fig. 6 bis

11 geben die bei der Bildung der Knoten zusammenwirkenden Werkzeuge im

Einzelnen an. Die schematischen Skizzen Fig. 12 bis

15 und Fig. 16 bis

18 veranschaulichen die Herstellung des Knotens in der richtigen

Aufeinanderfolge der Lagen der einzelnen Organe, welche zur Fertigstellung einer Maschenreihe nöthig sind.

Alle arbeitenden Theile finden ihre Lagerung an dem guſseisernen Gestelle Z (Fig. 1 bis

3). Die den Faden stützenden und führenden Organe werden durch die

Jacquardmaschine bewegt, welche aber doppelt ausgeführt

ist und abwechselnd wirkt. Die Antriebsriemenscheibe M

ist auf der oberen Welle M1 festgekeilt. Die beiden Messer H und J, welche die Platinen k

heben, sind in Rahmen H1, J1

gelagert, die im Gestelle gerade geführt und mittels Lenkstangen von den beiden

Hebeln N aus gehoben und gesenkt werden. Die Hebel N empfangen ihren abwechselnden Antrieb durch 2

Curvenscheiben K, welche um 180° gegen einander

verdreht auf der Welle M1 festgekeilt sind. Die Platinen k werden in

der üblichen Weise gegen die Messer angedrückt und erhalten ihre Ablenkung durch

verschiedene Hebel. Die Mechanismen für diese einzelnen Bewegungen, wie auch

verschiedene andere unwesentliche Bestandtheile sind der Deutlichkeit wegen in den

Zeichnungen weggelassen.

Die Figuren 6 und 7 zeigen

Längs- und Querschnitt der Schützenlade S und des

Kammes A. Die Schütze O

enthält die mit dem Schuſsfaden angefüllte Spule P, und zwar sind diese Schützen neben einander in die

um die Zapfen S1

schwingende Schützenlade S eingereiht. Die Spulen

können nur eine sehr geringe Höhe haben und sind deshalb von ziemlich groſsem

Durchmesser gemacht, so daſs sie immerhin eine beträchtliche Menge von Schuſsfaden

aufzunehmen im Stande sind. Die Spulen können sich frei im Inneren der Messingschütze O drehen; gegen die Innenfläche der Schütze wird jede

Spule durch eine Feder R gepreſst, welche dadurch die

Drehbewegung bremst und die Spannung des Schuſsfadens regelt, Der Schuſsfaden y verläſst die Spule, indem er durch einen in der

Schütze angebrachten Spalt geht; von da aus läuft er um eine kleine Spannrolle q mit vertikaler Drehachse; eine kleine Schraubenfeder

s, schwächer als R,

bestimmt deren Spannung. Der Hauptzweck dieser Spannrolle ist der, das Ablaufen des

Schusses während der Knotenbildung zu regeln und zu

verhindern, daſs der Faden vorn je schlaff wird. Von dieser Spannrolle aus geht der

Schuſs y durch ein Oehr oder einen Fadenführer t weiter. Die Schützen selbst sind in den eigentümlich

geformten Tragbügeln U untergebracht, welche von der

Lade S nach unten gehen und so viel Spielraum zwischen

sich lassen, daſs sie ein freies Hindurchgehen der Fäden x, die hier der Analogie halber Kettenfäden

genannt werden mögen, gestatten.

Auſser der schwingenden Bewegung der Lade S, an welcher

alle Schützen theilnehmen, haben diese noch eine geradlinige Hin- und Herschiebung

in der Längsrichtung der Lade. Diese letztere Bewegung wird ihnen durch den Kamm A mitgetheilt, dessen Hauptkörper aus einem Kupferrohre

A1 besteht und das

eben so lang ist wie die Lade S; dieselbe hat wegen der

Längsverschiebung der Spulen um eine Theilung hin und zurück einen Spulen träger

mehr, als die Anzahl der Spulen beträgt. Quer in dieses Rohr At sind eben so viel Zähne oder

Stahlzungen z eingesetzt, als Schützenträger vorhanden

sind; dieselben bewirken die Längsverschiebung der Schützen. Die Längsbewegung des

Kammes wird durch eine Platine des Jacquardmechanismus eingeleitet; dabei

erleichtern kleine Rollen a1, a2 (Fig.

6 und 7) die

Beweglichkeit.

An zwei anderen Prismen B und B1 (Fig. 2 und

9), den Knotenprismen, sind Finger b2 angebracht, welche

an ihren vorderen Enden senkrechte Stifte – die Spitzen b und b1

– tragen, um welche herum die Knotenbildung stattfindet

und welche die fertigen Knoten vorübergehend tragen. Die Anzahl der Spitzen b und b1 auf jedem Prisma ist

gleich der Anzahl der Kettenfäden. Es erhalten die beiden Prismen ebenfalls zwei

abwechselnde Bewegungen, eine Quer- und eine Längsbewegung, welche wiederum vom

Jacquardmechanismus ausgehen. Die Gröſse der Maschen

wird durch die Entfernung zwischen den Spitzen b, b1 bestimmt, und zwar genügt bloſs die Aenderung

dieser Entfernung, um eine andere Maschengröſse zu erzielen; es kann dieselbe bei

der vorliegenden Maschine zwischen 15 und 60mm

betragen.

Die Kettenfäden x sind auf gebremsten Spulen

aufgewickelt, welche neben einander auf ein Prisma L

(Fig. 1, 2, 12 bis 15)

aufgesteckt sind. Das Prisma ist an den äuſseren Enden der Hebel L1 angebracht, welche

um die Achse L2

schwingen, eine Bewegung, welche wiederum vom Jacquard mittels der Hebel L3 veranlaſst wird

(vgl. Fig. 2). Von den Spulen laufen die Kettenfäden durch Fadenführer c (Fig. 12 bis

15), d. s. Stahlröhrchen, welche durch die Platte q mit dem Fadenführerprisma C fest verbunden

sind. Die Aufgabe dieses Prismas besteht darin, den Abzug der Kettenfaden zu

bewirken und dann dieselben zu führen. C läuft zu

diesem Zwecke auch wieder auf kleinen Rollen und erhält auſser der schwingenden

Querbewegung ebenfalls eine geringe Längsverschiebung, so daſs die Kettenfäden um

die Haken e und die Stifte b,

b1 herumgeschlungen werden. Die

Schwingungsweite des Spulenprismas L ist gleich der

Länge des zur Bildung einer Masche nöthigen Fadens. Der leichten Beweglichkeit

halber ist das Gewicht des Prismas durch Gegengewichte ausgeglichen.

Die Figuren 10 und 11 geben

einen Theil des sogen. Hakenprismas E wieder. Dasselbe

trägt eben so viel Haken e, als Fadenführerröhrchen c vorhanden sind, und ist ebenfalls mit Laufröllchen

versehen, mit denen es auf Bahnen läuft; es erhält wieder zwei Bewegungen, ähnlich

wie die früher erwähnten Hilfswerkzeuge. Die Haken e

ziehen die Kettenfäden x zu Schlingen aus, durch welche

die von unten kommenden Finger f (Fig. 8)

einen weiteren Theil der Kette hindurch heben, der sich dann mit dem Schusse in der

weiter unten angegebenen Weise kreuzt. Dem Prisma F mit

den Fingern f wird deshalb auſser einer Querbewegung,

welche ihm gestattet, das Hakenprisma zu begleiten, nicht nur eine Längsbewegung,

sondern auch noch eine Verschiebung in vertikalem Sinne zu Theil. Die Kettenfäden

werden auſserdem noch einmal zwischen den Knotenprismen B und den Haken e durch eine mit Einschnitten

w versehene vertikale Platte unterstützt.

Die zur Bildung einer Maschenreihe nöthigen Bewegungen

und die dabei auftretenden Verschlingungen sind in Fig. 12 bis

18 dargestellt: Fig. 12

zeigt die Anfangslage der hauptsächlichsten Organe beim Beginne einer neuen

Maschenreihe; die Fäden x gehen von den Stiften b1 aus und werden durch

die Führerröhrchen c an dem Stifte b vorbei um die Haken e

herumgeführt; die letzte Bindungsstelle mit dem Schusse y ist bei dem benachbarten Stifte b1, wo sich die eben gebildete Maschenreihe noch

befindet. Die Lieferung der nöthigen Kettenlänge erfolgt durch den früher

angedeuteten Niedergang des Hebels L1. Die Kettenfaden x

werden, nachdem sie um die Haken e herumgeführt sind,

noch durch die Führerröhrchen c um die Stifte b herumgeschlungen. Durch die hierbei entstehende

Anspannung wird die Schleife an den curvenförmig gestalteten Hinterflächen e2 der Haken e in die Höhe gezogen, bis sie an den Knöpfchen ihre

Stützung finden (vgl. Fig. 13 und

16).

Hierauf verschieben sich die Finger f längs des Prismas

F, fassen dadurch den tiefer liegenden Faden x1, bringen ihn unter

die Mitte der von den Fäden x gebildeten Schleife und

gehen dann mitsammt dem Faden x1 in die Höhe (vgl. Fig. 17),

so daſs ein Fach entsteht, durch welches nun die Schützen O mit dem Schuſsfaden hindurch geschoben werden. Es senkt sich nämlich

die Lade S (Fig. 14),

die Federn z schieben die Schützen O um eine Theilung nach hinten, so daſs, wenn nun die

Lade S und damit die Schützen O in die Höhe gehen, die Fäden y durch die

Fäden x1, die zwischen

Feder und Spule hindurch schlüpfen können, gebunden sind (vgl. Fig. 18).

Gehen nun die Finger f zurück und lassen sie damit die

Fäden x1 frei, so wird,

da alsbald auch die Haken e die Schlingen x abwerfen (vgl. Fig. 15),

bei dem darauf folgenden Aufwärtssteigen des Hebels L1 ein Straff ziehen der Kettenfäden

eintreten, somit ein Knoten gebildet, wie er in Fig. 4 in

etwas gelockertem Zustande dargestellt ist, während Fig. 5 ein

Stück des auf dieser Maschine gefertigten Netzes wiedergibt.

Die Knoten sind jetzt an den Stiften b gebildet worden

und werden auch durch diese Spitzen festgehalten; b und

b1 vertauschen vor

Bildung der nächsten Maschenreihe ihre Rolle; das Knotenprisma B1 und damit die Stifte

b1 gehen nach unten

und es streifen sich dadurch die fertigen Maschen ab; B1 und b1 steigen dann nach innen aufwärts, während b nach auſsen geschoben wird. Gleichzeitig mit diesem

Platzwechsel der Knotenprismen B und B1 wirkt ein Hebel m (Fig. 2) auf

ein Sperrrad, welches das mit Kautschuk überzogene Walzenpaar n um einen dem fertig gewordenen Netzwerke

entsprechenden Bogen dreht. Die fertige Waare wird auf dem Zeugbaume G aufgewickelt.

Alle wirkenden Theile kehren in ihre Anfangslage zurück, auch die Schützen, welche

also bei der Bildung einer jeden Maschenreihe einmal von links nach rechts und

einmal von rechts nach links gestoſsen worden sind. Die zuletzt gebildete

Maschenreihe in Fig. 5

befindet sich bei b.

Die erzeugten Netze sind zum Fischfange, zum Schütze von Gewächsen gegen Vögel u.

dgl. verwendbar.

E. M.

Tafeln