| Titel: | Neuere Apparate zur Herstellung von Poudrette. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 209 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zur Herstellung von

Poudrette.

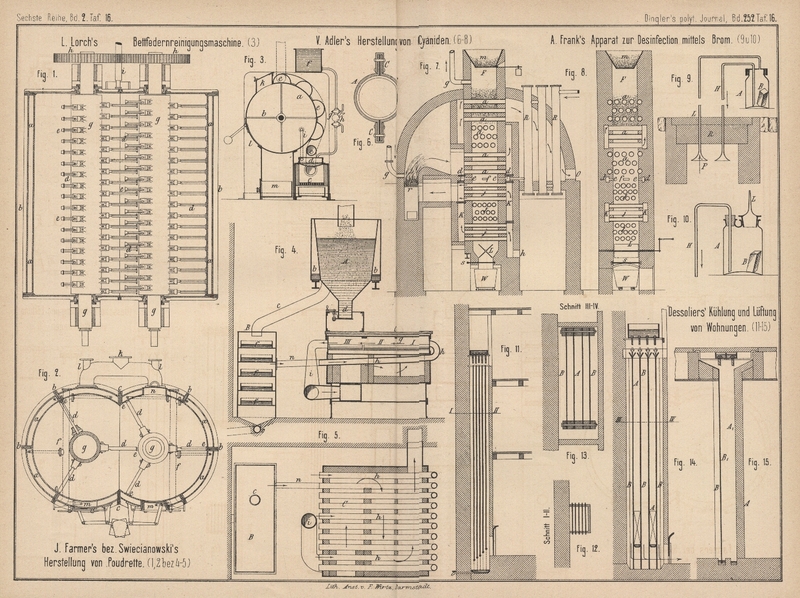

Patentklasse 16. Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Neuere Apparate zur Herstellung von Poudrette.

L. de

Soulages in Paris (* D. R. P. Nr. 22114 vom 22. Juni 1882) beschreibt einen

Apparat zur Verwandlung von Latrinenstoffen in Dünger. Die Patentschrift zeichnet sich durch mehrere

sehr unwahrscheinliche Behauptungen aus.

Der für gleichen Zweck bestimmte Apparat von J. Farmer in

Salford, England (* D. R. P. Nr.

23257 vom 9. December 1882) besteht aus 2 Cylindern, von denen bei jedem

etwa ein Drittel des Umfanges fehlt (Fig. 1 und

2 Taf. 16) und welche an diesen offenen Seiten, mit den Flanschen c an einander grenzend, einen einzigen Zwillingskörper

von Guſseisen bilden, der aus Segmenten a mit Flanschen

b zusammengeschraubt ist. Diese Segmente sind hohl

und dienen als Dampfmantel. Zum Einlasse des Dampfes dienen die Rohre f, von welchen Zweigrohre nach jedem Abschnitte des

Mantels führen, um denselben mit Dampf zu speisen. Die Thüren m dienen zum Ablassen des erhaltenen Düngerpulvers, das

Mannloch n zum Reinigen des Cylinders und durch die

Rohre l werden die zu verarbeitenden Stoffe aufgegeben;

mittels des Rohres k werden die gebildeten Gase und

Dämpfe abgesaugt.

In beiden Hälften des Zwillingscylinders drehen sich die hohlen, mit in einander

greifenden Schlägern d versehenen Achsen g, von der Welle i aus

durch die Zahnräder h in entgegengesetzter Richtung

getrieben. Die Enden der Schläger sind mit Kratzern e

versehen, welche so gesetzt sind, daſs bei einer Umdrehung der Welle die ganze

innere, mit Dampf geheizte Wand des Zwillingscylinders sauber abgeschabt und keine

die Trocknung und Verdampfung der halbflüssigen Massen verhindernden Knollen und

Klumpen sich an diese Wand ansetzen können. Zur gröſseren Beförderung der

Verdunstung im Inneren wird Dampf in die hohlen Achsen geleitet, um die Rohstoffe

während ihrer Verarbeitung durch die Schläger zu erhitzen und auszutrocknen.

J.

Swiecianowski in Warschau (* D. R. P. Nr. 23720 vom 13. Januar 1883) will die Fäcalien

am Orte ihrer Erzeugung sofort zur Trockne verdampfen

und daher den in Fig. 4 und

5 Taf. 16 gezeichneten Apparat direkt unter dem Sitzbrette anbringen

(vgl. 1883 249 * 372). Der Apparat besteht im

Wesentlichen aus dem die Fäcalgruben ersetzenden Sammelbehälter A, dem Filtergefäſse B und

dem Ofen C. Das Sammelgefäſs besteht aus zwei

concentrisch angeordneten Gefäſsen, von denen das innere an seinen Wandungen

durchlöchert ist, damit der flüssige Theil seines Inhaltes (Urin) durchlaufen und in

den Raum b gelangen kann, während die festen

Bestandtheile (Koth) zurückbleiben und durch den Rohransatz d, welcher durch einen Schieber oder in sonst passender Weise verschlossen

wird, dem Ofen zugeführt werden. Der Urin wird aus dem Räume b durch das Rohr c in das verschlossene

Filtergefäſs B und in diesem der Reihe nach durch die

Filter f geleitet. Die letzteren sind mit Torfpulver

gefüllt und entziehen dem Urin auf seinem Wege durch dieselben seinen Gehalt an

Ammoniak und Salzen, so daſs derselbe geruchlos durch Rohr o abflieſst. Sobald sich im Behälter A eine

genügende Menge von Fäcalien angesammelt bat, wird in dem Ofen C ein Feuer zur Hervorbringung einer geeigneten

Ventilation angezündet. Alsdann werden aus dem Rohransatze d die Pfannen I bis III eine nach der anderen gefüllt und wird der Deckel g des Ofens geschlossen; nunmehr findet eine

Luftbewegung in der Richtung der Pfeile in der Weise statt, daſs durch das Rohr n Luft und Gase von den Filtern f abgesaugt, durch die Rohre h aber frische

Luft über die Pfannen in den Trockenraum tritt und von hier, im Vereine mit den sich

beim Verdampfen bildenden Gasen und der Feuchtigkeit durch das Rohr i unter den Rost geführt, zur Verbrennung gelangt,

bezieh. durch den Schornstein abgeführt wird.

Milczewski bemerkt in der Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege, 1884 S. 83 mit

Recht, derartige Versuche zur Herstellung von Fäcaldünger hätten einen praktischen

Erfolg für die Dauer nicht zu erwarten. (Vgl. Ferd. Fischer: Die menschlichen Abfallstoffe, 1882 S.

76.)

Tafeln