| Titel: | Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 228 |

| Download: | XML |

Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen.

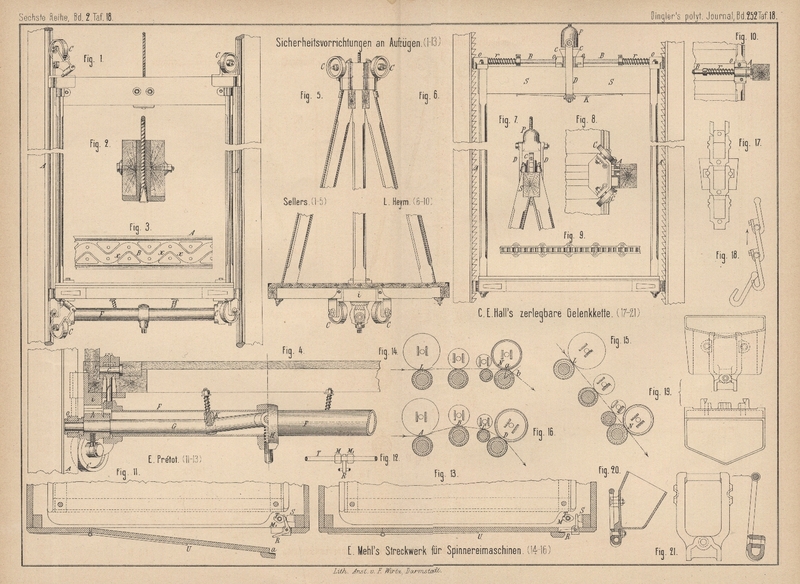

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Sicherheitsvorrichtungen an Aufzügen.

Die nachfolgenden drei dem Bulletin de Mulhouse, 1884 S.

26 und 42 entnommenen Sicherheitsvorrichtungen für Aufzüge betreffen zwei

Fangvorrichtungen und einen Sicherheits-Thürverschluſs.

Bei der Fangvorrichtung, System Sellers (Fig. 1 bis

5 Taf. 18), wird nach Ueberschreitung einer bestimmten

Niedergangsgeschwindigkeit die Bewegung eines pendelnden, mit dem Fahrstuhle

verbundenen Körpers verhindert und hierdurch der Fahrstuhl selbst gefangen. Der

letztere ist mit 8 schräg stehenden Rollen C an den

entsprechend schräg gehobelten Seitenflächen der Schienen A

geführt, welche mit einer schlangenförmig laufenden Spur B versehen sind (vgl. Fig. 3).

Unterhalb des Fahrstuhlbodens hängt an den Bolzen c

(Fig. 4) mit den kurzen Gelenkstangen f ein

Rohr F, in welchem sich der Doppelhebel G befindet, der an seinen Enden die Zahnbogen h und die kleinen, mit Kautschuk belegten Messingrollen

o trägt; letztere greifen in die schlangenförmige

Spur B der Schienen A ein.

Bei normaler Geschwindigkeit des Fahrstuhles schwingt nun vermöge dieser Anordnung

das Rohr F hin und her. Sobald aber die

Fallgeschwindigkeit das zulässige Maſs durch irgend einen Umstand überschreitet,

können die Rollen o in der Spur B dieser Bewegung nicht mehr folgen; sie stoſsen sich an den geraden

Seiten x derselben und es wird dadurch der Doppelhebel

G um die festen Knaggen K gedreht, indem die in der Mitte befindliche Feder H zusammengedrückt wird, bis die Zähne des Zahnbogens

h in die am Fahrstuhle feste Verzahnung i eingreifen. Die Schwingung von F ist dann vollständig gehindert und der Fahrstuhl

festgehalten. Die Vorrichtung wirkt schon bei 0m,08 secundlicher Fallgeschwindigkeit.

Durch langsames Anziehen des Fahrstuhles nach oben wird derselbe wieder frei. Fig.

2 zeigt die Befestigung des Seiles in dem oberen Querbalken des

Fahrstuhles.

Die von Lothar Heym in Leipzig zur Ausführung gebrachte,

in Fig. 6 bis 10 Taf. 18

dargestellte Fangvorrichtung mit Klinken-Zahnstangen

ist nur für leichtere Fahrstühle zu gebrauchen. Der

Fahrstuhl wird an den beiden Zahnstangen A durch

Gleitbacken o geführt. In den letzteren und den Backen

o1 führen sich auch

die vorn zugespitzten Stangen B, welche durch die

Federn r immer nach innen zur Anlage an die Keile c gedrückt werden. Das Tragseil des Stuhles ist an dem

Gewichte P befestigt, welches mit dem den oberen

Querbalken S umgreifenden Bügel D verbunden ist. Unterhalb des Balkens S

liegt zwischen dem Bügel D die Blattfeder K. Bei etwa eintretendem Seilbruche kann nun diese

Feder K den Bügel D nach

unten ziehen und dadurch schlägt das Gewicht P auf die

Keile o1 und treibt die

Stangen B nach auſsen, daſs dieselben in die

Zahnstangen A treten und den Fahrstuhl festhalten.

Bei dem in Fig. 11 bis

13 Taf. 18 veranschaulichten Sicherheitsthürverschlusse für Aufzüge der Firma Schlumberger Sohn und Comp. in Mülhausen nach Angaben ihres Ingenieurs E. Prétot kann der Betrieb des Aufzuges nur

stattfinden, wenn die Ladeöffnungen des Fahrschachtes durch ihre Thüren oder

Schutzgitter verschlossen sind. Die aus Schmiedeisenrohr bestehende Ausrückstange

T trägt für jede Ladeöffnung zwei Stellringe M und M1 (Fig. 12),

zwischen welche, wenn sich die Stange T in der Stellung

für den Stillstand des Fahrstuhles befindet, der eine Arm des Winkelhebels R, durch die hinter ihm befindliche Blattfeder S vorgedrückt, treten kann. Es ist dies jedoch nur

möglich, wenn der andere Arm des Winkelhebels R,

welcher sich gegen die Leiste a der Verschluſsthür

U legt, frei, wenn also die Thür geöffnet ist. Es wird

demnach die Ausrückstange T nicht verschoben und der

Fahrstuhl in Gang gesetzt werden können, wenn nicht vorher durch Schluſs der Thür

U und Verriegelung derselben der Winkelhebel R aus dem Zwischenräume der Stellringe M und M1 gebracht worden ist. Die Fig. 11

zeigt die Stellung bei nicht geschlossener und verriegelter Thür, Fig. 13 bei

geschlossener Thür U.

G. R.

Tafeln