| Titel: | Herstellung von Kokes, Theer und Ammoniak. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 253 |

| Download: | XML |

Herstellung von Kokes, Theer und Ammoniak.

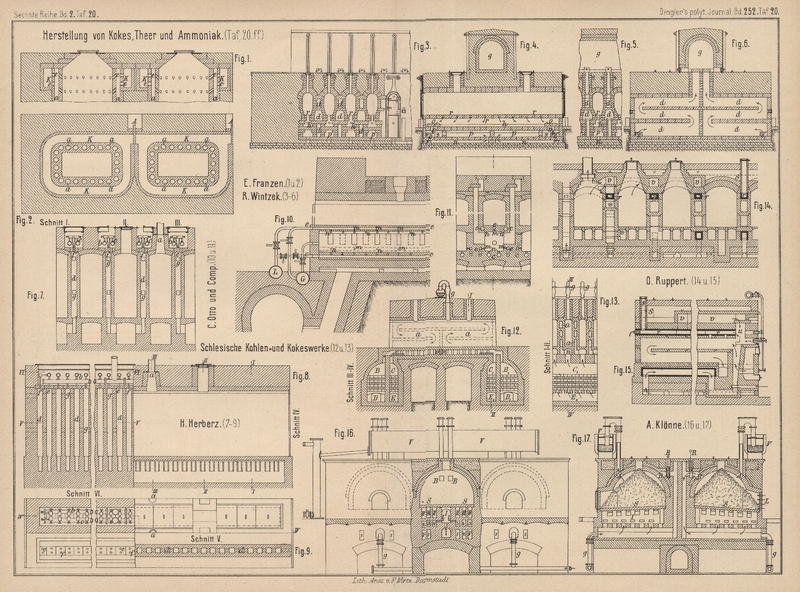

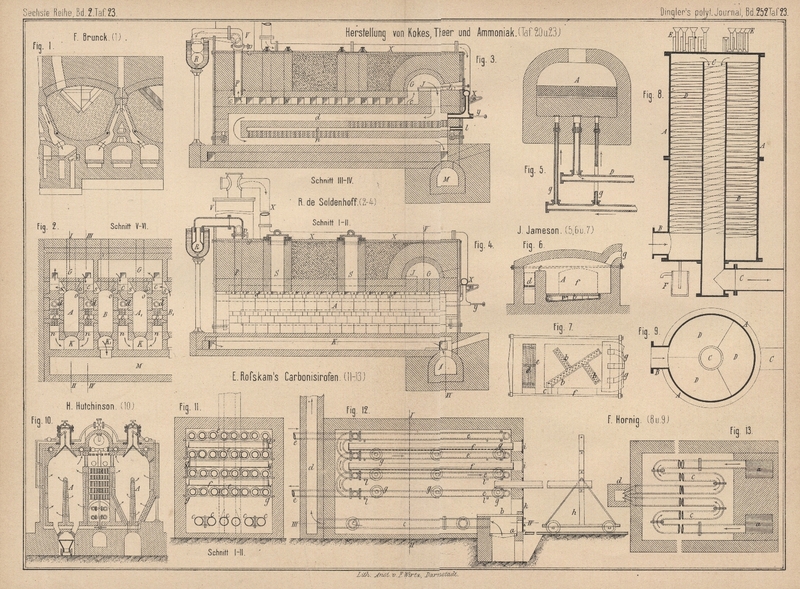

Patentklasse 10. Mit Abbildungen auf Tafel 20 und 23.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 250 S. 521 und Bd.

252 S. 36.)

Herstellung von Kokes, Theer und Ammoniak.

E.

Franzen in Angleur, Belgien (* D. R. P. Zusatz Nr. 24279 vom 10. März 1883) bringt, um bei

Schacht-Kokesöfen (vgl. 1883 250 * 462) nach Belieben über die Abhitze verfügen zu können, im oberen

Theile derselben einen

zweiten Mischungskanal K (Fig. 1 und

2 Taf. 20) an. Mit diesen stehen alle Verbrennungskammern durch Züge e in Verbindung. Indem man nun den unteren Schieber

schlieſst und den Schieber A eines Ofens öffnet, zwingt

man die Abhitze dieses Ofens, durch die Verbrennungskammern a eines Nachbarofens, welcher beispielsweise eine Abkühlung erlitten haben

sollte, zu ziehen.

Bei dem Kokesofen von R. Wintzek in

Friedenshütte bei Morgenroth (* D. R.

P. Zusatz 26131 vom 20. Januar 1883) treten, wie aus den

Vertikalschnitten durch die Füllschächte Fig. 3 und

4 bezieh. durch die Gaskanäle Fig. 5 und

6 Taf. 20 ersichtlich ist, die bei der Verkokung entwickelten Gase durch

Spalten r der Ofensohle in den Kanal h, von hier, nach Entfernung der Schieber o durch Oeffnungen v in

den Raum s, dann durch die Oeffnungen e in Horizontalzüge d, um

durch letztere in den gemeinschaftlichen Sammelkanal g

zu gelangen. Gleichzeitig wird in den Raum s

Verbrennungsluft eingeführt, welche in den Kanälen n

und p vorgewärmt ist.

Um bei Kokesofen nicht allein die Luft an den

verschiedensten Stellen des Sohlkanales zur Verbrennung der Gase einführen, sondern

auch die Gase selbst an die verschiedenen Stellen hinleiten und deren Zutritt von

auſsen reguliren zu können, soll nach C. Otto und Comp.

in Dahlhausen a. d. Ruhr (* D. R. P. Zusatz Nr. 24586 vom 23. Februar 1883, vgl.

1883 250 521) das Gas durch eine Rohrleitung G (Fig. 10 und

11 Taf. 20) vor den Oefen hergeführt werden, bei den einzelnen Kokesofen

in die Kanäle e münden und aus diesen durch die

Oeffnungen m in den Sohlkanal treten. Die Luft wird

durch die Rohrleitung L vor den Oefen hergeführt,

mündet bei den einzelnen Kokesofen in die Kanäle c und

tritt aus diesen durch die Oeffnungen n in den

Sohlkanal. Im Gaskanale treten also Gas und Luft zusammen und verbrennen dort.

Bei den Regenerativ-Kokesofen der Schlesischen Kohlen- und Kokeswerke in

Gottesberg (* D. R. P. Nr. 25825 vom

6. Mai 1883) werden die Gase durch die Rohre g (Fig. 12 und

13 Taf. 20) zu einer Condensationsvorrichtung angesaugt, in welcher der

Theer und das Ammoniakwasser sich verdichten, und dann zu den Kokesofen zurückgeführt,

um je nach der Stellung des zwischen Kokesofen und Schornstein befindlichen

Klappenverschlusses durch E1 oder durch E einzutreten. Steht die Klappe

so, daſs der Eintritt des Gases bei E1 erfolgt, so tritt auch die Luft bei D1 ein. Das Gas geht

durch den beim letzten Wechsel erhitzten Regenerator C1, die Luft durch den ebenfalls vorher

erhitzten Regenerator B1. Unter der Sohle n treten Gas und Luft

zusammen und verbrennen dort sowie auf dem weiteren Wege in den Seitenwänden a und unter der Sohle v;

es ziehen die verbrannten heiſsen Gase alsdann durch die Regeneratoren C und B und von da durch

die Kanäle E und D zum

Schornsteine. Die Gittersteine der Regeneratoren C und

B werden durch die durchströmenden heiſsen

Verbrennungsproducte hoch erhitzt und, wenn nunmehr nach einer bestimmten Zeit die Klappe umgestellt

wird, so erfolgt der umgekehrte Weg. Das aus den Condensationsapparaten kommende,

von Theer und Ammoniak befreite Gas tritt alsdann bei E

ein, die Luft bei 2), worauf das Gas den umgekehrten Weg wie vorher geht.

Nach einem ferneren Vorschlage derselben Werke (D. R. P. Zusatz Nr. 26 421 vom 7. Mai

1883) soll es unter Umständen angemessener sein, daſs nur die Verbrennungsluft

vorgewärmt wird, während das Gas ohne Vorwärmung in die Heizräume der Kokesöfen

einströmt oder eingeblasen wird.

Bei den Kokesöfen mit Gewinnung der Nebenproducte von

O.

Ruppert in Gelsenkirchen (* D. R. P. Nr. 24404 vom 17. Januar 1883) liegt in dem

Widerlager der Ofenwände ein Kanal r (Fig. 14 und

15 Taf. 20), in welchen bei s oder f Luft eintreten kann. Bei u tritt die in diesem Rohre erhitzte Luft in den Gasstrom ein; bei z kann frische, kalte Luft zugelassen werden. Anstatt

der kleinen Luftzuführungsschächte s an jedem Ofen kann

auch an jedem Stirnpfeiler einer Batterie ein groſser gemeinschaftlicher Luftschacht

angeordnet sein, welcher mit r durch den über alle

Oefen hinlaufenden, in der Zeichnung punktirten Kanal S

in Verbindung steht. Der Kanal r dient gleichzeitig

dazu, den oberen Theil des Ofens und bei sehr langen Oefen den dann anzulegenden

Kanal v zur Abführung der Gase zu kühlen, damit nur

geringe Zersetzungen der entwickelten Gase entstehen. Zur Vermeidung nicht

controlirbarer Luft- und Gasmischungen und daraus entstehender unzweckmäſsiger

Verbrennung an ungünstigen Stellen werden die Heiſsluftzuführungen r als Rohre aus langen Stücken angeordnet und zwischen

Mauerwerk eingelegt, so daſs nirgends Verbindungen zwischen Ofen oder Gaskanal und

dem Luftkanale bei Erweiterung von Fugen entstehen können und die Luft nur da in das

Gas austreten kann, wo sie soll.

Nach H.

Herberz in Langendreer (* D. R. P. Nr. 25526 vom 26. Juni 1883) werden die Gase aus

dem Gewölbe des Ofens bei a (Fig. 7 bis

9 Taf. 20) abgesaugt, den Condensationsapparaten zugeführt und nach

Abscheidung von Theer und Ammoniak durch Röhren c bei

f in die senkrechten Züge d der Oefen geleitet. Die zum Verbrennen der Gase nöthige Luft wird kalt

oder erwärmt ebenfalls durch Röhren b bei c in die einzelnen Vertikalzüge geleitet und durch

Absperrvorrichtungen, welche an jedem einzelnen oder an Gruppen derselben angebracht

sind, die Zuführung von Gas und Luft regulirt. Um diese Zuführung unter allen

Umständen gegen die Einwirkung von Wind und Wetter sicher zu stellen, sowie zum

Zwecke der Erhöhung der Verbrennungstemperatur sollen Gas und Luft durch starken Zug

eines Kamins angesaugt oder unter Druck zugeleitet werden. Zur Verhütung von

explosiven Gasgemengen in den Zügen werden dieselben durch einen oder mehrere

Querkanäle g mit einander in Verbindung gesetzt. Durch

die Querkanäle erfolgt bei Inbetriebsetzung der Oefen die Entzündung der Gase.

Die abgekühlten, enttheerten Gase reichen in vielen Fällen zur Heizung der Kokesöfen

nicht aus und es ist deshalb erforderlich, unter Umständen den Destillationsgasen

als Beihilfe noch Gase zuzuführen, welche in besonderen Gasentwicklern erzeugt

werden. Auch kann der Fall eintreten, daſs es vorzuziehen ist, die Gase der

Kokesöfen zu anderen Zwecken als zur Heizung derselben zu verwenden und dann die

Kokesöfen durch besondere Gase zu heizen.

Nach A.

Klönne in Dortmund (* D. R. P. Nr. 25673 vom 2. Mai 1883) wird der Kokesöfen

gefüllt und die Sohle S (Fig. 16 und

17 Taf. 20) durch bereits von Theer und Ammoniak befreite Gase, welche

durch Rohr g zutreten, geheizt. Die Gase steigen

aufwärts und treten durch die Oeffnung A in eine

Vorlage V, nachdem der zweite Ausgang B geschlossen ist (1. Periode). Wenn so Theer und

Ammoniak möglichst ausgetrieben ist, wird der Schieber R, welcher das Innere des Kokesofens mit den Zügen der Sohle und

Seitenwand verbindet, geöffnet und dann zum Zwecke der direkten Verkokung bei L Luft in den Ofen gelassen. Die Verkokung fährt nun

von oben nach unten fort (2. Periode). Die erzeugten halb verbrannten Gase ziehen

durch die Oeffnung B ab, werden durch zugeführte Luft,

welche in Kanälen 1 bis 5

vorgewärmt bei l eintritt, vollständig verbrannt und

treten in dieselben Kanäle I bis IV und V, welche in der

ersten Periode mit den von Theer und Ammoniak befreiten Leucht- oder Generatorgasen

geheizt waren. Die noch vorhandenen Leucht- oder Generatorgase werden hierbei

entweder abgestellt, oder vereinigen sich mit den Kokesheizgasen, indem sie die

Temperatur steigern und folglich die Vergasungszeit abkürzen.

(Schluſs folgt.)