| Titel: | Die Wasserhaltungs-Anlage der Grube Bindweide bei Steinebach. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 265 |

| Download: | XML |

Die Wasserhaltungs-Anlage der Grube Bindweide bei

Steinebach.

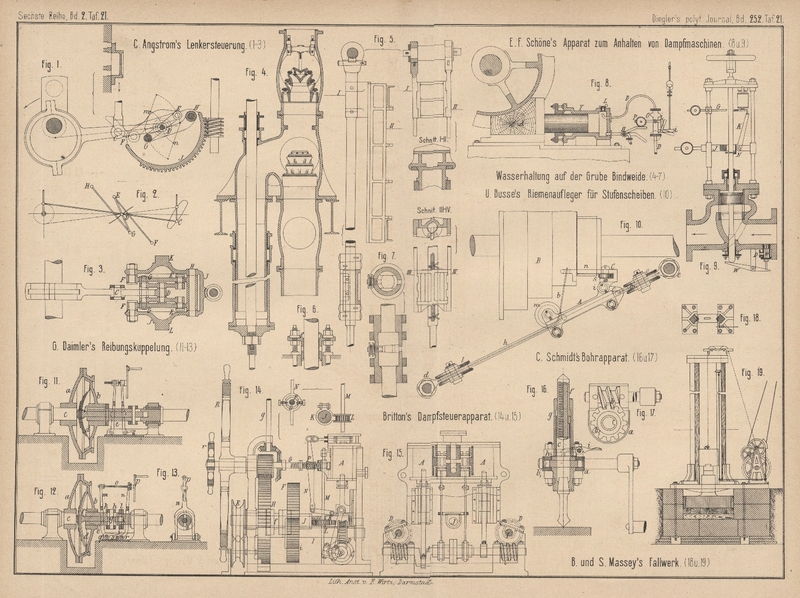

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Die Wasserhaltungs-Anlage der Grube Bindweide bei

Steinebach.

Th. Peters berichtet in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 S. 587 eingehend über

die Tiefbauanlage der Grube Bindweide bei Steinebach, aus welcher Abhandlung die

nachstehenden Einzelheiten über die zur Anwendung gekommenen Pumpen und Gestänge

entnommen sind.

Die Grube Bindweide war, bis vor Kurzem nur durch

Stollen gelöst und man entschloſs sich im J. 1881, nachdem die Gangmittel abgebaut

waren, zu einer Tiefbauanlage. In Folge der Oberflächenbeschaffenheit des Bodens

sind die Wasserzuflüsse in der Grube sehr stark und oft sehr rasch schwankend. Aus

diesem Grunde hat man für die Wasserhaltungsanlage das Kley'sche Maschinensystem (vgl. 1881 242 1.

1882 243 * 349) gewählt, welches eine möglichst groſse

Veränderlichkeit der Leistung gestattet. Die maschinellen Einrichtungen wurden auf

Grund sorgfältiger Ermittelungen der den einzelnen Gangmitteln der Grube zusitzenden

und durch die vorhandenen Stollen abflieſsenden Wassermengen entworfen. Der Schacht

hat von der Hängebank bis zur Sohle des Herkulesstollens eine Teufe von 50m und bis zur Sohle des tiefen Bindweider-Stollens

eine Teufe von 86m; unter dieser Sohle ist der

Schacht einstweilen auf 57m abgeteuft worden. Die

Tiefbausohlen sollen von 50 zu 50m unter einander

abgesetzt werden. Die Wasserhaltungsmaschine wurde zunächst für 4 Tiefbausohlen,

d.h. für eine Gesammtteufe von 200m unter der

tiefen Stollensohle berechnet. Die von den Pumpen gehobenen Wasser sollen auf der

Sohle des tiefen Stollens ausgegossen werden. Für die einzelnen Tiefbausohlen wurden

die minutlichen Wassermengen nach Beobachtung der Zuflüsse folgendermaſsen

angenommen: Für die 1. Tiefbausohle 2cbm,82,

gleich der bei Fluthzeiten beobachteten, dem tiefen Bindweider Stollen zuflieſsenden

gröſsten Wassermenge; für die 2. Sohle 2cbm,50,

für die 3. und 4. Sohle 2cbm,25.

Die mittlere Kolbengeschwindigkeit der Pumpen wurde mit 0m,75 in der Secunde angenommen, so daſs sich die Kolbendurchmesser der

Pumpen bei einem Füllungsgrade von 0,95 zu 0,42 bezieh. 0,40 und 0m,37 ergeben. Die Wasserhaltungsmaschine wurde für

die obigen Wassermengen und für eine Geschwindigkeit des Dampfkolbens von ebenfalls

0m,75 in der Secunde als eine

Eincylinder-Auspuffmaschine berechnet. Unter Annahme einer Eintrittsspannung von

7at absolut, einer 4 fachen Expansion, starker

Compression und eines Wirkungsgrades von 70 Proc. (Maschine und Pumpen zusammen)

wurde der Kolbendurchmesser mit 0m,90 bestimmt.

Der Hub der Maschine und der Pumpen wurde doppelt so groſs, nämlich zu 1m,8, gewählt. Bei der angenommenen Geschwindigkeit von 0m,75 ergeben sich hiernach ohne Hubpausen 12,5

Umdrehungen in der Minute.

Mit Rücksicht auf die in der nächsten Betriebsperiode zu erwartenden Vortheile hat

man sich für lauter Hubsätze entschlossen; das Pumpengestänge wird allenthalben auf

Zug beansprucht. Als ein wesentlicher Nachtheil der Mönchskolben-Hubpumpen älterer

Einrichtung muſs insbesondere die hängende Stopfbüchse bezeichnet werden, welche

meist schwer zugänglich ist und bei nur etwas sandigem Wasser immer Veranlassung zu

Betriebsstörungen gibt. Dieser Uebelstand ist bei der Bindweider Anlage durch

Anwendung der ebenfalls von Kley herrührenden Anordnung

der Hubpumpen (Fig. 4 Taf.

21) vermieden, indem hier der Mönchskolben durch einen Stopfbüchsen-Rohrkolben

ersetzt ist. Die Pumpe hat ein nach abwärts hängendes Rohr, über welches sich ein

unten geschlossenes, mit dem durchgehenden Gestänge verbundenes Stopfbüchsenrohr

auf- und abbewegt. Der Schlamm, welcher sich mit der Zeit im Kolbenrohre absetzt,

kann durch Abschrauben des Bodens leicht entfernt werden. Die Wände der Pumpen sind

durchwegs so geformt, daſs der Wasserstrom nirgends schroffe Ablenkungen oder

Querschnittsänderungen erleidet, wodurch nicht unwesentlich zum dauernd ruhigen

Betriebe der Pumpen beigetragen wird. Durch Anwendung der Thometzek'schen Etagenventile mit groſsem Durchgangsquerschnitte und

kleinem Hube (vgl. 1878 230 * 16) ist ebenfalls für einen

ruhigen Gang der Pumpe selbst bei der ziemlich bedeutenden Kolbengeschwindigkeit von

0m,75 in der Secunde gesorgt. Die

Dichtungsflächen der Ventile sind mit Lederringen besetzt.

Eine besondere Sorgfalt wurde dem Pumpengestänge und dessen Führung zugewendet. Um

bei möglichst geringem Eigengewichte eine möglichst groſse Sicherheit zu erreichen,

wurde das ganze Gestänge aus Tiegelguſsstahl hergestellt und der Querschnitt so

bemessen, daſs die höchste Beanspruchung nur 6,6k/qmm betragen wird, obzwar dasselbe mit

voller Sicherheit mit 8,5k/qmm belastet werden kann, so daſs das eingebaute

obere Gestänge selbst bei Erreichung einer Teufe von 280m unter der tiefen Stollensohle noch ausreichend erscheint. Zur Erzielung

einer möglichst genauen Führung und gleichzeitig auch um Fehler im Materiale

leichter zu entdecken, wurde das ganze Gestänge abgedreht, wodurch es möglich wurde,

an beliebiger Stelle Gleitbüchsen anzubringen. Diese letzteren zeigen die aus Fig.

6 Taf. 21 ersichtliche Form und gewähren dem Gestänge 1mm Spiel. Für den Gestängekopf ist eine sehr

sorgfältige Schlittenführung (Fig. 5)

vorgesehen. Die Verbindungsschlösser (Fig. 7) des

Gestänges bestehen aus Muffen, welche die verstärkten Gestängeenden umfassen und

durch umgelegte Ringe zusammengehalten werden. Der sichere Schluſs wird durch einen

zwischen die Gestängeenden gelegten Keil mit Differentialschrauben-Sicherung

bewirkt. Scharfe Einschneidungen sind bei dem Schlosse sorgfältig vermieden.

Das Gestänge war von F. Krupp in Essen geliefert,

während die Wasserhaltungsmaschine und die Pumpen von A. und

H. Oechelhäuser in Siegen gebaut wurden.

Tafeln