| Titel: | G. Daimler's Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 270 |

| Download: | XML |

G. Daimler's Reibungskuppelung.

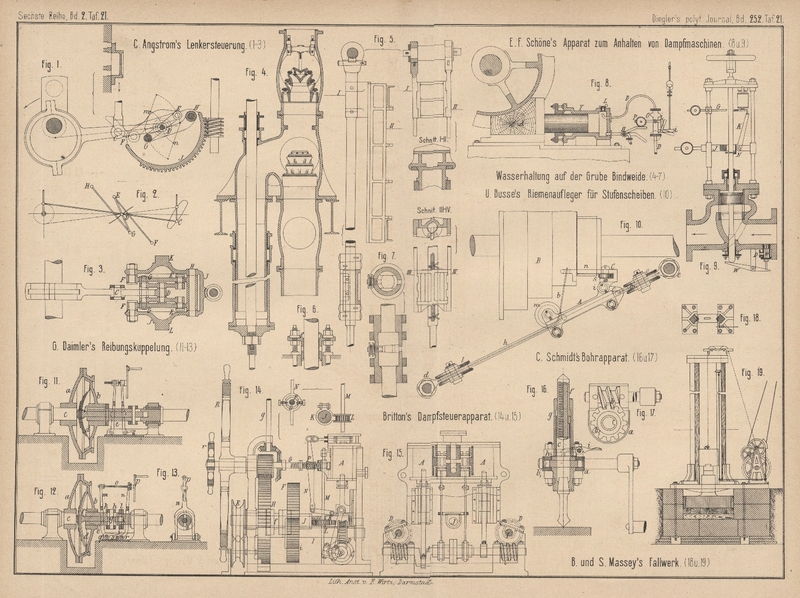

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

G. Daimler's Reibungskuppelung.

Eine Reibungskuppelung, welche sich von ähnlichen Ausführungen dadurch unterscheidet,

daſs die Reibungsflächen beim Schlüsse der Kuppelung nicht beliebig festgeklemmt

werden können, sondern nur eine zur Uebertragung der verlangten Kraft hinreichende

Anpressung durch eine starke Blattfeder empfangen, ist von G. Daimler

in Cannstatt (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 26007 vom 30.

März 1883) angegeben. Es wird hierdurch vermieden, daſs durch zu starkes

Anspannen die Reibungskuppelung ihren Zweck verfehlt und zu einer festen wird, was

bei anderen direkt anzupressenden Kuppelungen leicht eintreten kann, auch bei

Einschaltung elastischer Zwischenglieder, wie solche z.B. als Schraubenfedern bei

der E. Möller'schen Kuppelung verwendet sind (vgl. 1884

251 * 526).

Die Reibungskörper a und b

(Fig. 12 und 13 Taf. 21)

sind auf den Wellen c und e fest aufgekeilt. Die stark gespannte Feder d wird durch die Zugstange f gefaſst;

letztere ist mittels des Keiles g mit dem Ringe h verbunden und gestattet der den Keil durchlassende

Schlitz der Welle e eine geringe Achsialbewegung des

Ringes h und der Zugstange f. Ein anderer Ring i ist auf die Welle e so aufgeschoben, daſs derselbe sich weder verrücken,

noch drehen kann. Die Gleitplatten k und l sind lose auf der Welle e; sie haben den Druck der Hebel m und n während des Ausrückens aufzunehmen und gleiten auf

den Ringen h und i. Die

Hebel m und n lassen sich

durch die Spindel o und die Kurbel p gegen einander bewegen und drehen sich um die Zapfen

q und r.

Die Figur 12 zeigt die Kuppelung eingerückt; hierbei drückt die Feder d die beiden Reibungskörper derart in einander, daſs

der getriebene Theil sicher mitgenommen wird. Die Hebel m und n sind auſser Berührung mit irgend

einem getriebenen Theile. Beim Ausrücken wird die Feder d durch entsprechende Drehung der Spindel o

flachgedrückt und mehr gespannt; sie rückt von der Welle c ab, bis der Hebel m auf der Rippe s aufsitzt. Bei weiterem Anziehen der Spindel o wird der Reibungskörper b sammt der Welle e durch den Hebel n verschoben und somit ausgerückt. Der Druck der Hebel

m und n bremst

zugleich die ausgerückte Welle und bringt dieselbe dadurch rascher zum

Stillstande.

In Fig. 11 ist diese Kuppelung mit einem verschiebbaren Reibungskörper statt

mit einer verschiebbaren Welle dargestellt; hier sind die Haupttheile dieselben wie

bei der ersten Einrichtung und mit denselben Buchstaben bezeichnet, nur wirkt die

Spannvorrichtung umgekehrt.

Die beschriebene Federkuppelung kann auch da Anwendung finden, wo es sich darum

handelt, nur ein bestimmtes Maſs von Arbeit auf einen Wellenstrang abzugeben, z.B.

bei Kraftvermiethungsanstalten.

Tafeln