| Titel: | Siemens und Halske's Energiemesser. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 275 |

| Download: | XML |

Siemens und Halske's Energiemesser.

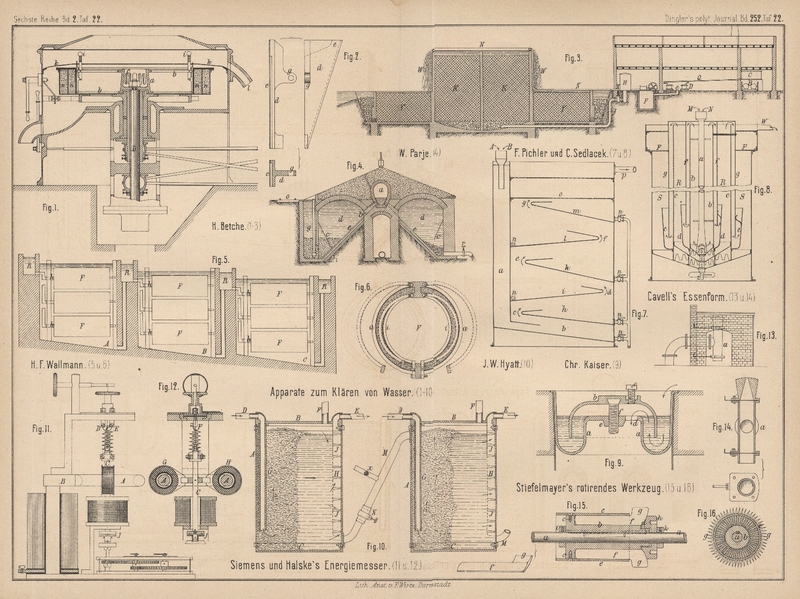

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Siemens und Halske's Energiemesser.

In dem Energiemesser von Siemens und Halske in

Berlin (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 25919

vom 12. Juli 1883) ist auf dem freistehenden Ende des Kernes eines

stabförmigen Elektromagnetes B ein horizontaler

Eisenring A (Fig. 11 und

12 Taf. 22) an dem Endpunkte eines Durchmessers befestigt. An den

Endpunkten des dazu senkrechten Durchmessers sind über den Ring A zwei Rollen G und H mit feinem Drahte geschoben, welche mit einer durch

die Mitte des Eisenringes A gehenden, von einem Faden

F mit Spannvorrichtung getragenen, vertikalen

Eisenachse C so verbunden sind, daſs sie sich ohne

Reibung auf dem Ringe bewegen können. Diesen Rollen wird der Strom durch zwei gegen

einander isolirte Spiralfedern D und E zugeführt, welche sich um den Aufhängefaden

herumwinden und bei Drehung der Rollen auf dem Ringe sich der Drehung mit einer

proportional dem Drehungswinkel wachsenden Kraft widersetzen, nach Unterbrechung des

die Drehung veranlassenden Stromes aber die Rollen in ihre Ruhelage zurückführen.

Während nun eben derselbe Strom auch durch den Elektromagnetstab B den Ring A und durch

diesen die Eisenachse C magnetisirt, zieht ein am

unteren Ende der

letzteren befindlicher Eisenschuh einen kleinen, durch einen Messingbügel mit der

Achse verbundenen, beweglichen Anker J an und nach

oben; hört der Strom und der Magnetismus auf, so fällt der Anker ab und dabei greift

ein kleines, am Anker J befestigtes Messer in die

feinen Zähne eines dicht unter dem Anker und centrisch zur aufgehängten Eisenachse

angebrachten Kronrädchens. Das Kronrädchen macht demnach jede rückgängige Bewegung

der Drahtrollen mit und überträgt sie auf ein Zählwerk.

Es wird nun ein Zweig des Hauptstromes durch die Spiralfedern und die Rollen geführt

und ein Nebenschluſsstrom des ganzen Leitungsstückes, worin der Energieverbrauch

vermessen werden soll, durch die Windungen des stabförmigen Elektromagnetes B; es wird ferner der Nebenschluſs des Hauptstromes –

oder bei etwas veränderter Anordnung des Instrumentes und bei groſsen Schwankungen

in der Stärke der Ströme wegen des im Eisenringe A

zurückbleibenden Magnetismus zweckmäſsiger der Stromzweig in den Rollen G, H – regelmäſsig abwechselnd geschlossen bezieh.

unterbrochen und daher gibt das Zählwerk die Summe der verbrauchten Energie, wenn

nur die Constante des Instrumentes einmal bestimmt ist. Der Magnetismus des Magnetes

und des Ringes ist, so lange er noch hinlänglich weit vom Maximum des

Eisenmagnetismus entfernt ist, proportional der Stromstärke in den Windungen des

Elektromagnetes B; die Kraft, welche auf Verschiebung

der Drahtrollen wirkt, ist in jeder Lage derselben auf dem Ringe A daher proportional dem Producte der Stromstärken in

den Windungen des Magnetes und in denen der Rollen G,

H, also proportional dem Producte IE (vgl.

1883 249 * 475).

Die in regelmäſsigem Wechsel eintretende Schlieſsung und Oeffnung des Stromes kann

durch irgend ein Uhrwerk geschehen, welches durch den Strom selbst in Bewegung

gesetzt werden kann. Siemens und Halske verwenden aber

lieber eine Art elektrischer Quecksilberuhr. Dieselbe besteht aus einem in der Mitte

zu einem capillaren Rohre zusammengezogenen Glasrohre. Ist das Rohr zur Hälfte mit

Quecksilber gefüllt und dann luftleer gemacht und zugeschmolzen, so wird das

Quecksilber wie in einer Wasserwage in die eine oder andere Rohrseite laufen, je

nachdem es auf die eine oder andere Seite geneigt wird. Diese wechselnde Neigung

wird durch einen Elektromagnet bewirkt, welcher das drehbar an einer Achse

befestigte Rohr auf die eine Seite neigt, wenn ein Strom durch die Windungen des

Elektromagnetes geht, und mit Hilfe einer Feder (oder eines zweiten Elektromagnetes)

auf die andere zurückführt, wenn der Strom unterbrochen wird. Diese Schlieſsung und

Unterbrechung bewirkt das Quecksilber in einem Rohrschenkel mittels der

eingeschmolzenen Platin drahte.

Tafeln