| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate zum Klären von Wasser. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 277 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate zum Klären von

Wasser.

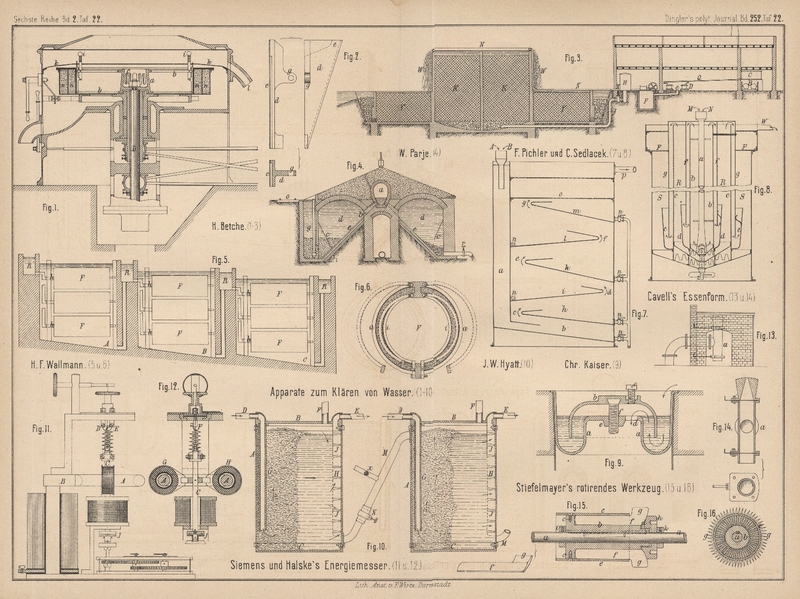

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Neuere Verfahren und Apparate zum Klären von Wasser.

Zur Abscheidung fester Stoffe aus Abwässern u. dgl. sind schon vielfach

Schleudertrommeln (Centrifugen) in Anwendung gebracht worden. H

Betche in Berlin (* D. R. P. Nr. 23404 vom 14. Juli 1882) gibt denselben die in

Fig. 1 Taf. 22 veranschaulichte Einrichtung. In der Mitte der Schleuder

liegt der Einfluſskegel a, durch welchen die Abwässer

dem Apparate zugeführt werden und der sie durch Schlitze c gleichmäſsig auf den Umfang der Trommel vertheilt; in letzterer sind am

Umfange herausnehmbare Filtereinsätze n angeordnet,

welche mit Eisentanat getränkte Schwämme, zwischen gelochten Blechen eingeschlossen,

als Filtermaterial enthalten. Nach Bedarf kann man die Filtereinsätze herausnehmen

und durch frische, in Vorrath gehaltene Einsätze ersetzen. An der Decke und am Boden

besitzen die Einsätze Gummiplatten, so daſs sie, mittels Schrauben angezogen, einen

festen Anschluſs an die Schleudertrommel haben.

Um nun ferner die sich im Inneren der Trommel während des Ausschleuderns festsetzende

Schicht der festen Sinkstoffe, welche schnell den Durchgang der Abwässer durch das

erste Sieb verhindert, während des Betriebes selbstthätig zu entfernen, verwendet

Betche (* D. R. P. Nr. 24801 vom 13. Februar 1883)

Schaber (Fig. 2 Taf.

22), welche sich in gleicher Richtung wie die Trommel, jedoch mit einer anderen Geschwindigkeit als diese drehen. Die Arme b (Fig. 1),

welche die Schaber tragen, sind an einer die röhrenförmige Schleuderachse

durchdringenden Welle D, welche auch den Einfluſskegel

a trägt, angebracht. Die Centrifugalkraft der

Schaber wird, wie angedeutet, durch Gewichte i oder

durch Federn ausgeglichen. In der Patentschrift sind mehrere dahinzielende

Ausführungen angegeben. Der Schaber (Fig. 2)

bildet einen schmalen, vorn offenen Hohlkörper, dessen Rückwand nach oben schräg

ansteigt; die Wand e desselben ist der eigentlich

schabende Theil und aus dünnem federndem Blech hergestellt, An der inneren Wand d sitzen die Lappen g, mit

welchen die Schaber in die gabelförmigen Ausschnitte der Arme b eingreifen und zwar mit Spielraum, wenn 2 Armpaare

angebracht sind und sich die Schaber etwaigen Unregelmäſsigkeiten an der inneren

Trommelwand anpassen sollen. Der in Folge der ungleichen Bewegung von Schaber und

Schleuder in ersteren eintretende Schlamm schiebt sich an der schrägen Fläche d in die Höhe, tritt bei e

aus und fällt dann auf das Deckblech k, von wo er durch

den Auslauf l entfernt wird.

Die Fig. 3 Taf. 22 stellt eine Betche'sche

Filteranlage mit solchen Schleudertrommeln dar. Aus einem Hauptsammelbehälter für

die Abwässer werden durch die Pumpen B letztere in den

Behälter C geschafft, von wo sie durch eine Rohrleitung

Q, nachdem ihnen eine dünne Lösung von schwefelsaurer Thonerde

zugesetzt ist, in die Schleudern D gelangen. Ist die

Anlage mit Rieselfeldern versehen, so kann die aus den Schleudern kommende

Flüssigkeit ohne weiteres auf dieselben abgelassen werden. Die festen Bestandtheile,

welche in den Schleudern zurückbleiben, sollen in Darrkammern erhitzt und als

Dungstoffe verwerthet werden. Sollen die Abwässer dagegen unmittelbar in einen Fluſs

geleitet werden, so ist noch eine Nachfiltration nothwendig. Zu diesem Zwecke

sammelt sich die den Schleudern entströmende Flüssigkeit in dem Kanäle e und flieſst von hier in den Behälter F; von diesem werden dann die Abwässer durch den

Windkessel H und die 4 Druckrohre J zu den 4 Abtheilungen des runden Filters K gedrückt und durchflieſsen dieses von unten nach

oben. Das Filter ist mit eisenfreiem Torfgrus und Sägespänen gefüllt. Ueber den Rand

von K tretend, vermischen sich dann die Abwässer noch

mit Kalkmilch, welche durch das Rohr N zuflieſst,

laufen das Gradirwerk W herunter zu den Nachfiltern Y und können hierauf, am Boden derselben austretend, in

den Fluſs gelassen werden.

Zur Erreichung desselben Zweckes wählt H. F. Wallmann in

Rüthnick bei Herzberg i. d. Mark (* D. R. P. Nr. 23915 vom 9. Januar 1883) cylindrische Filter (Fig.

5 und 6 Taf. 22)

mit hohlen Zapfen, welch letzteren die Abwässer unter geringem Drucke zuflieſsen,

während die gereinigten Abwässer durch die den Cylindermantel bildenden Filter

ablaufen und entweder fortgeführt, oder wieder einem anderen Filtercylinder

zugeführt werden. Eine derartige Anlage besitzt 3 treppenförmig angeordnete Behälter

A, B und C. Die

Cylinder F besitzen doppelte, concentrische, fein

durchlöcherte Cylindermantel (Drahtgewebe) i und a, deren Zwischenraum mit Torfgrus dicht angefüllt ist.

Während die Abwässer durch beide Cylindermantel und die dazwischen befindliche

Torfschicht flieſsen, bleiben die festen Stoffe theils im Inneren des Cylinders,

theils innerhalb der Torfschicht zurück. Sobald ein derartiger Cylinder

undurchlässig ist, wird er ausgeschaltet, aus dem Behälter gehoben, seine Achse in

ein hierzu bestimmtes Lager gelegt und sein Inhalt durch schnelle Drehung des

Cylinders erforderlichen Falles unter Zuhilfenahme eines Luftstromes, der durch die

Hohlachse h geführt wird, oder auch nur durch die

Wirkung eines solchen getrocknet. Dadurch, daſs die Cylindermantel aus lösbaren, um

Gelenke drehbaren Theilen gebildet und die kreisförmigen Schluſsflächen mit

verschlieſsbaren Oeffnungen versehen werden, läſst sich das Entleeren der Cylinder

wie das Anfüllen des Zwischenraumes zwischen den Cylindermänteln mit Torf oder

anderem Filtermaterial leicht bewirken. Die Filtration der Abwässer kann auf diese

Weise mehrere Male wiederholt werden.

Um den sich am Boden eines Behälters ablagernden Niederschlag in die Cylinder des

tiefer gelegenen Behälters zu befördern, können die Abwässer vom tiefsten Punkte des

oberen Behälters aus mit genügend groſser Schnelligkeit nach oben in eine Rinne R und von hier aus wieder abwärts durch Röhren oder

Schläuche in die Hohlachse der nächst tiefer gelegenen Cylinder geführt werden.

Wilh.

Parje in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 22218 vom 14. Juli 1882) hält es für genügend,

wenn die Abwässer vor der Einleitung in die Fluſsläufe mit chemischen Reagentien

behandelt werden und dann die Niederschläge in groſsen Kammern sich absetzen. An den

Seiten des hochliegenden Abwasserkanales a (Fig.

4 Taf. 22) sind Absatzkammern d mit schrägen

Böden e und vorspringenden Pfeilern c angebracht, welche mit ersterem durch Röhren h in Verbindung stehen. Zwischen je 2 Pfeilern c liegen auf der Auſsenseite der Absatzkammern d Entleerungsbrunnen g, in

welchen sich die Niederschläge sammeln und aus denen sie mittels auf Schienen o laufender Pumpen fortwährend abgeführt werden können.

Die Abwässer durchflieſsen den Kanal a und lassen dabei

die sich absetzenden Stoffe in den Kammern d zurück.

Parje will nun die Gröſse der Anlage so wählen,

daſs zwischen dem Ein- und Austritte der Abwässer aus dem Kanäle a mindestens 48 Stunden verstreichen. Während dieser

Zeit soll eine vollständige Klärung der Abwässer stattfinden. Zwischen a und d können auch noch

mit Kalk und Hobelspänen gefüllte Filter eingeschaltet werden. Mittels Schleuſsen

können die einzelnen Kammern d von einander

abgeschlossen und dann durch Hähne r vollständig

entleert werden.

Die Apparate von F. Pichler und C.

Sedlacek in Wien (* D. R. P. Nr. 24417 vom 8. März 1883) zum Klären von Wasser können in

verschiedener Weise ausgeführt sein. Bei der einen Anordnung ist ein groſser

Blechbehälter durch zwei senkrechte Scheidewände in 3 Kammern getheilt, deren

Fassungsraum in der Durchfluſsrichtung des Wassers hin wächst. Das mit Reagentien

gemischte Wasser wird der ersten kleinsten Kammer durch einen bis zum Boden

derselben reichenden Kanal (von der Breite des Behälters) zugeführt. Das Wasser

steigt dann in dieser Kammer in die Höhe und fallt durch einen dem ersten ähnlichen

Kanal in die zweite gröſsere Kammer u.s.f. Durch senkrechte Ablenkungswände, welche

am Boden der schmalen Einlaufkanäle angeordnet sind, wird ein Aufwühlen der sich

absetzenden Substanzen vermieden.

In Fig.

7 Taf. 22 sind die Abtheilungs- und Ablenkungswände in schiefer Richtung

an den Längswänden des rechtwinkligen Behälters so angebracht, daſs die Bewegung der

von Zufluſsröhren bei A und B kommenden Flüssigkeiten vom Einmündungsraume a in den Raum b, dann von unten nach aufwärts

durch die Oeffnungen c bis g der Abtheilungs- und Ablenkungswände in hin- und hergehender Richtung

erfolgt. Durch die Absetzräume h bis m steigt die Flüssigkeit bis zu dem oben angebrachten

Filter o, wonach es durch das Abfluſsrohr p seiner Bestimmung zugeführt wird. Durch die Hähne n werden die Niederschläge aus den einzelnen Räumen

abgelassen.

Der Apparat Fig. 8 Taf.

22 besteht aus drei in einander gestellten Cylindern, von denen die beiden inneren mit ihren

verlängerten Mänteln auf dem Kegelboden des äuſseren Mantels ruhen, während dieser

auf einem gemauerten Fundamente steht. Die inneren Cylinder b und c er halten am unteren Ende längs des

ganzen Umfanges eine Ablenkungswand d und e; hieran reihen sich nach auſsen an die Cylinder b und c gröſsere, nach

unten und oben offene Cylinder f und g in passender Entfernung an, um das Wasser nach

abwärts und durch die Ablenkungswände d und e wieder nach aufwärts in die Absetzringgefäſse R und S zu leiten. Bei

einer Abänderung dieses Apparates sind diese Ablenkungswände d und e nach unten offen, um den bei der

Wendung der Flüssigkeitsbewegung von abwärts nach aufwärts ausgeschiedenen

Niederschlägen Gelegenheit zu bieten, sich zu senken und in den unteren Räumen

anzusammeln, von wo sie dann entfernt werden.

Die Flüssigkeit M und das Reagens N gelangen durch das am unteren Ende stellenweise

ausgeschnittene Rohr a, welches auf dem kegelförmigen

Boden des Cylinders b ruht, in den Apparat und

durchflieſsen denselben in der durch Pfeile angezeigten Richtung. Die Niederschläge

sinken durch die am Fuſse der verlängerten Mantelfläche angebrachten Oeffnungen in

die tiefsten Stellen, wo sie durch das eingeschraubte Hahngehäuse und den darin

befindlichen Dreiwegehahn z, welcher auch zu dem ersten

Gefäſse führt, nach einander entleert werden können. Die Flüssigkeit steigt in den

Filterring F und nach Durchflieſsung desselben in die

Ausfluſsröhre W.

Der Apparat von F. Neſsler in

Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 23747 vom

28. December 1882) bezweckt die Abführung des flüssigen Inhaltes von Abortgruben in das städtische Kanalisationsrohrnetz

unter Zurückhaltung der festen Bestandtheile. Zu diesem Zwecke wird am höchsten

Flüssigkeitsstande der Grube ein Ableitungsrohr angeordnet, welches zu einem

cylindrischen, in einer Nebengrube freistehenden Kiesfilter führt. Von hier läuft

das von festen Substanzen befreite Spülwasser, Urin u.s.w., in die Kanäle ab, –

falls dies überhaupt gestattet wird.

Zum Abschlüsse von sogen. Gullys wendet Chr. Kaiser in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 24426 vom

15. April 1883) den in Fig. 9 Taf.

22 dargestellten Glockenwasserverschluſs an. Die Glocke

b taucht in das ringförmige Wasserbecken a und wird von einer Schraube f getragen, welche in e eingedreht ist. In

der gezeichneten Stellung kann Wasser von auſsen durch die Oeffnung d in den Kanal gelangen. Soll jedoch letzterer, z.B. im

Winter, abgeschlossen werden, so schraubt man f in e hinein, bis die Glocke b

fest auf e liegt, und verhindert ein Losdrehen von b durch Einschrauben der Stiftschraube c in die Oeffnung d.

Um Verstopfungen von Wasserleitungsröhren zu verhüten,

ordnet Th.

Kröger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 23764 vom 2. Februar 1883) in denselben beim

Eintritte in das Haus ein Sieb und vor diesem ein Entleerungsrohr von ∩-Form mit

einem Hahne an einem Ende an. Durch Oeffnen des Hahnes können die vom Siebe zurückgehaltenen

Unreinigkeiten durch das ∩-Rohr entfernt werden.

Die Filtrirapparate von J. W. Hyatt in Newark, N.-J., Nordamerika (* D. R. P. Nr. 25541 vom 6.

März 1883) bestehen, wie aus Fig. 10

Taf. 22 zu ersehen ist, aus einem cylindrischen Behälter A aus Kesselblech mit guſseisernem Deckel B

und Boden C und mit oben einmündendem Einlaſsrohre D für das zu filtrirende Wasser, welches aus dem

Auslaſsrohre E geklärt abflieſst. Das Rohr F dient zum Ablassen des zum Reinigen des Filters

benutzten Wassers. Der Apparat ist mit Sand o. dgl. ziemlich bis oben hin angefüllt.

Beim Einlassen des zu filtrirenden Wassers durch das Rohr D tritt das erstere in das durch den Sand hindurchgeführte Rohr G oder durch mehrere solcher Rohre ein und vertheilt

sich in dem unteren Theile des Filters gleichmäſsig. Verwendet man mehrere

Einlaſsrohre, so bringt man ihre unteren Enden in verschiedenen Höhen an, so daſs

das Wasser an verschiedenen Stellen der unteren Hälfte der Filtrirmasse austritt. An

der den Einlaſsrohren gegenüber liegenden Seite des Filters ist eine Siebeinlage H angebracht, an welche die Filtrirmasse sich anlegt

und durch die das gereinigte Wasser in das Auslaſsrohr E tritt. Diese Siebeinlage H ist durch Bolzen

J von den Wandungen des Filters getrennt und muſs

so beschaffen sein, daſs sie nur den Durchfluſs des Wassers gestattet, den Sand oder

die sonstige Filtrirmasse aber nicht durchläſst. Hyatt

hält eine derartige Zu- und Abführung des Wassers für besonders geeignet, das

Filtermaterial locker zu erhalten und alle einzelnen Schichten an der

Reinigungsarbeit zu betheiligen.

Bei Anwendung einer Gruppe, z.B. 4 dieser Filter behufs Reinigung gröſserer

Wassermengen wird am besten folgende Zusammenstellung gewählt. Auſser den zu dem

oben beschriebenen Filter gehörigen Einrichtungen ist hier jedes der Filter mit den

Verbindungsrohren M versehen, welche von dem unteren

Theile eines jeden Filters (am besten an einem den Einlaſsrohren gerade gegenüber

liegenden Punkte) nach dem oberen Theile des zunächst liegenden Filters reichen und

dort in dieses eintreten, so daſs auf diese Weise eine ununterbrochene Verbindung

der einzelnen Filter mit einander hergestellt ist. Die Rohre M sind mit Quetschhähnen N versehen und

besitzen auſserdem noch ein rechtwinklig zu ihnen angeordnetes Einspritzrohr x, durch welches beim Waschen ein dünner Wasserstrahl

senkrecht zu M eingeführt wird, behufs besserer

Durcharbeitung der Massen.

Bei Anwendung einer derartigen Gruppe von Filtern bleibt eines derselben der

Reinigung der Filtrirmasse halber leer, d.h. es enthält keine Filtrirmasse, sondern

nur Wasser, während die übrigen Filter mit Filtrirmasse gefüllt sind und durch ihre

Ein- und Auslaſsrohre mit einem gewöhnlichen Zu- und Abflüsse in Verbindung stehen.

Am besten unterbricht man den Klärprozeſs beim Auswaschen der Filtrirmasse nicht vollständig, sondern

reinigt das eine Filter, während die anderen in Thätigkeit bleiben.

Soll beispielsweise die Filtrirmasse in dem einen Filter gereinigt

werden, so läſst man, wie zuvor, Wasser durch das Einlaſsrohr D einströmen, öffnet das Rohr F und schlieſst das Auslaſsrohr E, während

das Ventil N in dem zum folgenden Filter führenden

Rohre M geöffnet wird. In Folge dessen treibt das

Wasser die Filtrirmasse vom ersten Filter durch das Rohr M aufwärts (indem es die Masse mit sich fortreiſst), und Sand und Wasser

entleeren sich in das nächstfolgende leere Filter, wodurch die Filtrirmasse durch

und durch gelockert, durch einander gespült und gehörig gereinigt wird. Das erste

Filter ist nun von Filtrirmasse entleert, während das folgende mit gereinigter

Filtrirmasse gefüllt ist, welche nunmehr zum Klären benutzt werden kann, während

wieder das jetzt leere Filtergefäſs dazu dient, um in der beschriebenen Weise die

Filtrirmasse aus dem nächst vorhergehenden Gefäſse aufzunehmen. Auf diese Weise

läſst sich beim Reinigen der Filtrirmasse die letztere nach Belieben von einem

Gefäſse in das andere überführen, wobei eines der Filter stets leer und auſser

Thätigkeit bleibt. Die Filtrirmasse wird dadurch vollständig gespült und gereinigt

und ist nach ihrem Eintreten in das nächste Filter zum weiteren Gebrauche

fertig.

Tafeln