| Titel: | A. Puplus' registrirender Arbeitsmesser. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 309 |

| Download: | XML |

A. Puplus' registrirender

Arbeitsmesser.

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

A. Puplus' registrirender Arbeitsmesser.

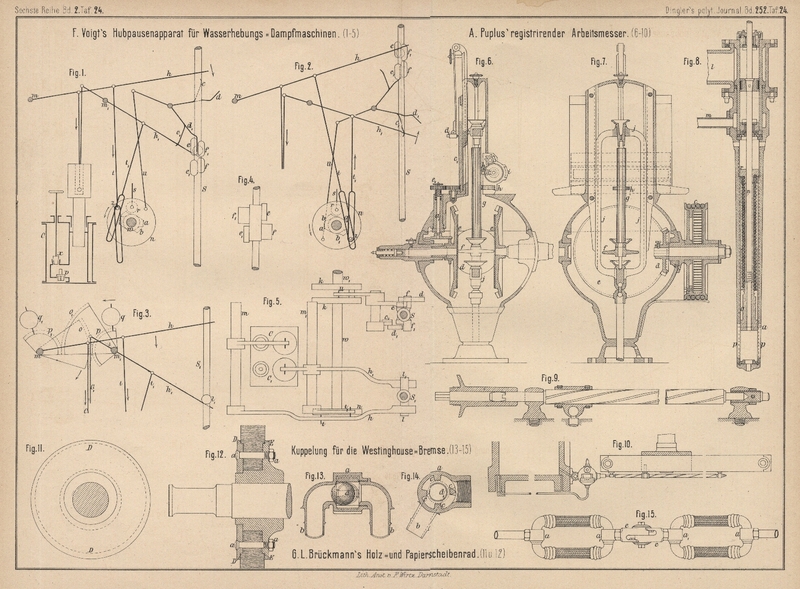

Gleichwie der früher besprochene integrirende Arbeitsmesser von Boys (1884 251 * 202) soll

auch der in Fig. 6 bis

9 Taf. 24 nach der Revue industrielle, 1884

S. 78 dargestellte Apparat von A. Puplus dazu dienen,

die von dem Kolben einer Dampfmaschine in einer gewissen Zeit aufgenommene Arbeit zu

messen. Auch hier wird ein Doppelindicator benutzt und die geleistete Arbeit, in

einer bestimmten Einheit gemessen, durch ein Zählwerk fortdauernd registrirt; die

Einrichtung ist aber eine ganz andere. (Vgl. Ashton und

Storey 1869 194 * 16.)

Die Kolbenstange des in Fig. 8

besonders dargestellten Indicators trägt an ihrem oberen Ende einen in Schienen

geführten Rahmen j (Fig. 7), in

welchem zwischen zwei Stahlspitzen ein Reibungsrädchen f gelagert ist. Dasselbe steht in Berührung mit zwei parallelen Scheiben

e (Fig. 6),

welche von der Maschine aus eine entgegengesetzt gleiche, dem Hin- und Hergange des

Maschinenkolbens entsprechende Schwingung erhalten. Wenn die Pressung auf beiden

Seiten des letzteren gleich ist, der Indicatorkolben also seine Mittelstellung

einnimmt, berührt das Rädchen f die Scheiben e genau in deren Mittelpunkt, wird also von deren

Schwingung nicht beeinfluſst. Ist aber der Indicatorkolben durch den Ueberdruck auf

der einen Cylinderseite gehoben, also auch das an seiner Bewegung stets

theilnehmende Rädchen f, so erhält dasselbe eine

Drehung, welche 1) proportional seinem Abstande von der Mitte der Scheiben e, d.h. proportional dem wirksamen Kolbendrucke und 2)

proportional dem Drehwinkel der Scheiben e, d.h.

proportional dem in Betracht gezogenen Kolbenwege ist. Die Drehung des Rädchens f gibt also ein Maſs ab für die auf den Kolben

übertragene Arbeit und zwar wird die in auf einander folgenden Kolbenhüben

aufgenommene Arbeit einfach addirt; denn steht das Rädchen f beim Kolbenhingange oberhalb der Mitte von e, so steht es beim Kolbenrückgange unterhalb derselben, und da sich beim

Rückgange die Scheiben e entgegengesetzt wie beim

Hingange drehen, so dreht sich das Rädchen f immer im

gleichen Sinne. Nur während der Compression wird, wie es auch sein muſs, eine

Rückdrehung bewirkt. Von der ein langes Getriebe bildenden Spindel g des Rädchens f wird die

Bewegung mit starker Uebersetzung ins Langsame auf ein Zählwerk übertragen.

Der Indicator hat folgende besondere Einrichtung (Fig.

8). Der Cylinder desselben ist mit einem aus zwei Theilen

zusammengeschraubten, eine obere und eine untere Kammer bildenden Mantel versehen.

Die obere Kammer wird durch l mit dem einen, die untere

durch m mit dem anderen Ende des Dampfcylinders in

Verbindung gesetzt und beide Kammern stehen mit dem Inneren des Indicatorcylinders

an seinen äuſsersten

Enden in Beziehung. Die Belastungsfeder ist so angeordnet, daſs sie bei der

Verschiebung des Kolbens aus der Mitte nach oben oder unten stets ausgedehnt wird. Zu dem Zwecke ist ihr oberes Ende an

einem Ringe r und ihr unteres Ende an einer Hülse o befestigt, welche beiden Theile so gegen einander

eingestellt werden, daſs, wenn die Feder nicht gespannt ist, der Ring r auf einen Vorsprung des Federgehäuses sich aufsetzt

und gleichzeitig ein durch o gehender Stift a oben in seinen Führungsschlitzen p anliegt. Auf die Stange des Indicatorkolbens ist eine

Hülse n von solcher Länge aufgeschraubt, daſs sie die

Theile r und o eben

berührt, wenn der Kolben auf beiden Seiten gleich belastet ist. Beim Aufgange des

Indicatorkolbens von der Mitte aus drängt die Hülse n

den Ring r nach oben, während o unten festgehalten ist, und beim Niedergange wird o nach unten gestoſsen, während r gehalten ist; in beiden Fällen wird daher die Feder ausgezogen. Sollte

die Feder nach längerer Benutzung etwas erschlafft sein, so kann man durch Drehung

der Hülse o leicht den vorhandenen Spielraum

beseitigen, o und r sind

nämlich mit einem passenden Gewinde versehen, auf welches die Enden der Feder

aufgeschraubt sind, auf dem sie durch übergeschraubte Muffe gehalten werden. Der

untere Muff ist sehr lang ausgeführt, um den wirksamen Theil der Feder innerhalb

ziemlich weiter Grenzen verändern zu können. Man ist dadurch in den Stand gesetzt,

den einer bestimmten Spannung entsprechenden Kolbenweg passend einzustellen und

dieselbe Feder für niedere und höhere Spannungen benutzen zu können. Die Muffe sind

am Umfange und das Federgehäuse ist an der Innenwand gerieft, so daſs eine

selbstthätige Verstellung ausgeschlossen ist. Die Kolbenstange ist mit dem Rahmen

j durch ein Doppelkugelgelenk – eine kurze

Gelenkstange mit zwei Kugelköpfen – verbunden, so daſs hier jede Zwängung

ausgeschlossen ist.

Die Scheiben e haben selbstverständlich eine genaue

Lagerung in langen Büchsen und werden durch schwache Federn von gleicher Spannung

gegen das Rädchen f gepreſst. Die Scheiben sind mit je

einer Verzahnung versehen, welche beide mit einem gemeinschaftlichen Kegelrade d (Fig. 6 und

7) in Eingriff stehen; dem letzteren kann die schwingende Bewegung

entweder mittels einer Schnur und Federtrommel c in der

bei gewöhnlichen Indicatoren üblichen Weise, oder auch mit Hilfe einer mit steilen

Schraubengängen versehenen Spindel (Fig. 9 und

10) mitgetheilt werden, wobei dann die zugehörige, aus zwei Theilen

bestehende Mutter direkt mit dem Kreuzkopfe der Maschine verbunden werden kann,

welche Anordnung aus Fig. 10 zu

ersehen ist. Durch die Anwendung von zwei Scheiben e wird der einseitige Druck auf das Rädchen f, welcher die Reibung seiner Spindelzapfen vergröſsern

würde, vermieden.

Um die Drehung des Rädchens f auf das Zählwerk zu

übertragen, steht das lange Getriebe g mit einem

Zahnrade h (Fig. 6) in

Eingriff, von dessen Welle durch ein Schraubengetriebe mit 60 bis 70facher Uebersetzung das

Einerrad des Zählwerkes i seine Bewegung erhält. Dieses

Zählwerk zeigt nach dem Gesagten die sogen, indicirte Arbeit in einer aus den

Abmessungen des Apparates zu berechnenden oder besser empirisch zu bestimmenden

Einheit (z.B. 1000 oder 10000mk) an. Durch

Division mit der Zeit läſst sich hieraus leicht die durchschnittliche Arbeit für 1

Secunde ableiten und in Pferdestärken ausdrücken.

Neben diesem Zählwerke ist noch ein zweiter die Umläufe der Maschine zählender

Mechanismus angebracht, welcher wie gewöhnlich durch ein Schaltwerk angetrieben

wird. Der Schalthebel ward durch eine an dem Rahmen j

angebrachte Nase h1

bewegt. Da hierdurch die Bewegung von f merklich

beeinfluſst werden kann., so wird es zu empfehlen sein, dieses Zählwerk von dem

Apparate zu trennen und wie sonst gebräuchlich an die Maschine anzuhängen.

Mit dem Apparate ist ferner noch eine Vorrichtung zur Entnahme von Diagrammen

verbunden, bestehend aus einer Tafel c1 (Fig. 6),

welcher von der einen Scheibe e aus durch Reibungsräder

und Zahnstangengetriebe eine hin- und hergehende, mit dem Laufe des Dampfkolbens

übereinstimmende Bewegung gegeben werden kann, und einem mit dem Rahmen j auf- und abgehenden Schreibstifte d1. Die beiden

Reibungsrädchen werden für gewöhnlich durch eine Feder auſser Berührung gehalten,

können aber durch einen leichten Druck auf den Knopf e1 sofort in Eingriff gebracht werden.

Ebenso kann der Schreibstift mit seinem Schlitten leicht an den Rahmen j angehängt und wieder ausgerückt werden. An Stelle der

Tafel kann man auch die gewöhnliche Trommel benutzen, welche dann direkt auf der

Welle a1 zu befestigen

ist.

Der Apparat kann auſser für Dampfmaschinen selbstverständlich auch für andere Motoren

mit hin- und hergehendem Kolben, sowie für Pumpen, Gebläse u.s.w. benutzt werden.

Für schnellgehende Maschinen wird derselbe jedoch nicht zu verwenden sein, da bei

diesen das Beharrungsvermögen der verhältniſsmäſsig groſsen auf- und abschwingenden

Massen das Resultat sehr fehlerhaft machen würde. Im Uebrigen hängt die Genauigkeit

hauptsächlich von der guten Ausführung und Einstellung ab; namentlich muſs todter

Gang in den Getrieben sorgfältig vermieden werden.

Tafeln