| Titel: | Neue Pelzapparate für Krempeln. |

| Autor: | G. R. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 316 |

| Download: | XML |

Neue Pelzapparate für Krempeln.

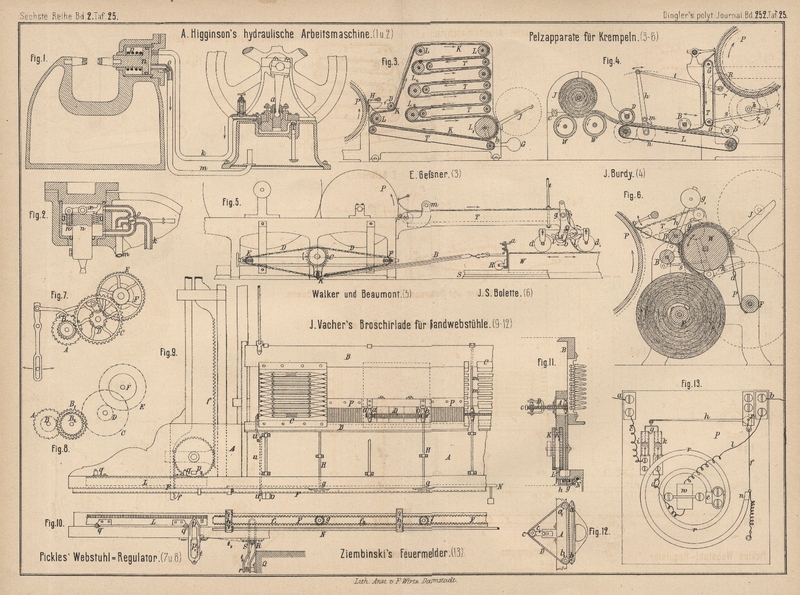

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Neue Pelzapparate für Krempeln.

Bei der Verarbeitung von kurzfaserigen, wenig gekräuselten und wenig elastischen

Fasern, wie Kunstwolle (Shoddy und Mungo), Baumwollabfall, Kuhhaaren, Pflanzenfasern

(z.B. Cosmos) u. dgl., genügt der bei der Bearbeitung von reiner guter Wolle gebrauchte

Apparat zur Erzeugung eines langen Pelzes für die Vorlage bei der Vorspinnkrempel –

ein abwechselnd vertikal auf- und absteigend geführtes endloses Tuch von ungefähr

12m Länge – keineswegs. Da bei der vertikalen

Bewegung der Pelz sich selbst tragen muſs und die genannten Fasern durch ihre Kürze

und Schlichtheit unter sich eine Verschlingung, welche den Zusammenhang bedingt,

nicht eingehen, so zieht sich der Pelz aus einander, löst sich von dem Tuche los und

verursacht Ungleichheiten in seiner Dichtigkeit und damit ungleiches Vorgespinnst.

Dazu tritt noch der dieses Uebel verstärkende Umstand, daſs das aus diesen

Materialien gewonnene Garn für seine Haltbarkeit sehr stark wird, also einen starken

und schweren Pelz verlangt. Auch die Pelztrommel ist, wenn von dem Vortheile des

längeren Pelzes abgesehen und das öftere Anlegen auf der Vorspinnkrempel mit in Kauf

genommen würde, nicht gut bei solchen Materialien anzuwenden, indem die von der

Kammwalze abgekämmte Faserschicht, der Flor oder das Vlieſs, den freien Lauf von dem

Hacker bis zur Trommel nicht verträgt.

Der Bedeutung entsprechend, welche die Verwendung dieser Kunstproducte, Abfallstoffe

und Ersatzmittel in der Spinnerei zur Zeit gewonnen, sind im Nachstehenden einige

neuere Pelzapparate für diese Stoffe beschrieben, welche sich jedoch auch bei

Verarbeitung guten Fasermaterials benutzen lassen.

E. Geſsner in Aue führt ein endloses Tuch K horizontal laufend hin und her (Fig. 3 Taf.

25) und unterstützt den sich bildenden Pelz an den unteren Seiten der Gänge durch

besondere endlose Tragtücher T. Der von der Kammwalze

P durch den Hacker H

abgekämmte Flor kann sogleich, ohne frei zu laufen, auf das Tuch K fallen, wird auf diesem durch die gerippte Walze D festgedrückt, dann mit dem Tuche etwas schräg in die

Höhe und absteigend über die Walzen L hin- und

hergeführt. Da um die Walzen L2 der immer stärker werdende Pelz zu liegen kommt,

so würde das Tuch immer mehr und mehr angespannt. Um nun die Spannung gleichmäſsig

zu erhalten, ist die groſse Walze L1 in den Winkelhebeln h

mit den Gewichten G gelagert, welche bei vermehrter

Spannung nachgeben. Hat der Pelz seine genügende Stärke erreicht, so wird er aus

einander gerissen und auf den Armen J auf eine Spule

gewickelt.

Ein in England schon längere Zeit im Gebrauche stehender Apparat ist der Querlegtisch von Th.

Blamire in Huddersfield. Von der Kammwalze P

(Fig. 5 Taf. 25) wird der Flor sofort von dem über die Walzen g laufenden endlosen Lattentuche T aufgenommen, fällt am Ende desselben zwischen den

Blechtrommeln l und l1 auf ein darunter in derselben Richtung hin und her

bewegtes, aber quer liegendes endloses Tuch W und wird

auf diesem durch die Walzen d und d1 festgedrückt. Bei

der Hin- und Herbewegung des Tuches W wird dasselbe

gleichzeitig langsam zur

Seite bewegt und es entsteht auf diese Weise fortlaufend ein Pelz, in welchem die

Fasern quer zu seiner Längenrichtung liegen.

Der Rahmen, in welchem das obere Tuch T lagert, muſs

immer etwas länger sein als die Breite des erhaltenen Pelzes und da derselbe oft

sehr breit ist, so wird der Rahmen an seinem Ende von an der Decke des Gebäudes

befestigten Stangen t getragen; an der Krempel hängt

der Rahmen in den Armen m. Die hin und her gehende

Bewegung des mit Rollen R auf Schienen S laufenden Rahmens des Tuches W ist gewöhnlich durch eine an demselben befindliche Mangelstange

bewerkstelligt. Da aber die Breite des gewonnenen Pelzes sehr genau der Breite der

Vorspinnkrempel entsprechen muſs und verschiedene Materialien bei dem Aufdrücken der

Faserschichten eine verschiedene Breite geben, so muſs der Weg des Tuches W leicht und genau zu stellen sein, wozu sich jedoch

die Mangelstange nicht gut eignet. Es kann bei derselben eine Aenderung nur durch

Wegnahme oder Zugabe eines Zahnes oder Stiftes erreicht werden; der erhaltene

Unterschied ist also immer an eine bestimmte Gröſse gebunden und stets zu groſs.

Zur Beseitigung; dieses Uebelstandes ist von Walker und

Beaumont in Dewsbury (Englisches Patent, vgl. Textile Manufacturer, 1883 S. 491) eine neue Triebanordnung angegeben.

Eine über die Rollen E, K und F (Fig. 5 Taf.

25) gespannte Gelenkkette D wird von dem Rade C mitgenommen und trägt einen Stift, an welchem die mit

dem Wagen verbundene Stange B hängt. Die Rollen E und F können durch

Schrauben genau eingestellt werden und wird die Kette dann immer durch die Rolle K gespannt. Auf diese Weise läſst sich der Weg des

Wagens W bis auf ganz kleine Unterschiede regeln. Die

Bewegung erfolgt zwar durch den doppelt schrägen Gang der Kette D nicht gleichförmig; doch äuſsert sich dies in keiner

die Gleichheit des Pelzes störenden Weise. Wenn der Stift der Kette über die Rollen

E und F geht, kommt

der Wagen etwas zur Ruhe, was für die Umkehr der Richtung des sich auflegenden

Flores nur günstig ist, indem dieselbe genügend Zeit dazu findet, somit das Umlegen

in stets gleicher Weise vor sich geht und ein scharfer Rand erzielt wird. Es muſs

dann auch das Trommelpaar l, l1 etwas verrückt werden, um der Mitnahme des Flores

durch die Trommeln vorzubeugen. Zu diesem Zwecke trägt der Lagerarm für das

Trommelpaar l, l1 ein

Stelleisen b, an welches, wenn der Wagen am Ende seiner

Bahn ankommt, auf dem letzteren stellbare Anschläge a

stoſsen und das Stelleisen b dadurch in die andere Lage

bringen.

Der Querlegtisch hat den Nachtheil, daſs er sehr viel Platz beansprucht, da er

ungefähr 2½ mal die Breite des Pelzes bei der äuſsersten Stellung des unteren Tuches

einnimmt; doch gewährt er den groſsen Vortheil, daſs fortlaufend Pelz von der

gewünschten Stärke gebildet wird, welcher aufgewickelt und zu beliebiger Zeit

abgenommen werden kann, und daſs die Ausgleichung der Unregelmäſsigkeiten des Flores

eine vollkommene ist.

Um die Querlage der Fasern im Pelze zu umgehen, jedoch wie bei dem Blamire'schen Apparate fortlaufend Pelz zu erhalten,

ist von J. Burdy im Jacquard, 1883 S. 178 der in Fig. 4 Taf.

25 dargestellte Apparat angegeben. Von der Kamm walze P

wird der Flor von dem über die Walzen G laufenden

endlosen Tuche T aufgenommen, welches von, der durch

die Räder R, r1 und r2 getriebenen Kurbel

k mit Hilfe der Stange s in eine um die Walzenachse G schwingende

Bewegung versetzt wird. Dabei legt sich der Flor auf dem darunter befindlichen

endlosen Tuche L hin- und hergehend auf und wird von

den mit dem Tuche T bewegten Blechtrommeln B festgedrückt. Die aufgelegten Faserschichten werden

durch die eiserne Druckwalze D zusammengepreſst und

verdichtet und der gewonnene Pelz von den Walzen W dann

aufgewickelt. Die langsame Fortbewegung des Tuches L

geht von dem durch das Rad B getriebenen Rade r aus auf die Kurbelstange t und den schwingenden Hebel h mit Klinke m, welche das Sperrrad n

betreibt. Wenn der Pelzwickel herausgenommen werden soll, wird der Pelz hinter der

Walze D abgetrennt und der an Gelenken c hängende hintere Theil J

der Führungswand seitwärts geschlagen.

Stückpelze von bestimmter Länge wie bei dem zuerst beschriebenen Apparate werden noch

mit Hilfe der in Fig. 6 Taf.

25 angedeuteten Einrichtung von J. S. Bolette in

Pepinster (* D. R. P. Kl. 76 Nr.

16537 vom 5. April 1881) gewonnen. Von der Kammwalze P wird der Flor sofort von dem punktirt eingezeichneten

endlosen Tuche T aufgenommen und fallt dann auf das mit

seinen Enden auf den Walzen F und F1 befestigte und von

der Walze W mitgenommene Tuch P. Die Figur macht die Anordnung deutlich, wenn längeres Material

verarbeitet wird und der Flor einen freien Lauf verträgt. Der Flor geht dann

zwischen den beiden Walzen B auf das Tuch P. Die Walze W wird durch

ein Wendegetriebe abwechselnd nach rechts und links bewegt und dabei das

Wendegetriebe durch den Winkelhebel k mit dem Gewichte

g gesteuert. An die Arme des Winkelhebels k stoſsen nämlich die an den Enden des Tuches P befindlichen Latten a.

Bei dem abwechselnden Gange der Walze W wickelt sich

das Tuch P immer von der einen Walze F oder F1 ab auf die andere und wird der Flor in

abwechselnden Lagen auf das Tuch gedrückt. Die Walzen F

und F1 werden von der

Walze W durch Reibungskuppelungen angetrieben. Mit dem

Hebel k steht durch die Stange s der die Rollen B tragende und mit Gewicht

g1 versehene Hebel

h in Verbindung, so daſs bei der Umsteuerung des

Wendegetriebes auch entsprechend abwechselnd die Walzen B den Flor aufdrücken. Der fertige Pelz wird wieder auf den Armen J auf eine Spule gewickelt.

G. R.

Tafeln