| Titel: | Ziembinski's Feuermelder. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 322 |

| Download: | XML |

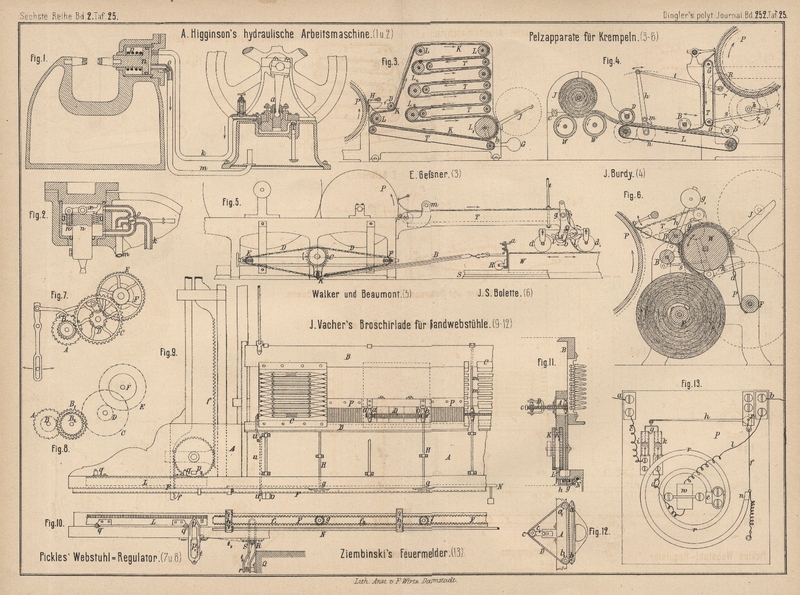

Ziembinski's Feuermelder.

Mit Abbildung auf Tafel 25.

Ziembinski's Feuermelder.

Unter einer Anzahl von verschiedenen Feuermeldern, welche bloſs die Differential

Wirkung der Wärme auf die in geeigneten Gefäſsen enthaltene Füllflüssigkeit zur

Unterbrechung (oder Schlieſsung) eines elektrischen Stromes benutzen, oder welche

dies nur bei Erreichung einer bestimmten Maximaltemperatur thun, hatte der

Maschineningenieur St. Ziembinski in Krakau die

vorjährige Wiener Ausstellung (vgl. 1884 251 165) auch

mit mehreren Feuermeldern beschickt, welche durch Ansprechen auf die

Differentialwirkung gegen rasch auftretende und durch Ansprechen auf eine

Maximalwirkung gegen langsam um sich greifende Brände schützen sollen. Der eine

derselben bestand nach dem Praktischen

Maschinen-Constructeur, 1884 S. 50 aus einem spiralförmig gebogenen

Röhrchen r von elliptischem Querschnitte (Fig.

13 Taf. 25), dessen dicht verschlossenes Ende e an die Platte P befestigt ist, während das

mit Gyps verschlossene Ende n frei spielen kann. Dieses

Ende ist nun durch einen Draht f mit dem kurzen Arme

eines Winkelhebels h verbunden, welcher im Punkte x drehbar gelagert und an dessen langem Hebelarme die

Drahtgabel g angehängt ist. Die Zacken dieser Gabel

tauchen in je ein mit Quecksilber gefülltes Glasröhrchen i und k, in welchen zwei Platincontacte

angebracht sind. Der Strom geht von a durch c nach L von da durch die

Gabel g nach k und durch

d zum Maximal-Paraffin-Wächter w, von hier durch l nach

b. Steigt die Temperatur langsam, so findet die im

Röhrchen r befindliche Luft Zeit, ihre Spannung durch

Entweichen durch den Gypsstopfen auszugleichen, der Strom bleibt geschlossen; steigt

die Temperatur schnell, so streckt die plötzlich gespannte Luft das Röhrchen etwas

gerade, das Ende n bewegt sich nach abwärts; diese

Bewegung wird vervielfältigt durch h auf die Gabel g übertragen, die letztere aus dem Quecksilber gehoben

und der Strom unterbrochen.

Der Maximal-Paraffin-Wächter w besteht aus einem kurzen,

auf einer Platte befestigten Glasrohre, das oben und unten durch Holzscheiben

geschlossen ist; auf der unteren Scheibe befindet sich eine Schicht Paraffin (Talg,

Wachs o. dgl.), auf welche etwas Quecksilber aufgegossen ist. In das Quecksilber

tauchen zwei von oben und unten durch die Holzscheiben eingeführte Drähte ein,

zwischen denen das Quecksilber die Schlieſsung des Stromes vermittelt. Steigt aber

die Temperatur bis zum Schmelzpunkte des Paraffins, so schmilzt dieses, das

Quecksilber sinkt darin nieder und der Strom wird dadurch unterbrochen.

Tafeln