| Titel: | Zur Herstellung von Holzzellstoff (Sulfitstoff). |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 323 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung von Holzzellstoff

(Sulfitstoff).Vgl. Uebersicht 1883 249 23. Kudelski's Herstellung von schwefligsauren Alkalien 1883 250 48. * 351. Pierredon's Kocher mit steinernem Futter 1883 250 186. Marshall's Kocher mit

Dampfmantel 1884 251 * 214. Mitscherlich's Herstellung von Zellstoff 1884 251 * 262. Knowles' Kocher mit

eingesetztem Futter * S. 118 d. Bd.

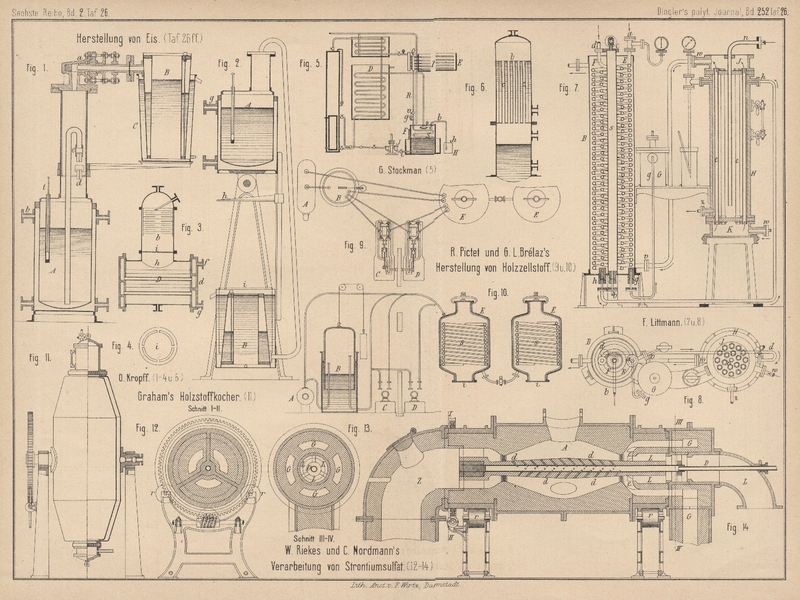

Patentklasse 55. Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Zur Herstellung von Holzzellstoff.

J. A. Graham in London (Englische Patente Nr. 5365,

5366, 5367, 5368 vom 10. November 1882) hat verschiedene Einrichtungen und

Verfahrungsweisen für die Herstellung von Sulfitholzstoff angegeben, welche sich

beziehen auf die Verhinderung des Entweichens der Schwefligsäure, auf eine

Verbesserung des Bleich Verfahrens und auf die Herstellung verbleiter Bleche sowie

ganzer Kocher.

Zunächst soll (Nr. 5365) der Uebelstand beseitigt werden, daſs während des Kochens

und auch später Schwefligsäure entweicht und die Umgegend belästigt. Zu diesem

Zwecke schlägt Graham die Anwendung einfach

schwefligsaurer Salze des Kaliums, Natriums, Magnesiums u. dgl. vor. Eine Lösung aus

einem oder mehreren dieser Salze wird in Lösung in den Kocher gebracht und, nachdem

Luft und Kohlensäure aus Holz und Kocher entfernt sind, noch flüssige oder

gasförmige Schwefligsäure hineingepumpt. Anstatt der Schwefligsäure allein kann man

solche auch mit Kali, Natron oder Magnesia verbunden zur Anwendung bringen; doch

muſs stets etwas Säure im Ueberschusse vorhanden sein, jedenfalls aber nicht so

viel, daſs doppelt schwefligsaure Salze entstehen. Das Einführen von Schwefligsäure

in den Kocher kann während des Kochens wiederholt werden, wenn die Umstände es

verlangen sollten.

Ferner schlägt Graham vor (Nr. 5366), nach oder zugleich

mit den üblichen Bleichmitteln eine Lösung von salpetersaurem Kali oder Natron auf

die Faser einwirken zu lassen, die einen Theil der färbenden Substanzen auflösen und

die Faser von unlöslichen Kalksalzen befreien soll, welche letztere von vornherein

in derselben vorhanden oder auch durch Wasser und die Kochflüssigkeit darauf

abgelagert sein können; ferner soll hierdurch auch die schädliche Wirkung der beim

Bleichen mit Chlor (oder Chlorkalk) entstehenden Salzsäure auf die Faser verhindert

und so eine höhere Temperatur im Kocher ermöglicht werden. Die Anwendung höherer

Temperaturen wird aber in jedem Falle, wenn ein Nitrat in Verbindung mit Chlor oder

Chlorkalk in Anwendung ist, sehr empfohlen.

Eine auch in Deutschland patentirte Vorschrift (Englisches Patent Nr. 5367, ferner D.

R. P. Kl. 48 Nr. 23718 vom 22. December 1882) betreffend das Ueberziehen von Eisen,

z.B. den Blechplatten eines Kochers, mit Blei wurde bereits früher (vgl. 1884 251 70) beschrieben. Das Blei wird direkt auf die mit

Chlorzink gebeizten Eisenblechtafeln aufgegossen und durch Erhitzen das gebildete

Eisenchlorid herausgeschmolzen. Wesentlich Neues bietet dieses Verfahren also

nicht.

Für das Zusammensetzen derartiger Blechplatten zu Kocherkesseln werden die

Plattenränder zunächst unverbleiet gelassen und kann daher die Nietung durchaus in

der gewöhnlichen Weise erfolgen, worauf erst das nachträgliche Verbleien der

Nietstellen erfolgt, was jedenfalls eine ziemlich mühsame Arbeit ist. Trotzdem soll

nach der Papierzeitung, 1883 S. 434 sich der Preis

eines Eisenblechkochers nur etwa um die Hälfte erhöhen. Diese Verbleiung wird den

Kocher, vorausgesetzt daſs sie gut ausgeführt ist, jedenfalls gegen den Angriff der

Schwefligsäure schützen; sie wird aber auch einer fortgesetzten Ueberwachung

bedürfen, um Fehlstellen im Bleiüberzuge bei Zeiten entdecken und ausbessern zu

können.

Endlich ist eine besondere Kocherconstruction (Nr. 5368) zu erwähnen. Wie aus Fig.

11 Taf. 26 zu ersehen, steht der Kocher während des Kochens senkrecht und

ist aus einem cylindrischen Mittelstücke gefertigt, welches sich nach beiden Enden

hin in der Form eines abgestumpften Kegels verjüngt. An den Enden ist der Kocher

mittels zweier domartiger Aufsätze abgeschlossen, welche sich entfernen lassen. In

den unteren Aufsatz, welchen ein durchlochter Bleiboden vom Kocherinneren trennt,

führt das Zuleitungsrohr für die Flüssigkeiten. Der obere Aufsatz ist mit einem

Wasserstandsglase und mit einem Hahne zum Ablassen der Luft bei Beginn des Kochens

ausgerüstet. Im Inneren ist der Kessel nach dem oben erwähnten Verfahren verbleiet.

Die Heizung erfolgt durch den in den Mantel des Kochers eingeleiteten Dampf.

Nach R. P. Pictet in Genf und G. L.

Brélaz in Lausanne (* D. R. P. Nr. 26331 vom 23. Mai 1883) werden durch die bei der bisher

üblichen Herstellung von Holzzellstoff erforderlichen hohen Temperatur von 120 bis

140° Gummi- und Harzstoffe in Theere umgewandelt, welche das Bleichen des

Zellstoffes erschweren. Verwendet man jedoch eine Lösung, welche die inkrustirenden

Stoffe des Holzes bei niedriger Temperatur löst, so wird eine bessere Ausbeute und

ein leichter zu bleichender Zellstoff erhalten. Dies wird nun erreicht durch eine

wässerige Lösung von Schwefligsäure. Da man jedoch 100 bis 150g Schwefligsäureanhydrid in 1l Wasser lösen muſs, um im Kocher bei 80 bis 90°

einen Druck von 5 bis 6at zu erhalten, so wird in

einen mit Holzstücken und Wasser angefüllten, mit Heizschlange s (Fig. 9 und

10 Taf. 26) und Entleerungsöffnung i

versehenen Kocher E das flüssige Schwefligsäureanhydrid

unter Druck und in Gewichtsverhältnissen von 100 bis 150k Säure auf 1cbm Wasser zugeführt, was

einfach durch Stellung der Hähne, welche den mit flüssig gemachter Schwefligsäure

angefüllten Behälter A mit dem Kocher verbinden,

bewirkt wird. Die Säure sinkt durch ihren eigenen Druck in dem Kocher herab, mischt

sich mit Wasser und ergibt die gewünschte Lösung. Oder man preist mittels einer Pumpe C das Schwefligsäuregas direkt in den Wasser und Holz

enthaltenden Kocher. Diese nach einem beliebigen Verfahren hergestellte

Schwefligsäure wird in einem groſsen, durch Oel abgeschlossenen Gasometer B unter Atmosphärendruck gehalten.

Um diese Lösung vollständiger in das Innere des Holzes eindringen zu lassen,

empfiehlt es sich, im Kocher vor Einführung der Lösung mittels der Luftpumpe D Vacuum herzustellen, welches aus den Poren und Fasern

des Holzes, welches sich allein in dem Kocher befindet, die Luft aussaugt. Hierauf

kommt eine übersättigte Schwefligsäurelösung in den verschlossenen Behälter und

treten die Dämpfe an die Stelle der ausgezogenen Luft. Die Auflösung des Holzes

findet dann gleichzeitig in der gesammten Stärke der Holzgewebe statt, wodurch die

Operation schnell und sicher vor sich geht. Nach unterbrochenem Kochen enthält die

Säurelösung, welche den Holzstoff enthält, eine Menge verschiedener Stoffe, vor

Allem eine beträchtliche Menge von Gummi- und Harzstoffen, Glucose aus den

inkrustirenden Massen, sowie ätherische Oele, ferner in geringerem Maſse

schwefelsaure Kalkverbindungen, sowie endlich fast die gesammte zugeführte Menge der

Schwefligsäure in freiem Zustande. Es empfiehlt sich, die zugeführte Schwefligsäure

so viel wie möglich wieder zu gewinnen, um deren Verbrauch möglichst zu

verringern.

Die Praxis hat auch ergeben, daſs man mehrere nach einander folgende Kochungen mit

derselben Flüssigkeitsmenge vornehmen kann; dabei löst dieselbe die Gummistoffe und

Oele in sehr starkem Maſse auf, ehe sie sich mit diesen Körpern sättigt. Zu diesem

Zwecke genügt es, die fertige Lösung aus dem einen Kochapparate, dessen Kochen

beendet ist, in einen zweiten vorher mit Holz gefüllten Kocher zu leiten, so daſs

die Arbeit in diesem fortgesetzt wird. Beide Kocher E

bestehen aus Eisenblech oder Guſseisen und sind durch ein Röhrensystem verbunden,

durch welches die Flüssigkeiten durch die Unterschiede der inneren Drucke aus dem

einen nach dem anderen Kocher gehen können. Beide mit Manometern versehene und

ausgebleite Kocher können durch Rohrleitungen auſser mit der Pumpe C auch noch mit der Luftpumpe D und mit dem Behälter A direkt verbunden

sein.

Die nasse und aufgelöste Holzfaser behält in dem Kocher noch ihre Form und ihr

äuſseres Ansehen bei; bei dem geringsten Drucke jedoch zerfällt sie in eine Menge

Cellulosetheilchen, welche durch ihr Zusammenhaften die Holzcellulose bilden. Die

durch Capillarität im Holze zurückgehaltene Flüssigkeit flieſst nicht direkt aus dem

ersten Kocher nach dem zweiten; man muſs das Holz zunächst aus dem Kocher

herausnehmen und pressen, worauf man dann die ablaufende Flüssigkeit weiter

verwenden kann. Vor dieser Operation leitet man das von selbst aus der Flüssigkeit

entweichende Schwefligsäuregas nach dem Gasometer zurück, in welchem es sich

ansammelt, worauf man nach vollständiger Entweichung des Gases hydraulische Pressen anwendet.

Verdampft man die aus den hydraulischen Pressen ablaufenden Flüssigkeiten, so kann

man je nach den Oelarten der benutzten Hölzer noch Kolophone, Harze, Weinsteinsäure,

Tannin ausziehen, die dann weiter verarbeitet werden.

Der Oesterreichische Verein für chemische und metallurgische

Production in Aussig (* D. R. P. Nr. 25485 vom 23. December 1882) empfiehlt zur

Herstellung von Zellstoff Holz, Stroh u. dgl. entsprechend zerkleinert, in

schmiedeisernen Kesseln mit so viel wässeriger Lösung von Schwefelnatrium von etwa

10° B., daſs auf 100k Holz etwa 30k reines Schwefelnatrium kommt, unter einem Drucke

von 5 bis 10at 10 bis 6 Stunden lang zu kochen.

Das Schwefelnatrium verbindet sich hierbei mit den inkrustirenden Substanzen des

Holzes zu einer löslichen Verbindung von tief brauner Farbe, während die Cellulose

als weiche Masse in Form des Holzes zurückbleibt. Nach Beendigung des Kochprozesses

läſst man abkühlen, zieht danach die Flüssigkeit ab und bringt die im Kessel

zurückbleibende „rohe Cellulose“, vermischt mit einer hinreichenden Menge

Wassers, in Zerkleinerungsapparate (Stampfer, Holländer o. dgl.), um eine

vollständige Trennung in einzelne Fasern zu bewirken. Ist dies geschehen, so wird

die Masse einer systematischen Auswaschung, erst mit Wasser, dann mit verdünnter

Salzsäure und darauf wieder mit Wasser unterworfen, bis alles Lösliche entfernt ist.

Der auf diese Art erhaltene Zellstoff ist von grauer Farbe; er wird entweder so, wie

er ist, als ungebleichter Zellstoff oder nach vorheriger Behandlung mit

Chlorkalklösung oder Chlorgas als gebleichter Zellstoff in bekannter Weise in eine

verkäufliche Form gebracht.

Wie in der Papierzeitung, 1884 * S. 664 mitgetheilt

wird, ist jetzt das Francke'sche Verfahren (vgl. 1883

249 24) zur Herstellung von Sulfit-Zellstoff auch in

den Vereinigten Staaten (Nordamerikanisches Patent Nr. 295865 vom 28. März 1884)

patentirt worden, nachdem es schon vor 2½ Jahren (29. Oktober 1881) angemeldet war.

Ob Gründe obwalteten, welche die Ertheilung eines Patentes hinderten, bezieh.

welcher Art dieselben waren, ist nicht angegeben. Bemerkenswerth aber erscheint es,

daſs der von D. V. Francke angegebene Kocher, ein

liegender cylindrischer Kessel, welcher um seine geometrische Achse mittels Schraube

ohne Ende eine langsame Drehung erfahrt und mit parallel zur Achse hindurchgehenden

Heizröhren versehen ist, nicht mit patentirt wurde.Die Patentansprüche lauten: 1) Die Art der Herstellung der Kochflüssigkeit

von bestimmter Stärke und beinahe richtiger Temperatur dadurch, daſs man

heiſse schwefligsaure Dämpfe zu festem Alkali bringt in Gegenwart geringer

Wassermenge, welche über feste Oberflächen geleitet wird. 2) Die Herstellung

von Zellstoff durch Behandeln des fein vertheilten Holzes mit Sulfitlösung

von etwa 150° C. und 4 bis 5° B. unter leichtem Bewegen. 3) Die Herstellung

des Zellstoffes aus fein zertheiltem Holze unter Einwirkung von

Sulfitlösung, Hitze und Druck in einer einzigen Operation.

Uebrigens hat man diese Kocherform inzwischen schon verlassen, weil sich auf den Siederöhren bald eine

so dicke Kalkkruste absetzte, daſs die Wärmemittheilung fast verhindert wurde. Die

neueren Kocher sind einfache drehbare Cylinder von 12m,5 Länge und 2m,2 Durchmesser, welche

auf der Innenfläche mit hervorragenden Stiften zum Mitnehmen und Umwerfen des Holzes

versehen sind. Zu 1000k Zellstoff (ob trocken oder

feucht, ist nicht gesagt) sollen 900 bis 1250l

Kochflüssigkeit, eine Auflösung von schwefligsaurem Kalk von 150° Temperatur und 4

bis 5° B., nöthig sein. Diese Kochflüssigkeit wird in der Weise hergestellt, daſs

man in einem Thurme heiſse Schwefligsäuredämpfe auf Kalk bei Gegenwart einer

geringen Menge Wasser einwirken läſst, wodurch dieselbe auch gleich in annähernd

richtiger Temperatur erhalten wird.

Nach La Papeterie ist an C.

Kellner und H. Ritter v. Zakony in Görz für

Frankreich unter Nr. 157754 vom 24. September 1883 ein Verfahren patentirt worden,

welches sich insbesondere auf die Herstellung der

Kochflüssigkeit und eine besondere Kocherconstruction bezieht.

Die Kochflüssigkeit durchläuft auf ihrem Wege von einem höher aufgestellten Behälter

zu dem Absorptionsgefäſse einen Injector, durch welchen dann die in einem besonderen

Ofen dargestellte und vorher gekühlte Schwefligsäure angesaugt wird. Die so

entstehende wässerige Säurelösung wird alsdann im Absorptionsgefäſse mit

kohlensaurem Kalk,. Dolomit o. dgl. in Berührung gebracht. Die Lösung der

betreffenden Schwefligsäuresalze macht nach Bedarf den Weg durch den Injector noch

einmal, während die nicht absorbirte Schwefligsäure und die entstandene Kohlensäure

theils in das vom Ofen kommende Schwefligsäurerohr gelangt, theils durch das zum

Verdünnen dienende Wasser abgeleitet wird. Sollen Thürme verwendet werden, so werden

dieselben mit kohlensaurem Kalk, Dolomit oder einem Gemenge von kohlensaurem Kalk

und kohlensaurer Magnesia gefüllt und von dem in einem Kühler besonderer Einrichtung

vorher gekühlten Schwefligsäuregase von unten nach oben durchströmt, während

gleichzeitig die Kochflüssigkeit aus über den Thürmen aufgestellten Behältern

herabflieſst und auf diesem Wege angereichert wird. Zwei oder drei derartige Thürme

sind nach dem Gegenstromprinzipe in Verbindung gebracht, so daſs die aus einem

Thurme kommende Lauge den nächst vorhergehenden durchflieſst, entgegen dem Zuge des

Schwefligsäuregases, welches in entgegengesetzter Richtung von einem in den anderen

Thurm geleitet wird. Der Gasdruck im Inneren der Thürme soll 35mm Wassersäule entsprechen. Der Kühler, durch

welchen das aus dem Ofen kommende Säuregas geleitet wird, besteht aus einem

Wassergefäſse, unter welchem das Gas im Zickzack hin- und hergeführt wird, worauf es

noch ein in Wasser liegendes Schlangenrohr durchströmt.

Der Kocher ist ein senkrecht stehender Cylinder, welcher mit kleinen Bleiplatten

ausgekleidet ist. Die wagerechten Stöſse der letzteren sind mit Bleiringen, die senkrechten

mit entsprechenden Bändern verdeckt. Hierdurch soll ein Reiſsen des Bleifutters

vermieden werden. Das zu kochende Holz liegt zwischen zwei Siebböden und wird ein

lebhafter Durchfluſs der Kochflüssigkeit durch dasselbe dadurch bewirkt, daſs der

zum Kochen dienende Dampf durch Injectoren eingeleitet wird, welche in ober- und

unterhalb der Siebböden ausmündenden Röhren angebracht sind. Hierdurch wird die

Kochflüssigkeit aus dem oberen Theile des Kochers nach dem unteren befördert und

steigt durch das Holz wieder empor. Diese Röhren sind mit guſseisernen Schutzmänteln

versehen, und, um ein Uebertreten der Kochflüssigkeit in den Dampfkessel zu

verhindern, mit Rückschlagventilen ausgerüstet, welche ebenso wie auch die

Ventilsitze aus Silber hergestellt sind.

Das in üblicher Weise vorher zerkleinerte Holz wird etwa 8 Stunden hindurch unter

einem Drucke von 4at gekocht.

B. Blitz (Französisches Patent Nr. 155 014 vom 3. April

1883) will das zerkleinerte Holz 3 bis 4 Stunden lang in einem Kessel bei 3 bis 4at Ueberdruck mit einer Lösung von 6k Schwefelnatrium, 3k Aetznatron und 1g vanadinsaurem

Ammonium kochen.

Von verschiedenen Seiten wird in der Papierzeitung, 1883

S. 1633 und 1669 darauf hingewiesen, daſs die nach dem Mitscherlich'schen Verfahren arbeitenden Sulfitstofffabriken (vgl. 1884

251 * 262) wegen Belästigung der Umgebung groſse

Schwierigkeiten bei der Concessionirung und auch beim Betriebe haben, da Feld und

Wald durch die aus solchen Anlagen entweichende Schwefligsäure leiden.

Tafeln