| Titel: | Ueber die Herstellung von Eis. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 328 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung von Eis.

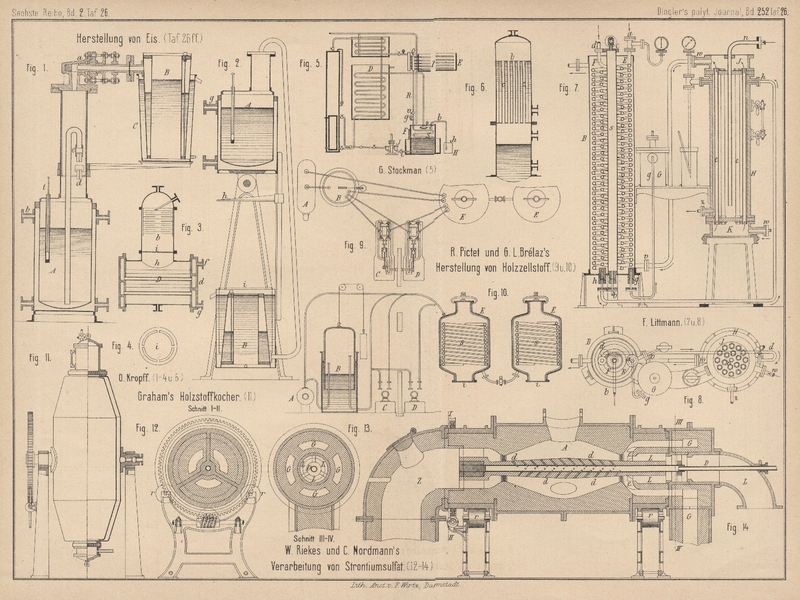

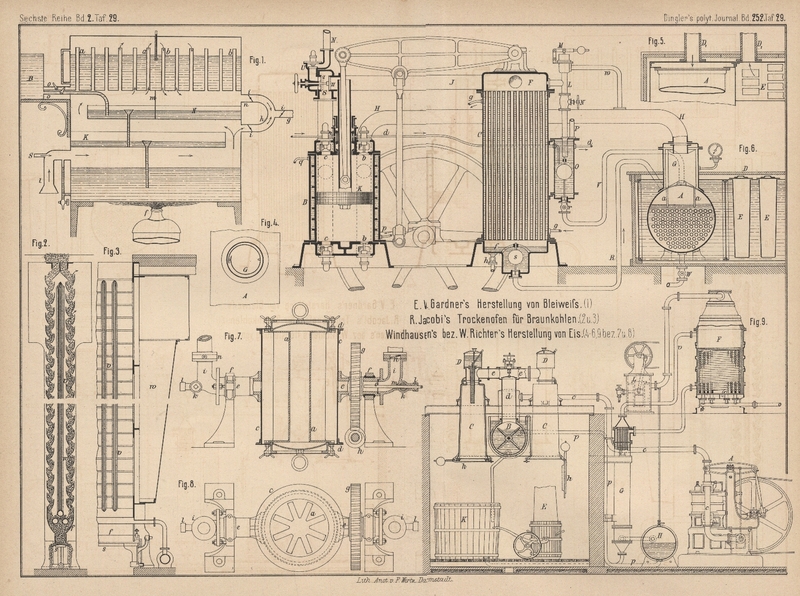

Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 26 und 29.

Ueber die Herstellung von Eis.

Der in diesem Jahre allgemeine Eismangel regt aufs Neue die Frage an, ob es nicht

vortheilhafter ist, statt Eis aus Norwegen u.a. einzuführen, dasselbe mit Maschinen

herzustellen. Im Anschlusse an die früheren Besprechungen (vgl. F. Fischer 1877 224 * 165)

mögen daher die neueren diesbezüglichen Vorschläge besprochen werden.

O. Kropff

jr. in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 11732 und 13853 vom 26. Februar bezieh. 24. November

1880) hat bei den kleinen Carré'schen Ammoniak-Eismaschinen für Haushaltungen, Schiffe u.

dgl. den mit Dampfmantel umgebenen Ammoniakkessel A (Fig. 1 Taf.

26) mit dem drehbaren Eisbildner B durch Hahn a verbunden. Werden durch den Stutzen b am Dampfmantel gespannte Dämpfe eingelassen, so

entweicht Ammoniak durch das Ventil d und sammelt sich

als Flüssigkeit im Eisbildner B an, welcher in einem

mit frischem Wasser gefüllten Gefäſse C hängt. Wird,

wenn das eingehängte Thermometer t 115° zeigt, statt

Dampf Wasser eingeleitet, so verschwindet der Druck, die wasserfreie Ammoniakflüssigkeit in B verdunstet und erzeugt frische Kälte. Die frei

gewordenen Gase gehen durch Ventil e in das gekrümmte

Rohr, welches bis zum Boden des Kessels führt, und vereinigen sich hier wieder mit

der Flüssigkeit. Hierbei wird das warme Wasser in C

abgelassen und durch frisches ersetzt, welches dann friert. Soll das Eis zum Thauen

gebracht werden, so dreht man den Eisbildner nach oben, läſst durch Stutzen b etwas Dampf einströmen, so daſs die warmen

Ammoniakgase nach B gelangen und das Eis in Form eines

Hohlcylinders und eines massiven Cylinders von der Gefäſswandung lösen, worauf die

Maschine zu erneuter Thätigkeit sofort wieder verwendet werden kann.

Bei der ganz ohne Ventile hergestellten Maschine Fig. 2 ruht

der Ammoniakkessel A auf einer drehbaren, in zwei

Böcken gelagerten Achse und ist durch ein Rohr mit dem Eisbildner B verbunden. Durch Stutzen g strömt der Dampf ein, in Folge dessen die Gase entweichen und sich durch

die Wasserkühlung in B verdichten. Ist letzteres

vollständig geschehen, so wird die Maschine herumgedreht, so daſs der Eisbildner

oben und der Kessel unten zu stehen kommt. Wird der Kessel A nun mit Wasser gekühlt, so verschwindet der Druck, die Gase verdunsten

und erzeugen in B Kälte. An der Strebe, welche den

Eisbildner B mit A

verbindet, ist eine Stütze h angebracht, welche zur

Aufnahme des Wasserbehälters i dient. Man schiebt die

Stütze h mit dem zum Theile gefüllten Wasserbehälter

i hoch, so daſs der Eisbildner B darin hängt, wie die punktirten Linien in Fig.

2 andeuten. Das in B verdunstende Ammoniak

läſst das Wasser in i gefrieren und geht durch das

Verbindungsrohr nach dem Kessel zurück, wo es sich mit dem zurückgebliebenen Wasser

wieder vereinigt. Die in dem Eisbildner B noch

vorhandene unverdunstete Ammoniakflüssigkeit kann leicht durch Drehen der Maschine

in den Kessel zurückgeführt werden; ebenso leicht kann man die warme

Ammoniakflüssigkeit des Kessels in den Eisbildner leiten, um damit das Eis zu lösen.

(Vgl. Ferd. Fischer: Chemische Technologie des Wassers,

* S. 37.)

Man kann auch zwei oder mehrere Ammoniakkessel verwenden, welche ihre Gase

abwechselnd in einem gemeinschaftlichen Condensator verdichten, in einem

gemeinschaftlichen Kälteerzeuger verdunsten und in ihren Kesseln wieder zur

Absorption bringen, oder daſs man andererseits unter Beibehaltung von zwei oder

mehreren Ammoniakkesseln, die aber ihre Gase in besonderen Condensatoren verdichten,

diese Gase in einem gemeinschaftlichen Kälteerzeuger verdunsten und in den Kesseln

wieder zur Absorption bringen läſst.

Nach einem anderen Vorschlage Kropff's (* D. R. P. Nr.

12101 vom 26. August 1879) besteht bei groſsen Maschinen der Condensator aus einer

Anzahl Röhrenbündel. Die Siederöhren des liegenden Ammoniakkessels D (Fig. 3 Taf.

26) werden so angeordnet, daſs der durch den Verschluſsdeckel d bei f eintretende Dampf zuerst die oberste Reihe Röhren,

dann die zweite u.s.w. trifft, bis er als Wasser bei g

austritt. Zwischen dem Dome b und Kesselstutzen h ist eine ringförmig durchbrochene Scheibe i (Fig. 4)

eingeschoben, um den vom Kessel aufsteigenden Schaum zurückzuhalten.

Nach ferneren Vorschlägen (* D. R. P. Nr. 16338 und 16476 vom 8. Mai bezieh. 16. Juli

1881) werden in dem Dome b (Fig. 6) des

Ammoniakkessels aufrechtstehende, von Ammoniakflüssigkeit umspülte, offene Röhren

c angewendet, durch welche die Ammoniakgase strömen

und an deren inneren Wänden Ammoniakwasser den Gasen entgegen herabflieſst (vgl.

1877 224 * 169).

F.

Littmann in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 7749 vom 25. Februar 1879) vereinigt den

Condensator, den Temperaturwechselcylinder und das Kühlgefäſs in einem einzigen

Cylinder B (Fig. 7 und

8 Taf. 26). Derselbe enthält das Schlangenrohr E, in welches das Ammoniakgas aus dem Kessel bei a eintritt und durch Rohr g zum Gasgefäſse

G geht. In das Schlangenrohr F tritt die an Ammoniak arme Flüssigkeit vom Kessel aus

bei d ein und geht abgekühlt durch Rohr h nach der Einsaugungsvase H. Dadurch nun, daſs das heiſse Ammoniakgas und die heiſse an Ammoniak

arme Flüssigkeit oben in die beiden Schlangen E und F einströmend nach unten gehen, während kaltes Wasser

unten bei v eintretend nach oben steigt, wird dieses

Kühlwasser erwärmt, das Ammoniakgas und die arme Flüssigkeit werden gekühlt und

kommen beide unten bei g und h ganz abgekühlt aus den Schlangen heraus. Das ursprüngliche Kühlwasser

aber, welches um so heiſser wird, je höher es steigt, erwärmt den Cylinder s mit der darin befindlichen an Ammoniak reichen

Flüssigkeit, so daſs diese unten bei b kalt eintritt,

oben bei c ganz Keife nach dem Ammoniakkessel übergeht.

Die durch Stutzen w mit der Kühlwasserleitung

verbundenen niederen Cylinder K und J dienen zu Wasserkammern, während in dem mittleren,

mit Kühlröhren e versehenen Räume H die Absorption des durch Rohr n vom Eisbildner kommenden Ammoniakgases vor sich geht. Die gebildete

Ammoniaklösung wird bei z abgesaugt und nach dem Kessel

gedrückt.

Th. L.

Rankin in New-York (* D. R. P. Nr. 15559 vom 26. April 1881) beschreibt einen Ammoniak-Destillirapparat für Eismaschinen, welcher

jedoch weniger zweckentsprechend zu sein scheint, als der von Kropff (Fig. 6)

empfohlene.

G. W.

Stockman in Indianopolis, Indiana (*

D. R. P. Nr. 17267 vom 16. Juni 1881) will eine

beständige Bewegung des Ammoniaks dadurch herstellen, daſs die verdünnte

Ammoniakflüssigkeit als Absorbirungsmittel verwendet wird, nachdem ihre Temperatur

durch die Anwendung eines Kühlers D (Fig. 5 Taf.

26) für verdünnte Flüssigkeit und durch den theilweise aus einem Refrigerator E abgehenden Dampf erniedrigt worden ist. Die verdünnte

Ammoniakflüssigkeit tritt in den Absorbirungsapparat

F durch ein Verstäubungsmundstück e. Nachdem das Gas in dem Refrigerator E seine Wirkung erfüllt hat, läſst man es aus den

Schlangen P in den Aufsammler Q entweichen- aus diesem wird das Gas durch das Rohr R, welches mit Ventil v

und Manometer g versehen ist, nach der

Absorbirungsschlange S geleitet und in den

Absorbirungsapparat in der Nähe des Saugrohres i der

Pumpe J eingelassen. Das mit einem Hahne versehene

Läuterrohr b führt von einem oberen Theile des

Absorbirungsapparates F nach dem Kasten H, in dessen Kopfplatte der Ablaſshahn h zum Zwecke der Beseitigung der atmosphärischen Luft

aus dem ganzen Apparate angebracht ist.

Nach C. M. Tessié du Motay in Paris und A. J.

Rossi in New-York (* D. R. P. Nr. 11036 vom 8. Februar 1880) werden zwei

leichtflüchtige Flüssigkeiten, von denen die eine in der anderen löslich ist, unter

Anwendung des Vacuums zu rascher Verdunstung gebracht. Dies geschieht in

Eismaschinen gewöhnlicher Construction mit Saug- und Druckpumpen. Bei der

Condensation der Dämpfe durch Druck wird wiederum die Lösung gebildet. Vornehmlich

wird eine Lösung von Schwefligsäure in Aether oder von Ammoniak in Aether

angewendet. Aether absorbirt 33 bis 70 Procent seines Gewichtes an Schwefligsäure.

Während Aether allein eine Temperaturerniedrigung von 8,5° hervorbringt, verursacht

Schwefligsäure-Aether (33procentig) eine solche von 13,5°, Ammoniak-Aether (6

procentig) eine solche von 12,5°.

An Stelle der genannten Lösungen werden noch angeführt: Lösung von Schwefligsäure in

Schwefelkohlenstoff (Absorption: 1,43 Proc., Temperaturerniedrigung: 8,3°); von

Schwefligsäure in Chloroform (Absorption: 5 Proc., Temperaturerniedrigung: 5,5°);

bei der Lösung von weniger als 1 Proc. Chlormethyl beträgt die

Temperaturerniedrigung 10°.

A. J. Rossi und L. F. Beckwith in

New-York (D. R. P. Nr. 15151 vom 18.

Januar 1881) wollen Kälte erzeugen mit der Lösung eines flüchtigen

Stoffes, z.B. Ammoniak, in einem nichtflüchtigen, z.B. Glycerin, indem sie durch

Druckverminderung das Ammoniak zum schnellen Verdunsten bringen und die hierbei

gebundene Wärme anderen Stoffen entziehen. Das Ammoniak wird dann unter

Wiederherstellung des Druckes in einem kühl gehaltenen Gefäſse wieder in dem

erschöpften Glycerine aufgelöst.

Ammoniak-Eismaschinen mit Compression (vgl. Zeuner 1882 244 89), welche

sich von der Lindeschen (1877 224 * 172) wesentlich nur durch die Construction der Druckpumpe

unterscheiden, wurden angegeben von J. K. Kilburn im

Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 379, J. Ch. de la Vergne und W. M.

Mixer in New-York (* D. R. P. Nr. 17336 vom 7. November 1880) und von A. Osenbrück (* D. R. P. Nr. 17373 und 21971, vgl. 1882 246 * 452).

Ueber die Gestehungskosten des Eises mittels der Osenbrück'schen Maschine macht die Maschinenfabrik Germania in Chemnitz folgende Angaben:

Maschinenmodell

I

II

III

IV

V

VI

VII

Stündliche Eislieferung k

25

50

100

250

500

1000

2000

Gestehungskosten für 100k

Eis in Pf.

152

120

84

68

52

46

38

Der Wirkung einer Flüssigkeits- Kühlmaschine

äquivalenter Eisaufwand in 24 Stunden k

1000

2000

4000

10000

20000

40000

80000

Gestehungskosten der 100k

Eis äquivalenten Kühlarbeit der Maschine, in Pf.

52

42

36

32

24

20

14

Nach J. F.

Littleton in London (D. R. P. Nr. 23345 vom 21. Mai 1882) wird, um das in der

Vorlage verflüssigte Ammoniakgas auf seinem Wege zum Kühlapparate, in welchem es

durch Expansion Kälte erzeugen soll, vor Erwärmung durch die umgebende Luft zu

schützen, dieses in einem Schlangenrohre entweder durch das aus dem Kühlapparate

austretende expandirte kalte Ammoniakgas, oder durch die in demselben abgekühlte

Flüssigkeit geleitet.

(Schluſs folgt.)