| Titel: | Mehrcylinder-Dampfmaschinen von P. Brotherhood, R. Matthews bezieh. J. Abraham. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 345 |

| Download: | XML |

Mehrcylinder-Dampfmaschinen von P. Brotherhood,

R. Matthews bezieh. J. Abraham.

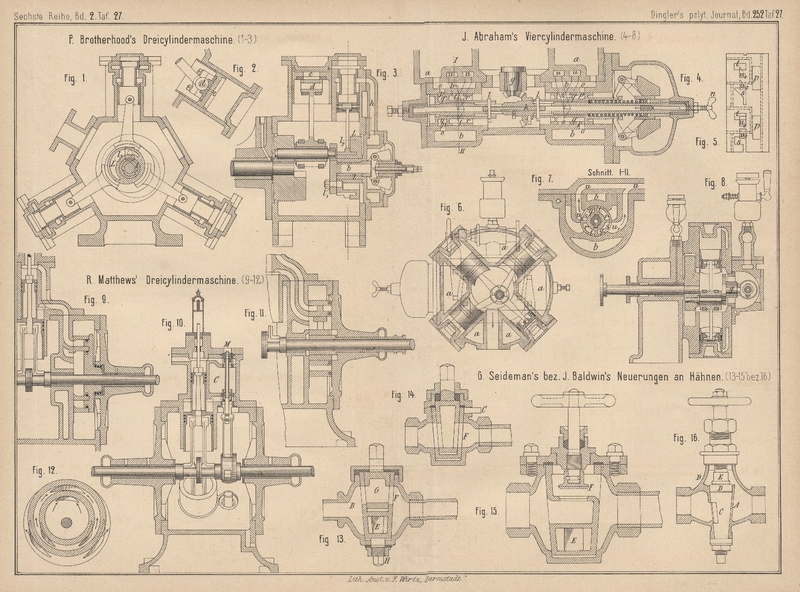

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Neuerungen an Mehrcylindermaschinen.

P.

Brotherhood in Lambeth, England (*

D. R. P. Nr. 25596 vom 9. Juni 1883 und Zusatz * Nr. 27444

vom 3. November 1883) hat an seiner schon mehrfach besprochenen Dreicylindermaschine (vgl. 1873 207 * 177. 1874 213 * 272. 1882 246 * 350) wieder mehrere Neuerungen eingeführt, welche

aus Fig. 1 bis 3 Taf. 27

ersichtlich sind.Bei der neuesten Anordnung der Brotherhood'schen

Maschine (Zusatzpatent * Nr. 27444) ist die Kurbelwelle beiderseits im

Gehäuse gelagert, insbesondere aber eine Einrichtung getroffen, um die

Steuerungsschieber nach auſsen herausnehmen zu können. Auſserdem ist das

Excenter aus zwei Scheiben zusammengeschraubt, welche die Köpfe der

Schieberstangen in excentrischen Kreisnuthen zwischen sich fassen. Der

cylindrische Drosselschieber ist in die Verlängerung der Kurbelwelle verlegt

und durch eine kurze Stange mit dem Regulator in Verbindung

gebracht.

Zunächst benutzt er jetzt, wie Whitehead (1881 * 239 11) und James (1882 246 * 351) ebenfalls cylindrische Schieber zur Steuerung,

gibt denselben aber in dem auſserhalb des Dampfzuströmkanales h liegenden Theile einen kleineren Durchmesser als in

dem inneren Theile, so daſs dieselben durch den Dampf stets nach der Welle hin

gedrängt werden. Hierdurch ist es ermöglicht, die drei Schieberstangen mit

bogenförmigen Enden gegen eine gemeinsame Excenterscheibe zu stützen, ähnlich wie

sich die drei Kolbenstangen gegen die gemeinschaftliche Kurbel legen (vgl. Fig.

1). Die Excenterscheibe L dreht sich um einen

an den Gehäusedeckel angegossenen Hohlzapfen l (Fig.

3), welcher, mit Weichmetall ausgefüttert, der kurzen Welle b als Lager dient; diese trägt einerseits eine Scheibe,

in welche der Kurbelzapfen eingreift, und andererseits den Regulator. Ein in jener

Scheibe befestigter Stift l1 nimmt die Excenterscheibe mit; letztere ist durch ein Gegengewicht l2 ausbalancirt und mit

einer Ringnuth versehen, in welche die Köpfe der Schieberstangen zur Sicherung

eingreifen.

Da diese Maschinen mit möglichst hohen Dampfspannungen und geringen Füllungen

arbeiten sollen, so muſs den Schiebern groſse Voreilung gegeben werden. Diese

bedingt aber auch ein sehr frühes Absperren der Ausströmung durch die Schieber und,

um nun übermäſsige Compression zu vermeiden, hat Brotherhood einen Hilfsausströmkanal e in den

Dampfkolben angeordnet (Fig. 2 und

3). Derselbe ist während der Bewegung des Kolbens gegen die Welle hin

durch den Kopf der Kolbenstange geschlossen, tritt aber während des Ausschubes, noch

ehe der Schieber den betreffenden Cylinderkanal zu schlieſsen beginnt, durch einen

Spalt mit dem Hohlräume d des Stangenkopfes in

Verbindung (Fig. 2), so

daſs der noch vor dem Kolben befindliche Dampf frei entweichen kann. Gegen Ende des Hubes wird der

Kanal e wieder abgesperrt, worauf die Compression

beginnt.

Behufs besserer Ausnutzung des Dampfes hat R. Matthews in

Hyde, England (* D. R. P. Nr. 24112

vom 18. April 1883) an die Stelle jedes Cylinders einer solchen Dreicylindermaschine einen äuſseren kleinen und einen

daran gegossenen inneren groſsen Cylinder gesetzt, wie in Fig. 9 bis

11 Taf. 27 dargestellt ist. Der Dampf strömt bei M (Fig. 10)

zu, gelangt, nachdem er in dem kleinen Cylinder gewirkt hat, in einen neben jedem

kleinen Cylinder befindlichen, als „Receiver“ dienenden Behälter C, aus diesem in den groſsen Cylinder und endlich, wie

gewöhnlich, in den die Kurbelwelle umgebenden Gehäuseraum. Zur Steuerung sollen

entweder, wie in Fig. 10

angegeben, Kolbenschieber benutzt werden, welche dann ähnlich wie bei der Brotherhood'schen Maschine von einem Excenter aus

bewegt werden, oder es soll der in Fig. 11 und

12 in zwei Formen abgebildete Kreisringschieber zur Verwendung kommen.

Derselbe besteht aus zwei Ringen, welche, durch angegossene Vorsprünge in einem

bestimmten Abstande von einander gehalten, lose über ein Excenter gehängt und gegen

den Gehäusedeckel durch federnde Liderungsringe abgedichtet sind. Die Kanalmündungen

sind, wie in Fig. 12

angegeben, in der Schieberfläche vertheilt. Die Dampfströmung findet entgegengesetzt zu den Pfeilen statt. Die Bewegung der

Schieber wird im Allgemeinen keine Drehung, sondern eine Parallelverschiebung sein,

bei welcher alle Punkte gleich groſse Kreise, deren Halbmesser gleich der

Excentricität ist, beschreiben. Die Abnutzung wird also gleichmäſsig stattfinden.

Diese Steuerung ist auſserordentlich einfach, hat aber den Nachtheil langer

Dampfkanäle, namentlich für die kleinen Cylinder. Auſserdem ist der Raum zwischen

den Ringen, welcher hier die Stelle des Zwischenbehälters (Receiver) vertritt, sehr

klein.

Bei der etwas abweichenden Anordnung Fig. 9 Taf.

27 sind die beiden Ringe in die Excenterscheibe selbst eingelassen und werden mit

dieser durch eine Feder gegen die Gleitfläche gedrückt. Der Dampf soll hier

umgekehrt wie bei Fig. 11,

von innen nach auſsen strömen, also so, wie es die Pfeile in Fig. 12

anzeigen.

Eine Viercylindermaschine von J. Abraham in Firma Mesthaler und Comp. in Nürnberg (* D. R. P. Nr. 24322 vom

14. März 1883) ist in Fig. 4 bis

8 Taf. 27 abgebildet. Sämmtliche vier ein liegendes Kreuz bildende

Cylinder sind mit dem trommelförmigen Gehäuse in einem Stücke gegossen. Die Räume

a zwischen den Cylindern dienen als Dampfmantel.

Patentirt ist nur die Steuerung der Maschine, für welche zwei rotirende cylindrische

Hähne benutzt sind. Dieselben befinden sich in einem quer vor der Maschine liegenden

Gehäuse auf einer Welle, welche ihre Bewegung durch die kurze, vom Kurbelzapfen

mitgeschleppte Welle g mittels Kegelräder erhält, und

zwar macht die Steuerwelle halb so viel Umdrehungen als die Kurbelwelle. Jeder Hahn

steuert die beiden ihm

zunächst liegenden Cylinder. Die Kanäle u derselben

spalten sich vor dem Eintritte in das Hahngehäuse (Fig. 7) und

die beiden Arme u1 und

u2 derselben münden

auf entgegengesetzten Seiten der Hähne, wodurch eine Entlastung derselben erreicht

wird. Der Hohlraum jedes Hahnes ist durch Längs- und Querwände in Kammern q und r getheilt (vgl.

Fig. 4 und 7 sowie die

Abwickelung Fig. 5). Die

Kammern q stehen durch die Oeffnungen p im Hahncylinder und die Oeffnungen o im Gehäuse mit dem Mantelraume b stets in Verbindung und sind wie dieser immer mit

frischem Dampfe gefüllt, während die Kammern r in den

mittleren Auspuffraum führen. Durch die Oeffnungen s

tritt der frische Dampf aus den Kammern q in die

Cylinderkanäle und durch die Oeffnungen t entweicht der

Abdampf aus denselben in die Kammern r.

Soll die Maschine mit fester Füllung arbeiten, so werden die Oeffnungen s und die Kanalmündungen u1 und u2 rechteckig ausgeführt, wie in Fig. 5

unten. Soll dagegen die Füllung durch einen Regulator selbstthätig geändert werden,

so werden die Oeffnungen s, u1 und u2

dreieckig gemacht, wie in Fig. 5 oben,

und wird die in Fig. 4

angegebene Einrichtung zu einer Längs Verschiebung der Hähne benutzt. Die

Steuerwelle ist hohl und hat sammt ihren Keilen in den Hahncylindern genügend

Spielraum, um eine leichte Längsverschiebung zu ermöglichen und ein Klemmen zu

vermeiden. Beide Hähne sind durch eine in der Steuer welle steckende Stange k und zwei Querkeile l mit

einander gekuppelt. Der Regulator, dessen winkelförmige Pendelarme direkt in den

Muff des einen Hahnes eingreifen, ist durch eine Feder belastet, deren Spannung

behufs Einstellung einer bestimmten Umlaufzahl mittels der Flügelschraube n geregelt werden kann. Die Oeffnungen t sind hinreichend lang ausgeführt, daſs bei der

Längsverschiebung der ausströmende Dampf nicht gedrosselt wird. Die schmalen

Schlitze, in welche die Oeffnungen s übergehen (vgl.

Fig. 5), haben den Zweck, der Maschine beim Anlassen zunächst groſse

(etwa ⅔) Füllungen zu geben. Sobald die Hähne aber durch den Regulator um die Breite

dieser Schlitze verschoben sind, sinkt der Füllungsgrad sofort auf etwa ½.

Die Umlaufzahl ist wie bei allen derartigen Maschinen sehr groſs (500 bis 1000 und

darüber), in Folge dessen kleine leichte Maschinen schon erhebliche Leistungen

geben. Eine Abraham'sche Maschine von 55mm Cylinderdurchmesser und 58mm Hub mit einem Gewichte von 100k soll z.B. bei 960 Umläufen und 6at Ueberdruck 4e

effectiv und die gröſste Sorte, welche 135mm

Cylinderdurchmesser, 105mm Hub und ein Gewicht von

450k hat, bei 550 Umläufen und derselben

Dampfspannung 25e liefern. Der Dampfverbrauch, bei

allen derartigen Schnellläufern ziemlich bedeutend, wird bei der Abraham'schen Maschine wegen der langen winkeligen

Kanäle wohl besonders groſs sein. Auf der Wiener Elektricitäts-Ausstellung 1883 war

eine kleine Abraham'sche Maschine mit einer Schuckert'schen Dynamomaschine gekuppelt, in Betrieb

und wurde wegen ihres ruhigen Ganges vielfach gelobt.

Whg.

Tafeln