| Titel: | Ueber die Herstellung von Eis. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 367 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung von Eis.

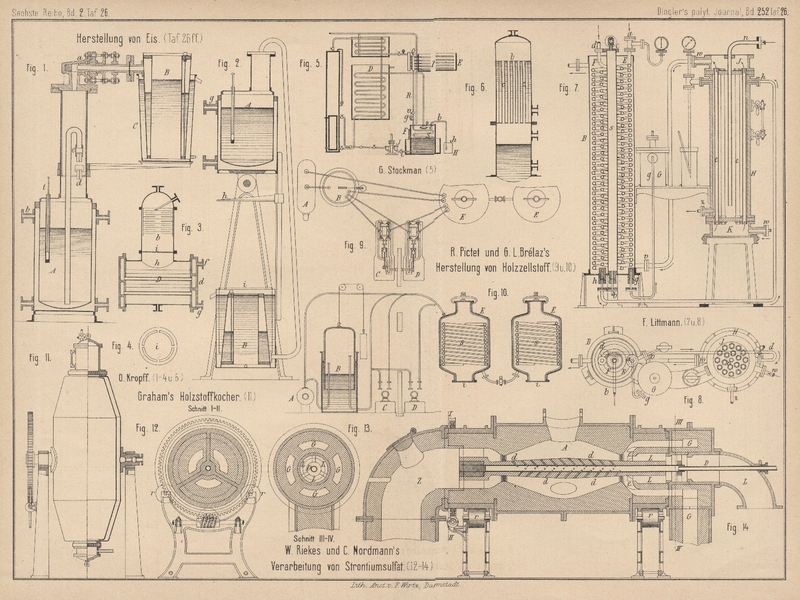

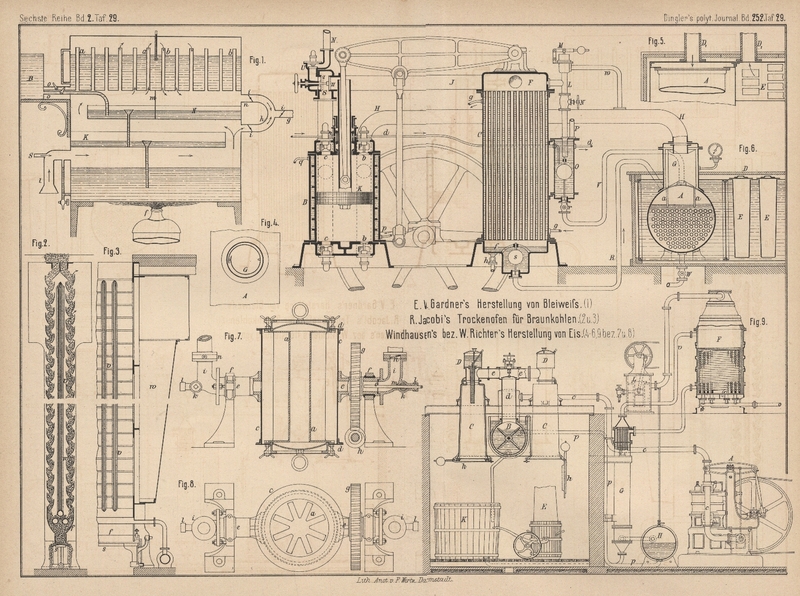

Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 26 und 29.

(Schluſs des Berichtes S. 328 d. Bd.)

Ueber die Herstellung von Eis.

F.

Windhausen in Berlin (* D. R. P. Nr. 23112 vom 15. November 1882) will wieder Schwefelkohlenstoff als Kälte erzeugendes Mittel

verwenden (vgl. Fig.

4 bis 6 Taf. 29).

Die durch Verdunstung des im Kessel A befindlichen

Schwefelkohlenstoffes erzeugte Kälte, welche bei 0at,1 Spannung –15° betragen soll, wird auf die den Kessel umgebende und

seine Siederohre durchflieſsende Chlorcalciumlauge übertragen. Um die

Kälteübertragung auf die im Behälter D eingesetzten

Gefrierzellen E zu vermitteln, ist zwischen die

Rohransätze D1 eine

Centrifugalpumpe angebracht. Der Dampftrockenapparat G

ist, wie der Schnitt Fig. 4

zeigt, ein aus dünnem Bleche hergestellter Behälter, welcher durch spiralförmige

Mantelwand, Boden und Deckel gebildet ist. In der Mitte des Deckels mündet in diesen

Behälter das Saugrohr H, während am Umfange des Bodens

ein oder mehrere dünne Röhren a bis in den flüssigen

Schwefelkohlenstoff hinabreichen. Durch den rechteckigen Schlitz, welcher durch den

Abstand der Enden der spiralförmig gewundenen Mantelwand gebildet ist, strömt der

Schwefelkohlenstoffdampf ein und wird durch die angewiesene centrifugale Strömung

der etwa mitgerissene flüssige Antheil an die Mantelwand geschleudert und durch die

Röhren a in den Refrigerator zurückgeführt.

Die Compressionspumpe besteht aus einer doppeltwirkenden Saug- und Druckpumpe B, mittels welcher durch das Rohr H und die Saugventile b

die Schwefelkohlenstoffdämpfe angesaugt, darauf durch den Kolben K bis nahe auf 0,7 bis 1at absoluten Druck zusammengepreſst und durch die sich öffnenden

Druckventile c und die Rohrleitung J in den Condensator C zur

Verflüssigung der Dämpfe verdrängt werden. Zur theilweisen Ableitung der Wärme,

welche sich beim Verdichten der Dämpfe entwickelt, ist der Cylinder innerhalb einer

Ummantelung mit Kühlwasser umgeben, welches durch das Rohr p eintritt und bei q wieder austritt. Um

ferner das Eindringen atmosphärischer Luft an der Mantelfläche der Kolbenstange zu

verhindern, flieſst um dieselbe bei z innerhalb zweier

Kolbenstangenpackungen Wasser, welches durch das Rohr d

zu- und abströmt.

Der Condensator C ist ein aufrecht stehender, mit

Kühlröhren durchzogener Kessel, welche von durch Röhren g zu- und ausflieſsendem Wasser umgeben sind. Oben und unten münden die

Kühlröhren in durch Deckel und Boden verschlossene Räume f und F. In den Raum F mündet das Druckrohr J, durch welches die

verdichteten Schwefelkohlenstoffdämpfe eintreten und, nach unten strömend, in den

Kühlröhren verflüssigt werden. Ein mit dem Schwimmer s

verbundenes Ventil öffnet sich dann, wenn durch eine gröſsere Ansammlung von

Schwefelkohlenstoff im Räume f der Schwimmer s gehoben wird. Zu dem Zwecke ist der Schwimmer mit

daransitzendem Ventil specifisch leichter als Schwefelkohlenstoff, aber schwerer als

Wasser; dadurch wird bewirkt, daſs zwar der über eine bestimmte Höhe sich

ansammelnde Schwefelkohlenstoff durch das Rohr R in den

Refrigerator A überströmen kann, nicht aber das etwa

durch Undichtheiten in den Condensator gekommene Wasser; dieses wird vielmehr

nach mehr oder minder langem Betriebe der Maschine durch einen bei h angebrachten Ablaſshahn und ein Fallrohr

entfernt.

Zum Schütze gegen zu hohe Spannung der Dämpfe im Condensator und zum zeitweisen

Ablassen der etwa in den letzteren eingedrungenen atmosphärischen Luft ist mit dem

oberen Räume F des Condensators C ein T-Rohr L verbunden. Die obere Mündung

des senkrechten Schenkels dieses Rohres ist durch ein Sicherheitsventil M geschlossen. Dasselbe wird so belastet, daſs das

Ventil durch den Dampfdruck schon geöffnet wird, bevor die Dampfspannung im

Condensator den Druck der äuſseren Atmosphäre erreicht hat; die beim Oeffnen

überströmenden Dämpfe gelangen durch das Rohr w in das

Saugrohr H. Ein Absperrventil N an der unteren Mündung des Rohres L hat den

Zweck, bei Inbetriebsetzung der Maschine die etwa in der letzteren befindliche Luft

abzulassen. Dieselbe strömt zunächst in einen mit Kühlwasser gefüllten Behälter O, in welchem die beigemischten

Schwefelkohlenstoffdämpfe condensiren und sich in dem unteren Theile des Behälters

O unter dem Kühlwasser ansammeln, während die Luft

durch das Rohr P, welches bis über das Dach des

Maschinengebäudes hinaus geführt ist, in die Atmosphäre entweicht. Der in dem

Behälter O verflüssigte Schwefelkohlenstoff wird

zeitweilig durch das Schwimmerventil r und das Rohr V in den Refrigerator zurückgeführt.

Behufs möglichst vollständiger Entfernung der atmosphärischen Luft aus der Maschine,

bevor noch der flüssige Schwefelkohlenstoff durch das Rohr und Hahn W eingelassen bezieh. angesaugt wird, ist am Druckrohre

J das Absperrventil S

angebracht; dasselbe befindet sich in einem Gehäuse, in welchem es in der Stellung

I die Verbindung mit dem Condensator C offen hält, während das Rohr N, welches nach auſsen führt, abgeschlossen ist. Umgekehrt wird in der

Stellung II die Verbindung mit dem Condensator

abgeschlossen und mit dem Rohre N offen gehalten. In

dieser zweiten Stellung des Absperrventiles kann nun bei Inbetriebsetzung der

Compressionspumpe die Luft aus dem Refrigerator und bei entlastetem

Sicherheitsventile auch aus dem Condensator angesaugt und durch das Rohr N in die Atmosphäre verdrängt werden. Zur Sicherung,

daſs bei Umstellung des Absperrventiles nicht Luft zurückströmen kann, ist in der

Rohrleitung N das Rückschlagventil U angebracht.

Wie bereits in D. p. J. 1877 224 168 erwähnt wurde, erscheint Schwefelkohlenstoff wenig geeignet zur

Kälteerzeugung, so daſs die Leistung dieser Maschine zunächst abzuwarten ist.

Praktisch bewährt hat sich dagegen bereits die ebenfalls von Windhausen construirte Vacuum-Eismaschine

(vgl. F. Fischer: Chemische Technologie des Wassers *

S. 36). Bei derselben wird mittels der Pumpe A (Fig.

9 Taf. 29) in den Gefriercylindern C ein

Vacuum von etwa 4mm Quecksilber erzeugt und unterhalten. In

Folge dessen wird etwa ⅙ des von den Behältern D in die

Gefrierzellen C einflieſsenden Wassers verdampft und ⅚

als Eis niedergeschlagen. Die im Wasser befindliche Luft und der Wasserdampf gehen

durch die Röhren e und d

durch den mit concentrirter Schwefelsäure gefüllten Absorptionsbehälter B und treten am hinteren Ende desselben mittels eines

Domes in das Saugrohr c der Luftpumpe. Die

Schwefelsäure absorbirt den gröſsten Theil des verdampften Wassers und verdünnt

sich, während 3 bis 4 verschiedener Füllungen von 60° B. bis nahe auf 50°. Damit

während der Verdünnung die Säure nicht zu warm werde, liegt der Absorptionsapparat

in Kühlwasser, welches nicht verunreinigt, also nach dem Abstehen wieder benutzt

werden kann. Die bis auf nahe 50° B. verdünnte Säure wird in den mit Blei

gefütterten Bottich K abgelassen und nach Herstellung

des Vacuums aus dem Behälter H durch das Rohr p concentrirte Säure nach B übergezogen. In dem Concentrator F wird

ebenfalls unter Luftverdünnung durch die Pumpe L die

Säure mittels direkten Dampfes concentrirt; durch den sogen. Austauschapparat G geht die concentrirte heiſse Säure nieder, während

die verdünnte Säure aus dem Bottiche K im Gegenstrome

durch das Rohr v nach dem oberen Theile von Fflieſst.

Die Concentration ist sonach ununterbrochen, während die Darstellung von Eis zum

Zwecke der Entleerung abgesetzt erfolgt. E bedeutet

einen Eisblock, wie er nach selbstthätigem Abhängen des Bodens h der Gefrierschränke C in

Transportgefäſse fällt.

Eine derartige in Wien (Untere Weiſsgerberstraſse Nr. 11) in Betrieb befindliche

Maschine liefert, wie E. Planer in der Allgemeinen Zeitschrift für Bierbrauerei, 1883 S. 4 und

197 berichtet, mit 6 Gefriergefäſsen C stündlich 500k Eis. Diese Maschine erfordert zum mechanischen

Betriebe der gesammten Anlage – nämlich sowohl zur Beschaffung des 6cbm betragenden Gefrier-, Condensations- und

Kühlwassers aus einem 6m tiefen Brunnen und zum

Concentriren der Säure, wie zum mechanischen Antriebe der beiden Luftpumpen und der

Rührwelle – eine 7e-Dampfmaschine bezieh.

stündlich 37k,5 Ostrauer Würfelkohle.

Nach L. Chenut (Annales

industrielles, 1884 Bd. 1 * S. 75) ist eine derartige Maschine von der Société industrielle „La Pneumatique“ der Paul'schen Bierbrauerei in Savigny-sur-Orge

(Departement Seine-et-Oise) geliefert worden. (Windhausen's Name wird in dem Berichte a. a. O. nicht genannt.) Dieselbe

erzeugt in 24 Stunden 12000 bis 15 000k Eis,

erfordert eine Dampfmaschine von 7 bis 8e und soll

sich bewähren.

Der Klareis-Gefrierapparat von W. Richter

in Berlin (* D. R. P. Nr. 26423 vom 20.

Juni 1883) soll dazu dienen, unter Anwendung von kalter Salzlösung Wasser in klares Eis zu verwandeln. Das

Gefäſs c (Fig. 7 und

8 Taf. 29), in welches das sternförmige Gefäſs a mittels der Deckel d wasser- und luftdicht

eingesetzt ist, dient zur Aufnahme der gekühlten Salzlösung. Dasselbe ruht mit den

Hohlachsen e in den Lagerstühlen

f und kann durch die auf einer der Achsen e befindlichen Schneckenräder g und der Schraube h in drehende Bewegung

gesetzt werden. Die Knierohre i, welche, an den

Hohlachsen e beliebig gedreht, die Fortsetzung

derselben bilden, sind mit Hähnen k und

Büchsendichtungen l behufs Einführung von Thermometern

m versehen. In den Knierohren i befinden sich zur Regulirung der durchströmenden

Salzlösung Drosselklappen n, für welche indeſs auch

Ventile oder Hähne angewendet werden können. Die Dichtung zwischen den Achsen e und den Knierohren i

wird durch die eingelegten Pockholzringe o bewirkt.

Beim Betriebe wird in das Gefäſs a so viel Wasser

eingelassen, daſs an der Füllung das Volumen des inneren cylindrischen Raumes, in

welchen die Zellen münden, sowie das Volumen der mehr oder minder gewölbten Deckel

fehlt. Durch die Knierohre und die Hohlachsen wird in das Gefäſs c kalte Salzlösung eingeführt und hierauf der Apparat

mittels der Sehraube h in Bewegung gesetzt. In dem

Gefäſse a wird sich nun bei jeder Umdrehung des

Apparates ein Theil der Zellen entleeren, die inneren Wandungen derselben werden von

dem zu gefrierenden Wasser überrieselt. Durch dieses Ueberrieseln wird klares oder

blankes Eis erzeugt; die die äuſseren Wandungen der Zellen bespülende kalte

Salzlösung bewirkt nämlich, daſs die die Zellen durchrieselnde Flüssigkeit nach und

nach an den Wandungen der Zellen gefriert, so zwar, daſs in einem gewissen Zeiträume

die Zellen voll gefroren und der cylindrische Raum, in welchen die Zellen münden,

leer sein wird. Nach Oeffnen der Deckel d und Erwärmen

der Zellenwandungen, zu welchem Behufe die Salzlösung vorher abzulassen ist, wird

das Eis aus den Zellen fallen und die Füllung kann erneuert werden.

Berücksichtigt man, daſs das eingesammelte Eis zuweilen in der bedenklichsten Weise

verunreinigt (vgl. 1880 236 85), das künstliche Eis aber

völlig rein ist, so wird man zugeben, daſs die Eismaschinen mehr Beachtung

verdienen, als ihnen bisher geschenkt ist.

F.