| Titel: | Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und Papier. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 405 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und

Papier.

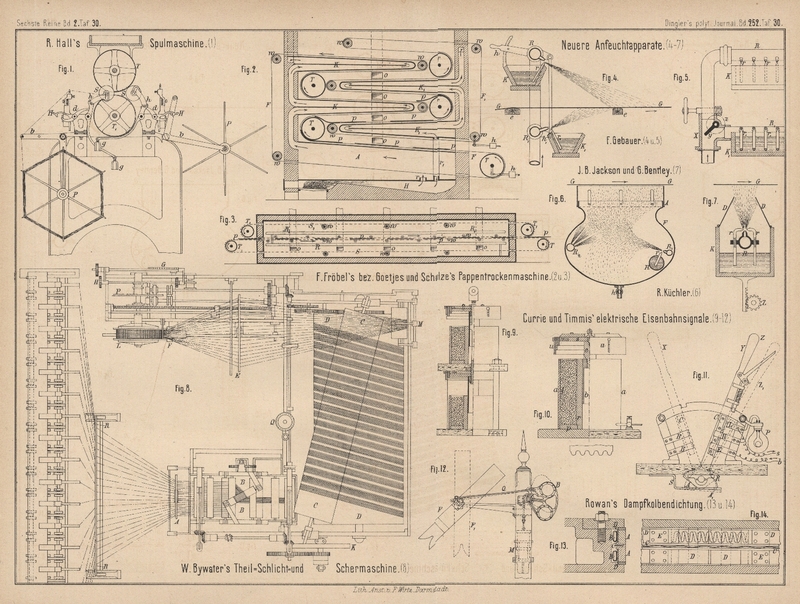

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neuerungen an Anfeuchtapparaten für Gewebe und Papier.

Die Mittheilung von Feuchtigkeit an Gewebe und Papier vor dem Kalandern erfolgt

entweder durch Berührung mit einer nassen Walze, oder in Form eines Sprühnebels;

letzterer wird hervorgerufen durch Ausspritzen von Wasser mit einer schnell

rotirenden Bürstenwalze oder gepreiste Luft, beim Werfen von Wasser durch enge Siebe

(vgl. Fromm 1879 232 * 227),

oder es wird direkt Wasserdampf benutzt (vgl. Harris

1881 240 * 26). Das von A.

Stephan in Berlin (vgl. 1866 184 * 44)

angegebene Verfahren mit Preſsluft findet in einigen neueren Anfeuchtapparaten

wieder Anwendung und ist auch von Knappe (vgl. 1879 233 * 455) zum Aufbringen von flüssiger Appreturmasse auf

Gewebe benutzt. Wie bei dem letzteren befinden sich auch bei dem Anfeuchtapparate

für Papier mittels gepreſster Luft von F. Flinsch in

Offenbach (Erl. * D. R. P. Nr. 3274 vom 4. Juni 1878) die kleinen Ansatzröhrchen

finden Austritt des Wasser aus dem Zuführrohre innerhalb der Düsen für das Ausblasen

der Preſsluft; die letztere drückt dabei gleichzeitig in dem Zufluſsbehälter auf das

Wasser.

In gleicher Weise wie bei Stephan ist auch die Anordnung

des Anfeuchtapparates von F. Gebauer in

Charlottenburg (* D. R. P. Nr. 22690

vom 14. December 1882), nur daſs zwei Apparate, oberhalb und unterhalb

des Gewebelaufes, vorhanden sind und somit gleichzeitig beide Seiten des Stoffes

angefeuchtet werden können. In die Rohre R und R1 (Fig. 4 und

5 Taf. 30) wird durch ein kräftiges Gebläse Luft eingetrieben, welche

durch eine Reihe Düsen austritt und dabei, da die Düsen genau auf die in den

Wasserkasten K und K1 tauchenden kleinen Röhrchen r und r1 treffen, das Wasser ansaugt, fein zertheilt und

über das von den Leisten e getragene Gewebe G aussprüht. Die Röhrchen R und R1

können durch Hebel h und h1 verdreht, dadurch die Düsen den

Röhrchen r, r1 beliebig

nahe gestellt und die Stärke der Anfeuchtung regulirt werden. Zu erwähnen bleibt

noch die Einrichtung, durch welche der Luftzutritt in eines der beiden Rohre R und R1 aufgehoben wird, wenn das Gewebe bloſs auf einer

Seite angefeuchtet werden soll. In dem Kasten X des

Luftzuführungsrohres ist eine durch Handrad und Schneckengetriebe z stellbare Klappe y

angebracht, welche gegebenen Falles den Luftstrom von einem der Rohre R oder R1 abschlieſst.

Der in Fig. 6 Taf. 30 dargestellte Apparat von Rud. Küchler in

Wendhausen (* D. R. P. Kl. 55 Nr.

25420 vom 20. April 1883) ist besonders für Papier bestimmt und sucht für diesen Zweck von dem durch eine gleiche

Einrichtung wie vorher (Wasserrohr R mit den kleinen

Röhrchen r, Luftrohr R1 mit Düsen) erzeugten Sprühnebel nur die feinsten

Theilchen zur Anfeuchtung zu verwenden. Gegenüber dem Luftrohre R1 befindet sich ein

zweites Luftrohr R2;

die durch Löcher hier austretende Luft trifft den Sprühnebel und treibt die feinsten

Wassertheilchen nach oben gegen das Papier G, während

die schwereren Wassertheilchen in dem umgebenden Gehäuse F sich sammeln und durch den Hahn h

abgelassen werden können. Der ganze Apparat läſst sich in verschiedenem Abstande von

dem Papierlaufe einstellen, zu welchem Zwecke der Aufsatz A des Gehäuses F verschiebbar ist.

Bei dem in Fig. 7 Taf.

30 skizzirten Apparate von J. B. Jackson

und G. Bentley in Bury (Englisches Patent, vgl. Deutsches Wollengewerbe, 1884 S. 7) sind vor jeder Düse

des Luftrohres R zwei gegen einander angeordnete kleine

Saugröhrchen r angebracht, welche durch Ein- bezieh.

Ausschrauben gegen die Luftdüsen verschieden hoch eingestellt werden können. Das

Rohr R befindet sich in dem Wasserkasten K, welcher durch Zahnstange und Rad Z in beliebigen Abstand von dem Stofflaufe G gebracht werden kann und zwei Deckel D trägt, welche die Stärke des Nebelstrahles und damit

die Anfeuchtung reguliren. Durch die doppelte Anordnung der Röhrchen r dürfte auch hier eine weitere Verfeinerung des

Sprühnebels herbeigeführt werden.

Tafeln