| Titel: | Currie und Timmis' elektrische Eisenbahnsignale. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 408 |

| Download: | XML |

Currie und Timmis' elektrische

Eisenbahnsignale.

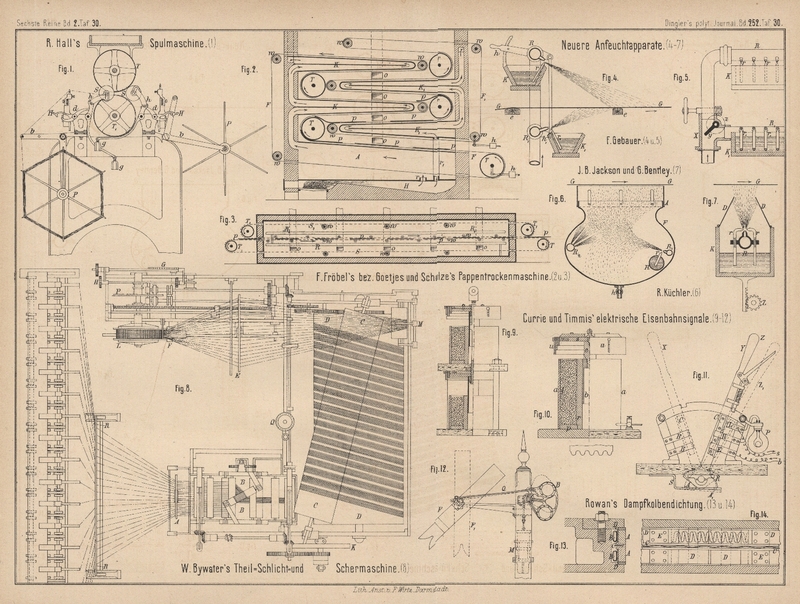

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Currie und Timmis' elektrische Eisenbahnsignale.

In den von der Gloucester Waggon Works Company in

Gloucester ausgeführten Eisenbahnsignalen von St.

Currie und Ill. A. Timmis werden nach dem Engineer, 1884 Bd. 57 S. 202 die Signalmittel (bezieh.

Weichenzungen) unmittelbar vom Elektromagnete bewegt. Der letztere hat daher eine

eigenthümliche Einrichtung erhalten, damit er seinen Anker nicht nur sehr kräftig,

sondern auch aus verhältniſsmäſsig groſser Ferne und auf einem groſsen Wege

anzuziehen vermag, zugleich aber auch ein heftiger Stoſs beim Auftreffen des Ankers

auf dem Elektromagnete oder auf einem Ansehlage am Ende seines Hubes nicht

stattfinde.

Diese Elektromagnete werden als einfache oder doppelte ausgeführt, letztere für

doppelt so groſsen Ankerhub. Der in Fig. 10

Taf. 30 abgebildete einfache Elektromagnet besitzt als Kern eine Röhre r aus weichem Eisen, die mit ihrem unteren Ende in eine

weiche Eisenplatte p eingesetzt ist. Auch die weitere

Röhre a aus weichem Eisen sitzt auf der Platte p. Am oberen Ende sind die beiden Röhren r und a durch eine

Messingplatte geschlossen, der Zwischenraum aber ist mit Drahtwickelung (gewöhnlich

von 1mm,2 Dicke) ausgefüllt. Der Anker besteht aus

einem Mittelstücke e, über dessen unteres Ende ein

Messingrohr b geschraubt ist. Oberhalb des Rohres b ist e kegelförmig

gestaltet und oben trägt es eine Scheibe s aus weichem

Eisen mit einem umgebogenen Rande u, dessen Querschnitt

aus der Figur 10

ersichtlich ist. Der äuſsere Theil des Randes ist verstellbar, so daſs er mehr oder

weniger tief von der Scheibe s herabreicht; überdies wird er bisweilen in

der in Fig. 10

unten angedeuteten Weise zahnförmig oder wellenförmig gemacht, damit die Stärke der

Anziehung bei der Annäherung der Scheibe an die obere Fläche des Magnetes nicht

plötzlich wachse. Bei der ersten Anziehung wirkt der Elektromagnet als Solenoid, bis

der Kern ein beträchtliches Stück in die Röhre r

eingetreten ist; wie dann die Wirkung des Solenoides das Maximum erreicht und darauf

abzunehmen anfängt, so nähert sich die Scheibe s dem

Elektromagnete und wird stärker angezogen. Die Anziehung bleibt daher auf eine

ziemliche Länge angenähert gleich groſs. Ein plötzliches Auftreffen auf einem

Anschlage bei kräftiger Anziehung ist durch die Form des Scheibenrandes vermieden,

welche eine Verminderung der senkrechten Anziehung und eine Ersetzung durch radiale

Anziehung veranlaſst, wenn der Rand sich über den Elektromagnetpol schiebt.

Der doppelte Elektromagnet (Fig. 9 Taf.

30) gewährt eine Anziehung auf eine doppelt so groſse Entfernung und wird bei

Signalen benutzt, welche in 3 Stellungen: „frei“, „Vorsicht“,

„Gefahr“ zu bringen sind. Wenn der Anker des oberen Elektromagnetes seine

tiefste Stellung eingenommen hat, ist der Anker des unteren Elektromagnetes in eine

Stellung gekommen, in welcher er eben zu wirken anfängt. Die Stange, welche beide

Anker verbindet, kann sich frei in dem röhrenförmigen Kerne des oberen

Elektromagnetes bewegen.

Fig.

12 Taf. 30 zeigt die Anwendung dieser Elektromagnete bei einem

Flügelsignale, das wie bei der Great Northern Eisenbahn seine Drehachse in der Mitte

seiner Länge besitzt. Der Grundgedanke der Verschlieſsung des Signalmittels in einer

gewissen (Gefahr-) Stellung liegt darin, daſs die Bewegung desselben durch eine

Zugstange von einer Kurbel aus bewirkt wird, daſs aber diese Kurbel bei der

fraglichen Signalstellung gerade in ihrem todten Punkte steht und aus dieser durch

keinen noch so groſsen Druck oder Zug, welcher von der Zugstange auf sie übertragen

wird, herausgebracht werden kann; bei beabsichtigter Umstellung des Signales wird

die Kurbel zunächst durch den Elektromagnet ein Stück gedreht. Bei dieser Anordnung

sind zur Verschlieſsung keinerlei besondere mechanische Hilfsmittel nöthig. In Fig.

12 steht der Flügel F auf „Vorsicht“;

in der Haltstellung steht er wagerecht und dann liegen seine Achse sowohl, als auch

die der als Gegengewicht dienenden, den Flügel F in der

Gefahrstellung erhaltenden Blende B, sowie das an diese

angeschlossene Ende der Zugstange Q in einer und

derselben Geraden. In diese Stellung bringt die Blende (oder nach Befinden ein

besonderes, auf die Blendenachse aufgestecktes Gegenwicht) den Flügel F stets, wenn der Elektromagnet M stromlos wird, also auch jedes Mal, wenn die Batterie versagt, oder eine

Unterbrechung der Leitung eintritt u.s.w. Die genaue Stellung des Flügels wird

dadurch gesichert, daſs sich bei der Stellung auf „Gefahr“ die Blende an

einen Anschlag anlegt;

wenn aber dieser Anschlag so angeordnet wird, daſs das an B anfassende Ende der Zugstange Q bereits

etwas tiefer als in die todte Stellung herabgegangen ist, so wird die Sicherung des

Signales in der „Gefahr“-Stellung nur um so gröſser. M ist als doppelter Elektromagnet angedeutet und vermag also den Flügel

aus der Gefahrstellung nicht nur in die Stellung „Vorsicht“, sondern auch in

die (punktirte) senkrechte Stellung F1 („frei“) zu bringen. Dazu ist an dem Anker

des Elektromagnetes M eine kurze Kette angebracht,

deren zweites Ende an einer Rolle auf der Blendenachse befestigt ist. Wenn also

Strom gegeben wird, so zieht M seinen Anker an und

diese Anziehung in Verbindung mit dem Flügelgewichte vermag das Gegengewicht der

Blende zu überwinden, dreht durch die Kettenrolle die Blende B und mittels der Zugstange Q auch den Flügel

in die schräge, oder in die senkrechte Stellung.

Ueberdies geben Currie und Timmis dem Strome nur anfänglich die volle Stärke; hat er dann die

Anziehung des Elektromagnetankers herbeigeführt, so wird der Strom durch

Einschaltung eines Widerstandes so weit geschwächt, daſs er nur eben noch den Anker

in seiner angezogenen Lage auf dem Elektromagnete festhalten kann. Dies gibt eine

sehr bedeutende Ersparniſs an Betriebskosten. Den Strom entnehmen Currie und Timmis aus

mehreren Gründen lieber Secundärbatterien. Die Stromsendung vermitteln kleine

Contacthebel Y (Fig. 11

Taf. 30), welche sich um die Achse an ihrem unteren Ende drehen lassen; auf dieser

Achse sitzt zugleich ein Metallstück R, gegen das von

unten her sich eine kräftige Feder S anlegt und den

Hebel Y, je nachdem sie sich an die Fläche A oder A1 anpreſst, entweder in die Lage X oder in die Lage Z

bringt und in ihr festhält. In der Lage X, welche der

Haltstellung des Signalarmes entspricht, berühren die beiden Contactfedern B die in den Contacthebel eingesetzte Contactplatte C und ermöglichen so die Stromschlieſsung durch den

Elektromagnet eines anderen, mit dem ersteren elektrisch gekuppelten Signales. Soll

das erstere Signal auf „frei“ gestellt werden, so wird der Contacthebel Y bis in die Lage Z1 bewegt, wodurch die Contactfedern E, H. und L mittels der

Contactplatte C leitend mit einander verbunden werden

und so der in dem Drahte b von der Batterie kommende

Strom unmittelbar und in voller Stärke im Drahte s nach

dem Signalelektromagnete entsendet wird, wie es nöthig ist, um die Ankeranziehung

beginnen zu lassen und den Signalflügel F (Fig.

12) zu senken. Dies erfolgt aber in einem Augenblicke und, da der

Contacthebel Y in der Lage Z1 nur verharrt, wenn er absichtlich

festgehalten wird, so geht er beim Loslassen durch den Druck der Feder S in die Lage Z zurück, in

welcher nur noch die Federn E und H von der Contactplatte C

berührt werden, demzufolge in den Stromkreis bs die

jetzt nicht mehr kurz geschlossene kleine Swan-Lampe P

eingeschaltet ist, deren Widerstand nicht nur die beabsichtigte Schwächung des

Stromes herbeiführt, sondern die zugleich auch durch ihr Glühen dem Signalmanne die Gewiſsheit gibt,

daſs alles in Ordnung ist.

Wenn der Anker des Signalelektromagnetes auf dessen Kern herabgezogen ist und der

Signalarm auf „frei“ steht, so schaltet ein Contact am Signalarme einen

gewissen Widerstand und einen Rückleitungsdraht zwischen dem Elektromagnete und den

bisher als Rückleitung verwendeten Bahnschienen ein. Da also der Strom jetzt nicht

mehr unmittelbar durch die Schienen gehen kann, so sinkt im Elektromagnete die

Stromstärke von 5 auf 0,125 Ampère herab und der Strom geht jetzt am Signalstellorte

zugleich durch den Elektromagnet eines Wiederholungssignales und gibt dem

Signalwärter Auskunft über die Stellung des Signales.

Werden die Signale oder Weichenzungen nicht elektrisch, sondern mechanisch durch

Drahtzüge gestellt, so werden die Stellhebel in ähnlicher Weise wie die Contacthebel

Y (Fig. 11)

mit den nöthigen Contacten ausgerüstet.

Tafeln