| Titel: | Ueber Neuerungen an Pulsometern. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 443 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pulsometern.

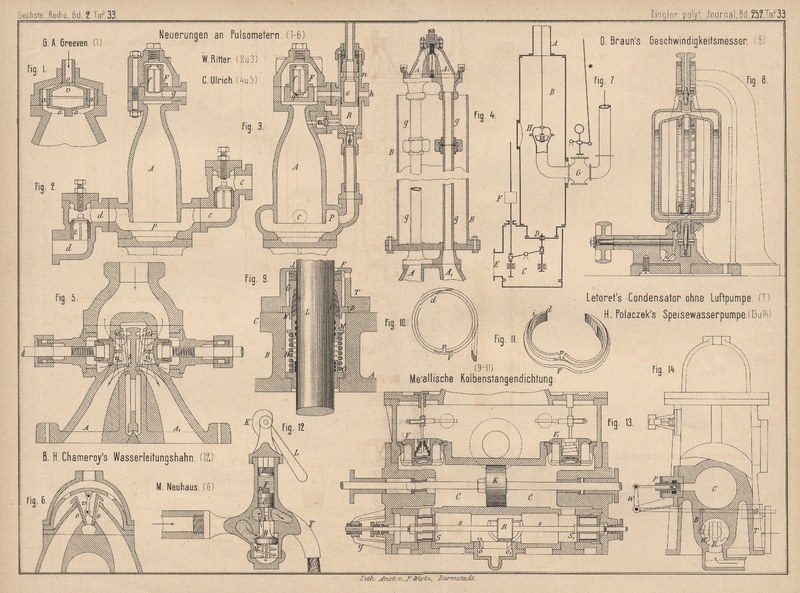

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

(Patentklasse 59. Fortsetzung des Berichtes Bd.

251 S. 473 und 523.)

Ueber Neuerungen an Pulsometern.

Die bereits (1883 248 * 5) mitgetheilte Steuerung für

einkammerige Pulsometer von G. A. Greeven in

Brühl bei Köln (* D. R. P. Nr. 20294) hat nach Mittheilung der diese Apparate

ausführenden Maschinenfabrik W. J. Schumacher in Köln

folgende Abänderung erfahren. Der in den Cylinder a

(Fig. 1 Taf. 33) eingeschraubte Boden und der napfförmige Kolben v besitzen Durchbohrungen o, welche das Innere des Cylinders mit der Pumpenkammer in Verbindung

setzen. Dagegen ist eine Verbindung desselben mit der Atmosphäre nicht mehr

vorhanden. Dieses Ventil soll nun folgendermaſsen arbeiten: Während der Druckzeit

hat der Kolben v seinen tiefsten Stand und Dampf tritt

um den Cylinder a herum aus dem Dampfrohre in die

Kammer. Es tritt aber auch Dampf durch die kleinen Oeffnungen o in das Cylinderinnere, und da in der Pumpenkammer

auch in der Druckzeit immerhin eine Condensation des Dampfes stattfindet, so tritt

bald ein Zeitpunkt ein, in welchem der Druck in dem Cylinder gröſser ist als der in

der Pumpenkammer. Die Folge ist, daſs sich der Kolben v

hebt und den Hauptdampfzutritt abschlieſst. Es tritt daher, da durch die Oeffnungen

o nur wenig Dampf in die Pumpenkammer gelangen

kann, eine Condensation des Dampfes in letzterer ein und die Saugwirkung beginnt.

Der Niedergang des Ventiles soll nun durch den Dampfdruck auf die Abschluſsfläche

des Dampfrohres und durch den Stoſs des in die Pumpenkammer gesaugten Wassers

bewirkt werden. Es wiederholt sich dann das beschriebene Spiel.

Das Steuerventil kann mit dem Steuergehäuse von der Pumpenkammer abgehoben und dann

der Kolben v durch Herausschrauben des Cylinderbodens

nachgesehen werden. Am unteren Ende mündet in die Pumpenkammer ein Einspritzrohr,

welches aus der Druckkammer kommt und mit einem Regulirhahne versehen ist; letzterer

wird bei gröſserer Druckhöhe mehr geöffnet als bei geringerer. Auſserdem ist am

Steuergehäuse ein Lufthahn angebracht, welcher bei gegen Ende der Saugzeit

auftretenden Stöſsen geöffnet werden muſs.Der Greeven'sche Pulsometer wird in 10 Gröſsen

hergestellt und fördert in der Minute 40 bis 3500l auf 8m

Höhe. Bei gröſserer Höhe fallen die Leistungen geringer aus, so daſs bei

etwa 30m Förderhöhe nur die Hälfte der

angegebenen Leistungen erzielt wird. Unter günstigen Verhältnissen soll das

geförderte Wasser bei mittleren und groſsen Apparaten etwa 1 bis 1,250

Temperaturerhöhung für je 10m Förderhöhe

erfahren. Bei kleineren beträgt dieselbe bis zu 3° auf je 10m Höhe. Die Anzahl der Hübe in der Minute

für 3m Saug- und 5m Druckhöhe ändert sich von 50, bei dem

kleinsten, bis zu 17, bei dem gröſsten Pulsometer. Durch Drosselung des

Dampfes soll die Anzahl der Hübe bis auf ⅓ derselben vermindert werden

können, ohne daſs eine wesentliche Verringerung der Leistung eintritt.Nach vorliegenden Mittheilungen scheint der Pulsometer für kleinere als auch

gröſsere Förderhöhen (bis zu 28m,35), für

dicke Flüssigkeiten und für bis zu 75° heiſses Wasser geeignet. Er soll

sogar weniger Dampf als zweikammerige Pulsometer und direkt wirkende

Dampfpumpen gebrauchen. Die Erwärmung des Wassers hält sich in den

angegebenen Grenzen.

Ist das Kolbenventil v unbrauchbar, so kann der

Pulsometer nach Herausnahme desselben ganz ohne Steuerung arbeiten, wenn man das

Dampfabsperrventil nur auf ungefähr ⅛ bis ¼ öffnet (vgl. auch 1882 245 * 280) und den Dampf fortwährend einströmen läſst.

Die Leistung sinkt dadurch allerdings bedeutend.

W.

Ritter in Altona (* D. R. P. Nr. 25818 vom 22. April 1883) bezweckt eine

Abänderung seines selbstthätigen

Dampfkessel-Speiseapparates (* D. R. P. Nr. 13440, vgl. 1881 241 * 420), welcher im Allgemeinen die Einrichtung eines

einkammerigen Pulsometers besitzt. An der Kammer A

(Fig. 2 und 3 Taf. 33)

ist ein Cylinder R angebracht, welcher durch das sich

nach innen öffnende Ventil v mit dem Druckwasser des

Speiseapparates und durch den Stutzen h mit dem

Kesseldampfe in Verbindung steht. Andererseits ist der untere Cylindertheil mit dem

oberen Theile der Kammer durch ein sich gegen die letztere öffnendes Ventil i1 verbunden, während

eine dem Stutzen h gegenüber stehende Durchbrechung des

Cylinders mit dem Ventilgehäuse der Kammer in der Weise in Verbindung steht, daſs

durch diese Oeffnung zugeführter Dampf das Ventil f

entlastet; letzteres liegt hier umgekehrt, wie früher dargestellt, die Wirkung ist

aber die gleiche. Statt der Schraubenfeder wirkt das Eigengewicht des Ventiles zur

Gewichtsausgleichung, wobei der direkte, das Ventil f

schlieſsende Dampf durch g von unten, der

Entlastungsdampf von oben gegen das Ventil strömt.

In dem Cylinder R ist der verschiebbare Kolben s angebracht, der durch eine Lederkappe i gedichtet ist und durch Gewichte o. dgl. belastet

werden kann. Der Kolben s hat eine äuſsere Ringnuth n, welche, sobald der Kolben unten steht, vor die

Mündung h gelangt und den Entlastungsdampf in das

Ventilgehäuse eintreten läſst; sobald dagegen der Kolben in gehobener Stellung sich

befindet, wie in der Zeichnung dargestellt, ist der Entlastungsdampf abgesperrt.

Die Wirkungsweise der Einrichtung ist folgende: In der Ruhestellung des Apparates hat

sich die Kammer A in Folge der vorherigen Condensation

des darin enthaltenen Dampfes mit Wasser, welches durch den Ansatz d und das Saugventil e

tritt, gefüllt. Dabei befindet sich der Kolben s in

tiefster Stellung, so daſs die Nuth n mit h und der Oeffnung zur Ventilkammer F in Verbindung steht. Strömt durch h Hilfsdampf, welcher bis dahin, in Folge genügend

hohen Wasserstandes im Dampfkessel, durch eine geeignete Schwimmer- oder

Ventileinrichtung abgesperrt war, in die Kammer F, so

entlastet derselbe, von oben auf das Ventil f wirkend,

dasselbe so weit, daſs es sich öffnet. Der nun durch die Oeffnung g direkt hinzuströmende Dampf drückt auf das Wasser in der Kammer A und verdrängt einen Theil desselben durch c in den Kessel oder in das zur Speisung bestimmte

Gefäſs, während ein anderer Theil durch v in den

Cylinder R gelangt und dabei den Steuerungskolben s hebt, womit die Wirkung des Entlastungsdampfes

aufhört.

Hat der Dampf das Wasser bis auf den unteren Raum P aus

der Kammer verdrängt, so tritt durch die plötzliche Erweiterung der groſsen Kammer

P eine Condensation des Dampfes ein, welche

hinreicht, um das Ventil f zu schlieſsen. Durch die nun

folgende weitere Condensation dringt das in R

befindliche Wasser durch das Ventil v1 in die Kammer A ein,

wobei der Kolbens sinkt, bis die Nuth n vor h gelangt und das Spiel von neuem beginnt. Inzwischen

hat sich aber in A eine solche Luftverdünnung gebildet,

die noch durch das durch v1 von R eintretende Wasser erhöht wird, daſs

in die Kammer A durch das Saugventil e hindurch wieder Wasser einströmt und dieselbe füllt.

Der Hilfsdampf öffnet nun abermals das Ventil f und

Wasser wird wie vorher durch c verdrängt; dieses Spiel

wiederholt sich, bis der Zutritt des Hilfsdampfes durch den Stutzend, z.B. durch

Steigen des Wasserstandes im Dampfkessel, abgesperrt wird.

Da der Entlastungsdampf nicht mehr fortwährend zuströmt, wie in der ursprünglichen

Anordnung, wird auch das Vacuum nicht mehr gestört, im Falle das Wasser langsam

zutreten sollte; auch ist der Zutritt des Niederschlagswassers ein gesicherterer als

bisher.

Wenn man die obere Verlängerung des Kolbens s ins Freie

treten läſst, wie die Zeichnung darstellt, so kann man die Thätigkeit des Apparates

verfolgen und durch Verbindung des Kolbens mit einem Zählapparate die gemachten Hübe

zählen.

Eine wesentliche Neuerung an Pulsometern ist von C.

Ulrich in Berlin (* D. R. P. Nr. 26127 vom 17. Juli 1883) angegeben. Bei unter Wasser arbeitenden Pulsometern, wie sie z.B. beim

Sümpfen von Schächten, beim Heben versunkener Schiffe vorkommen, treten die

mannigfaltigsten Uebelstände hervor. So kommt es oft vor, daſs das Wasser in Folge

des hydrostatischen Ueberdruckes in das Steuergehäuse tritt und diese Theile,

abgesehen von der äuſseren Abkühlung auch noch innen abkühlt. Auſserdem ist die

Regelung der Thätigkeit derartiger Pulsometer, besonders wenn sie in engen Schächten

oder Stollen stehen, sehr schwierig. Luft kann in den seltensten Fällen durch die

Luftventile eingelassen werden. Um all diese Uebelstände zu beseitigen, werden von

C. Ulrich zwischen Steuergehäuse und

Pulsometerkörper den betreffenden örtlichen Verhältnissen angepaſste

Verbindungsrohre, Schläuche o. dgl., in Fig. 4 Taf.

33 mit g bezeichnet, derart eingeschaltet, daſs das

Steuergehäuse über Wasser zu stehen kommt. Die Pulsometerhälse A, A1 sind dadurch bis

über den Wasserspiegel hinaus in einem dem geringen Durchmesser der

Dampfzuleitungsrohre entsprechenden Querschnitte verlängert; diese werden sich an

dem Spiele der Pulsometerkammern betheiligen, sich also mit angesaugter Flüssigkeit

füllen, deren Menge als Druckwasser vermehren und dasselbe Vacuum wie die Kammern

selbst erhalten.

Da die örtlichen Verhältnisse in jedem einzelnen Falle von einander verschieden sein

werden, sind auch für diese Zwischenstücke bestimmte, ein für alle Mal geltende

Formen nicht feststellbar. Im Groſsen und Ganzen werden jedoch die in der Figur

dargestellten Zwischenstücke bei lothrecht eingesenkten Pulsometerkörpern in

senkrechten Schächten anzuwenden sein, während bei schräg einzustellenden

Pulsometern ein gebogenes Zwischenstück oder Schläuche u.s.w. anzuwenden sind, um

ein über Wasser senkrecht stehendes Ventil zu erhalten. Unter Umständen kann man

auch das Steuergehäuse behufs Beaufsichtigung durch den Kessel- oder Maschinenwärter

in das Kessel- oder Maschinenhaus verlegen und muſs in diesem Falle das über Wasser

geführte Verbindungsstück noch durch geeignete Rohrleitungen verlängern und mit dem

Ventilgehäuse verbinden.

Um bei dieser Einrichtung eine Abkühlung des Dampfes in den Rohren g zu verhindern, umgibt man dieselben mit einem

Cylinder B, welcher das Wasser von denselben fern hält.

Auſserdem können die Rohre g noch mit besonderen

Wärmeschutzmitteln umgeben werden.

C. Ulrich ändert die Dampfsäcke seiner bekannten Pulsometer Steuerung (* D. R. P. Nr. 16248, vgl. 1882

243 * 278) neuerdings nach dem Zusatzpatente * Nr.

26735 vom 15. April 1883 in der Weise um, daſs diese Säcke a, a1 (Fig. 5 Taf.

33) die Sitzflächen des in einem abgeschlossenem Räume befindlichen Zungenventiles

z hufeisenförmig umgeben, so daſs sie nach unten in

die Kammern A, A1

ausmünden. Die während des Betriebes regulirbaren Ventile u,

u1 setzen sich auf die in den Wänden des

das Zungenventil umgebenden Raumes liegenden Einströmöffnungen auf.

M. Neuhaus in Berlin lieſs sich eine Verbesserung des

Pendelsteuerventiles (* D. R. P. Nr. 24806, vgl.

1884 251 * 473) mittels * D. R. P. Nr. 26059 vom 13. März

1883 schützen. Um nämlich selbst bei Verschleiſs des Klappenventiles immer einen

gleichmäſsigen Schluſs desselben zu bewirken, soll das Pendel v (Fig. 6 Taf.

33) mit einem selbstständigen Ventilkörper o durch ein

Gelenk verbunden werden. Ob dieses Gelenk im, über oder unter dem Schwerpunkte des

Ventilkörpers anzubringen ist, muſs die Praxis entscheiden. Nach der Skizze scheint

der Unterstützungspunkt unter dem Schwerpunkte zu liegen.

Tafeln