| Titel: | Challiot und Gratiot's Biradialbohrmaschine. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 457 |

| Download: | XML |

Challiot und Gratiot's

Biradialbohrmaschine.

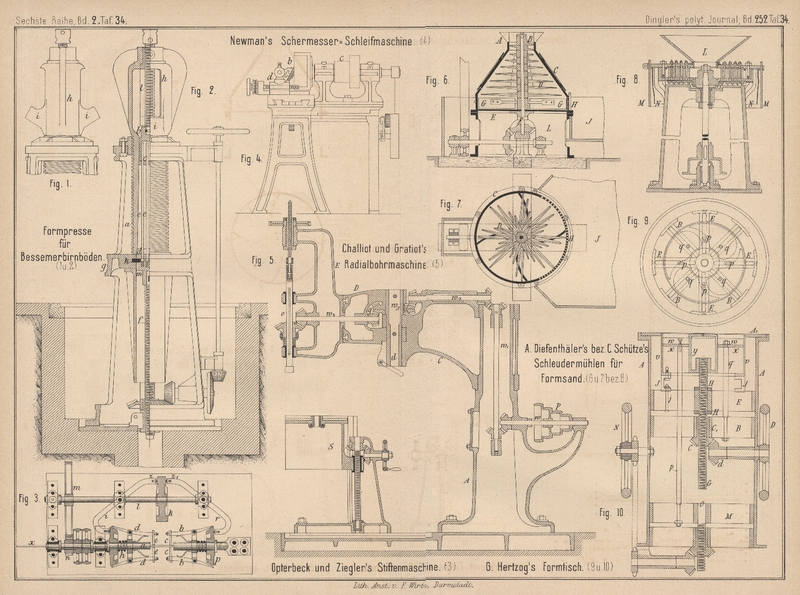

Mit Abbildung auf Tafel 34.

Challiot und Gratiot's Biradialbohrmaschine.

Dem äuſseren Ansehen nach unterscheidet sich die in Armangand's Publication industrielle, 1884

Bd. 29 S. 313 beschriebene Radialbohrmaschine von den gewöhnlichen Constructionen in

der Ausführung des radialen Armes, welche Abweichung aus dem Bestreben nach rascher

Einstellung des Bohrers

hervorging. Der Ausleger, welcher am äuſseren Ende den um eine wagerechte Achse

drehbaren Bohrapparat trägt, setzt sich aus zwei durch ein kräftiges Gelenk

verbundenen Armen zusammen, daher die Bezeichnung „Biradialbohrmaschine“.

Diese Anordnung gestattet die Drehung des Bohrapparates um zwei lothrechte und eine

wagerechte Achse. Als Ganzes ist nämlich der Ausleger in gewöhnlicher Weise um das

säulenförmig gebildete Maschinengestell drehbar, wodurch dem Bohrer ein

Wirkungskreis vom Radius gleich der Armlänge zugewiesen wird. Die Art und Weise, wie

der Bohrer auf irgend einen Ort innerhalb dieses Kreises eingestellt wird,

unterscheidet sich wesentlich von den üblichen Ausführungen mit Schlittenführung und

Schraubenbewegung. Der Arm wird bei der Feststellung des Bohrers über einem

Körnergrübchen o. dgl. knieartig eingebogen, wodurch der Bohrer nach Bedarf gegen

die Säule hin vorrückt. Dabei hat man bloſs eine oder zwei Schrauben zu lüften oder

anzuziehen, je nachdem die Reibung in den Gelenken vor und nach dem Verstellen des

Armes vermindert oder vergröſsert werden soll. Für andere Bohrrichtungen, als die in

lothrechtem Sinne, ist eine Verstellbarkeit des äuſseren Bohrarmes gegen den

mittleren Theil um eine wagerechte Achse vorgesehen.

Fig.

5 Taf. 34 zeigt die Maschine und den Bohrtisch im Längenschnitte. Der

Antrieb erfolgt von der Stufenscheibe P und wird durch

die Wellen w bis w4 und Kegelräder auf die Bohrspindel o übertragen. Mit Ausnahme des Doppelkegelrades g sitzen alle anderen auf ihren Wellen fest oder sind

mindestens, wie das auf der Bohrspindel, durch Nuth und Feder verbunden. Das

Doppelrad g dagegen ist auf der Hülse d drehbar aufgesetzt. Die Schaltbewegung des Bohrers

ist auf bekannte Art erreicht und kann selbstthätig erfolgen.

Die Gestalt der Maschine im Einzelnen ist aus der Zeichnung ersichtlich. Die beiden

Enden des Armtheiles C sind als der Länge nach

geschlitzte Klemmhülsen ausgebildet; die eine davon umhüllt die Hauptsäule A, die andere dient als Lager für die Hohlachse w3, welche durch Stifte

mit dem Zwischentheile D verbunden ist. Der Bohrarm E ist durch in eine Ringnuth eingreifende Bolzen

drehbar mit D versehraubt und kann daher unter jedem

beliebigen Winkel zur Lothrechten festgestellt werden.

Je nach den Abmessungen des zu bearbeitenden Werkstückes wird die Maschine in

verschiedenen Gröſsen ausgeführt. Die Abbildung bezieht sich auf mittelgroſse

Ausführungen, bei welchen die Befestigung des Tisches auf der Grundplatte der

eigentlichen Maschine statthaft ist. Diese Grundplatte ist auf dem vorderen Theile

mit mehreren Längsfurchen versehen, welche für die Befestigung des Aufspanntisches

S dienen. Bei groſsen Maschinen bleibt die

Grundplatte weg und die Befestigung geschieht unmittelbar auf dem Grundmauerwerke;

für kleine Abmessungen wird die Maschine mit Wandgestelle ausgeführt.

Tafeln