| Titel: | A. Hottenroth's Magnet-Inductionsmaschine. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 459 |

| Download: | XML |

A. Hottenroth's

Magnet-Inductionsmaschine.

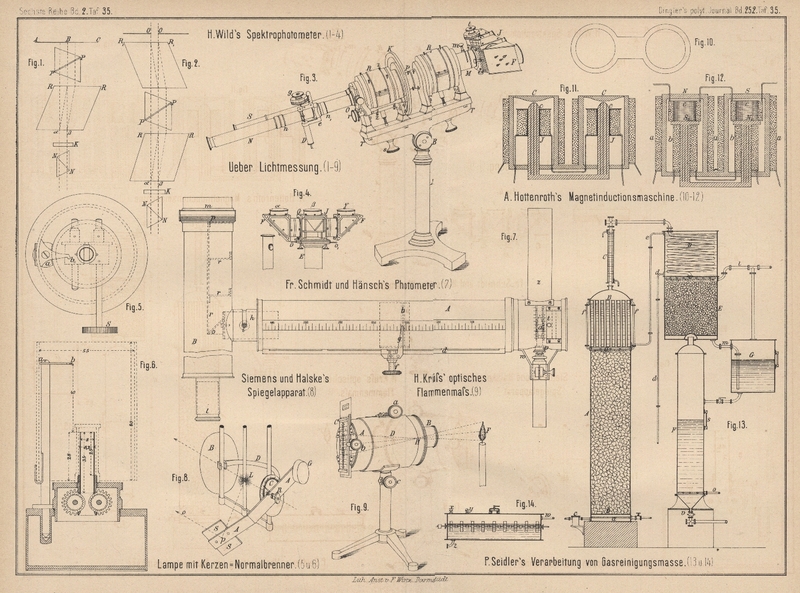

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

A. Hottenroth's Magnet-Inductionsmaschine.

Abweichend von B. H. Enuma (vgl. 1884 251 * 22) und von Gaulard

und Gibbs (vgl. 1883 248

258. 1884 251 431) strebt A.

Hottenroth in Dresden (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 25591 vom 31. März 1883), mit Hilfe der

Magnetinduction für technische Zwecke verwendbare elektrische Ströme zu erzeugen.

Ausgehend von der Bemerkung, daſs die Wirkung der bis jetzt erfundenen Maschinen zur

Erzeugung starker elektrischer Ströme sehr bald begrenzt wird durch die Gröſse und

die Schwere der zu bewegenden Theile oder durch die Geschwindigkeit, mit welcher sie

bewegt werden müssen, geht Hottenroth darauf aus, die

Erzeugung starker elektrischer Ströme von diesen Schranken zu befreien.

Während man sonst den Inductor den Polen eines Magnetes nähert und von demselben

entfernt, wird der Inductor hier unter die Einwirkung eines plötzlich auftretenden

und verschwindenden Magnetismus gestellt. Dabei werden sowohl die Elektromagnete,

wie die Inductionsspulen festgestellt und bloſs eine verhältniſsmäſsig leichte

Vertheilungswalze in Umdrehung versetzt.

Zwei aus weichem Eisen hergestellte Cylinder C (Fig.

11 Taf. 35) sind mit gut isolirtem Kupferdraht umwunden und durch ein

brillenartig geformtes Stück Eisen (vgl. Fig. 10) zu

einem Elektromagnete verbunden, dessen Pole aber nach der inneren Höhlung der

Cylinder hin durch Ansätze gerichtet sind. In die Hohlräume der Cylinder C des Elektromagnetes wird ein hufeisenförmiger

Inductor J eingeschoben, dessen Kern aus Lagen dünnen,

weichen, wohl von einander isolirten Stab- oder Bandeisens besteht. Die Pole des

Inductors und Elektromagnetes stehen sich möglichst nahe gegenüber; auch ist der

übrige innere, obere Hohlraum der Schenkel des letzteren durch die Inductionsspulen

c angefüllt.

Eine ganz ähnliche Einrichtung ist in Fig. 12

gezeichnet, in welcher die Einwirkung des Magnetismus auf den Inductor in sehr

vollkommener Weise erreicht wird, a und b sind hier zwei hufeisenförmige Elektromagnete, welche

in einander geschoben und neben oder hinter einander geschaltet sein können, doch so

verbunden sind, daſs die ungleichnamigen Pole N und S1, N1 und S sich gegenüber stehen. Zwischen den zu Scheiben

erweiterten Polen befinden sich die Inductionsspulen c,

welche keinen Eisenkern zu haben brauchen. Wird nun der Elektromagnet plötzlich

kräftig magnetisirt und entmagnetisirt, so müssen in dem von allen Seiten

beeinfluſsten Inductor äuſserst heftige Magnet-Inductionsströme entstehen. Die

Magnetisirung geschieht durch irgend eine Stromquelle, am besten durch eine

dynamo-elektrische Maschine. Der magnetisirende Strom geht nun von dieser Maschine

zunächst an eine Vertheilungswalze, welche der besseren Erläuterung wegen als viergetheilte Scheibe

gezeichnet erscheint, von da zu vier (oder mehr) der oben beschriebenen

Elektromagnete und zurück zur Maschine und zwar so, daſs 1) die Elektromagnete nach

einander magnetisirt werden, 2) bei gleichgerichteten Strömen ein Polwechsel in

denselben nicht eintritt und 3) der Inductionsstrom des verschwindenden Magnetismus

des einen Elektromagnetes den Inductionsstrom des entstehenden Magnetismus des

nächsten Elektromagnetes verstärkt.

Kann der Widerstand in den Inductoren vernachläſsigt werden, so gruppirt man sie in

vier oder mehr Reihen, sonst in zwei Reihen. Das Gruppiren in mehr als zwei Reihen

hat überhaupt nur den Zwecke mehr Zeit zum Magnetisiren und Entmagnetisiren zu

gewinnen.

Die Stromvertheilungswalze besteht bei 4 Elektromagnetreihen aus einer Ebonit- oder

Gypswalze mit Stahlachse, in welcher 4 × n

Metallschienen, in gleichen Abständen von einander gut isolirt, an der Mantelfläche

angebracht sind. Auf den Schienen sitzen vier metallene, von einander getrennte

Ringe, die mit speichenartigen Ansätzen abwechselnd auf je der vierten Schiene durch

Schrauben befestigt und somit leitend verbunden sind, z.B. der 1. Ring mit den

Schienen 1, 5, 9, 13 u.s.w. Auf den äuſseren Kreisflächen dieser Ringe schleifen 4

Federn, von welchen Drähte zu den Elektromagneten geführt werden können. In der

Mitte zwischen den Ringen auf den Metallschienen schleift eine Bürste, welche durch

eine Klemme mit dem Stromsammler einer dynamoelektrischen Maschine oder einer

anderen Stromquelle verbunden werden kann. Um starke Funkenbildung zu vermeiden,

wird die Bürste so gestellt, daſs sie die nächste Schiene bereits berührt, bevor sie

die vorhergehende verläſst.

Die Stromvertheilungswalze kann mit Riemenscheibe versehen, in besonderen Achslagern

auf einer Platte befestigt oder aber mit einer hohlen Achse auf die verlängerte

Achse einer dynamo-elektrischen Maschine aufgeschoben und mit dieser gleichzeitig

bewegt werden.

Da diese Einrichtung in den Inductionsspulen WechselströmeHat die Vertheilungswalze 100 Schienen und macht die Dynamomaschine 700

Umdrehungen in der Minute, so werden in der Minute 2 × 100 × 700 = 140000

Inductionsströme erzeugt. erzeugt, so würde, wenn

gleichgerichtete Ströme verlangt werden, ein Stromwender erforderlich sein. Dieser

könnte ähnlich der vorbeschriebenen Stromvertheilungswalze construirt werden, nur

daſs 2 × n Schienen und 2 Ringe vorhanden, welche jetzt

abwechselnd mit jeder zweiten Schiene zu verbinden sind. Auf den Ringen schleifen

dann zwei Federn, welche mit den Enden der Inductionsspulen verbunden sein müssen,

und auf den Schienen schleifen zwei Bürsten, welche sich gegenüber stehen und den

Strom stets nach der gleichen Richtung leiten.

Bei diesem Systeme braucht die betreffende Strom erzeugende Maschine, welche die

Elektromagnete magnetisiren soll, zu allerlei technischen Zwecken nur nach einer

Weise gebaut zu werden und hat nur einen gleichmäſsigen, kräftigen Strom zu liefern.

Denn durch Nebeneinanderschaltung, Hintereinanderschaltung oder Gruppenschaltung

kann der Widerstand der Elektromagnete dem inneren Widerstände der Maschine

angepaſst werden. Sollen stark gespannte Ströme erzeugt werden, so schaltet man die

Inductoren sämmtlich hinter einander, für Massenstrom neben einander, für den

Zwischenfall in Gruppenschaltung. Auch kann man von einer und derselben Maschine

gleichzeitig in verschiedenen Stromkreisen gleichgerichtete und Wechselströme, aber

auch Spannungs- und Massenströme erzeugen.

Tafeln