| Titel: | Ueber neuere Apparate und Verfahren zur Lichtmessung. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 461 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Apparate und Verfahren zur

Lichtmessung.

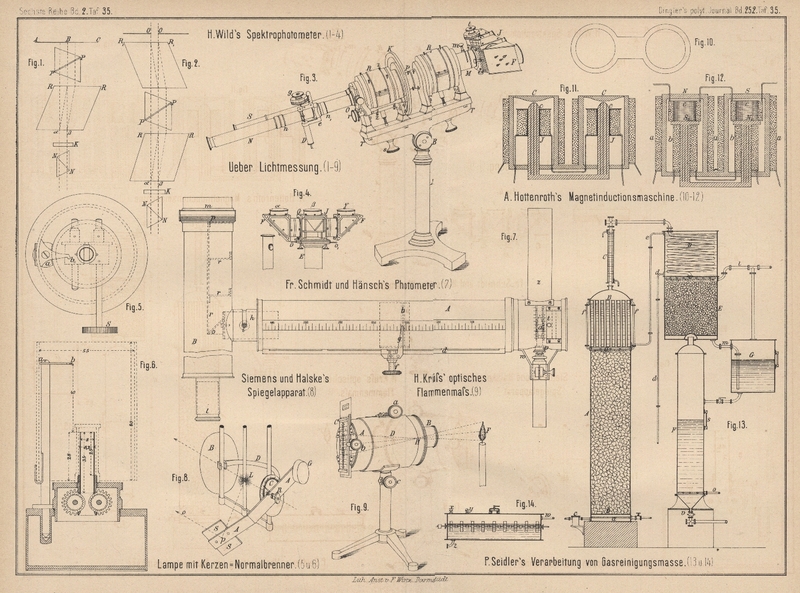

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 35.

Ueber neuere Apparate und Verfahren zur Lichtmessung.

Das Photometer von L.

Simonoff (Comptes rendus, 1883 Bd. 97 S. 1053)

bildet eine Art Fernrohr, in welchem Zahlen angebracht sind, die durch das Ocular

betrachtet werden. Man soll nun durch Diaphragmen vor dem Objective das von der

Lichtquelle kommende Licht so lange schwächen, bis man die Zahlen eben nicht mehr

erkennen kann; es bezeichnet dann die Weite der Spaltöffnung das Maſs für die

Helligkeit.

Bei dem Photometer von Fr. Schmidt und

Hänsch in Berlin (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 26196 vom 20. Juli 1883) ist die von der zu

messenden Lichtquelle beleuchtete Fläche völlig getrennt von der durch die

Normalflamme beleuchteten, so daſs man die erstere Fläche beliebig zur Lichtquelle

einstellen kann. Der Apparat ist somit zur Messung der Helligkeit sowohl des

zerstreuten Lichtes, mag dasselbe Tages- oder Lampenlicht sein, als auch einzelner

Flammen, elektrischer Lampen u.s.w. geeignet und kann ferner auch als Absorptiometer für Flüssigkeiten, Gläser u. dgl.

dienen.

In der innen geschwärzten Metallröhre A (Fig. 7 Taf.

35) ist, wie punktirt angedeutet, die von der Normalflamme a beleuchtete Fläche verschiebbar angeordnet. Diese Fläche wird durch eine

oder mehrere Glasplatten b gebildet, welche je nach dem

Zwecke der Messung aus Milchglas oder gefärbtem Glase bestehen. Diese Platten b werden in einen Rahmen eingesetzt, dessen

Verschiebung innerhalb der Röhre A sich mittels eines

durch einen Längsschlitz reichenden Knopfes f, oder

mittels Zahnstangengetriebes d bewirken läſst. Die

Stellung des Rahmens im Rohre A gibt der Zeiger g an dem auſserhalb des Rohres angebrachten Maſsstabe

an. In den Rohransatz h faſst ein vom Rohre B ausgehender Holzzapfen, welcher durch einen Stift t gesichert ist. In dem Rohre B ist das Reflexionsprisma o angeordnet,

dessen eine Fläche normal zur Achse des Rohres A steht,

so daſs man an der Ocularöffnung l mit Hilfe des Prismas o die Beleuchtung der Glasplatten b im Rohre A beobachten

kann. Dieses Prisma o theilt das Gesichtsfeld des

Rohres B in zwei Hälften, so daſs man, an der möglichst

scharf zu haltenden linken Kante des Prismas vorbeisehend, die am Ende des Rohres in

einen rahmenartig ausgebildeten Kopf m einzusetzenden

Glasplatten p u.s.w. von der Ocularöffnung l aus gleichfalls beobachten und dadurch die beiden in

den Rohren A und B

befindlichen beleuchteten Flächen vergleichen kann. Hinter dem Prisma o sind Blenden r

angeordnet, welche einen störenden Einfluſs der von der rechten Hälfte der Platten

p herrührenden Lichtstrahlen vermeiden.

Als Vergleichslichtquelle wird eine Benzinkerze verwendet, da bei einer mit reinem

Benzin gespeisten Flamme die Intensität I eine einfache

Function der Flammenlänge l ist, nämlich: I = (a + bl)J, wenn J die Intensität der Flamme bei einer bestimmten Länge

(z.B. 2cm) ist. Um die Länge der Flamme bequem

messen zu können, ist hinter derselben ein mit Millimeterskala versehener Spiegel

angebracht, welcher durch einen mittels Schiebers t zu

verschlieſsenden Spalt im Rohre A beobachtet werden

kann. Die Benzinkerze v selbst wird von einem am Rohre

A angebrachten Halter w getragen; oberhalb des Rohres A ist an

dieser Stelle der Schornstein z angebracht. Das Rohr

A selbst ist rechts durch eine Kappe geschlossen,

nach deren Entfernung die Flamme angezündet und regulirt werden kann.

Bei der Messung von zerstreutem Licht bedient man sich eines

vorher genau untersuchten weiſsen Schirmes, auf welchen dann der Apparat eingestellt

wird. Durch Verschiebung des Rahmens im Rohre A und

Regulirung der Flammenhöhe läſst sich nun erreichen, daſs die Glasplatten des

Rahmens gleich stark erleuchtet erscheinen wie der Schirm und aus der Stellung des

Zeigers g und der Flammenlänge kann man dann unter

Berücksichtigung der Constanten des Apparates die Helligkeit der zu untersuchenden

Fläche berechnen. Bei der Untersuchung von Flammen sind in den Kopfrahmen m natürlich die geeigneten Glasplatten einzusetzen.

Hierbei ermöglicht es die Einrichtung des Apparates, denselben unter beliebigem

Winkel auf die zu untersuchende Flamme einzustellen, ohne daſs es nöthig ist, den

Beobachtungsraum zu verdunkeln. Bei allen Beobachtungen ist durch bei b und p eingesetzte,

nahezu monochromatische Gläser die Farbe in beiden Hälften des Gesichtsfeldes die

gleiche. Der aus der angewendeten Glassorte auf die photometrische Messung

hervorgehende, dem Apparate eigenthümliche Einfluſs läſst sich durch einen mit der

zu messenden Lichtart zu machenden einfachen Vorversuch mittels des Apparates selbst

in der Art beseitigen, daſs das Resultat unabhängig von der Beschaffenheit des

angewendeten farbigen Glases wird.

Soll der Apparat als Absorptiometer

für Flüssigkeiten benutzt werden, so wendet man aus Glasplatten zusammengesetzte

Kästchen an, welche, mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt, in den Rahmen

m des Rohres B

eingeschoben werden. Statt des Reflexionsprismas o kann

man auch einen Spiegel verwenden.

H. Wild hat sein früher in den Annalen der Physik, 1863 Bd. 118 S. 193 beschriebenes Photometer verbessert (daselbst 1883 Bd. 20 8. 452) und

zu einem Spektrophotometer erweitert.

Es sei ABC (Fig. 1 Taf.

35) eine Fläche, welche auf der einen Hälfte AB von der

einen Lichtquelle der Intensität J und auf der anderen

BC von der zweiten Lichtquelle der Intensität J1 beleuchtet werde. Zwei Strahlenbündel

von der einen und anderen Hälfte der erleuchteten Fläche aus der Nahe der

Trennungslinie B gehen zunächst durch einen Polarisator

P und fallen dann senkrecht auf die vordere

natürliche Begrenzungsfläche des Kalkspath-Rhomboeders R. Beim Austritte aus diesem Rhomboeder werden im Räume αβ die gewöhnlich gebrochenen, parallel zum

Hauptschnitte des letzteren polarisirten Strahlen von AB bezieh. J her mit den ungewöhnlich

gebrochenen, senkrecht zum Hauptschnitte des Rhomboeders polarisirten Strahlen von

BC bezieh. J1 her zusammenfallen. Das vereinigte Strahlenbündel

durchsetzt schlieſslich, ehe es zum Auge des Beobachters gelangt, das aus der

farbengebenden Krystallplatte K und dem Polarisator N bestehende Polariskop. Die Interferenzfarben im

letzteren verschwinden, wenn das vereinigte Strahlenbündel αβ gleiche Mengen senkrecht zu einander polarisirten Lichtes enthält. Dies

ist aber der Fall, wenn J : J1 = Ctg2v, wo v den

Winkel darstellt, welchen die Polarisationsebene P mit

dem Hauptschnitte des Kalkspath-Rhomboeders einschlieſst, und G nach der Neumann'schen

Theorie gegeben ist durch die Formel:

C=\frac{(1+a^2)\,\sqrt{c^2\,sin^2\,v+a^2\,cos^2\,v}}{a\,(1+c^2\,sin^2\,v+a^2\,cos^2\,v)}

wo a das reciproke

Brechungsverhältniſs des gewöhnlich und c dasjenige des

ungewöhnlich gebrochenen Strahles im Kalkspathe, endlich v den Winkel der Normalen der oberen Rhomboederfläche R mit der optischen Achse des Krystalles darstellen.

Sind diese Gröſsen und damit C gegeben, so ist das

Verhältniſs der beiden Lichtquellen aus dem zu beobachtenden Winkel v nach obiger Formel zu berechnen. Der Winkel 2v aber wird erhalten, wenn man den Polarisator P um seine Achse einmal nach der einen und dann nach

der anderen Seite dreht, bis die Farben im Polariskope verschwinden, und dabei die

Kreistheilung auf einer zu dieser Achse senkrechten Scheibe abliest.

Soll das Instrument noch als Polarimeter verwendet werden, so hat man vor dem Polarisator P noch ein zweites Kalkspath-Rhomboeder R1 (Fig. 2 Taf.

35) so anzubringen, daſs sein Hauptschnitt mit demjenigen des ersteren einen Winkel

von 180° einschlieſst. Das zu untersuchende Lichtbündel muſs hier durch einen Schirm

mit Oeffnung O von solcher Breite begrenzt werden, daſs

die Rhomboeder durch Doppelbrechung eben zwei an einander grenzende Bilder derselben

erzeugen. Richtet man nun den Versuch so ein, daſs die Polarisationsebene des durch

die Oeffnung O einfallenden, theilweise polarisirten

Lichtes mit dem Hauptschnitte der Rhomboeder zusammenfällt, und dreht dann wieder

den Polarisator P bis zum Verschwinden der

Interferenzfarben im Polariskope, so berechnet sich das gesuchte Verhältniſs der

Intensität p des polarisirten Lichtes zur Intensität

J des natürlichen Antheiles im theilweise

polarisirten Lichte nach der Formel:

p:J=½\,(C^2\ tg^4v_1-1),

wo v1 entsprechend, wie oben v, den beobachteten Winkel zwischen der Polarisationsebene des

Polarisators und dem Hauptschnitte der Rhomboeder darstellt und C wieder durch die obige Formel gegeben ist, a, c und v bei beiden

Rhomboedern als gleich vorausgesetzt.

Bei dem neuen, in Fig. 3 und

4 Taf. 35 perspectivisch dargestellten Instrumente werden sämmtliche

Theile des Apparates von 4 Säulen getragen, welche auf einem T-förmigen Lineale T aufgeschraubt sind. Dieses Lineal ist mittels eines

Gelenkes B auf der Säule A

mit Dreifuſs befestigt, also im Horizont und in einer Vertikalebene drehbar. Das Polariskop N besteht jetzt, wie bei einem

Polaristrobometer, aus einem ungefähr 5 mal vergröſsernden, auf die Unendlichkeit

eingestellten Fernrohre mit einer Doppelplatte aus Kalkspath (statt Bergkrystall)

vor dem Objective, einem andreaskreuzförmigen, justirbaren Fadenkreuze im Focus des

letzteren und einem Nicol vor dem Oculare gegen das Auge zu. In der Achse des

Theilkreises K ist nach hinten zu der Polarisator P (Senarmont'sches Prisma oder Polarisator

nach Hoffmann, beide mit geraden Endflächen) ebenfalls

durch seitliche Schrauben justirbar befestigt. Mittels des Knopfes r in der Nähe des Beobachters und eines am anderen Ende

dieser Stange sitzenden Getriebes, welches in ein Zahnrad am Kreise eingreift, kann

der letztere sammt Polarisator bequem um seine Achse gedreht werden. Die

Kreistheilung aber ist am Nonius mittels des Fernrohres S auf der anderen Seite des Polariskopes vom Beobachter abzulesen, ohne

daſs er sich von seinem Platze zu erheben braucht.

In der inneren Röhre ist das Kalkspath-Rhomboeder R mit

Korken und einem Wachsgusse unveränderlich so befestigt, daſs seine beiden polirten

Endflächen nahe senkrecht zur Röhrenachse sind; mit dieser Röhre ist dann das

Rhomboeder in der äuſseren Fassung durch seitliche, in der Zeichnung sichtbare

Schrauben stellbar eingesetzt. Zwei Deckel mit passender centraler Oeffnung, von

welchen der eine fest, der andere drehbar und durch zwei vorragende Schrauben

klemmbar angebracht ist, dienen als Schutz für die Kalkspathflächen und halten

seitliches Licht davon ab. Um das Rhomboedergehäuse ist endlich noch eine Art Zaum

z gelegt, mittels dessen und der Schraube s dasselbe auf seinem Lager festgehalten wird. In ganz

gleicher Weise ist das zweite Rhomboeder R1 gefaſst.

Beim Gebrauche des Instrumentes als Photometer wird statt desselben eine leere,

entsprechend geformte Trommel eingelegt. In der Messingröhre M ist die Röhre E (Fig. 4) des

Prismenapparates J einzuschieben und durch die Schraube

m festzuklemmen. Eine Abschluſsplatte der Röhre E besitzt eine runde centrale Oeffnung, welche

besonders für den Gebrauch des Instrumentes als Polarimeter durch zwei Schieber o und o1 beliebig begrenzt werden kann. Darauf folgen in

dem würfelförmigen Kasten G zwei auf einem Stuhle

befestigte rechtwinklige Glasprismen, welche mit ihren einen Kanten gegenüber der

Achse der Röhre E zusammenstoſsen. In die seitlichen

Röhrenansätze dieses Kastens sind diejenigen von zwei anderen dreieckigen Kasten F eingeschoben, welche ebenfalls rechtwinklige, durch

Schrauben einstellbare Glasprismen enthalten. Die Oeffnungen α, β und γ sind durch Deckel

verschlieſsbar.

Fig.

3 Taf. 35 zeigt die zum Gebrauche des Instrumentes als Spektrophotometer nothwendigen Zuthaten. Wie man sieht,

ist das Polariskop N mit seinem Ansätze n nicht direkt in die Röhre O bis zum Anschlage n1 eingeschoben, sondern zunächst in ein

Zwischenstück D, welches seinerseits wieder in O eingesteckt ist. Dieses Zwischenstück D besteht aus zwei durch ein Gelenk bei e verbundenen Theilen, von welchen der feste, im Rohre

O steckende Theil ein 5faches Amici'sches Prisma von Steinheil in München (brechende Kante der Prismen horizontal) enthält,

während der um eine wagerechte Achse dagegen mittels der Mikrometerschraube g verstellbare zweite Theil zur Aufnahme des

Polariskopes dient, so daſs eben dieses auf die verschiedenen Theile des aus jenem

Prisma (à vision directe) austretenden Spektrums

central eingestellt werden kann. Um hierbei ein hinlänglich reines Spektrum zu

erhalten, ist zunächst noch hinter den Schiebern o,

o1 des Prismenkastens ein zweiter, leicht

zu entfernender Schieber mit horizontalem Spektralspalt eingesetzt, dessen

Spaltweite durch die Schraube t regulirt bezieh.

mikrometrisch gemessen werden kann, und sodann ist beim dritten Ständer eine achromatische Linse von

110mm Brennweite (Abstand von dem

Spektralspalte) in seine mittlere Oeffnung eingeschraubt.Zur Rückverwandlung in das gewöhnliche Photometer ist also einfach die Linse

beim dritten Ständer abzuschrauben, das Stück mit dem Spektralspalte zu

entfernen und durch einen Schieber mit runder centraler Oeffnung zu

ersetzen, sowie endlich das Stück D beim

Polariskope wegzunehmen und letzteres direkt in die Röhre O einzuschieben.

Denken wir uns das Kalkspath-Rhomboeder R entfernt, so wird man im Polariskopf-Fernrohre zwei neben einander

liegende, in einer Lothrechten sich berührende Spektren der beiden Lichtquellen

erblicken, da die eine Hälfte des Spektral Spaltes von der einen und die andere von

der anderen Lichtquelle beleuchtet wird. Auf diesen Spektren werden sich die

Interferenzfransen der Savart'schen Doppelplatte als

wagerechte schwarze Querlinien projiciren und bei Einsetzung des Rhomboeders

jeweilig im centralen Theile des Gesichtsfeldes (bezieh. dem Räume αβ, wo jetzt die gewöhnlich und ungewöhnlich

gebrochenen Strahlen der beiderlei Lichtquellen zusammenkommen) verschwinden, wenn

für die betreffende Farbe durch Drehung des Polarisators die Intensitätsgleichheit

dieser senkrecht zu einander polarisirten Strahlen erzielt ist. Dabei kann auch die

Farbe, für welche die Vergleichung jeweilig stattgefunden hat, genau erkannt werden,

indem man bloſs die Stellungen des Mikrometers g unter

Hinrichten des Instrumentes nach der Sonne ein für allemal ermittelt, welche dem

Einstehen der optischen Achse des Polariskopf-Fernrohres auf die verschiedenen Fraunhofer'schen Linien entsprechen.

Das Intensitätsverhältniſs der beiden Lichtquellen für die

fragliche Farbe ist dann aus dem beobachteten Winkel v

ebenfalls nach der oben angegebenen Formel zu berechnen, wobei nur im Ausdrucke für

die Constante C jeweilig für a und c die der betreffenden Farbe

entsprechenden reciproken Brechungsverhältnisse einzuführen sind. Bei der

natürlichen Bruchfläche des Kalkspathes, wie sie hier benutzt wird, ist aber: v = 44°34'38'' und nach Rudberg's Bestimmungen am Kalkspath ergeben sich folgende Werthe von a, c und somit auch von C

für die Fraunhofer'schen Linien:

Linie

a

c

C

B

0,60493

0,67389

1,0251

D

0,60295

0,67279

1,0256

E

0,60111

0,67174

1,0261

F

0,59951

0,67080

1,0266

G

0,59660

0,66911

1,0274

Die bei Gleichung J : J1

= Ctg2

v gemachte Voraussetzung, einer gleich starken

Absorption bezieh. Reflexion des Lichtes der beiderlei Lichtquellen beim Durchgange

durch den Prismenapparat und durch eine durchscheinende Platte vor ihm, bezieh. beim

Reflex von einer weiſsen Fläche an ihrer Stelle, ist natürlich in Wirklichkeit nur

annäherungsweise als erfüllt zu betrachten; man kann sich aber bei genauen

Untersuchungen einfach durch Vertauschen der beiden Lichtquellen im Resultate davon

abhängig machen. Wo dies nicht angeht, kann man die Constante C, welche in diesem Falle auch noch diese unbekannte

Beziehung einschlieſst, wenigstens für die Dauer der augenblicklichen Versuche genau

genug durch Hinrichten des Apparates nach einer ganz gleichmäſsig erleuchteten

Fläche (J = J1)

empirisch bestimmen. Stehen die beiden zu untersuchenden Lichtquellen einander

gegenüber, so daſs man den Prismenapparat ohne die beiden äuſseren Prismen F benutzt, so kann auch durch bloſses Umkehren

desselben um 180° der betreffende Fehler annähernd ausgeglichen werden. Hat man z.B.

matt geschliffenes Glas zur gleichförmigen Erleuchtung des Gesichtsfeldes als

durchscheinende Schirme unmittelbar an den Eintrittsöffnungen des Prismenapparates

fest angebracht, so wird überhaupt die Umkehr des letzteren um 180° den fraglichen

Fehler ganz beseitigen.

H. Krüſs berichtet im Journal

für Gasbeleuchtung, 1883 S. 213, 511 und 717 über Normalflammen. Die Versuche mit Münchener Stearinkerzen, Deutschen Vereinsparaffinkerzen

und englischen Walrathkerzen ergaben, daſs bei der Stearinkerze, deren

vorschriftsmäſsige Flammenhöhe 52mm sein soll, am

meisten Flammenhöhen zwischen 54 und 56mm

vorkommen; eine Flammenhöhe von 52mm kommt weniger

als halb so oft vor, dann diejenigen von 54, 55 und 56mm. Bei den Paraffinkerzen sind am häufigsten Flammenhöhen von 52, 53 und

54mm aufgetreten, anstatt der vorgeschriebenen

von 50mm, und bei den Walrathkerzen kommen

Flammenhöhen von 47 und 48mm bei weitem häufiger

vor als die Normalhöhe von 44mm,5.

Es zeigte sich durch diese Versuche, daſs in Bezug auf die Constanz der Flammenhöhe

die Walrathkerzen den anderen beiden untersuchten Arten bei weitem überlegen waren,

sowohl in Bezug auf die Schwankungen bei jeder einzelnen Kerze, als in Bezug auf die

Unterschiede zwischen den einzelnen Kerzen aus demselben Materiale, ferner, daſs

ohne Putzen des Dochtes eine normale Flammenhöhe überhaupt nur sehr schwer zu

erreichen ist und daſs man diesen Eingriff in den natürlichen Verbrennungsprozeſs

nicht vermeiden kann, wenn man eine Kerze als Normallichtquelle benutzen will.

Versuche mit zwei Erdöl-Rundbrennern ergaben, daſs ihre Helligkeit im Verlaufe einer

Stunde im Mittel nur um ±⅓ Proc. schwankt, so daſs solche Brenner als

Vergleichslichtquelle zu empfehlen sind. Ein Vergleich derselben mit dem Giroud'schen Einlochbrenner bestätigte die

Brauchbarkeit desselben zu Lichtmessungen, da die Helligkeit der Flamme nur um ±0,1

Proc. schwankte. Die mittleren Schwankungen in der Helligkeit der Kerzen

betrugen:

Flammenhöhe 44mm,5

Normale Flammenhöhe

Stearinkerzen

0,049 = 5,6 Proc

0,054 = 5,4 Proc.

Paraffinkerzen

0,039 = 4,3

0,078 = 7,7

Walrathkerzen

0,027 = 3,0

0,027 = 3,0

Die Walrathkerzen ergaben somit die geringsten Schwankungen.

Ein Schwanken der Helligkeit einer Kerze von 40 Proc., wie mehrfach angegeben ist,

kann höchstens bei ungeputzten Kerzen vorkommen. Wird die Helligkeit der

Stearinkerzen = 100 gesetzt, so ist:

Flammenhöhe 44mm,5

Normale Flammenhöhe

Nach Rüdorff

Buhe

Krüß

Schilling

Krüß

Stearinkerzen

100

100

100

100

100

Paraffinkerzen

107,9

106,4

106,0

88,7

97,6

Walrathkerzen

108,7

108,7

104,5

90,7

85,8

Die Helligkeit der Walrathkerzen wurde also verhältniſsmäſsig

kleiner gefunden wie von anderen Beobachtern. Die von Krüſs benutzte Einheit, der Giroud'sche

Einloch-Gasbrenner von 1mm Lochöffnung und 67mm,5 Höhe, soll nach Giroud die Helligkeit von 0,1 Carcellampe haben, so daſs, da die

Walrathkerzen bei 44mm,5 Flammenhöhe eine mittlere

Helligkeit von 0,89 = 0,089 Carcelbrenner hatten, 11,2 Walrathkerzen = 1

Carcelbrenner wären, während Schilling 9,6, Weber und Rowden 9,66, Sugg und Kirkham 9,6, Le Blanc 9,3 Walrathkerzen für den Werth eines Carcelbrenners fanden.

Da die von Krüſs beobachteten mittleren Flammenhöhen

und der Materialverbrauch etwas geringer sind als sonst, so scheinen die

Walrathkerzen nicht immer dieselbe Beschaffenheit zu haben.

Bei allen Normalkerzen ist zwar ein bestimmter stündlicher Verbrauch an Material beim

Brennen vorgeschrieben; doch ist dies keineswegs so aufzufassen, daſs beim

Photometriren dieser Verbrauch eingehalten werden müsse. Von einem solchen

regelmäſsigen Verbrauche kann doch gewiſs nur die Rede sein bei freiem ungestörtem Brennen der Kerze; bei ihrer Benutzung zum

Photometriren muſs sie aber geputzt werden und in diesem Falle wird der Verbrauch

vollständig beeinfluſst werden durch die Art des Putzens. Es ist somit bei

Lichtmessungen die Gröſse des Verbrauches vollkommen gleichgültig, wenn nur die

vorgeschriebene Flammenhöhe eingehalten wird.

Zur Messung der Flammenhöhe empfiehlt Krüſs sein sogen,

optisches Flammenmaſs. An dem Vorderende des Rohres

A (Fig. 9 Taf.

35) befindet sich das achromatische Objectiv B, an dem

hinteren Ende desselben eine matte Glasscheibe C mit

einer Millimetereintheilung. Die Entfernung des Hauptpunktes H des Objectives von der matten Glasscheibe ist gleich der doppelten

Brennweite des Objectives. Das ganze Rohr A ist mittels

des Triebknopfes a in der Hülse D, die matte Glasplatte mit der Theilung mittels des Triebknopfes b in lothrechter Richtung verschiebbar. Endlich kann

der ganze Apparat durch den Triebknopf c in der Höhe

verstellt werden. Der Apparat wird in solcher Entfernung von der Kerze aufgestellt,

daſs die Strecke von der Kerze bis zum Objective ungefähr gleich dem Abstande des

letzteren von der matten Scheibe ist. Sodann wird durch den Triebknopf c ungefähr die richtige Höhe gegeben und hierauf

mittels des Triebknopfes a das Bild der Flamme F auf der matten Glasscheibe scharf eingestellt. Ist

diese scharfe Einstellung erreicht, so ist die Entfernung der Flamme F von dem Hauptpunkte H

des Objectives genau gleich der Entfernung dieses Hauptpunktes von der matten

Glasscheibe C und in Folge dessen ist das Bild der

Flamme genau ebenso groſs wie die Flamme selbst. Ein Millimeter der Theilung auf der

matten Glasplatte entspricht also genau einem Millimeter der Flamme selbst.

Die Theilung ist 100mm lang; wenn sie ihre höchste

Stellung hat, befindet sich der 50-Strich genau in der Achse des Objectives; man

regulirt also mittels des Triebknopfes c die Höhe des

ganzen Apparates so, daſs das Flammenbild symmetrisch zu diesem 50-Strich ist, dann

befinden sich die Flamme und ihr Bild symmetrisch zur optischen Achse des

Objectives. Nun kann man mittels des Triebknopfes b die

Theilung so weit verschieben, daſs der Nullstrich gerade das Bild der bläulichen

Wurzel der Flamme berührt; dann liest man an dem Bilde ihrer Spitze direkt ihre Höhe

ab. Brennt die Kerze herunter, so daſs der Nullstrich nicht mehr mit dem Anfange der

Flamme zusammentrifft, so darf man nicht mittels des Triebknopfes b die Theilung verschieben, sondern muſs mittels des Triebknopfes c die ganze Höhe des Apparates ändern und so der

herunterbrennenden Kerze folgen, damit das Bild der Flamme symmetrisch zur optischen

Achse des Apparates bleibe.

Nach Versuchen von Monnier (Journal für Gasbeleuchtung, 1883 S. 758) ergaben sich für die

verschiedenen Normalflammen folgende Verhältniſswerthe:

1

Carcel

= 7,5 deutsche Vereinskerzen,

1

„

= 7,5 Bougies d'Etoile,

1

„

= 6,5 Münchener Kerzen,

1

„

= 8,3 englische Kerzen,

somit erheblich verschieden von den Angaben von Krüſs.

F. v. Hefner-Alteneck gibt in der Elektrotechnischen Zeitschrift, 1883 * S. 445 und 1884

* S. 20 werthvolle Mittheilungen über Lichteinheiten und die

Messung von elektrischem Licht. Bekanntlich nimmt bei Gleichstromlichtern

der positive Kohlenstab, welcher stets als der obere genommen wird, die Form einer

abgestumpften Spitze an, selbst mit einer geringen Aushöhlung an Stelle der Spitze,

während der untere negative Kohlenstab richtig spitz oder wenigstens mit einer stark

convexen Kuppe abbrennt (vgl. Versuche 1878 227

* 203). An der unteren Spitze leuchtet nur eine kleine

Stelle, während weitaus das meiste Licht von der Innenseite der nach unten gekehrten

Aushöhlung der oberen Kohle ausgestrahl wird und darum ausschlieſslich nach abwärts

fällt. Das anschaulichste Bild von dieser Erscheinung erhält man durch

Einschlieſsung des Lichtes in eine Kugel aus Milchglas. Der obere Theil der Kugel

ist dann verhältniſsmäſsig dunkel, der untere sehr hell, mit Ausnahme des ganz

unteren Theiles, wo sich wieder der Schatten des unteren Kohlenstabes bemerkbar

macht. Die Grenzen zwischen den Helligkeitszonen liegen aber fast nie wagerecht,

sondern mehr oder weniger schief und zwar besonders dann, wenn die Kohlenstäbe nicht

ganz gerade sind und darum nicht ganz genau über einander stehen. Man erkennt

sofort, daſs Messungen des freien Lichtes in wagerechter Richtung, wie sie ehemals

allein üblich waren, sehr unsichere Resultate ergeben müssen. Je nachdem man das

bloſse Licht zufällig von der einen oder anderen Seite aus messen würde, befände man

sich schon in der hellen oder noch in der dunklen Zone. Auch bei wagerechter

Stellung der Lichtzonen, welche man durch besonders sorgfältige Einstellung der

Kohlen herbeiführen könnte, würde man die Helligkeit ungefähr auf der Grenze

zwischen beiden messen und Werthe erhalten, aus denen sich nur sehr unsicher auf die

praktisch nutzbare Lichtstärke schlieſsen lieſse. (Vgl. Voit 1883 248 * 456.)

Fig.

8 Taf. 35 zeigt den kleinen Apparat, mit welchem derartige Messungen bei

Siemens und Halske vorgenommen werden. Der

Haupttheil desselben ist ein kleiner, an einem gebogenen drehbaren Arme A befestigter Spiegel S.

Der Träger des ganzen Apparates, der Bügel D, kann

mittels der Schraube R an eine elektrische Lampe (von

der nur der untere Theil

gezeichnet ist) angeklemmt werden. Es geschieht dies so, daſs die Verlängerung der

Achse, um welche der Arm A drehbar ist, durch den

Lichtbogen geht. Diese Verlängerung wird auch in die Achse des entfernt stehenden

Photometers gebracht, nach welchem also die in der Figur angebrachten Pfeile zeigen.

Der Spiegel S ist in jeder seiner Lagen gleich weit vom

Lichtbogen entfernt und so geneigt, daſs er die aus dem Lichtbogen auf seine Mitte

auffallenden Strahlen stets unter einem rechten Winkel (Lpo) nach dem Photometer reflektirt. Zwischen dem Photometer und dem

Lichtbogen befindet sich die Metallscheibe B, welche

den Durchgang der direkten Lichtstrahlen nach dem Photometer verhindert. Dagegen

gelangt der aus dem Spiegelbilde des Lichtbogens hervorgehende Strahlenkegel

unbehindert nach dem Photometer. Die Neigung gegen die Horizontale, mit welcher

diese Strahlen vom Lichtpunkte ausgesendet werden, entspricht der Neigung des Armes

A. Dieselbe wird an dem Zeiger z und einem Gradbogen C

abgelesen. Das Gegengewicht G dient zur Auswichtung des

Spiegels und Armes A, welcher in jeder seiner Lagen

durch geringe Reibung gehalten wird.

Um aus den gemessenen Werthen die absoluten zu erhalten, muſs man noch den

Absorptionscoefficienten des Spiegels feststellen und in Rechnung ziehen. Da bei dem

vorbeschriebenen Apparate der Reflexionswinkel stets der nämliche ist, so ist dieser

Coefficient auch stets der gleiche und braucht nur für eine Lage des Spiegels

bestimmt zu werden. Zu dem Zwecke dreht man den Spiegel nach unten und die Lampe um

90° um die Lothrechte, so daſs die Strahlen aus der gleichen Ebene direkt von dem

Lichtbogen nach dem Photometer fallen, in welcher sie vor oder nachher mittels des

Spiegels zunächst ebenfalls in wagerechter Ausstrahlung zu messen sind. Die übrigens

sehr geringe und auch für jede Stelle des Spiegels sich gleichbleibende Aenderung,

welche in Folge der seitlichen Anbringung des Spiegels der Auffallwinkel der

Strahlen im Photometer erfährt, wird dabei ebenfalls mitgemessen, also

ausgeglichen.

In umstehender Textfigur 1 sind durch die ausgezogene

Curve a die Lichtstärken graphisch aufgetragen, welche

mittels des vorbeschriebenen Apparates gemessen sind und zwar von einem Lichte mit

9,4 Ampère Stromstärke, 45 Volt Spannungsdifferenz an den Kohlenstäben und bei 11mm Dicke der oberen und 9mm der unteren Kohle. Die Linie OB bezeichnet die Horizontale, O die Lichtquelle. Die Lichtstärken sind von O aus auf Linien, welche mit OB die gleiche

Neigung haben, in welcher sie zur Horizontalen gemessen sind, aufgetragen. Die

eingetragenen Werthe sind Mittelwerthe aus vielfachen Messungen, wie man überhaupt

bei elektrischen Lichtmessungen sich nie mit einmaligen Beobachtungen begnügen darf,

ja sogar eine reiche Erfahrung besitzen muſs, um nicht mitunter recht groben

Täuschungen ausgesetzt zu sein. Man erkennt sofort aus dem Verlaufe dieser Curve, daſs bei ihr das

Maximum der Lichtwirkung unter einem Winkel von etwa 37° gegen die Horizontale

auftritt. Dasselbe ist über 6 mal gröſser als die Ausstrahlung in der Horizontalen.

Es wird ferner klar, daſs es nicht leicht ist, eine einfache Zahl für die praktisch

nutzbar werdende Lichtstärke anzugeben. Wenn aber schon die Angabe der Lichtstärke

von nackten Gleichstromlichtern schwierig ist, so wird bei thatsächlichem Gebrauche

der Fig. 1. Lichter die Frage noch mehr verwickelt

durch die Einschlieſsung derselben in durchscheinende Glasgloben oder Laternen.

Diese werden aber allgemein angewendet, weniger um das Blenden des Lichtes zu

vermeiden, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern hauptsächlich weil ohne dieselben

alle unteren Theile der Lampe, jede Laternenspeiche, ja sogar Ungleichmäſsigkeiten

im durchsichtigen Glase, von dessen Verwendung zum Schütze der Lichter man doch

nicht absehen dürfte, sehr häſsliche, scharfe Schlagschatten werfen. Bei Lichtern

von gleichmäſsiger Ausstrahlung wird durch durchscheinende Globen oder Laternen das

Licht gleichmäſsig um gewisse Procentsätze geschwächt, je nach der verwendeten

Glassorte. Diese betragen bei mattirtem und bei Alabaster-Glas etwa 15, bei Opalglas

über 20 und bei Milchglas über 30 Proc., bei schlechten Sorten, welche man eben

nicht verwenden darf, bis 60 Proc. und mehr.

Fig. 1., Bd. 252, S. 470

Es wird durch eine Kugel aus trübem Glase jeder direkt

von dem Lichtbogen nach einem fernen Punkte fallende Strahl viel mehr geschwächt,

als wie seiner thatsächlichen Beleuchtung entspricht, weil eben jeder Punkt der

Umgebung auch von den übrigen Theilen der Glocke erhellt wird, welche so zu sagen an

ihrer ganzen Oberfläche selbstleuchtend wird. Daraus folgt aber unmittelbar, daſs

bei ungleicher Ausstrahlung in der Richtung der stärksten Strahlen eine weit

gröſsere Schwächung der Beleuchtung durch trübe Globen bewirkt wird, als in der

Richtung der schwachen Strahlen, ja daſs in letzterer sogar eine Verstärkung des

Lichtes eintreten kann, weil die vorher dunkleren Stellen der Umgebung nunmehr von

den hell beschienenen Stellen der Glaskugel mitbeleuchtet werden. Die Ungleichheiten

der Beleuchtung werden

also theilweise ausgeglichen auf Kosten der Maxima. Es genügt demnach wieder zur

Beantwortung der oft gestellten Frage, um wieviel Procent eine Laterne von

bestimmter Glassorte die Beleuchtung vermindert, durchaus nicht die Angabe eines Procentsatzes, welchen man nur einmal in einer

Richtung oder mit gleichmäſsigem Lichte gemessen hat.

Es wurden nun genaue Versuche mit einem gröſseren Spiegelapparate (vgl. Fig.

8) ausgeführt, dessen Drehachse durch die Mitte des Spiegels geht und in

die Photometerachse gebracht wird, während die elektrische Lampe mit der Laterne

sich so mit dem Spiegel drehen läſst, als ob der Lichtbogen an einem mit einer

Neigung von 45° aus der Mitte der Spiegelfläche und senkrecht zur Drehachse

hervorstehenden Arme befestigt wäre. Die mit dieser Vorrichtung festgestellte Curve

c (vgl. Textfigur 1)

entspricht einer Laterne aus matt geschliffenem Glase, die Curve b einer Kugel aus einer neuen, in sich aber nur sehr

wenig trüben Glassorte. Das elektrische Licht ist für alle Curven das gleiche. Man

erkennt sofort die groſse Verminderung des Maximums, welche bei der Mattglaslaterne,

der besten in dieser Hinsicht, über 50 Proc. beträgt. Man erkennt ferner aus dem

Verlaufe der Curven die bereits erwähnte Erscheinung, daſs an den Stellen der

schwächsten Beleuchtung durch die Globen die Lichtstärke etwas erhöht wird. Für

Globen aus Alabaster- und anderem Glase treten die Unterschiede noch mehr hervor. Es

betrug das Maximum: für das freie Licht (Curve a),

eintretend bei 35° Neigung, 1976 Normalkerzen; für die Mattglaslaterne (Curve c) bei 30° Neigung 941 Normalkerzen; für die Kugel

(Curve b) bei 30° Neigung 864 Normalkerzen und für eine

sogen, Alabaster-Glaskugel bei 35° Neigung 652 Normalkerzen.

Die letztere Glassorte ist neben dem matt geschliffenen Glase bis jetzt am meisten in

Anwendung. Obige Zahlen beweisen, daſs eine zweckmäſsigere und vortheilhaftere

Abblendung des Lichtes als die bis jetzt vorhandenen sehr wünschenswerth wäre. Man

ersieht auch aus den Curven, wie wenig ein über den Lampen angebrachter Reflector

nutzen kann. Denn es fällt ohnedem nur der kleinste Theil des Lichtes in die Höhe,

der Reflector würde auch noch viel absorbiren und der erzielte höchst unbedeutende

Erfolg in keinem Verhältnisse zu den Unbequemlichkeiten und den Kosten eines

Reflectors stehen.

Es ist noch anzuführen, daſs wegen der geschilderten Verschiedenheit der

Lichtmessungen man zur Charakteristik des Lichtes besser die Stromstärke in Ampère

angibt, womit dem Abnehmer freilich nicht viel gedient ist. Siemens und Halske führen häufig die Lichtstärke unter 25 bis 30° Neigung

und mit Angabe der Laternenglassorte an. Dies entspricht einerseits zwar nicht dem

Maximum der Leuchtkraft, aber doch in vielen Fällen der Neigung, in welcher das

Licht wirklich benutzt wird.

Die Curven der Wechselstromlichter, mit und ohne trübe Glocke gemessen, sind dagegen ungefähr

concentrische Kreise, mit Ausnahme natürlich ihres obersten und untersten Verlaufes.

Die Lichtstärke, nach allen Richtungen ausgestrahlt, würde, bei ungefähr gleichem

Kraftaufwande in den Maschinen, der wagerecht gemessenen beim Gleichstromlichte

nahekommen. In der vermehrten Ausstrahlung der Gleichstromlichter nach unten, d.h.

dahin, wo die Beleuchtung praktisch fast allein in Betracht kommt, sowie in dem

geringen Umfange der Gleichstrommaschinen liegt zweifellos ein groſser Vorzug, durch

welchen man zur Empfehlung solcher Anlagen genöthigt wird. Es ist aber zu

berücksichtigen, daſs die Wechselstrommaschinen viel sicherer im Betriebe sind als

die Gleichstrommaschinen, da die Gleichstromlichter viel gleichmäſsigeren Gang der

Betriebsmaschine, verständigere Wartung, sorgfältigere Regulirung der Lampen und

genauer gearbeitete Kohlenstäbe erfordern, um mit der gleichen Sicherheit und

Gleichmäſsigkeit zu brennen wie die Wechselstromlichter.

Beim Bunsen'schen Photometer ist der Fettfleck des

Papierschirmes eine wesentliche Unterstützung für die bei elektrischen

Lichtmessungen, des Farbenunterschiedes wegen, recht schwierige Beobachtung. Damit

man beide Papierflächen gleichzeitig sehen kann, wurden bei der jetzt allgemein

gebräuchlichen Form bekanntlich zwei Spiegel angebracht, durch welche man die beiden

beleuchteten Papierflächen scheinbar in einem spitzen Winkel zu einander stehend

erblickt. Dieselben erscheinen aber getrennt durch einen breiten Schatten oder

vielmehr der Spiegelbilder derjenigen Schatten, welche die Spiegel selbst auf den

Papierschirm beiderseitig werfen. Bei der in Textfigur 2 dargestellten Anordnung ist dieser Uebelstand vermieden, indem statt

der beiden Spiegel hinter dem Papierschirme ein ziemlich flaches, gleichseitiges

Prisma nml vor den Schirm gebracht ist, durch welches

man die beiden Flächen mit dem Fettflecke unter dem Winkel p1mp2 und dicht an einander strahlend erblickt.

Fig. 2., Bd. 252, S. 472

Bezüglich der von Schwendler (1880 235 * 271) vorgeschlagenen Lichteinheit weiſs man heute, wo man durch die

Glühlichtbeleuchtung gröſsere Erfahrung in diesem Vorgange hat, genau, daſs diese

Einheit in vorgeschlagener Form gänzlich unzuverlässig wäre. Aber auch bezüglich der

zeitgemäſsen Erweiterung dieses Vorschlages dahin, daſs eine Glühlampe als Einheit

zu wählen sei, hat sich auch durch die seitherige Erfahrung nur bestätigt, daſs eine

Glühlampe wohl zur Schaffung von constanten Lichtquellen bei Messungen, nicht aber

als Norm für eine Lichteinheit benutzbar sei. Die kleinsten Aenderungen in der

Fadendicke u.a. wirken zu empfindlich auf die Lichtstärke.

Bei Siemens und Halske wird schon lange und mit recht

gutem Erfolge eine Erdölflamme mit Rundbrenner als Vergleichslicht benutzt (vgl. S.

466 d. Bd.). Eine gute Erdöllampe brennt, wenn einige Zeit nach dem Anzünden verstrichen ist,

recht gleichmäſsig. Kleine Schwankungen in der Lichtstärke zeigen sich durch

Verkürzung oder Verlängerung der Flamme an. Hält man diese durch geringes Verstellen

des Dochtes während der Dauer einer Messungsreihe auf gleicher Höhe, welche man nach

einer eingeätzten Marke oder kleinen Skala an dem Cylinder einstellt, so erhält man

ein constanteres Vergleichslicht als mit anderen weniger einfachen Einrichtungen. Zu

bemerken ist noch, daſs die. Flamme einer Erdöllampe gleichmäſsiger brennt, wenn die

Lampe nicht auf ihre gröſste Leuchtkraft beansprucht wird. In Textfigur 3 ist ein Siemens und

Halske'sches Photometer mit einer Erdöllampe als Vergleichslicht und der

vorbeschriebenen Anordnung mit Prismenablesung abgebildet.

Fig. 3., Bd. 252, S. 473

Im Kasten mit Löchern K, welcher

bei der Messung des elektrischen Lichtes entfernt wird, ist die Normalkerze zugfrei

untergebracht. Nach derselben wird die Erdölflamme P

bei Beginn und nach Schluſs der Messungen gestellt. Die Entfernung der Erdöllampe

vom Papierschirme wird durch Drehen an der Kurbel m

eingestellt und an der Skala s abgelesen. Das ganze

Photometer kann schräg gestellt werden, um auch Lichtstrahlen unter verschiedenen

Neigungen messen zu können. Der Träger der Erdöllampe ist in der Höhe der

Flammenmitte so drehbar gelagert, daſs die Lampe bei Neigung des Apparates immer

senkrecht bleibt. Es ist ferner die Anordnung getroffen, daſs das Photometer und zum

Theile auch der Beobachter mit schwarzen Tüchern umhängbar ist, so daſs man es auch

bei nicht voller Dunkelheit benutzen kann. Die Carcellampe dagegen und ihre

Verwendung als internationale Lichteinheit ist so ungeeignet, als es bei dem

heutigen Standpunkte der Beleuchtungsindustrie nur möglich ist. Eine nebst dem dazu

gehörenden Oele aus Paris bezogene Lampe ergab nur 7,6 Kerzen und nach einer Stunde

Brennzeit war die Leuchtkraft noch um 2 Normalkerzen gefallen.

Bezügliche Versuche ergaben, daſs auch bei Verwendung verschiedener im Handel

vorkommender Erdölsorten ein gleichmäſsiges Licht erhalten wurde. Auch eine kleine

Benzinlampe ergab übereinstimmende Resultate, wenn nur die Höhe der Flamme

eingehalten wurde. Weitere Versuche führten aber zur Aufstellung folgender Lichteinheit: Dieselbe ist die Leuchtkraft einer frei brennenden Flamme, welche aus dem Querschnitte eines

massiven, mit Amylacetat gesättigten Dochtes aufsteigt, der ein kreisrundes

Dochtröhrchen aus Neusilber von 8mm innerem,

8mm,2 äuſserem Durchmesser und 25mm frei stehender Länge vollkommen ausfüllt,

bei einer Flammenhöhe von 40mm von dem Rande

des Dochtröhrchens bis zur Flammenspitze und wenigstens 10 Minuten nach dem

Anzünden gemessen.

Eine dieser Vorschrift entsprechende Lampe zeigen Fig. 5 und

6 Taf. 35. Die Flammenhöhe ist bezeichnet durch die Visirlinie über den

beiden kleinen Schneiden a und b, in welche Linie die Flammenspitze durch Drehen an der Dochtschraube S genauestens eingestellt wird. Der Docht ist gebildet

aus einem Strange von sogen. Lunten- oder Dochtgarn, einem groben, sehr weichen

Baumwollvorgespinnste, welches unter dieser Bezeichnung im Handel überall zu haben

ist Die einzelnen Fäden, etwa 15 bis 20 an der Zahl, werden ohne weitere

Verflechtung oder Umstrickung zu einem Strange parallel zusammengelegt, bis zu einem

Gesammtdurchmesser, welcher sich noch leicht bis zu dem Durchmesser des

Dochtröhrchens (8mm) zusammendrücken läſst. In die

Lampe eingeführt, hat der Docht nur die Bedingungen zu erfüllen, daſs er das

Dochtröhrchen ganz und sicher ausfüllt und daſs er den Brennstoff im Ueberschusse

über die verbrennende Menge empor zu saugen im Stande ist. Aus diesem Grunde darf er

nicht zu stark in das Dochtröhrchen eingepreſst sein. Die letztgenannten beiden

Bedingungen sind für die innere Eigenschaft des Dochtes allein maſsgebend. Sie

lassen einen ziemlich weiten Spielraum, innerhalb dessen die Beschaffenheit des

Dochtes ganz gleichgültig ist, zu.

Die Menge des in der Lampe enthaltenen Brennstoffes ist gleichgültig, so lange nur

der Docht mit allen seinen Fäden noch gut in dieselbe eintaucht. Das Dochtröhrchen

ist aus Neusilberblech hergestellt und bloſs in die Lampe gut passend eingesteckt,

so daſs man es sowohl herumdrehen, als auch auswechseln kann für den Fall einer

Beschädigung. Beim Einsetzen desselben ist nur zu beachten, daſs es fest unten auf

dem betreffenden Ansätze aufsteht, weil sonst das Flammenmaſs unrichtig zeigen

würde. Das Gewicht des im Ganzen 35mm langen

Dochtröhrchens beträgt 0g,76.

Die Leuchtkraft der Flamme ist nur normal, wenn sie frei brennt, also ohne Benutzung eines Glascylinders. Da dieselbe durch

jede Zugluft aber leicht beeinfluſst wird, so ist für Fälle, wo diese nicht zu

vermeiden ist, die Anwendung eines Glascylinders vorgesehen. Derselbe soll aus

weiſsestem Glase hergestellt sein und die in der Zeichnung ersichtliche Stellung und

die eingeschriebenen Abmessungen haben. Das Aufsetzen des Glascylinders verringert

zunächst die Flammenhöhe ein wenig. Bringt man dieselbe wieder auf die normale Höhe,

so erhält man eine ungefähr um 2 Proc. geringere Leuchtkraft als von der freien

Normalflamme, welche

Zahl auch annähernd dem Absorptionscoefficienten des Cylinders entspricht. Man hat

diese Zahl dann in Rechnung zu bringen. Uebrigens wird man gut thun, den Einfluſs

eines jeden Glascylinders einmal durch Versuche festzustellen, was leicht durch

Vergleich der Leuchtkraft der Normalflamme mit und ohne Cylinder gegen eine

beliebige, während der Dauer des Versuches vollkommen ruhig brennende Flamme

geschehen kann. Für genaueste Einstellung der Flammenhöhe soll die Lampe nicht nur

absolut zugfrei, sondern auch vor jeder Erschütterung geschützt aufgestellt sein.

Selbst die in einem Gebäude vorkommenden Erschütterungen zeigen sich an der Flamme

durch ein geringes Auf- und Abtanzen ihrer Spitze. Es sei noch erwähnt, daſs das

Lampengefäſs aus Messing hergestellt, auſsen geschwärzt und innen verzinnt ist.

Die Gröſse der in Rede stehenden Lichteinheit, verglichen mit einer bisher

bestehenden, ist gleich der Leuchtkraft einer englischen oder Spermaceti-, sogen.

Normalkerze, bei 44mm Flammenhöhe. Da dies jedoch

ein ziemlich unbestimmter Begriff ist (vgl. S. 466 d. Bd.) und auch wegen der

Veränderlichkeit der Fabrikation der Kerzen es ein nutzloses Bemühen wäre, eine für

alle Zeit gültige Mittelbestimmung derselben herbeiführen zu wollen, so kann man

genau genommen nur sagen, daſs die Leuchtkraft der neuen Normalflamme bei den

angeführten abgerundeten Abmessungen (5 fache Höhe von dem 8mm betragenden Durchmesser der Grundfläche)

jedenfalls ungefähr in die Mitte der für die Normalkerze angegebenen oder etwa noch

zu findenden Leuchtwerthe fällt. Als Benennung für die im vorigen Absatze definirte

Lichteinheit dürfte Kerzen-Normalbrenner wenigstens aus

praktischen Rücksichten zu empfehlen sein.

Es wurden nun in der gleichen Lampe und bei gleicher Flammenhöhe verschiedene

Brennstoffe geprüft. Einige derselben wurden wegen ihrer Dickflüssigkeit, Benzol und

Amylen ihrer ruſsenden Flamme wegen verworfen. Andere ergaben die in folgender

Tabelle zusammengestellten Mittelwerthe, wobei die einzelnen Messungen nur bis 1,6

Proc. schwankten:

Benennung der Stoffe

Formel

GewichtstheileKohlenstoff

Siede-punkt

Leucht-kraft

1g

verbrenntin Secunden

In 100

SecundenverbrennenKohlenstoff

Proc.

Grad

g

Amylvalerat

C10H20O2

69,7

195

1,03

430

0,162

Amylacetat

C7H14O2

64,6

138

1,00

388

0,166

Derselbe, käuflich

–

–

–

1,00

–

–

Amylformiat

C6H12O2

62,1

122

1,01

372

0,163

Isobutylacetat

C6H12O2

62,1

116

0,99

373

0,163

Isobutylformiat

C5H10O2

58,8

98

0,97

355

0,166

Aethylacetat

C4H8O2

54,5

75

0,24

212

0,258

Zunächst ist die fast gleiche Leuchtkraft der Flammen einzelner Stoffe bei gleicher Flammenhöhe erkennbar. Da die Stoffe auch gut

in der Lampe brennen, so

könnte das vorgeschriebene Amylacetat auch wohl durch einzelne der anderen Stoffe

ersetzt werden. Das Amylacetat wurde lediglich deshalb in die Definition für die

Normale eingeführt, weil es unter gleich gut brauchbaren Stoffen leicht rein

darstellbar, am billigsten und sehr verbreitet ist. Dasselbe wird bekanntlich in

ausgedehntem Maſse unter dem Namen Birnöl zum

Parfümiren von Wein und Konditorwaaren verwendet. Die Formiate schienen die

Messingtheile der Lampe ein wenig anzugreifen. Das Aethylacetat unterschied sich von

den anderen Stoffen auffällig durch eine blaue Flamme mit leuchtender Spitze. Das

auch sehr bekannte Amylvalerat zu wählen, schien nicht räthlich wegen des hohen

Siedepunktes, der eine zu starke Erhitzung des Dochtröhrchens und Dochtes befürchten

läſst. Es zeigt sich ferner, daſs der Verbrauch der einzelnen Stoffe bei der

Verbrennung mit gleich groſser Flamme und nahezu gleicher Leuchtkraft verschieden

ist; doch sind die Mengen des in gleichen Zeiten dabei verbrennenden Kohlenstoffes

wieder annähernd dieselben. Bei Einstellung der Flamme auf gleiche Brennhöhe bleibt

sogar bei Anwendung verschiedener Brennstoffe – abgesehen vom Aethylacetat – die

Leuchtkraft fast constant. Bei Einstellung der Flamme auf gleichmäſsigen Verbrauch

an Brennstoff würde man dagegen ganz verschiedene Lichtstärken erhalten.

Voraussichtlich würde sich das bei der Carcellampe und den Kerzen beobachtete

schwächere Leuchten mit kürzerer Flamme beseitigen lassen, wenn man die Flammenhöhe

auf eine gleichbleibende Brennhöhe einstellen könnte.

Tafeln