| Titel: | Zur Verarbeitung von Gaswasser und Reinigungsmassen. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 476 |

| Download: | XML |

Zur Verarbeitung von Gaswasser und

Reinigungsmassen.

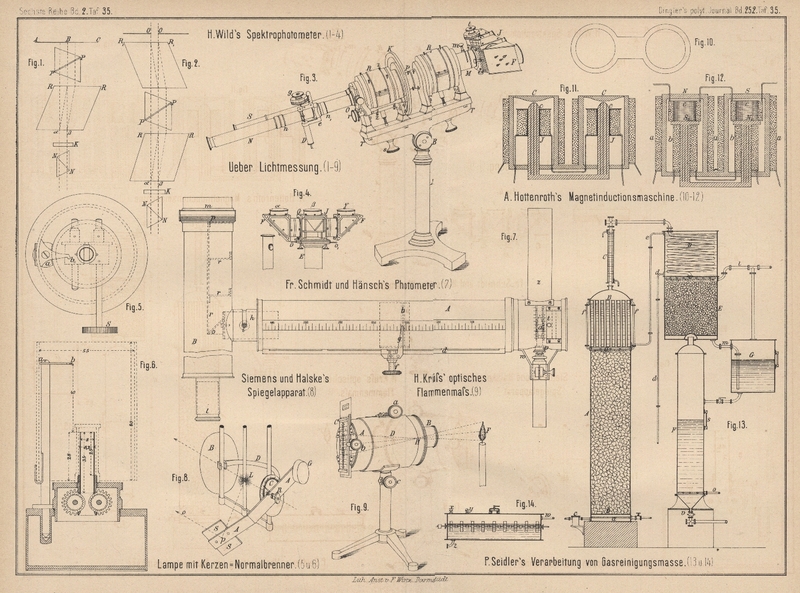

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Zur Verarbeitung von Gaswasser und Reinigungsmassen.

Um bei der Verarbeitung von Gaswasser u. dgl. alles Ammoniak als Ammoniumcarbonat zu

erhalten, will es P. Seidler in

Elberfeld (* D. R. P. Kl. 75 Nr.

26633 vom 9. August 1883) über Kalkstein, Dolomit und ähnliche Carbonate

destilliren. Die nichtflüchtigen Ammoniaksalze werden dadurch zersetzt,

beispielsweise: 2NH4CNS + CaCO3 = (NH4)2CO3 + Ca(CNS)2. Das erhaltene Ammoniumcarbonat enthält etwas

Schwefelammonium. Es wird daher in concentrirter wässeriger Lösung mit Kohlensäure

behandelt, das gefällte Ammoniumbicarbonat von der Mutterlauge getrennt und durch

Sublimation das käufliche kohlensaure Ammoniak erhalten. Die dabei entweichende

Kohlensäure wird in frische Ammoniumcarbonatlösung geleitet, die Mutterlauge wird,

mit Schwefelsäure versetzt, auf Ammoniumsulfat verarbeitet.

Bei Ausführung des Verfahrens wird das Gaswasser durch Rohr d (Fig. 13

Taf. 35) in das Kühlgefäſs D gepumpt, um durch Rohr e in den Vorwärmer B, dann

durch Rohre f in das Vertheilungsrohr g zu gelangen, aus welchem es gleichmäſsig über die

Kalksteinfüllung des Cylinders A flieſst. Durch Rohr a unter dem Siebboden b

wird Dampf eingeblasen. Dadurch werden die nichtflüchtigen Ammoniaksalze zerlegt in

Ammoniumcarbonat, welches mit dem Dampfe entweicht, und in die entsprechenden

Kalksalze, so daſs das Gaswasser, unten angelangt, durch den selbstthätigen

Condensationswasser-Ableiter c frei von

Ammoniakverbindungen ausflieſst. Die Dämpfe von Ammoniumcarbonat werden im Vorwärmer

B theilweise von Wasser befreit, wärmen dabei das

durch B strömende Gaswasser vor und treten dann in den

Liebig'schen Kühler C

ein. Man läſst durch letzteren nur so viel Kühlwasser flieſsen, daſs die Dämpfe aus

dem Kühler noch mit einer Temperatur von etwa 65° austreten und daſs aus der

Kühlschlange in D eine concentrirte Lösung von

Ammoniumcarbonat ausflieſst, welche, nachdem sie die Kokesfüllung im Behälter E durchflössen hat, durch m nach dem Behälter G gelangt. Aus diesem

füllt man den Absorptionscylinder F bis zu einer durch

ein Wasserstandsglas s erkennbaren Höhe an und treibt

mittels einer Compressionspumpe durch das mit Abzweigungen und vielen kleinen

Löchern versehene Rohr o Kohlensäure hinein. Die

letztere erhält man zum Theile durch Zerlegen der Mutterlaugen vom Ammoniumcarbonate

mit Schwefelsäure, den gröſseren Theil jedoch durch die Gase, welche bei der

bekannten Fabrikation von Ammoniumsulfat aus Gaswasser entstehen.

Man läſst nun durch Hahn v zeitweilig einen Theil der

Cylinderfüllung ab und trennt das ausgeschiedene Bicarbonat von der Mutterlauge,

wäscht es mit reinem Wasser und kann es dann bei gelinder Wärme trocknen oder durch

Sublimiren in bekannten Apparaten in das „kohlensaure Ammoniak“ des Handels

überführen. Nach jedesmaligem Ablassen eines Theiles der Füllung von F läſst man mittels eines Hahnes im Ablaufrohre aus dem

Behälter G wieder frische Ammoniumcarbonatlauge in den

Absorptionscylinder F einflieſsen. Die aus F unabsorbirt entweichende Kohlensäure gelangt unter

die auf einem falschen Boden ruhende Kokesfüllung des Cylinders E, durchstreicht diese und wird dabei von der

herabflieſsenden Ammoniumcarbonatlösung noch theilweise absorbirt. Die noch durch

l entweichende Kohlensäure wird nach einem mit

Kokes gefüllten und durch Schwefelsäure gespeisten Thurme geleitet, wo etwa

mitgerissenes Ammoniumbicarbonat absorbirt wird. Zur Darstellung von

Ammoniumbicarbonat aus Lösungen von Ammoniumcarbonat lassen sich die durch die

bekannten, zur Fabrikation der sogenannten Ammoniaksoda gebräuchlichen Apparate

benutzen. Es ist vortheilhaft, das im Gaswasser enthaltene Ammoniumsulfid vor der

Verarbeitung der ersteren zu entfernen, um nachher nicht durch den im Laufe des

Verfahrens entstehenden Schwefelwasserstoff belästigt zu werden. Diese Entfernung

des Schwefelammoniums ist mittels Durchblasen eines kräftigen Luftstromes durch das

Gaswasser in verhältniſsmäſsig kurzer Zeit leicht zu erreichen. Auch für die

Fabrikation von Ammoniumsulfat entschwefelt man zweckmäſsig das zu verarbeitende Gaswasser, da das

dabei entweichende Gas dann nur aus Kohlensäure besteht.

Die concentrirte Lösung von Ammoniumcarbonat wird in einen liegenden, mit Rührer

versehenen Cylinder gefüllt, dann durch Rohr w (Fig.

14) Kohlensäure eingepreſst. Man läſst den Hahn bei x so lange geöffnet, bis aus demselben Kohlensäure

entweicht, und schlieſst ihn dann. Nachdem hierauf das Rührwerk in Bewegung gesetzt

worden ist, preſst man so lange Kohlensäure ein, bis der durch das Manometer y angezeigte Druck ungefähr 5at beträgt. Die Kohlensäure wird anfänglich rasch

absorbirt; findet dann keine Absorption mehr statt, verringert sich also bei

unterbrochener Zuführung von Kohlensäure der durch das Manometer y angezeigte Druck nicht mehr, so läſst man den Inhalt

des Cylinders durch z ablaufen und trennt das

ausgeschiedene Ammoniumbicarbonat in bekannter Weise von der Mutterlauge.

Zur Gewinnung von Ferrocyanverbindungen aus

Gasreinigungsmassen werden dieselben nach H.

Kunheim in Berlin und H. Zimmermann in

Wesseling (D. R. P. Kl. 12 Nr. 26884

vom 6. Juli 1883) in bekannter Weise entschwefelt und durch Auslaugen mit

Wasser die löslichen Ammoniaksalze entfernt. In lufttrockenem Zustande werden sie

dann mit trockenem, pulverförmigem Aetzkalk innig gemischt, wobei schon die für die

Aufschlieſsung der unlöslichen Ferrocyanverbindungen äquivalente Menge Aetzkalk

genügt. Die trockene Mischung wird nun entweder in einem geschlossenen Apparate

unter fortwährendem Umrühren behufs theilweisen Austreibens des nicht löslichen

Ammoniaks auf 40 bis 100° erwärmt, wobei das entweichende Ammoniak in bekannter

Weise condensirt wird, und hierauf die Masse einer methodischen Auslaugung mit

Wasser unterworfen, wodurch direkt Ferrocyancalciumlaugen erhalten werden, oder man

wendet zuerst eine methodische Auslaugung mittels Wasser an und erhält auf diese

Weise eine ammoniakalische Ferrocyancalciumlauge mit naturgemäſs stark alkalischer

Reaction. Diese Lauge wird sorgfaltig neutralisirt und dann bis zum Aufkochen

erwärmt, wobei eine schwer lösliche Ferrocyanverbindung herausfällt, welche

wesentlich Ferrocyancalciumammonium, Ca(NH4)2FeCy6, ist. Durch

Behandlung mit Aetzkalk in geschlossenen Gefäſsen wird das Ferrocyancalciumammonium

zersetzt, das entweichende Ammoniak gewonnen und eine reine Ferrocyancalciumlauge

erhalten. Das Neutralisiren und Ausfällen durch Erwärmen bis zum Aufkochen kann

übrigens auch bei dem zuerst beschriebenen Verlaufe des Verfahrens angewendet

werden, obschon es hier in den meisten Fällen fortfallen wird.

Die Ferrocyancalciumlaugen können auf bekannte Weise durch Niederschlagung mit

Eisenoxydulsalzen und nachheriger Oxydation auf Berliner Blau verarbeitet werden.

Soll aus den Laugen aber Blutlaugensalz gewonnen werden, so stellt man aus denselben

zunächst Ferrocyancalciumkalium her, indem man die Ferrocyancalciumlauge eindampft

und mit so viel

Chlorkalium versetzt, als zur Bildung von Ferrocyancalciumkalium, CaKa2FeCy6, nöthig ist.

Das genannte Doppelcyanür scheidet sich alsdann sowohl in der Kälte, als auch beim

Erwärmen aus, wird abfiltrirt und von der Mutterlauge durch Auswaschen befreit.

Durch Kochen mit einer Lösung von Kaliumcarbonat wird dann das Doppelcyanür in

Blutlaugensalz übergeführt.

Auf diese Weise erzielt man, daſs zur Bildung des Blutlaugensalzes nur die Hälfte

Kaliumcarbonat nöthig ist, während die andere Hälfte durch das viel billigere

Chlorkalium ersetzt ist. Statt des Kaliumcarbonates könnte man natürlich auch

Natriumcarbonat zur Zersetzung des Ferrocyancalciumkaliums verwenden, wodurch man

ein Gemenge von Kalium- und Natriumeisencyanür erhält.

Nach dem beschriebenen Verfahren lassen sich nicht nur die ausgenutzten

Reinigungsmassen der Gasfabriken, sondern auch andere Ferrocyan haltige Massen

behandeln.

Tafeln