| Titel: | Carmien's Motor mit schwingendem Kolben. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 486 |

| Download: | XML |

Carmien's Motor mit schwingendem

Kolben.

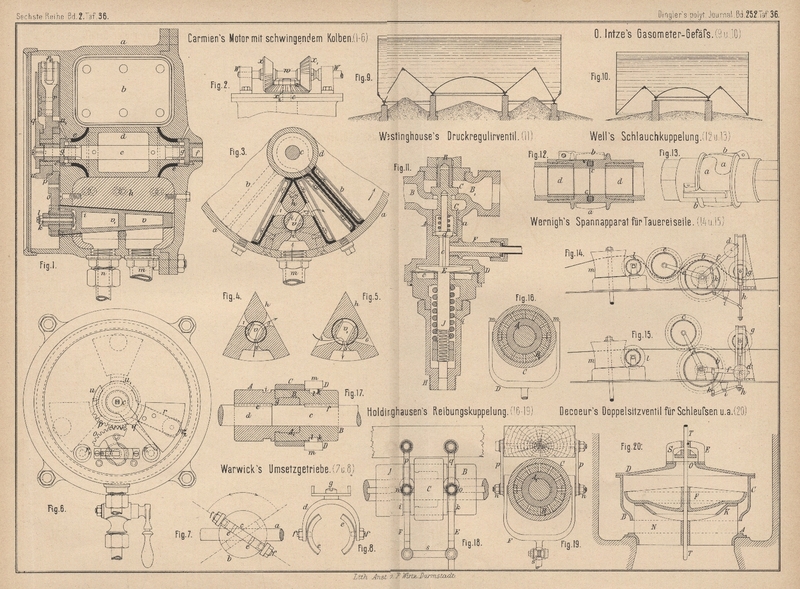

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Carmien's Motor mit schwingendem Kolben.

Bei dem von P. J. Carmien in Issy bei Paris (*

D. R. P. Kl. 59 Nr. 24205 vom 5. December 1882)

angegebenen, sowohl als Pumpe, wie auch als Motor oder Wassermesser u. dgl.

verwendbaren Kapselwerke schwingt ein Kolben in einem unterbrochenen ringförmigen

Gehäuse hin und her und steuert dabei einen doppelten Dreiwegehahn derart, daſs eine

stetige Förderung der zu hebenden bezieh. zu messenden Flüssigkeit erfolgt, oder im

anderen Falle die Betriebsflüssigkeit stets treibend auf den Kolben einwirkt.

Wie aus Fig. 1 und 3 Taf. 36

hervorgeht, ist die Unterbrechung in dem ringförmigen Pumpenraume a durch das Gehäuse h des

Steuerhahnes selbst gebildet; der Flügelkolben b wirkt

bei seiner Schwingung wie der Kolben einer doppelt wirkenden Pumpe auf der einen

Seite saugend, auf der anderen drückend. Die Dichtung des Flügels b und der Nabe d erfolgt

durch entsprechende Kautschukstulpen. Die Stulpen e der

Nabe werden durch die Schrauben f mittels der

Metallkappen g von auſsen angezogen. Der zur

Verminderung der Reibung mittels eines Leder- oder Kautschukmantels in das Gehäuse

h eingesetzte Hahnkegel i besitzt zwei Durchgangsöffnungen v und v1 von denen die eine

v für den Eintritt, die andere v1 für den Austritt der

zu fördernden oder Betriebsflüssigkeit dient. Durch den auf den Stift k ausgeübten Druck der Feder l, deren Lage aus Fig. 6 zu

ersehen, wird der Hahnkegel in seinen Sitz hineingedrückt. Der Stift k legt sich dabei mit seiner Spitze gegen die

Kopffläche des Hahnkegels.

Bei der gezeichneten Stellung des Hahnes (Fig. 3 und

4) tritt durch den Kanal 2 aus dem Rohre m Wasser durch die Oeffnung v des Hahnkegels und die Oeffnung 3 in der

Wand h hinter den Kolben b. Dadurch wird letzterer in der Pfeilrichtung gedreht und gelangt in die

punktirte Stellung links. Hierbei wird die auf der anderen Seite des Kolbens

stehende Flüssigkeitsmenge durch den Ausströmungskanal v1 des Hahnes und die Oeffnungen 4 und 5 (vgl. Fig.

5) des Hahngehäuses h und weiterhin durch das

Anschluſsrohr n fortgedrückt. In dem Augenblicke, wo

der Flügel b in die in Fig. 3

punktirt angegebene Lage kommt, wird der Hahnkegel umgesteuert und gelangt nun die

Flüssigkeit aus m durch Kanal 2, Hahnkanal

v und Kanal 1 in den

linken Theil des Gehäuses; ein Entweichen der vorher aufgenommenen Flüssigkeit

findet alsdann durch den Kanal 6, Hahnkanal v1 und Kanal 5 des Gehäuses (vgl. Fig. 5) und

das Abfluſsrohr n statt.

Diese Umsteuerung wird folgendermaſsen bewirkt: Der an dem Hahnkegel i sitzende Zahnbogen o

(Fig. 1 und 6) steht mit

einem Zahnkranze p in Eingriff, welcher um einen die

Achse c concentrisch umschlieſsenden Zapfen drehbar

ist. Ein Theil dieses Zapfens dient auch einem mit einem Gewichte versehenen

Hebelarme r als Drehzapfen. Dieser Hebelarm befindet

sich mit dem mit der Achse c und dem Flügel b sich drehenden Arme q in

der Stellung Fig. 6, wenn

der Flügel b in der Pfeilrichtung Fig. 3 sich

zu drehen beginnt. Der Hebelarm r trägt jenseits der

Achse c eine Knagge u,

welche bei der Drehung des Armes q von letzterem

mitgenommen wird, bis der Hebel r die lothrechte, in

Fig. 6 punktirt eingezeichnete Stellung überschritten hat und nun durch

sein Gewicht vollends nach links herübergelegt wird. Hierbei stöſst eine unterhalb

des Hebels befindliche Knagge u1 gegen den Zahnbogen p, nimmt denselben mit und veranlaſst so unter Vermittelung der

Verzahnungen von p und o

eine Drehung des Hahnkegels i um etwa 90°, womit dann

die Umsteuerung bewerkstelligt ist. Um die Bewegung des Hebels r und damit auch des Steuerhahnes zu begrenzen, sind

zwei elastische Anschläge r1 vorhanden, gegen welche sich das Gewicht des Hebels r anlegt. In dem Gewichte ist noch ein Röllchen r2 angebracht, welches,

wenn der Apparat als Wassermesser dient, ein am Gehäuse anzubringendes, nicht

gezeichnetes Zählwerk betreibt, durch welches die Angabe der Schwingungen des

Flügelkolbens und damit auch der durch den Apparat gegangenen Wassermenge

erfolgt.

Will man den Apparat als Motor benutzen, oder soll derselbe als Pumpe für

Kraftbetrieb dienen, so ist die Achse c nur aus dem

Gehäuse herauszuführen und eine geeignete Einrichtung zur Umsetzung der schwingenden

Bewegung des Kolbens in eine fortlaufende Drehbewegung bezieh. umgekehrt

herzustellen. Hierzu soll z.B. das in Fig. 2 Taf.

36 dargestellte Rädergetriebe dienen. In den an dem wagerecht aufgestellten Gehäuse

befestigten Lagern W kann sich die Achse w mit den auf ihr festsitzenden Kegelrädern x, x1 drehen, welche

nur je zur Hälfte verzahnt sind. Zwischen diesen Rädern ist das Kegelrad x2 auf der verlängerten

Flügelachse c frei drehbar angeordnet. Dieses Rad x2 wird aber von dem

auf c festsitzenden Mitnehmer z, welcher an Ansätze des Rades x2 anschlägt, in geeignetem Augenblicke bald nach

rechts, bald nach links umgedreht und versetzt, indem es in dem einen Falle mit der

Verzahnung von x, im anderen mit der Verzahnung von x1 in Eingriff kommt,

die Achse w in eine nach gleicher Richtung

fortschreitende Drehung, zu deren Ausgleichung man auf w ein Schwungrad aufsetzen kann. – Als besonders zweckmäſsig ist dieser

Mechanismus, den man

selbst bei untergeordneteren Bewegungsübertragungen nur ungern anwendet, wohl kaum

anzusehen, da die Drehungsrichtung des Kolbens plötzlich, also mit Stoſs gewechselt

wird und, namentlich wenn der Apparat als Motor dient, ein sicheres Eingreifen der

halbverzahnten Räder wohl nicht zu erwarten ist.

Tafeln