| Titel: | W. Holdinghausen's Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 489 |

| Download: | XML |

W. Holdinghausen's Reibungskuppelung.

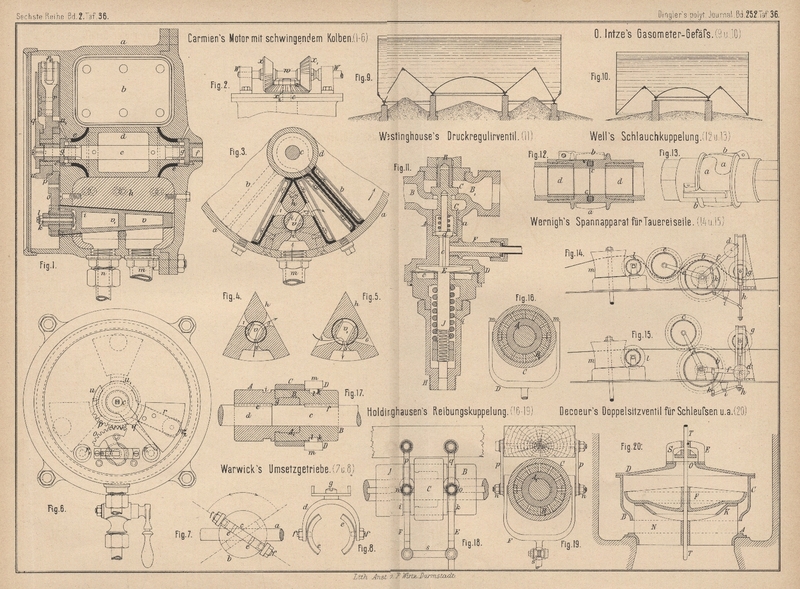

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

W. Holdinghausen's Reibungskuppelung.

Eine sehr einfache Reibungskuppelung, welche zudem wenig Raum einnimmt, ist von W.

Holdinghausen in Siegen (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 24389 vom 13. Februar 1883) angegeben

worden.

Dieselbe besteht, wie aus Fig. 16 bis

19 Taf. 36 hervorgeht, aus den beiden Hälften A und B mit dem schmiedeisernen Ringe C: A ist mit der Welle d

durch den Keil e und B mit

der Welle c durch den Keil f fest verbunden. Der Theil B1 der Kuppelungshälfte B greift muffenartig über den Theil A1 der Kuppelungshälfte A (Fig. 17 und

18) und ist durch eine Anzahl Schnitte radial aufgeschnitten (Fig.

16 und 19), so

daſs dadurch die einzelnen Theile dieses Ringes B1 etwas federn und sich leicht durch den Ring C an den Theil A1 festpressen lassen, sobald der Ring C, welcher inwendig, dem Theile B1 entsprechend, schwach kegelförmig

ausgedreht ist, nach dem stärkeren Ende verschoben wird. Diese Verschiebung des

Ringes C braucht nur eine ganz geringe zu sein, um

sofort den einen Kuppelungstheil mit dem anderen und somit auch die eine Welle c mit der anderen Welle d

fest zu verbinden. Soll die Kuppelung gelöst werden, so wird der Ring C zurückgeschoben.

Der Ansatz g dient dazu, das Auseinanderschieben der

Kuppelung oder der beiden Wellen in der Achsenrichtung zu verhüten, wenn der Ring

C losgeschoben werden soll. In jeder

Kuppelungshälfte ist eine Nuth i bezieh. k eingedreht; diese Nuthen dienen zum Fest- und

Losschieben des Ringes C mittels des Ausrückers D (Fig. 16 und

17), letzterer ist gabelförmig und jede Gabel endigt mit einem runden

Ansätze in. An jedem Ansätze sind excentrisch zu dem

Mittelpunkte desselben die Drehstifte l angebracht. Der

Ausrücker D wird mit den Drehstiften l in die Nuth k gesetzt,

so daſs die Ansätze m sich an den schmiedeisernen Ring

C lehnen. Durch entsprechende Drehung des

Ausrückers wird der Ring C verschoben und der federnde

Theil B1 der

Kuppelungshälfte B an A1 bezieh. A

festgepreſst, Soll die Kuppelung gelöst werden, so wird der Ausrücker D in die andere Nuth i

gesetzt und in umgekehrter Richtung gedreht.

Der beschriebene Ausrücker D genügt für Kuppelungen,

welche nicht oft fest- oder losgekuppelt werden müssen. Dagegen muſs im anderen

Falle ein doppelter Ausrücker (Fig. 18 und

19) angewendet werden. Die Ausrückhebel E

und F sind mittels der Gelenke o bezieh. n an den Stangen q und p aufgehängt, welche

ihrerseits an einem Balken drehbar befestigt sind. Der Ausrücker F ist mit E durch die

Stange s verbunden. Durch Hin- oder Herbewegung des

Ausrückers E kann die Kuppelung sofort eingerückt oder

gelöst werden.

Diese Kuppelung kann auch mit Vortheil an Riemenscheiben

angebracht werden, indem der Theil A an der Nabe der

Riemenscheibe befestigt bezieh. mit ihr aus einem Stücke gegossen wird. Die

Riemenscheibe kann dann jederzeit durch den Ausrücker in und auſser Betrieb gesetzt

werden, wodurch eine Losscheibe entbehrt werden kann.

Es ist anzunehmen, daſs diese Kuppelung, solange dieselbe frisch ist, zur

Uebertragung nicht zu groſser Kräfte ganz geeignet ist. Dagegen steht zu befürchten,

daſs durch die nicht zu vermeidende Abnutzung der im ausgelösten Zustande auf

einander gleitenden Flächen von A1 und B1 der Spielraum zwischen denselben bald so groſs

wird, daſs die gröſstmögliche Verschiebung des Ringes C

zum Festklemmen der Kuppelung nicht mehr ausreicht. Auch kann der Vorsprung g nur ganz unbedeutend sein, da sonst die Theile des

Ringes B1 nicht

genügend aus einander federn würden, um ein Zusammenfügen der beiden Hälften der

Kuppelung zu ermöglichen.

Tafeln