| Titel: | Selbstwirkendes Doppelsitzventil für den Abschluss von Kanalschleusen und Wasserbehältern. |

| Autor: | L. |

| Fundstelle: | Band 252, Jahrgang 1884, S. 491 |

| Download: | XML |

Selbstwirkendes Doppelsitzventil für den

Abschluſs von Kanalschleusen und Wasserbehältern.

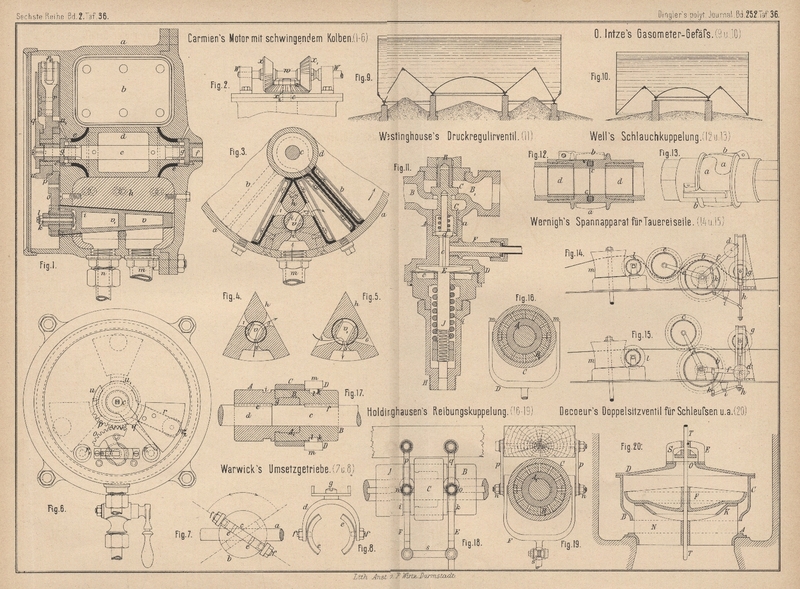

Mit Abbildung auf Tafel 36.

Decoeur's Doppelsitzventil für Schleusen u. dgl.

Um weite Ausfluſsöffnungen bei hohem Drucke rasch zu öffnen und zu schlieſsen, kann

man keine der üblichen Schieber oder Ventile verwenden. Wenn es sich z.B. darum

handelt, eine Schleuse mit 4m Wasserstand durch

einen unter dem Unterthore durchführenden Kanal von 1m Lichtweite und kreisrundem Querschnitt zu entleeren, so würde ein

einfaches Ventil gegen die Kanalöffnung mit einer Kraft von rund 3140k angedrückt werden; die Hebung des Ventiles würde

mithin einen umständlichen Apparat erfordern und die schwierige Bedienung desselben

von Hand eine lange Zeit in Anspruch nehmen, etwa in gleicher Weise, wie das

Aufdrehen eines gewöhnlichen Schiebers. Zur Zeit weicht man bei neuen

Schleusenanlagen u. dgl. dieser Schwierigkeit dadurch aus, daſs man eine Art

cylindrischen Abschlusses in das Mauerwerk der Schleusenkammer einläſst, welcher aus

einer senkrechten Röhre besteht, deren obere Oeffnung über Oberwasserspiegel liegt.

Diese durch Gegengewichte entlastete Röhre kann zwar mit einem gewöhnlichen Getriebe

leicht bewegt werden; bei groſsen Druckhöhen aber wird eine solche Einrichtung sehr

schwerfällig und versperrt viel Platz, so daſs dieselbe, trotz ihrer groſsen

Vortheile gegenüber gewöhnlichen Schiebern und Ventilen und trotz des guten

Verschlusses, bis jetzt eine allgemeine Verbreitung nicht finden konnte. Als Ersatz

für diesen Verschluſs hat nun Paul Decoeur im Génie civil, 1883/4 Bd. 4 S. 353 ein neues

Doppelsitzventil mitgetheilt, welches in Fig. 20

Taf. 36 wiedergegeben ist.

Ein Hohlcylinder C umschlieſst einen beweglichen Teller

F, welcher auf dem durch die vom unteren

Ventilsitze A ausgehenden Rippen N getragenen Ringe K

aufliegt und ist mit einem Deckel D nach oben

geschlossen. Dieser Deckel ist in der Mitte durchbrochen und trägt auf runder

Oeffnung O einen zweiten Ventilsitz, auf welchem das

Ventil S den Verschluſs herstellt; letzteres Ventil ist

mittels eines Keiles an der Leitstange T befestigt. Die

Leitstange, welche man am besten als Röhre construirt, um ihr eine gröſsere

Steifigkeit zu verleihen, endigt über Wasser als Schraube oder Zahnstange, um dort

mit Hilfe eines Handrades oder Getriebes auf und ab bewegt zu werden; sie ist in

einem auf dem Deckel D des Ventilcylinders angebrachten

Bügel E geführt, durchdringt den beweglichen Teller F und sodann den festen Ventilsitz A je in einer Büchse; die untere Ventilsitzbüchse dient

also der Leitstange als zweite Führung.

Der Durchmesser des beweglichen Tellers F, welcher einer

über der Kanalöffnung aufgesetzten Kappe entspricht, ist nahezu ebenso groſs als die

innere Weite des Hohlcylinders C und sind die

Tragrippen N und der Teller F stark genug, um den heftigen Wasserpressungen, wie sich dieselben nach

Oeffnung des Ventiles S gegen den Teller F äuſsern, widerstehen zu können; gegen seitliche

Schwankungen ist der Teller F durch die genaue Führung

an der Leitstange T gesichert; derselbe kann ohne

Reibung im Inneren des Hohlcylinders C gleiten, welch

letzterer durch die Hülse im Bügel E und die Rippen N des unteren Ventilsitzes ebenfalls genügend geführt

ist.

Im geschlossenen Zustande wird das groſse Ventil C

sowohl durch den Wasserdruck, als auch durch sein eigenes Gewicht und das der

Leitstange auf den Sitz gepreſst; ebenso wie das kleine Ventil S, welches gegen den Deckel D angedrückt wird. Während die erstere Pressung aber eine sehr bedeutende

ist, erreicht die letztere bei einem Ventildurchmesser von 0m,20 und 4m

Druckhöhe nur die Gröſse von 125k; es ist also

leicht, mittels eines gewöhnlichen Getriebes die Leitstange und das obere Ventil S zu heben und das Wasser durch die Oeffnung O in den Raum zwischen dem Deckel D des Ventilcylinders und dem Teller F eintreten zu lassen. Da aber zwischen dem Teller F und dem Hohlcylinder C

nur ein kleiner Spielraum vorhanden ist, so wird durch diesen zunächst sehr wenig

Wasser entweichen können; es stellt sich mithin im Hohlräume über dem Teller F eine gegen den Deckel D

nach oben gerichtete Pressung her, welche sich nur wenig von der auf der anderen

Seite des Deckels nach unten wirkenden Pressung unterscheidet. Dagegen bewirkt jetzt

die Ausladung B des Hohlcylinders C einen Auftrieb desselben, entsprechend dem

Wasserdrucke an dieser Stelle, multiplicirt mit der Differenz aus der inneren

Querschnittsfläche des Hohlcylinders C und der von den

Aufsenkanten des unteren Ventilrandes eingeschlossenen Flächen.Sind z.B. die Durchmesser der oben genannten Flächen 1m,2 bezieh. 1m, so ist die Differenz ihrer Inhalte 0qm,3454 und die Gröſse des Auftriebes (bei

Vernachlässigung des Druckverlustes, der beim Ausströmen zwischen Teller und

Hohlcylinder entsteht) 4 × 345,4 = 1382k. Schlägt schlieſslich das kleine Ventil S an dem Bügel E an, so

wird bei weiterer Hebung der Leitstange das groſse Ventil C gelüftet, wobei lediglich die (unter Wasser berechneten) Gewichte der

Ventilstange und des

Ventilkörpers die Belastung bilden. Höher als zum vierten Theile der Lichtweite des

Abfluſskanales braucht das Ventil nicht gehoben zu werden, da in dieser Lage der

ringförmige Querschnitt um das Ventil herum gleich dem Kanalquerschnitte ist, eine

weitere Hebung also keine Vortheile bieten würde. Ein Stoſs findet bei der Hebung

des Ventiles C nicht statt. In dem Augenblicke, in

welchem der Auftrieb auf die Ausladung B das

Hauptventil C öffnet, geht der hydrostatische in den

hydraulischen Druck über und der Unterschied beider erzeugt die Einströmung in den

Abfluſskanal. Das durch den Auftrieb beschleunigte Ventil C kann aber nicht an den Teller F anschlagen,

weil zwischen diesem und dem Ventilcylinder C schon

vorher eine Wasserbewegung hervorgerufen wurde, welche den Anschlag verhindert in

ähnlicher Weise, wie bei einem Katarakte; ebenso wenig kann das Ventil rasch wieder

herabfallen, weil es vorher das zwischen F und D vorhandene Wasser verdrängen müſste, was nur durch

langsame Abwärtsbewegung möglich ist.

Um mit zwei solchen, symmetrisch gegen die Achse einer Schleuse angeordneten

Doppelsitzventilen von 1m Sitzweite einen

Schleuseninhalt von 1000cbm zu entleeren, bedarf

man bei einer Druckhöhe von 4m nicht viel mehr als

2 Minuten Zeit. Da alle Stöſse vermieden sind, kann der Apparat unbedenklich ganz am Guſseisen hergestellt werden. Das

Doppelsitzventil ist leicht zu versenden, bequem aufzustellen und nötigenfalls auch

leicht zu untersuchen, da der Ventilsitz A lose auf die

Einmündung des Abfluſskanales aufgelegt werden kann, an welche er durch den

Wasserdruck genügend angepreſst wird, und die Leitstange T nach Lösung des Keiles, welcher das kleinere Ventil S hält, einfach herauszunehmen ist, wodurch die

Einzeltheile getrennt werden. Die abgedrehten Sitzflächen des Ventiles gewähren

jederzeit einen guten Schluſs ohne Anwendung von Gummi- oder Bleidichtungen, welche

stets rascher Abnutzung ausgesetzt sind. Es erwachsen mithin auch keine

Unterhaltungskosten.

Ein Doppelsitzventil von 1m,2 Lichtweite des hohlen

Ventilcylinders C kostet, an Ort und Stelle aufgesetzt,

etwa 800 M., d.h. nur etwa die Hälfte des Preises eines cylindrischen Verschlusses

gleicher Weite, wie er eingangs beschrieben wurde. Ueberschreitet die Wassertiefe in

der Schleuse das vorhin gedachte Maſs von 4m, so

ist der Preisunterschied des Doppelsitzventiles gegenüber dem cylindrischen

Verschlüsse noch bedeutender.

Die Verwendung des Apparates beschränkt sich nicht auf Kanalschleusen, sondern dürfte

auch bei Sammelbehältern, insbesondere bei Thalsperren, befriedigende Resultate

ergeben; das Doppelsitzventil kann nämlich als selbstwirkender Regulator für die

Erhaltung eines bestimmten Wasserstandes benutzt werden, wenn an dem oberen Ende der

Leitstange T ein Schwimmer angebracht wird. Das

Hauptventil C bildet in diesem Falle den Grundablaſs und

öffnet sich, sobald der Schwimmer das kleine Ventil S

aufzieht, was geschieht, wenn der Wasserstand über das festgesetzte Maſs ansteigt;

das untere Ventil C wird aber alsbald geschlossen, wenn

der Schwimmer seinen Normalstand wieder erreicht hat, wobei Gewicht und Wasserdruck

stets zusammen wirken. Grundablaſs und Ueberlauf sind also in dem Doppelsitzventile

vereinigt, was bei seiner einfachen Construction und Billigkeit für dessen

Verwendung bei Sammelbehältern empfehlend sprechen dürfte.

Die Einzelheiten der Construction können, dem einzelnen Falle entsprechend, verändert

bezieh. nach der einen oder anderen Richtung hin verbessert werden; die Idee ist

geistreich und verdient alle Anerkennung, welche ihr auch in weiteren Kreisen nicht

versagt werden wird.

L.

Tafeln