| Titel: | Maschinen zur Herstellung von Keilnuthen. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 16 |

| Download: | XML |

Maschinen zur Herstellung von

Keilnuthen.

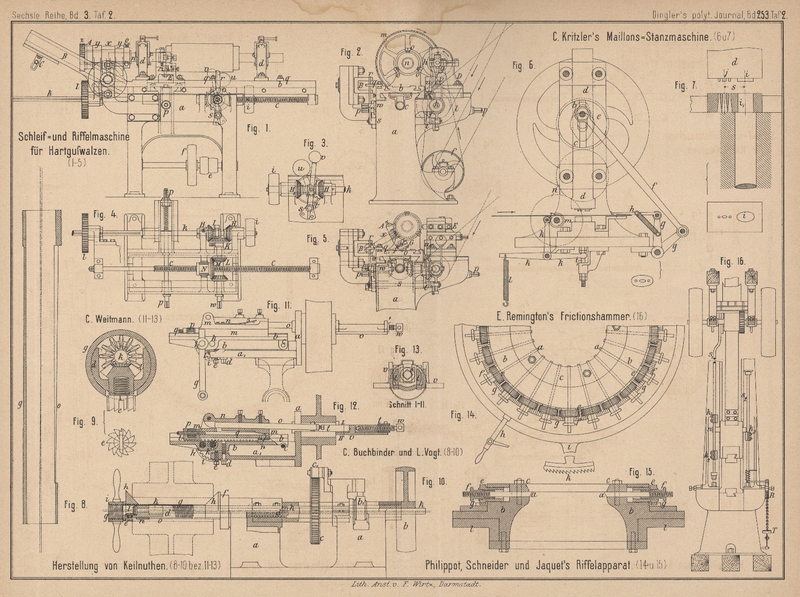

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Maschinen zur Herstellung von Keilnuthen.

Bei der in Fig. 11 bis

13 Taf. 2 dargestellten tragbaren Keilnuthen-Stoſsmaschine von C. Weitmann in Stuttgart (*

D. R. P. Nr. 26898 vom 9. Oktober 1883) arbeitet das Werkzeug in der bei

Stoſsmaschinen üblichen Weise; dieselbe hat jedoch letzteren gegenüber den

wesentlichen Vorzug, daſs sie, bei geringen Beschaffungskosten, sowohl für sehr

kleine, als auch für sehr groſse Werkstücke, welch letztere auf einer gewöhnlichen

Stoſsmaschine nicht mehr aufgespannt werden können, verwendbar ist.

Bei kleineren Arbeitstücken wird diese Maschine, wie die punktirten Linien in Fig.

11 andeuten, in den Schraubstock eingespannt, während man sie an groſse

Stücke direkt befestigt. Die gröſseren zu bearbeitenden Gegenstände werden auf der

Auſsenseite der Aufspannplatte a durch ihre Bohrungen

hindurch mittels der in geeignete Ausschnitte von a

eingehängten Gabel t (Fig. 12 und

13), des Bügels v und der Schraube w mit der Maschine verbunden. Die Aufspannplatte a ist auſserdem auch noch mit Schraubenlöchern

versehen, um Gegenstände mit kleineren Bohrungen auf ihrer Auſsen- oder Innenseite

festschrauben zu können.

Am Hauptkörper a1 ist

das Prismenbett b um den Bolzen c drehbar gelagert und kann durch die Schrauben d und e dem jeweilig verlangten Keilanzuge

entsprechend verstellt werden; ein kleiner Zeiger f

(Fig. 11) gibt auf zugehöriger Skala diesen Anzug an. Die von der

Handkurbel g eingeleitete hin- und hergehende Bewegung

wird durch das Vorgelege h, i, k auf die Zahnstange l, den Schlitten m, die

Werkzeugklappe n und auf den Stahl- oder Werkzeughalter

o übertragen.

Das Nachschalten des Werkzeuges geschieht von Hand mittels der Handmutter p, welche, zwischen zwei Lappen der Zahnstange l gestützt, die entsprechende Verschiebung des Keiles

q und mithin ein Heben oder Senken der auf

demselben ruhenden Klappe n bewirkt. Damit das Werkzeug

beim Rückgange frei läuft, ist die Zahnstange l, welche

den Schlitten m bewegt, nicht fest mit diesem

verbunden, sondern soviel der Stift r (Fig. 12)

zuläſst, gegen m verschiebbar, so daſs bei jedem

Bewegungswechsel auch der Keil q um gleichviel gegen

m und n verschoben

wird, was zur Folge hat, daſs die Werkzeugklappe n beim

Rückgange immer tiefer steht als beim Arbeitsgange, welche Stellung durch die

beiderseits der Klappe n auf dem Schlitten m befestigten Federn s

gesichert wird, besonders dann, wenn die Maschine in lothrechter Richtung

arbeitet.

Bei der von Oscar Buchbinder und Louis Vogt in Wien (* D. R. P. Nr. 26411 vom 24. Juli 1883) angegebenen Maschine (Fig.

8 bis 10 Taf. 2)

erfolgt die Herstellung von Keilnuthen durch einen Fräser

e, welcher während der Arbeit in der Richtung der herzustellenden Nuth

unter dem entsprechenden Keilanzuge fortbewegt wird. Die Drehbewegung erhält der

Fräser von der Riemenscheibe b aus durch die Welle k und das Kegelrädergetriebe l (Fig. 9 und

10). Auf der verlängerten und im Spindelstocke a gelagerten Nabe der Riemenscheibe b sitzt

das Excenter b1,

welches die das Sperrrad c treibende Klinke c1 bewegt. Die

verlängerte, in Lagern von a drehbare Nabe des Rades

c besitzt ein Muttergewinde, welches zu dem

äuſseren Gewinde der Gleitbüchse d paſst und zur

Verschiebung der letzteren mit sammt dem Fräser in der Keilnuthrichtung dient. Die

Büchse d gleitet während der Arbeit des Fräsers in der

Führungshülse g (Fig. 8 bis

10), welche bei f an a festgeschraubt ist, einen Schlitz o für die

Feder n der Büchse d

besitzt und unter dem gewünschten Keilanzuge für die Nuthen zu ihrer äuſseren

cylindrischen Begrenzungsfläche geneigt ausgebohrt ist (vgl. Fig. 8). Auf

diese feste Büchse g werden die Arbeitstücke

aufgesteckt und mittels einseitig kegelförmiger Spannbacken h (Fig. 10)

durch Anziehen der Handgriffmutter i festgespannt. Die

einseitigen Backen h bewirken, daſs sich die

Führungsbüchse g stets mit ihrer unteren, mit dem

Führungsschlitze o versehenen Seite parallel zur

Achsenlinie der zu nuthenden Bohrung fest gegen deren innere Wandung anlegt.

Der nach Belieben auswechselbare Fräser e ist in das

eine Kegelrad l eingeschraubt und kann sowohl beliebige

Form, als auch Gröſse haben, wenn man im Auge behält, daſs statt der Kegelräder auch

ein Schneckengetriebe gewählt werden kann.

Die Maschine kann auch zum Fräsen von gewundenen Nuthen oder

Rinnen verwendet werden, indem man auf den Spindelstock a ein geeignetes Rädergetriebe anbringt, welches das zu

fräsende Stück in einem zum Steigungswinkel der gewünschten gewundenen Nuth

passenden Verhältnisse in Umdrehung versetzt. Soll die Maschine endlich zum Nuthen

von Wellen, Achsen o. dgl. verwendet werden, so bringt man einfach eine geeignete

Unterlage zum Aufspannen der Arbeitstücke an und versteift dabei die Büchse g nach Bedarf. Die Mutter i und die Spannbacken h werden in diesem

Falle entfernt.

Tafeln