| Titel: | Neuerungen an rotirenden Maschinen. |

| Autor: | St. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 93 |

| Download: | XML |

Neuerungen an rotirenden Maschinen.

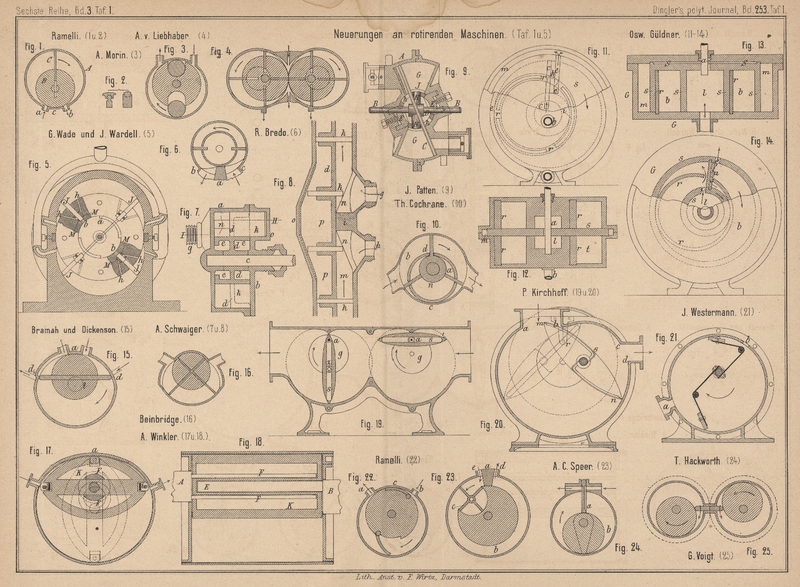

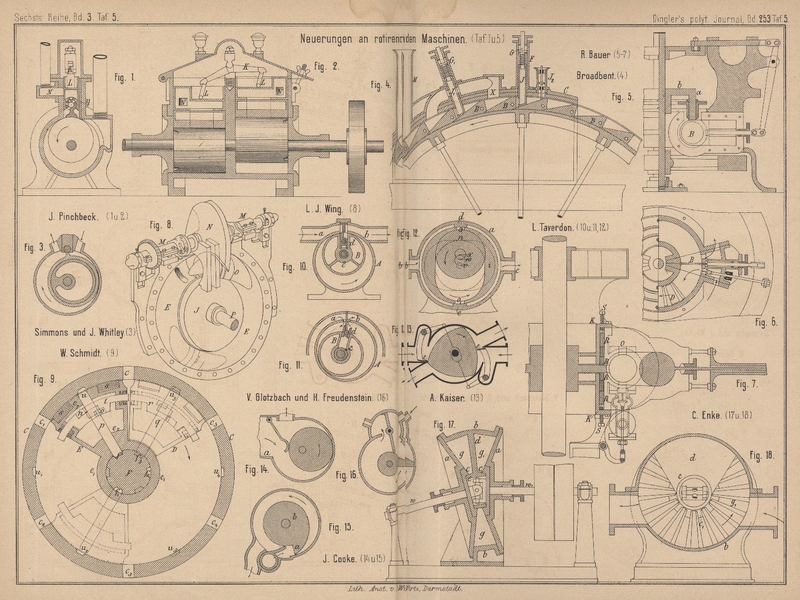

Mit Abbildungen auf Tafel 1 und 5.

(Schluſs des Berichtes S. 49 d. Bd.)

Neuerungen an rotirenden Maschinen.

Ganz eigenartig erscheint die Maschine von Broadbent in

Tong, England (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 25397 vom 15. Juni 1883). Hier besitzt der

Kolbenkörper, wie aus Fig. 4 Taf.

5 zu entnehmen, die Form eines Speichenrades, auf dessen Kranz eine groſse Anzahl

schräger Zähne B (Kolben) angeordnet sind; an den

Seiten werden diese Zähne von lothrechten Wänden begrenzt. Mit einem Theile seines

Kranzes läuft dieses Rad in einem Gehäuse C, so daſs

die einzelnen Zähne in demselben dampfdichte Kammern abschlieſsen. An dem Gehäuse

sind Schieberkasten F angeordnet, in welchen hohle

Schieber J sich verschieben; dieselben werden durch

Dampf, welcher durch die Rohre G in die hohlen Schieber

tritt, und durch Schraubenfedern gegen die schrägen Flächen der Zähne B angedrückt. An einer Seite besitzen die Schieber J Oeffnungen, durch welche der Dampf tritt und gegen

die Zähne wirkt bezieh. das Rad dreht. Das Ventil J2 entlastet den hinter den Schiebern F befindlichen Raum. Denkt man sich das

Dampfeinlaſsrohr G1

hinweg und den Kanal X angebracht, so wird der Dampf,

nachdem derselbe schon gegen einen Zahn gewirkt und denselben um ein mehr oder

minder groſses Stück einer Zahntheilung fortgeschoben hat, von dem Augenblicke ab,

wo letzterer unter dem Kanäle X hindurch geht, durch

diesen und den Schieber J1 strömen und hinter demselben vermöge seiner Expansion noch an weitere

Zähne Arbeit abgeben. M ist der Auspuff.

Eine Abänderung des Systemes Hackworth's (Fig.

24 Taf. 1), nach welcher der Kolben fest steht, das Gehäuse sich dagegen

mit den Schiebern dreht, ist von Woodhouse

vorgeschlagen worden (vgl. 1838 67 * 93).

Es sei ferner darauf aufmerksam gemacht, daſs auch hier, wie früher schon durch Fig.

3 Taf. 1 erläutert wurde, die Schieber durch rollende Cylinder ersetzt

worden sind. Dieser Vorschlag rührt von Bernard her

(vgl. 1863 170 * 33) und zwar wollte derselbe seine

Maschine besonders als Pumpe verwenden.

Eine eigenthümliche Abart der Bernard'schen Construction

bilden die Dampfmaschinen von de Combio (1828 28 * 334), Pearson (1837 63 * 1) und Pecqueur (1841

79 * 321). Dieselben besitzen nämlich einen ringförmigen Arbeitsraum, wie die bis jetzt

besprochenen Maschinen, aber nicht von rechteckigem, sondern von kreisförmigem Querschnitte. Neuerdings hat R. Bauer in Groſsröhrsdorf, Sachsen, 2 Patente auf

derartige Dampfmaschinen erhalten. Bei dem ersten (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 23885 vom

16. December 1882) sitzt der Kolben D (Fig. 5 und

6 Taf. 5) an der ringförmigen Flansche a

einer auf die Maschinenwelle festgekeilten Scheibe b;

natürlich muſs diese Flansche auf ihrem ganzen inneren und äuſseren Umfange durch je eine

groſse Stopfbüchse in dem ringförmigem Gehäuse geführt werden, da sonst ein

dampfdichter Abschluſs des Gehäuses nach auſsen nicht stattfinden würde. (Die

Bewegung der Schieber B erfolgt durch Nuthexcenter

zwangläufig.) Nach dem zweiten Patente (*Kl. 59 Nr. 25844 vom 29. März 1883) sitzt

der Kolben (Fig. 7 Taf.

5) auf einer auf die Welle gekeilten Scheibe, welche am Rande in einem Schlitze des

Arbeitsgehäuses O geführt wird. Die Abdichtung des

letzteren gegen die Scheibe erfolgt durch die Stopfbüchse K. Zwischen letzterer und dem Gehäusekörper wird das Packungsmaterial

mittels der Druckschrauben S und der Ringe R festgedrückt. Das Gehäuse ist durch eine

Schnittebene, welche durch die Längsachse der Welle geht, in zwei Hälften getheilt.

Die Schieber werden durch eine an dem Kolben angebrachte schräge Fläche zurück-, und

durch Schraubenfedern wieder vor bezieh. in das Gehäuse gedrückt. (Die Maschine

besitzt eine stellbare Expansionsventilsteuerung.)

Eine echt amerikanische Erfindung ist die rotirende Maschine von L J. Wing in Lexington (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 21720 vom

14. Juni 1882), welche wohl weit über 1000 einzelne verschiedene Theile besitzt. Das

Prinzip derselben ist in Fig. 8 Taf.

5 angedeutet. An der auf die Welle P aufgekeilten

Scheibe J sitzt ein mit Sprengringen versehener Kolben

O, welcher nach beiden Seiten zugespitzt ist. In

dem Schlitze des Gehäuses, in welchem sonst ein Schieber hin- und hergleitet, rotirt

hier eine auf die Welle M aufgekeilte Scheibe N, welche an einer Stelle mit einem Ausschnitte

versehen ist. Die Welle M liegt senkrecht zur

Hauptwelle P und erhält ihren Antrieb von letzterer.

Befindet sich der Ausschnitt der Scheibe N im

ringförmigen Arbeitsraume E, so kann der Kolben O hindurch. Bei weiterer Drehung des Kolbens O dreht sich dagegen auch die Scheibe N, so daſs, wenn sich die volle Fläche derselben im

Arbeitsraume E befindet, der Dampf einen Rückhalt bei

der Weiterschiebung des Kolbens O findet.

Wenn es auch viel Bestechendes hat, dem Kolben einen Kreisquerschnitt zu geben, da er

sich viel leichter, z.B. durch Sprengringe, gegen das entsprechend gestaltete

Gehäuse abdichten läſst, so fällt die Ausdrehung des letzteren um so mehr ins

Gewicht. Dieselbe scheint bei den Bauer'schen Maschinen

fast unmöglich. Bei der Wing'schen Maschine, deren

Arbeitsgehäuse durch eine senkrecht zur Welle stehende Schnittebene in zwei Hälften

getheilt ist, scheint dies eher möglich.

Der Hackworth'sche Schieber a (Fig. 24

Taf. 1) kann auch durch eine im Gehäuse drehbar gelagerte Klappe ersetzt werden, wie

z.B. bei Ramelli (Fig. 22

Taf. 1). Die Flüssigkeit drückt dann, wenn die Maschine als Motor benutzt wird, die

Klappe gegen den Kolben und dreht diesen um die centrisch im Gehäuse gelagerte

Welle. Diese Einrichtung ist z.B. bei der Cooke'schen

Wassersäulenmaschine (vgl. 1870 197 * 4) und bei der Dundonald'schen Dampfmaschine (vgl. 1843 90

* 348) angewendet. Von

J. Cooke in Langley, England, ist diese Anordnung

auch als Gebläse (vgl. Gruben Ventilator 1870 197 * 6)

bezieh. als Pumpe angewendet worden und erfreut sich sogar als Gebläse in England

einer gewissen Verbreitung. Nach dem Patente * Kl. 59 Nr. 6431 vom 29. August 1878

schleift die Klappe mit ihrer vorderen Kante auf der ausgedrehten Fläche a (Fig. 14

Taf. 5), wenn der Kolben zwischen dem Saug- und Druckstutzen steht. Es wird

hierdurch eine Verbindung beider in dieser Kolbenstellung vermieden. Die Klappe wird

mittels entsprechender Vorkehrungen mit dem Kolben zwangläufig verbunden, so daſs

sie in jeder Lage fest gegen den Kolben anliegt. Um aber trotzdem mit diesem Gebläse

eine ununterbrochene Saugwirkung unterhalten zu können, ist mit der Maschine ein

Regulator, bestehend aus einer durch die Maschinenwelle bewegten und in Wasser

tauchenden Glocke verbunden.

Um die Leistung der Cooke'schen Maschine während einer Umdrehung zu einer nahezu gleichmäſsigen zu

machen, gibt man dem Kolben die in Fig. 15

Taf. 5 skizzirte Gestalt. Der eigentliche Kolben a

sitzt dann auf einer centrisch gelagerten Walze b. Bei

der Maschine von Rump und H. Hammer in Bochum (* D. R.

P. Kl. 14 Nr. 387 vom 31. Juli 1877), welche besonders als Dampf-, Luft- und

Wassermotor dienen soll, hat die Walze b die Form einer

dünnen Platte, am deren Umfang der Kolben von erheblich gröſserer Breite angeordnet

ist. Die Zuführung der Flüssigkeit erfolgt durch die Hohlachse der Klappe,

desgleichen der Abschluſs derselben. Die Klappe wird durch den Flüssigkeitsdruck

gegen die Walze gepreſst und durch die ansteigende Fläche des Kolbens gehoben. Nach

Vorbeigang desselben schnellt die Klappe durch eine Spiralfeder oder durch die in

einem kleinen, rechts neben ihr im Gehäuse liegenden Windkessel gesammelte Druckluft

in die dargestellte Lage zurück.

Hierher gehört auch die in D. p. J. 1881 241 * 334 und 1883 248 * 109

beschriebene Maschine von Richard Hodson in London.

Dieselbe soll während der Elektricitäts-Ausstellung in London Dynamomaschinen mit

gutem Erfolge getrieben haben. Auſserdem ist hier noch zu erwähnen die Maschine der

Elastic Wheel and Manufacturing Company in

Waynesborough, Virg., Nordamerika (* D. R. P. Kl. 54 Nr. 20372 vom 14. März 1882),

welche eine scheibenförmige Walze mit einem Kolben von rechteckiger Oberfläche

besitzt. Im Gehäuse sind diametral gegenüber 2 Klappen angeordnet, welche die

Ausströmung des verbrauchten Dampfes reguliren. Die Einströmung des Dampfes erfolgt

je nach der Drehungsrichtung des Kolbens durch radiale, auf der rechten oder linken

Seite des Kolbens liegende, in der Walze angebrachte Bohrungen. Die Umwechselung

dieser Bohrungen geschieht durch einen besonderen von Hand gedrehten Schieber. Dem

entsprechend sind die Klappen zweiflügelig, so daſs sie bald mit dem einen, bald mit

dem anderen Flügel auf Walze und Kolben gleiten. Auf den Klappenwellen sitzen Hebel,

welche in

Curvennuthen eingreifen und so die Klappen mit der Walze zwangläufig verbinden.

(Vgl. auch die Maschinen von J. White 1827 23 * 201 und 1837 64 * 161

bezieh. Sutcliffe 1840 78 *

416).

Sehr primitiv ist die rotirende Dampfmaschine von N.

Reif in Döbeln, Sachsen (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 25500 vom 20. Mai 1883),

welche der Street'schen Maschine (vgl. 1831 40 * 38) gleicht. Eigenthümlich ist der auf der Welle

sitzende Regulator, welcher die Oeffnung des durch ein Gewicht geschlossen

gehaltenen Dampfzulaſsventiles bewirkt. Das gleiche Prinzip ist übrigens auch schon

bei dem rotirenden Gasmotor von P. Suckow und Comp. in

Breslau benutzt worden (vgl. 1884 251 * 6).

Um den Druck, mit welchem die Klappe auf der Walze schleift, und dadurch die

beiderseitige Abnutzung zu verringern, schlagen V.

Glotzbach in Cassel und H. Freudenstein in

Bergshausen (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 11922 vom 31. März 1880) vor, die Klappe, wie in

Fig. 16 Taf. 5 dargestellt, zweischenkelig einzurichten. Der Druck wirkt

in diesem Falle nur auf den Unterschied beider Flächen und kann also beliebig klein

gemacht werden. In der Todtpunktstellung, d.h. wenn der Kolben normal zur Klappe

steht, schlieſst letztere sowohl die Einströmung, als auch den Auslaſs ab. –

Dieselbe Idee ist übrigens schon früher von Th. Binns

benutzt worden (vgl. 1837 66 * 252).

Die Maschine von C. Fr. Höhne in Berlin (* D. R. P. Kl.

59 Nr. 14991 vom 20. Januar 1881) besitzt 2 Kolben mit 2 Klappen, von denen jedoch

immer eine aufgezogen ist. Die Klappen vertauschen ihre Stellung, wenn die Maschine

umgekehrt wird. Der Dampfzulaſs ist ein veränderlicher.

Es sind auch vielfach Walzen von gleichschenkeligem dreieckigem Querschnitte

angewendet worden, so daſs die drei Ecken an der Innenwand des Gehäuses schleifen

und als Kolben dienen (vgl. z.B. die Maschinen von v.

Crouy 1844 92 * 1 und 1848 107 * 12).

D. C. E. Steinbrenner in Aarhuus, Dänemark (* D. R. P.

Kl. 59 Nr. 22220 vom 12. September 1882), legt in die 3 Kanten der Walze metallische

Dichtungsleisten und unter diese Streifen von Pappel- oder Lindenholz; diese sollen

die sonst üblichen Federn ersetzen. Dieselbe Dichtung ist zwischen den Klappennaben

und dem Gehäuse vorgesehen. Auch hier sind die Klappen zweiflügelig und behufs

Umkehrung der Drehungsrichtung umstellbar. Der Dampfeinlaſs wird durch die Klappen,

der Dampfauslaſs durch besondere Hähne bewirkt. Mit der Maschine ist die Steinbrenner'sche Schmiervorrichtung (vgl. 1883 249 * 481) verbunden.

Eine Walze von ungefähr dreieckigem Querschnitte besitzt auch die Maschine von A. Spagl und I. Böckeler,

in Firma A. Spagl in München (* D. R. P. Kl. 59 Nr.

16042 vom 12. April 1881). Bemerkenswerth ist die Dichtung zwischen den 3

Walzenkanten und dem Gehäuse. Die Walze ist eine Scheibe und auf dieser sitzen die

breiteren 3 Kolben; in denselben ist je ein radialer Einschnitt angebracht, in

welchen von einem dazwischen gelegten Sprengringe nach 4 Seiten aus einander

gedrückte Dichtungsstücke

eingelegt sind. Damit aber der Dampf nicht durch die Fugen der Dichtungsstücke

entweicht, sind dieselben in 2 Reihen hinter einander mit versetzten Fugen

angeordnet. Zwischen den 3 Kanten besitzt die Walze noch Erhöhungen, welche jedoch

nicht ganz bis zur Gehäuseinnenwand reichen und deren Zweck nicht ersichtlich ist.

Die Dampfzuströmung wird durch eine Klappe

geregelt.

Während bei den bis jetzt besprochenen Maschinen dieser Art bei Anwendung von 2

Klappen die Zufluſs- und Abfluſsrohre für die Flüssigkeit auſserhalb des Gehäuses

liegen bezieh. besondere Rohranschlüsse dafür vorhanden sind, legt Alex. Kaiser in München (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 13478

vom 19. Oktober 1880) die betreffenden Kanäle in das Gehäuse selbst. Fig. 13

Taf. 5 stellt die Maschine schematisch dar. Die Klappen sind durch auſserhalb des

Gehäuses liegende Hebel und eine Zugstange mit eingeschalteter Bufferfeder mit

einander verbunden; dieselben trennen auf beiden Seiten Einlaſs und Auslaſs von

einander; nur liegen letztere nicht, wie in der Skizze angegeben ist, unter, sondern

neben einander. In Folge dessen besitzt die Maschine nur einen Einlaſs- und einen

Auslaſsstutzen und nimmt deshalb sehr wenig Raum ein. Die Maschine soll als Motor,

Pumpe, Gebläse und Flüssigkeitsmesser Verwendung finden.

Eine eigenthümliche Abänderung dieses Systemes sind die sogen. Quetschpumpen (vgl. die Pumpe von A. Silbermann 1856 141 * 18

und von Denison, Mecnamara und Bradley 1857 144 * 325). Denkt man sich nämlich bei e (Fig. 13

Taf. 5) statt der Klappe eine dicht gegen die Gehäuseseitenwände anschlieſsende

elastische Membran um Walze und Kolben gelegt und wieder bei e befestigt, so findet bei der Drehung der Walze die gleiche Wirkung

statt; d.h. der Kolben drückt die Membran gegen den Gehäuseumfang und vergröſsert

fortschreitend den zwischen e und ihm selbst

befindlichen Raum, während der Raum auf der anderen Seite des Kolbens sich

verkleinert. Dem entsprechend findet auf der einen Seite eine Druck-, auf der

anderen eine Saugwirkung statt. Da nun ein dichter Anschluſs der Membran an die

Gehäuseseitenwände fast unmöglich erscheint, ersetzt man sie durch einen Schlauch.

Hugo Schüſsler in Cöpenick bei Berlin (* D. R. P.

Kl. 59 Nr. 6243 vom 18. Juni 1878) hat derartige Pumpen als Feuerspritzen

ausgebildet. Statt des Schlauches wählt er einen Gummikörper von ⊓-förmigem

Querschnitte. Die beiden parallelen Kanten desselben sind in Nuthen der Gehäusewand

befestigt, während zur Erhöhung der Stabilität in die Decke Eisenstäbe eingelegt

sind. Der Gummikörper wird beim Drehen der Maschinenwelle von den auf letzterer

befestigten Armen gegen die Gehäusewand zusammengequetscht.

Wesentlich verschieden von den bis jetzt besprochenen Maschinen ist die von Ludwig Taverdon in Paris (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 9808

vom 8. September 1878), welche sowohl als Pumpe, als auch als Motor benutzt werden kann. Durch die

Deckel des cylindrischen Gehäuses A (Fig. 10

Taf. 5) tritt centrisch eine gekröpfte Welle, so daſs die lichte Weite der Kröpfung

genau gleich der Gehäusebreite ist. Auf dieser Kröpfung sitzt centrisch ein als

Kolben dienender Cylinder B, welcher bei der Drehung

der Welle auf der Gehäuseinnenwand rollt. Die Summe der Radien des Cylinders und der

Kröpfung ist also gleich dem Radius des Gehäuses. In dem Cylinder B ist ein radialer Einschnitt, in welchen ein auf einer

fest aber drehbar gelagerten Welle d befestigtes

Gleitstück eingeschliffen ist. Da dasselbe als feste Wand zu dienen hat, so muſs

seine obere Endfläche dampfdicht gegen eine entsprechend gestaltete Ausdrehung des

Gehäusemantels abschlieſsen. In der Skizze bedeutet c

die Mittellinie der Hauptwelle. Da dieselbe lothrecht unter der Welle d liegt, so steht die Maschine auf dem todten Punkte.

Wird dieselbe durch ein Schwungrad oder eine zweite derartige Maschine über diesen

Punkt hinweg gedreht, so wirkt die bei a eintretende

Betriebsflüssigkeit auf den Cylinder und dreht ihn um c

herum. Das Gleitstück dreht sich dabei um d nach rechts

und, da die rechte obere Seite desselben etwas ausgespart ist, so kann die vor dem

Cylinder im Räume A befindliche Flüssigkeit durch b entweichen.

In Fig. 11 Taf. 5 sitzt das Gleitstück an einer radialen Scheidewand des

Gehäuses. Die bei a eintretende Betriebsflüssigkeit

dreht den Cylinder B in derselben Weise, wie vorhin

erklärt, um c herum, während die verbrauchte

Flüssigkeit bei b entweicht.

In der Patentschrift ist die Kuppelung zweier derartigen Maschinen mit um 180° gegen

einander versetzten Kolben erläutert. Bemerkenswerth ist auſserdem ein von einer

Spiralfeder beeinfluſster Geschwindigkeitsregulator, welcher bei der Verwendung der

Maschine als Motor den Zufluſs der Betriebsflüssigkeit nach der

Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine regelt. Eine ähnliche Maschine hat Tulpin in D. p. J. 1881

240 * 254 angegeben.

Eine andere von Taverdon construirte Maschine (* D. R.

P. Kl. 59 Nr. 10382 vom 6. April 1879) ist in Fig. 12

Taf. 5 dargestellt. a ist ein cylindrisches Gehäuse mit

einem Einlasse b und einem Auslasse c. Zwischen den Leisten d

und e dieses Gehäuses ist centrisch die Walze i auf dem im Gehäusedeckel geführten Zapfen v gelagert. Diese Walze besitzt einen länglichen

Ausschnitt mit 2 Oeffnungen o und o1 an beiden Enden, in

welchem sich der Kolben n bewegt; letzterer sitzt auf

einer Kröpfung x der Welle w. Angenommen, die Walze i werde über den

gezeichneten Todtpunkt nach links bewegt, so tritt die durch b und o in den Ausschnitt der Walze i gelangende Betriebsflüssigkeit über den Kolben n und drückt diesen, indem der Kolben um die Welle w gedreht wird, nach unten; die unterhalb des Kolbens

befindliche Flüssigkeit entweicht dabei durch die Oeffnung o1 in den Auslaſs c. Die punktirte Stellung zeigt die Maschine, wenn i sich um 90° gedreht hat. Wie ersichtlich, ist dann die Welle w um 180° gedreht, so daſs dieselbe doppelt soviel

Umdrehungen macht als die Walze i. Statt des

cylindrischen Kolbens können auch prismatische Kolben angewendet werden, in welchem

Falle die Leisten d und e

bezieh. die Oeffnungen o und o1 die gleiche Breite wie die Kolben

erhalten. In der Patentschrift ist die Maschine als Zwillingsmaschine mit zwei gegen

einander um 180° versetzten Kolben gezeichnet.

Eine ähnliche rotirende Pumpe von Peck ist im Engineer, 1883 Bd. 56 * S. 337 beschrieben; sie

unterscheidet sich von der zuletzt erwähnten Maschine nur dadurch, daſs statt der

Kurbel (Kröpfung) in dem prismatischen Kolben eine Kurbelschleife und am

Gehäusedeckel ein feststehender Zapfen mit Gleitstück angeordnet ist.

Einzig in ihrer Art stehen die Maschinen, bei welchen innerhalb eines cylindrischen

Gehäuses auf einer centrischen Welle von einander unabhängige radiale Kolben

angeordnet sind, welche mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten gedreht werden, so

daſs zwischen zwei sich nähernden Kolben eine Druck-, zwischen zwei sich von

einander entfernenden Kolben eine Saugwirkung entsteht. Selbstverständlich müssen

die Seitenflächen und die äuſseren Enden der Kolben dicht gegen das Gehäuse

abschlieſsen. Die mit verschiedener Winkelgeschwindigkeit vor sich gehende Drehung

der Kolben kann nun entweder durch eine excentrische Lagerung der die Kolben

bewegenden Theile oder durch unrunde Räder geschehen. Das erstere Mittel ist z.B.

bei der Dampfmaschine von Mead (1833 49 * 401) und der Pumpe von Georg

Smith (1871 199 * 438) angewendet worden.

Neuerdings hat es bei den Stewart'schen Gebläsen (vgl.

1883 250 * 145) nochmals Verwendung gefunden. Die

unrunden Räder finden sich bei den Dampfmaschinen von Thomas

Smith (1834 51 * 337) und Thomson (1867 186 *

185).

Eine Abart dieses Systemes ist dasjenige, bei welchem sich ein Kolben abwechselnd um

den anderen herum dreht, während letzterer feststeht. Hat ersterer dann den

letzteren erreicht, so vertauschen die Kolben ihre Rollen. Dieses eigenthümliche

Prinzip ist schon bei der Dampfmaschine von Robert

Stein (1837 64 * 244) und von W. Holdinghausen (1867 184 *

109) angewendet worden; ferner findet es sich wieder bei den Maschinen von L. Fehr in Riegel (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 765 vom 1.

September 1877) und Sam. Bächtold in Höchst a. M. (* D.

R. P. Kl. 14 Nr. 2387 vom 18. December 1877). Das Schlieſsen und Lösen der Kuppelung

von Kolben und Welle bezieh. Gehäuse besorgen Federriegel.

Eine wohl durchdachte Maschine, bei welcher die Bewegung der Riegel eine zwangläufige

ist, hat Wilhelm Schmidt in Dresden (* D. R. P. Kl. 14

Nr. 10360 vom 13. Februar 1880) angegeben, welche als Dampfmaschine ausgebildet ist.

In Fig. 9 Taf. 5 ist F die in den

Cylinderdeckeln in Stopfbüchsen gelagerte Welle, welche in ihrem mittleren Theile mit den

Längsnuthen f bis f2 für den Schieber p

des Kolbens E versehen und an beiden Enden mit

ähnlichen Nuthen f3 für

die beiden Schieber q des Kolbens D ausgestattet ist. Der Cylinder C ist mit 6 Dampfeinlaſsöffnungen c bis c5 versehen. Der Dampf tritt bei der gezeichneten

Stellung durch c ein. Nachdem der Kolben D in der Richtung des Pfeiles 4/6 Umdrehung

gemacht hat und an der anderen Seite des Kolbens E

anliegt, tritt der Dampf in c1 ein, worauf dann der Kolben E in derselben

Richtung 4/6

Umdrehung macht. Sodann tritt der Dampf bei c2, später bei c3 ein u.s.w.

Die Kolben D und E

umgreifen die Welle mit Hülsen. Die Hülse e1 des Kolbens E ist im

Querschnitte gezeichnet; die eine Hülse des Kolbens D

liegt hinter e1, die

andere vor e1. Der

Kolben E besteht aus dem geschlossenen Kolbenkörper e2, welcher mit der

Hülse e1 ein Stück

bildet und gegen die Cylinderwandung und beide Deckel durch Schienen s mittels Federdruck abgedichtet ist. Durch den hohlen

Kolbenkörper e2 geht

eine kreisförmig gebogene Stange t, welche sich um eine

gewisse Strecke concentrisch zum Cylindermittel im Kolbenkörper verschieben kann.

Dieselbe ist in entsprechender Weise mit den Knaggen n

und o versehen und abgedichtet, so daſs bei der

Verschiebung Dampf in den Kolbenkörper nicht eintreten kann. Der radial bewegliche

Schieber p ist an seinen Enden abgeschrägt; seine

Sicherung in der einen oder der anderen Stellung, also im Eingriffe mit der Welle

oder mit der Cylinderwandung, wird durch die Stellung der Stange t bedingt, deren Knaggen n

und o unter oder über einen am Schieber p angebrachten Vorsprung greifen. In der gezeichneten

Lage des Schiebers p, in welcher der Kolben E gerade seinen Hub vollendet hat, ist die Stange t so weit durch Anstoſsen an die ihr entsprechende

Stange r des Kolbens D

zurückgedrängt, daſs ihre obere Knagge dem Schieber p

gestattet, nach oben zu rücken; diese aufwärtsgehende Bewegung des Schiebers p wird dadurch veranlaſst, daſs die Welle F mit der Nuth f gegen die

schräge Fläche des Schiebers p drückt und letzteren in

die Nuth u schiebt, wodurch der Kolben E festgehalten wird. Gleichzeitig mit dem

Zurückschieben der Stange t erfolgt ein

Vorwärtsschieben der Stange r im zweiten Kolben D, wodurch bewirkt wird, daſs dessen Schieber q frei wird und sich nach unten bewegen kann, was auf

die Weise geschieht, daſs der Kolben D durch den bei

c eintretenden Dampf in Richtung des Pfeiles

gedreht wird und dabei seinen Schieber q, sobald

derselbe durch die Knagge an der Stange r nicht mehr

gehalten wird, aus der Nuth u5 heraus- und in die Nuth f3 hineindrängt. Das beschriebene Spiel wiederholt

sich, sobald ein Kolben zur Ruhe gelangt und der andere seinen Lauf beginnt.

In dem Zusatzpatente * Nr. 12895 vom 20. August 1880 sind statt zwei 4 Kolben

angeordnet, von denen immer zwei einander gegenüber stehende sich drehen, während

die beiden anderen die Hälfte des Gehäuses durchlaufen.

Dann vertauschen die Kolben ihre Rollen. Die Befestigung der Kolben auf der Welle und die Bewegung der

Riegel ist hier eine andere.

Die rotirenden Maschinen mit Kolben verschiedener Winkelgeschwindigkeit haben mit den

übrigen schon genannten rotirenden Maschinen die direkte Uebertragung der Kraft vom

Kolben auf eine rotirende Welle, oder umgekehrt, gemeinsam- sie haben jedoch wie die

Maschinen mit hin- und hergehenden Kolben den Mangel, daſs während jeder Umdrehung

die lebendige Kraft des oder der Kolben wechselt, daher auch bei dieser Maschine, um

die dadurch herbeigeführten Geschwindigkeitsänderungen auszugleichen, ein mehr oder

minder schweres Schwungrad erforderlich ist. Da hierzu noch die Schwierigkeit der

Dichtung der arbeitenden Theile kommt, so stehen sie den früheren Systemen nach.

Zum Schlüsse mag dann hier noch die Tower'sche Maschine

(vgl. 1881 241 * 164) erwähnt werden, welche neuerdings

in England zum Betriebe von elektro-dynamischen Maschinen benutzt wird und in den

englischen Fachzeitungen als etwas ganz Neues geschildert wird.

Eine Umkehrung der alten Scheiben-Dampfmaschine (vgl. Davies 1842 83 * 169, die sogen. Disc-Engine 1844 85 * 89,

Donkin und Farey 1877 224 * 256) ist der rotirende Motor von Carl

Krupp in Wien (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 12804 vom 13. Februar 1880). Bei

demselben schwingt nicht die Achse und Scheibe, sondern die mit einem dreitheiligen

Fächer statt einer Scheibe versehene Achse dreht sich in wagerechten Lagern, aber um

eine ideelle Achse in einer ihr durch Laufrollen bestimmten Ebene. Der Schnittpunkt

der beiden Drehungsachsen bildet den Mittelpunkt der Maschine. Der Winkel, zwischen

beiden Achsen doppelt genommen, gibt den Hub derselben. Die Arbeitsräume werden

gebildet durch zwei sich gegenüber stehende und je drei radiale Absätze besitzende

Kegelflächen, deren Scheitel in einem gemeinschaftlichen Punkte zusammenfallen,

zugleich dem Schnittpunkte der beiden Achsen. Der Raum zwischen den Kegeln ist

ferner bestimmt durch einen Theil einer Hohlkugel, welche durch die Grundlinien der

Kegel begrenzt wird, letztere verbindet und mit ihnen zusammen die geschlossene

Umhüllung bildet. In Bezug auf die Ausführung der Maschine muſs auf die

Patentschrift verwiesen werden.

Die Kapselräderwerke sind in den deutschen

Patentschriften nicht so zahlreich vertreten wie die Kurbelkapselwerke; es sind

deren nur 16. Anschlieſsend an Reuleaux's Abhandlung

über die Kapselräder (vgl. 1868 189 * 434) sei hier noch

erwähnt, daſs die Einrichtung der Pappenheim'schen

Maschine sich wiederfindet bei den Flüssigkeitsmessern von Hugo Schneider (1880 237 * 368 u. 1881 241 * 185), bei den Gebläsen von Christ. Hoppe (1883 249 * 480) und bei dem

Rotationsmotor von Ludw. Klein (1883 247 * 154).

Bei der bekannten Greindl'schen Pumpe (vgl. 1874 212 * 454 und 1880 238 * 380) arbeiten zwei

Räder zusammen, von denen eines, das kleinere, eine Zahnlücke und das gröſsere zwei

Zähne besitzt. Einander gleiche Räder mit je zwei Zahnlücken und zwei Zähnen finden

sich bei der Eve'schen Pumpe (vgl. 1827 23 * 403). Hierher gehört auch die Noël'sche Pumpe mit drei Rädern, von denen eines zwei

Zähne, die beiden anderen je eine Zahnlücke hat (vgl. 1881 242 * 315), ferner das Krigar'sche

Schraubengebläse (vgl. 1879 233 * 451), die Pumpe von Hale und Bell (vgl. 1831

42 * 161) und die Maschine von Nic. Tverskoy und Pet.

Weiner in St. Petersburg (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 23201 vom 22. August 1882).

Letztere unterscheidet sich von ersterer wesentlich nur dadurch, daſs mehrere (zwei

oder vier) einlückige kleine Räder auf dem Umfange des

groſsen Rades vertheilt sind, so daſs, wenn die Maschine als Dampfmotor benutzt

wird, der Dampf gleichzeitig auf mehrere Zähne wirkt. Für diesen Fall ist eine besondere

Umkehrsteuerung vorgesehen. (Vgl. ferner die Dampfmaschine von Pumphrey 1830 36 * 195, die

Pumpe von Repsold 1844 93 *

256 und den zum Betriebe von Dynamomaschinen dienenden Motor von Dolgorouky 1880 236 * 441

und 1881 241 373.)

Das Patent Kl. 27 * Nr. 6028 vom 22. Oktober 1878 von Jacob

Schönenberger in Chemnitz bezieht sich auf die Einrichtung federnder

Dichtungsleisten in den Kapselrädern. Dieselben bestehen aus in den Radkörper

eingesetzten kastenförmigen Schienen, in deren Innerem Schraubenfedern angebracht

sind, welche die Schienen nach auſsen drücken. Der Hub der Federn kann durch

Schraubenbolzen mit Muttern begrenzt werden.

Kapselräderwerke mit Innenverzahnung sind von Hardy

(1883 249 * 478) und S.

Marcus (1883 249 * 479) angegeben.

Auf dem Prinzipe der Ericsson'schen rotirenden

Dampfmaschine (vgl. 1838 68 * 1) beruhen die als Pumpe

und Ventilator verwendbaren Maschinen von Joh. Wilh.

Arnold in Biedenkopf a. d. Lahn (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 3138 vom 22. Mai

1878 und Zusatz * Nr. 5314 vom 12. Juli 1878), nur sind hier nicht zwei sondern acht

Flügel angewendet, welche aus einer besonderen Gummimasse hergestellt sind. Einen

Uebergang von diesem Maschinensysteme auf die Kapselräderwerke bildet die Maschine

von Carl Enke in Nürnberg (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 22 356

vom 7. Mai 1882). Hier arbeiten zwei gleiche, auf ihren Stirnseiten mit Flügeln

versehene Räder zusammen. In Fig. 17 und

18 Taf. 5 wird das Gehäuse aus zwei Kegelflächen a und einem Mantel b gebildet, der sich von

unten nach oben allmählich verbreitert, so daſs er oben doppelt so breit ist wie

unten. An dem breiteren Theile ist eine nicht ganz einen Viertelkreis einnehmende

Scheidewand d angebracht, welche von den Kegelflächen

a in concentrischen Kreisen überall gleich weit

entfernt ist, so daſs sie sich nach den Rändern zu abflacht. Unten trägt die Wand

d einen Ring e. Auf

den einen Winkel mit einander einschlieſsenden Wellen w

und w1, welche durch

ein Kreuzgelenk im Inneren des an d befestigten Ringes

e gekuppelt sind, sitzen die Naben c und c1, welche die Flügel g, g1 tragen; letztere greifen im unteren

Theile des Arbeitsraumes in einander, sind dagegen oben durch die Scheidewand d von einander getrennt. Da die Flügel g dicht am Mantel, an den Kegelflächen a, der Scheidewand d und

dem Ringe e vorbeischleifen, so findet beim Drehen in

der Pfeilrichtung auf der rechten Seite (Fig. 18

Taf. 5) ein Ansaugen, auf der linken Seite eine Druckwirkung statt. Dient die

Maschine als Motor, so wird, wenn der Dampf rechts eintritt, eine Drehung der Räder

in der gleichen Richtung erfolgen, da der Dampf im oberen Theile der Maschine auf

zwei Flügel drückt, unten aber nur auf einen.

St.