| Titel: | Ch. Colby's Drahtseilmaschine. |

| Fundstelle: | Band 253, Jahrgang 1884, S. 112 |

| Download: | XML |

Ch. Colby's Drahtseilmaschine.

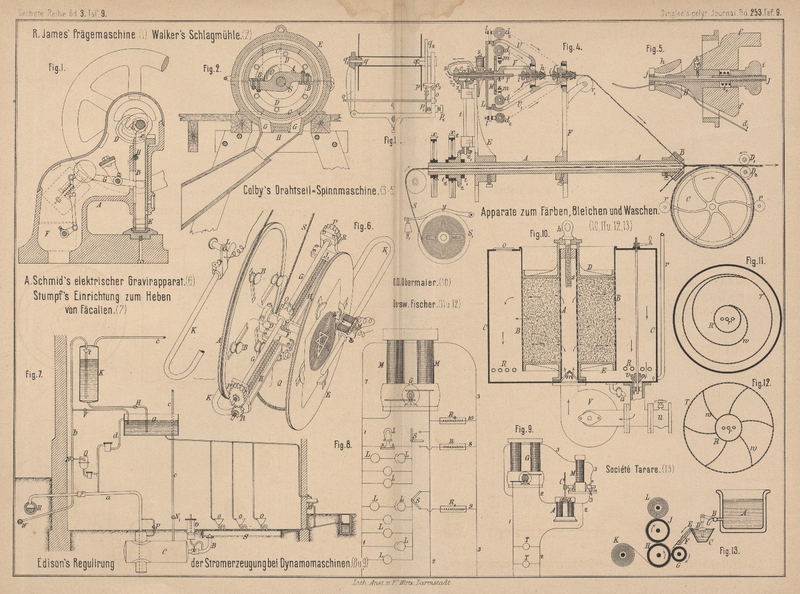

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.

Ch. Colby's Drahtseilmaschine.

Die Anfertigung der Drahtseile erfolgt mittels der von Ch.

Colby in Stanstead, Canada (* D. R. P. Kl. 73 Nr. 25908 vom 24. April 1883)

angegebenen Maschine nach dem jetzt ziemlich allgemein verlassenen Verfahren derart, daſs Litze und

Seil gleichzeitig zugeschlagen werden, während sonst gewöhnlich die Litzen für sich

angefertigt und dann erst zum Seile vereinigt werden. Auſserdem sind, wie aus dem

nebensehenden Querschnitte hervorgeht, die Litzen doppelt geschlagen.

Textabbildung Bd. 253, S. 113

Die in Fig. 4 Taf. 9 im Längenschnitte dargestellte Maschine besteht demnach,

entsprechend der Zahl der Litzen, welche das Seil erhalten soll, aus 6, 7 oder mehr

einzelnen Litzenmaschinen, welche zwischen den auf der Hohlwelle A festgekeilten Armsystemen E und F gehalten werden und von denen in der

Abbildung nur eine dargestellt ist. Da jede Litze aus zwei über einander gewickelten

Drahtschichten bestehen soll, so ist jede Litzenmaschine doppelt. Es sind nämlich

auf die concentrischen Hohlachsen T und e die Scheiben M und L aufgebracht, von denen die erstere die Spulen d1 für die inneren, die

andere die Spulen d2

für die äuſseren Litzendrähte trägt. Diese Spulen sind zwischen Gabeln o gelagert, welche auf die Stifte m bezieh. l aufgesteckt

und durch eine Klemmschraube festgehalten werden sollen. Der eine Schenkel o1 (Fig. 3)

einer jeden Gabel ist um ein Gelenk drehbar und kann durch den federnden Bügel o2 in seiner Lage

erhalten werden. Wird dieser gegen das Gelenk hin gebogen, so läſst sich der

Schenkel o1 so weit

abbiegen, daſs die Spule eingehängt und zwischen den vierkantigen, auf den Zapfen

q1 drehbaren Köpfen

q gefaſst werden kann, worauf durch Zurückfahren

des Bügels o2 in seine

alte Lage der Schenkel o1 festgestellt wird. Mit dem am festen Schenkel gelagerten Kopfe q ist eine Bremsscheibe q2 verbunden, auf welche ein auf einen

Stift o3 des festen

Schenkels o gehängter Bremsbacken p mittels der gegen die Feder p1 drückenden Stellschraube p2 mehr oder weniger

fest angepreſst wird, wodurch sich die Spannung der Drähte leicht reguliren

läſst.

Mit den Scheiben L und M

sind durch die Bügel U und U1 bezieh. V

die Drahtführungen verbunden, von denen eine in Fig. 5 Taf.

9 besonders herausgezeichnet ist. Die Arme U und U1 bezieh. V tragen Kegel f, welche

entsprechend der Anzahl der Litzendrähte eingetheilt sind und diese Drähte

zusammenleiten, so daſs dieselben dann, indem sie über den Kegel H hin durch die Hülse h zu

dem Sterne j geführt werden, sich um die durch das Rohr

J gezogene, von der Spule s1 (vgl. Fig. 4)

abwickelnde Seele s schlingen. Die Hülse h ist auf dem Rohre J

befestigt, welches sich in dem Kegel H verschieben

kann, an der Drehung aber durch die in einen Längsschlitz tretende Stellschraube h1 gehindert ist. Die

Hülse h wird durch eine in der Bohrung des Kegels f liegende und durch die Mutter i stellbare Spiralfeder i1 immer gegen den Kegel H gezogen und preſst dadurch auf die hindurchgehenden Drähte, so daſs

dieselben unmittelbar vor dem Zusammenwinden nochmals gespannt werden. Dadurch

kommen die Drähte auch an drei Stellen – dem Sterne j, der Hülse h und dem Kegel H – zur

Anlage, so daſs alle etwa in dem Drahte noch befindlichen kurzen Biegungen

ausgerichtet werden. Die fertigen Litzen gelangen dann über Rollen r1 (Fig. 4) zu

dem auf das Rohr A gesteckten Sterne B und werden bei der Drehung der Achse A um die durch das Rohr A

laufende Haupt-Hanfseele S herumgewunden. Die Seele S wickelt sich von einer Rolle S1 ab, welche durch den mit Gewicht y1 belasteten Hebel y gebremst wird.

Das fertige Drahtseil wird von der Trommel C abgezogen,

läuft mehrere Male um dieselbe und tritt dann zwischen die beiden fest gegen

einander gepreſsten, der Dicke des Seiles entsprechend hohl ausgedrehten Rollen D1 und D2, wo es zur Erhöhung

der Dichtigkeit und Gleichmäſsigkeit zusammengedrückt wird. Das Seil erhält dabei

etwas gröſsere Länge und müssen deshalb die Rollen D1 und D2 eine entsprechend gröſsere Umfangsgeschwindigkeit

als die Trommel C besitzen. Da sich das Seil in

Schraubenwindungen auf die Trommel C legt, die Auf- und

Abwickelung aber stets an derselben Stelle erfolgt, müssen die einzelnen Seillagen

auf der Trommel verschoben werden. Zu diesem Zwecke sind zu beiden Seiten der

Trommel C Kegelrollen r

angeordnet, deren kleinerer Durchmesser unten liegt und welche daher die Seillagen

etwas schräg von unten fassen, so daſs die Drähte nicht so leicht beschädigt und

abgescheuert werden, als wenn die einzelnen Windungen auf der Trommel C allein durch das auflaufende Seil verschoben werden

müſsten.

Die Hauptachse A wird durch das auf derselben

festgekeilte Rad x1

angetrieben, während die Scheiben M und L der Litzenmaschinen, von dem zwischen den Stellringen

t1 und t2 lose auf der Achse

A drehbaren und durch ein Stirnrad x2 bethätigten

Kegelrade z aus unter Vermittelung des Rades z1 der Welle t und der Kegelräder z2 bis z4 Drehung in entgegengesetzter Richtung erhalten.

Sollen die äuſseren- und inneren Drähte der Litzen nach derselben Richtung gewunden

werden, so wird das Rad z3 entfernt und durch die Schraube e1 die Achse T der

Scheibe M in der Achse e

der Scheibe L festgeklemmt.

Es muſs auffallen, daſs hier gar nicht dafür gesorgt ist, die Verdrehung der

einzelnen Drähte beim Zuschlagen der Litzen wieder aufzuheben, während doch, um ein

festes Anliegen der Litzendrähte zu erzielen, dieselben nur im Kreise herumgeführt

werden dürfen, ohne hierbei eine eigentliche Drehung zu erhalten. (Beim Zuschlagen

von Seilen auf der Bahn erhalten die einzelnen Drähte oder Litzen meistens sogar

eine geringe entgegengesetzte Drehung.) Die Maschine scheint daher auch eher für die

Anfertigung von Hanfseilen geeignet, bei welchen dieser Umstand nicht so ins Gewicht fälltfälllt; doch ist in der Patentschrift dieselbe ausdrücklich als zur Anfertigung

von Drahtseilen oben beschriebener Art, mit doppelten

Litzen, bestimmt angegeben.

Tafeln